L’IRRUPTION de Denis Marleau et de son (futur) Théâtre Ubu au sein du milieu théâtral québécois en mai 1981 au Musée d’art contemporain de Montréal avec CŒUR À GAZ ET AUTRES TEXTES DADA évoque l’atterrissage brutal d’une machine à coudre sur une table de dissection couverte de parapluies tous plus ou moins semblables les uns aux autres. Et lorsque le spectacle, dûment étiqueté Ubu, prend l’affiche au Théâtre de Quat’Sous en février de l’année suivante, une tension palpable s’installe entre, d’une part, le milieu théâtral et, d’autre part, Denis Marleau et sa compagnie.

Il faut saisir le contexte : le théâtre au Québec est un art jeune dont l’organisation institutionnelle et artistique présente remonte, en fait, aux années quarante. Une partie importante de l’institution théâtrale s’est alors érigée à partir de modèles français, avec un mépris souvent très ouvert envers toute tentative de théâtralisation de la réalité et de la langue parlée québécoises. La création des BELLES-SŒURS de Michel Tremblay en 1968 crée une brèche dans laquelle les jeunes créateurs vont s’engouffrer au cours des douze années suivantes. Oralité, spontanéité, émotions, « naturel », explorations de l’identité nationale, sensibilité de gauche, voilà les signes qui guident la pratique d’une jeune génération au dynamisme contagieux. Il y a cependant un envers à ce théâtre très nord-américain enraciné dans un réel jugé auparavant indigne des planches : un rejet des dramaturgies étrangères – en particulier de la dramaturgie française –au nom d’une « décolonisation » du théâtre. Avec de tels fondements, il est inévitable que ce nouveau théâtre québécois privilégie l’émotion aux dépens de la pensée.

Mais lorsque Denis Marleau et Ubu entrent en scène au début des années quatre-vingt, ce mouvement dit du « jeune théâtre » commence à s’institutionnaliser, en même temps qu’il perd ses principaux moteurs idéologiques ; en effet, la défaite du référendum de 1980 sur l’accession à la souveraineté du Québec et la dégringolade internationale des idéaux de la gauche traditionnelle privent cette pratique théâtrale d’assises importantes. Privées de leurs sens, les positions esthétiques de cette génération se rigidifient, deviennent rapidement académiques.

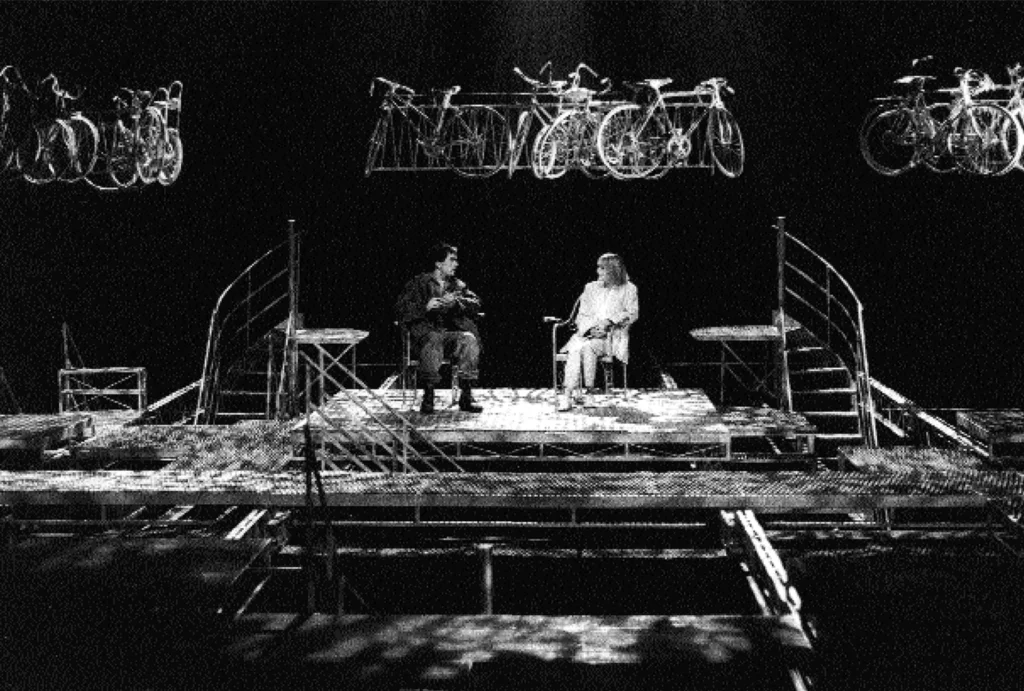

C’est alors que Marleau, après avoir lancé son pavé dada, en remet : Cixous, Pasolini, Picasso, l’Oulipo, Schwitters, puis, c’était attendu, Jarry. Sa démarche prend à contre-pied l’immense majorité de la pratique québécoise. Alors que ce théâtre s’était donné comme mission de faire advenir quelque chose de meilleur (un pays à soi, une société juste, un couple plus respectueux de la femme…), Marleau lance un théâtre ludique, moqueur, dont les enjeux et les combats se situent sur un tout autre plan. Avec son équipe d’acteurs (en particulier Carl Béchard, Pierre Chagnon et Danièle Panneton), il définit une approche du jeu fondée sur la virtuosité vocale, la précision physique et la matérialité du langage. L’illusion de naturel : Ubu n’en a que faire. Les émotions visibles, palpables, transparentes et transpirantes : absentes. Le répertoire, par son eurocentrisme, par son arrimage à des avant-gardes historiques, déconcerte. Mais, surtout, ce théâtre ouvertement pensé plutôt qu’ostensiblement senti prive les spectacles de Marleau de l’élément passionnel qui demeure pour la masse des praticiens et du public la marque première de l’art dramatique.

Alors que les innovations imagières de Robert Lepage et de Gilles Maheu, de Carbone 14, sont les bienvenues, Marleau se heurte à ce qu’il faut bien appeler de l’hostilité de ceux qui viennent d’accéder au pouvoir institutionnel ; sa démarche – une réflexion agie sur la forme et l’Histoire – n’arrive pas à rencontrer l’horizon d’attente général. Par ailleurs, la critique, tant journalistique que spécialisée, soutient son travail avec intérêt et constance. Mais pour beaucoup, le travail d’Ubu n’est pas du théâtre : ces spectacles sans action au sens traditionnel du terme, sans personnages identifiables, sans exploration psychologique, hors des représentations du social, mais surtout sans états d’âme, relèvent, pour beaucoup, de l’amusement gratuit.