SI LE spectacle LA MORT DE TINTAGILES (1997) s’est constitué avec le temps en une matière mémorielle très différente du souvenir spatial, aéré d’INTÉRIEUR (1985), c’est d’abord parce qu’il y avait eu d’une création à l’autre un déplacement sensible du travail de Claude Régy sur le même motif maeterlinckien (la disparition d’un enfant). Évoquant ensemble les deux textes au moment où il explorait le second en répétition avec les acteurs, le metteur en scène décrivait un double processus qui faisait s’effacer davantage encore la dimension psychologique du drame (maintenue à travers une trame narrative et l’articulation de deux aires imaginaires dans INTÉRIEUR) pendant que se définissait un espace plus archaïque, atemporel, un noyau d’énigme permanent. La mort devenait métaphorique. « La mort est l’illustration parfaite de ce qui échappe totalement à la connaissance scientifique. […] Elle est, comme l’écrira Artaud, une existence qui serait de l’autre côté de l’existence1. »

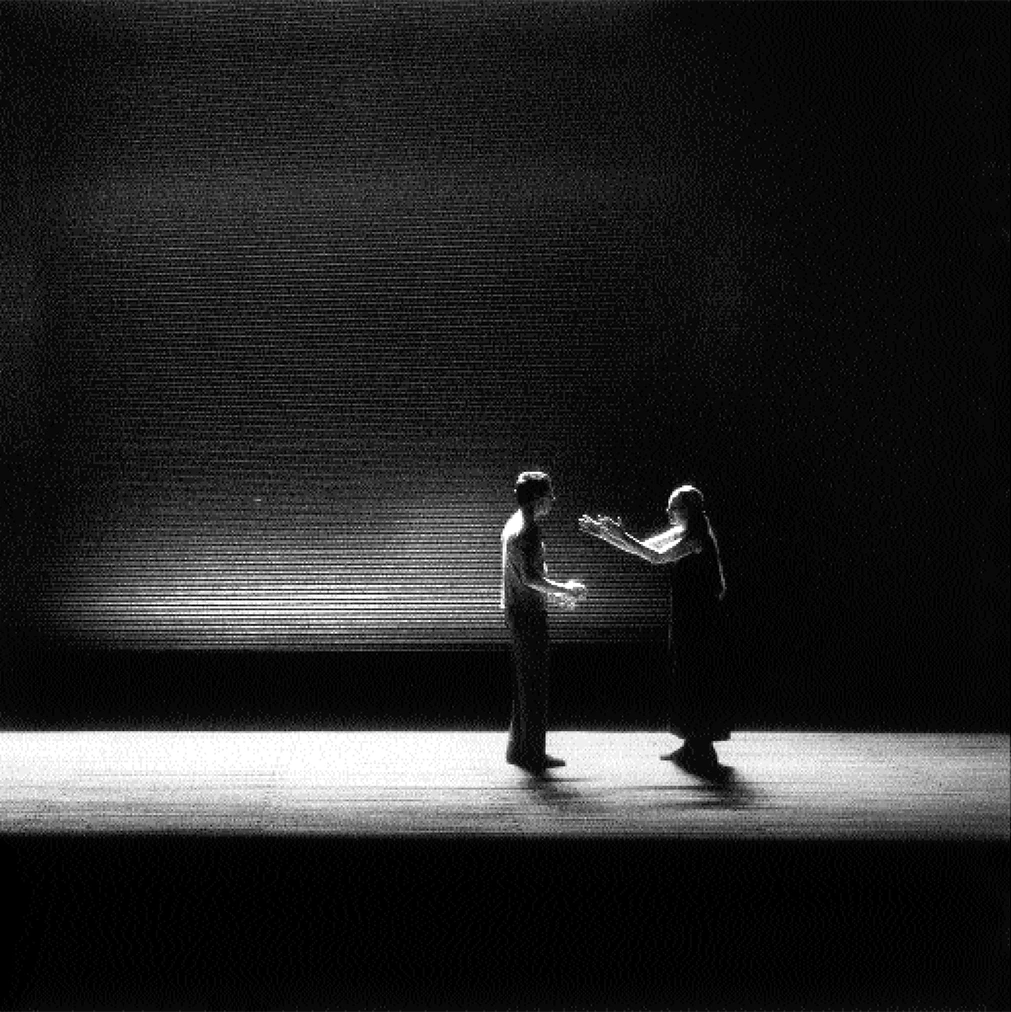

On peut parler à la fois d’une intériorisation et d’une extension de l’inquiétude à l’espace théâtral entier. Pour INTÉRIEUR déjà, le travail avait porté sur l’ensemble de la salle. L’intervention étajt visible. Cette fois-ci, l’homogénéité est interne : lieu d’une action mal distinguée d’une activité d’imagerie (grande lenteur, corps silhouettés dans des noirs et blancs nuancés), la scène n’est pas perque comme une « scène » ordinaire. Assistant au spectacle LA MORT DE TINTAGILES, je me trouve dans un no man’s land entre l’image et la pensée, les phénomènes perceptifs sont déjà des traces spectrales habitées de figures déjà et sans cesse revenantes. Mais cela n’explique pas comment les représentations se sont constituées en « engrammes » d’une densité exceptionnelle.2)

Une « boîte de lumière »

« Il est très important pour un art de se penser et de s’intensifier en ce qu’il a de singulier, d’irréductible3 » Dans la création d’une véritable texture tintagilienne, l’apport de Daniel Jeanneteau a sans doute été essentiel. INTÉRIEUR est le premier spectacle de Claude Régy auquel a assisté le scénographe. Adolescent, il avait illustré LA PRINCESSE MALEINE. Ces faits privés constituent, en amont de la création de 1997 et de la première collaboration, en 1989, un terrain de rencontre et d’échange possible. Si Daniel Jeanneteau a pu établir des liens vivants, donc efficaces, entre les réflexions de Maeterlinck sur le théâtre et celles d’Appia ou Craig sur l’espace du théâtre, c’est parce qu’il n’a pas procédé selon une sorte d’application studieuse des principes des histoires de l’art, mais parce que les propositions de ces artistes faisaient écho de façon cohérente à sa conception personnelle de la scène. En particulier la prise en compte plastique et pragmatique de toute la salle, « l’idée d’une scénographie globale4 ». Ses maquettes ne représentent pas des plateaux seulement, mais les volumes des lieux où vont s’élaborer les créations.

« Pour LA MORT DE TINTAGILES, nous nous sommes mis devant la maquette et une demi-heure plus tard, le décor était conçu. Il était apparu, et c’était cela. Après, jai beaucoup travaillé à en préciser les proportions, les-détails de réalisation5. »

C’est dans les décisions rapides, intuitives, conjointes du metteur en scène et du scénographe quant à l’aménagement de l’ensemble de la salle que l’on peut trouver des éléments d’explication à la force très particulière de ce spectacle et à la formation d’un « engramme-Tintagiles » : remodelage de la salle (comme pour INTÉRIEUR, celle du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis); grande ouverture de scène ; frontalité maximale (suppression des places trop latérales), limite de la profondeur du gradin (suppression des places trop éloignées et trop hautes) — une jauge finale de 130 personnes… L’hypothèse ici développée est que ces décisions obéissaient à une logique souterraine du travail de Claude Régy6, révélée, réveillée par les « drames pour marionnettes » de Maeterlinck, et pas à la simple préoccupation d’assurer une égalité perceptive et d’intensifier les relations à l’intérieur de l’assistance, comme cela a été dit à différentes reprises par chacun des deux praticiens. Le choix de la frontalité la plus pure possible n’a pas eu pour unique conséquence de donner à chaque spectateur un point de vue similaire et confortable sur le plateau. Il a participé de l’élaboration d’un certain dispositif de vision (D. Jeanneteau rappelle souvent la différence entre « image » et « vision »), anthropologiquement lié à la structure forte et fondamentale du vis-à-vis, et apparaît complémentaire des choix spécifiquement scéniques et tout aussi radicaux que sont l’effacement des visages et les jeux de face-profil obtenus par un important travail sur ce que Régy appelait la « boîte de lumière »7. Quant au resserrement de la salle vers la scène, avec la limitation drastique de la profondeur du gradin, il n’a pas pour principal résultat de faciliter l’attention ‑même si ce résultat n’est pas négligeable -, son action s’exerce à un autre niveau, plus enfoui, de l’expérience : articulé avec les grandes décisions scéniques de TINTAGILES (fermeture du lointain par un rideau de fer-réflecteur, construction à la face d’une étroite passerelle de jeu, etc.), il entraîne une altération décisive du fonctionnement ordinaire de l’espace théâtral occidental moderne, celle-là même que cherchait sans doute Maeterlinck dans le théâtre de marionnettes8.

Il existe en effet au théâtre une structure proxémique de base, parente de celle révélée par les travaux d’Edward Hall mais obéissant dans le détail à des règles un peu différentes, spécifiques de la situation de représentation artistique, une sorte de découpage « caché » (the hidden dimension) de la salle en positions spectatrices précises. On distinguera par exemple trois grands modes de saisie de l’action scénique selon la plus ou moins grande proximité à l’aire de jeu. Dans la zone proche, la saisie est plutôt psychologique, dans la zone moyenne plutôt sociologique et historique, dans la zone lointaine plutôt philosophique, métaphysique. Que toute salle soit ainsi marquée ne signifie évidemment pas que seuls les premiers rangs perçoivent la réalité immédiate, que seuls ceux du milieu ont de l’action une vision historicisée et qu’il faut obligatoirement être à plus de vingt mètres pour percevoir la symbolique générale du récit, mais que ces différentes sensibilités sont présentes à l’état latent et inégalement réparties. « Quand le metteur en scène investit un théâtre, le volume de celui-ci n’est pas neutre. La scène a sa dynamique propre, une certaine musique proxémique, mais la salle est un grand jeu d’orgues dont la création dramatique pourra exalter plus ou moins les différentes tonalités dormantes9. » Le découpage ternaire rappelle la célèbre parabole des « trois boîtes chinoises » imaginée par Giorgio Strehler pour exposer ce qu’il pensait être la nécessaire complétude de toutes les grandes œuvres théâtrales. Chacune d’elles, écrivait-il, contient trois boîtes : la « boîte du vrai » (« les mouvements d’un cœur et d’une main »), la « boîte de l’Histoire » (« le mouvement des classes sociales dans leur rapports dialectiques ») et « la boîte de la vie » (« cette dernière boîte amène la représentation sur le plan symbolique »)10.