DANS UN TEXTE publié dans le n° 57 Alternatives théâtrales (mai 1998), Nancy Delhalle, rendant compte de l’actualité belge de Jean-Marie Piemme cette année-là — Café des Patriotes mis en scène par Philippe Sireuil et 1953 par Marc Liebens —, citait une lettre de l’auteur destinée aux acteurs et « à tous ceux qui [allaient] travailler » sur Café des Patriotes.

Il y qualifiait la pièce de « comédie des comportements sociaux dans un temps qui marche au bord du vide », et Nancy Delhalle, à juste titre, détachait en exergue de son propos ce mot de « comédie », si rare et si risqué sous le clavier de Jean-Marie Piemme, lui qui, depuis le succès mitigé de Sans mentir, semblait avoir plutôt délaissé la satire et définitivement opté pour le genre dramatique grave, aux limites de la tragédie, celui qui jusqu’à 1953 par exemple, se déduit des obscures tensions de Neige en décembre et de Commerce gourmand.

Adhérant pleinement à ce dépistage d’une tentation comique forte dans l’écriture de Café des Patriotes, j’oserai personnellement une hypothèse qui franchit un pas de plus dans l’échelle du rire et proposerai de rattacher la pièce, en dépit de l’horreur et de l’effroi — ou peut-être justement à cause d’eux —, à une tradition qui n’a pas très bonne presse en ces temps pudibonds et puritains de répression « politiquement correcte » : je veux citer la farce politique, ce genre très singulier qui remonte aux Antiquités d’Aristophane et de Plaute, traverse les archétypes et les improvisations subversives de la Commedia dell’arte, tente manifestement Molière — dans toute son œuvre —, et accède enfin à la modernité avec entre autres Jarry, puis Vinaver, Rezvani, Dario Fo, et surtout, pour les enjeux idéologiques qui ici nous concernent, avec Brecht (Arturo Ui), Chaplin (Le Dictateur) et Tabori (Mein Kampf)…

Dans toutes ces œuvres ou presque, un trait caractérise leur rattachement au genre, c’est l’onomastique — la signifiance des noms propres —, qu’elle soit transparente ou cryptée, allégorique ou caricaturale. Ainsi le guerrier fanfaron sera-t-il nommé « Lamachos » chez Aristophane (du grec « makhé », le combat) et « Pyrgopolinice » (le vainqueur de tours) chez Plaute, avant de devenir « Matamore » (le tueur de Maures) dans la tradition comique italienne et chez Corneille. Et Molière quant à lui retiendra de l’onomastique allégorique et caricaturale sa capacité à mettre en relation un personnage et sa fonction sociale, en l’occurrence accompagnée d’une dimension scatologique et grotesque également constitutive de la tradition farcesque. Ainsi la dérision de la médecine, dans ce chef‑d’œuvre testamentaire qu’est Le Malade imaginaire, passe-t-elle aussi par les noms fantaisistes de Monsieur Fleurant l’apothicaire (« fleurer », sentir bon, répandre une odeur agréable), et de Messieurs Purgon (« purger ») et Diafoirus (mot-valise composé de « diarrhée » et « foirer »), les médecins, auxquels il convient d’adjoindre le prénom de Thomas qui, redevenu nom commun et concurremment avec « jules », désigne familièrement le vase de nuit.

Telle est donc la piste que je propose d’explorer quant aux personnages à la fois très concrets et très archétypaux de Café des Patriotes. Piemme lui-même semble nous y encourager dès Commerce gourmand en établissant entre les personnages de Benny et de Betsy une sorte d’effet de miroir, de gémellité homonymique qui induit le sens de leur relation. Plus tard la déclinaison des prénoms féminins d’Anna, Olga et Sonia indiquera la dette tchékhovienne entretenue jusqu’à la construction polyphonique et à la tentation psychodramatique par une pièce aussi « intertextuelle » et référentielle que Scandaleuses.

Un baptême

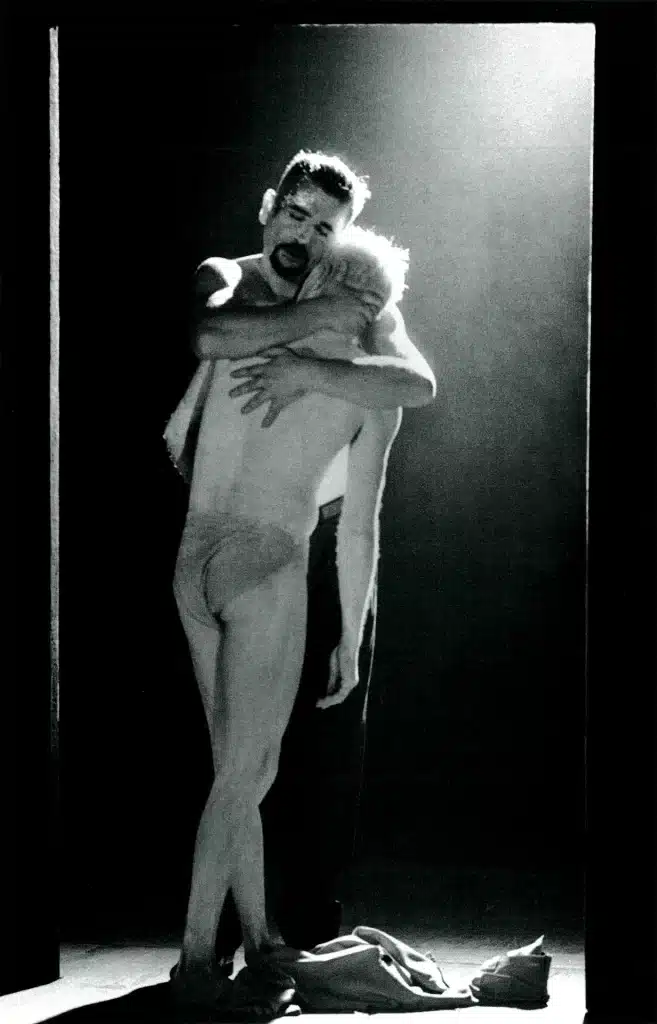

Et pour attirer définitivement notre attention sur l’importance des noms propres, et notamment ceux de ses personnages, Jean-Marie Piemme ne va-t-il pas jusqu’à clore Café des Patriotes par un rituel de « baptême » et de (re)naissance, celui qui consiste à désigner, à nommer un nouveau-né ? Tenant l’enfant « à bout de bras » (comme sur l’autel ou les fonds baptismaux) et le présentant à Simon Fleurkin, le résistant juif torturé et déporté (comme à un martyr ou à un miraculé), Claudia s’écrie joyeusement : « Monsieur Simon. Il a trois mois ! Il est beau ! La musique le fait déjà rire. Il s’appelle Pietro ! Pietro Gorda. » Avec son prénom suivi du nom du père, le petit Pietro Gorda transmettra ainsi, de par la volonté de sa mère déjà veuve au moment de la naissance, la mémoire de la filiation italienne, résistante et antifasciste. Le prénom quant à lui ajoute une note d’espoir et d’optimisme puisque, via l’apôtre romain et le jeu de mot étymologique sur la pierre, il connote le constructeur, le bâtisseur, en même temps que la solidité du roc. Mais ne perdons pas de vue qu’il ne s’agit là que d’un sobriquet et que de son vrai prénom l’apôtre Pierre s’appelait Simon — le prénom du vieux Fleurkin précisément, à qui Claudia « présente » l’enfant comme à un parrain ou à un grand-père substitutif — étymologiquement en hébreu celui qui « écoute, comprend, déduit et retient » : l’intelligence, l’analyse critique, l’histoire, la mémoire, autant de valeurs porteuses d’avenir et de raison.

Ainsi, non seulement cette « happy end » à l’exaltation un peu amère et forcée nous rappelle que toute dramaturgie se rattache de près ou de loin à la célébration d’un rite du passage, voire d’initiation, mais elle attire également notre attention sur la fonction symbolique du nom — de la signature, dirait Derrida — dans l’économie dramaturgique générale de la pièce.

Ce clin d’œil final nous apparaissant comme une autorisation, voire une invitation de l’auteur, peut-être pouvons-nous rétrospectivement soumettre à la question quelques-uns des noms de personnages et tenter de discerner ce qu’ils voudront bien nous répondre. Et en premier lieu bien sûr, Willy Dewolf, le patron du café des Patriotes : on ne sera pas étonné que son prénom, dérivé de l’anglo-saxon William, lui même issu de l’allemand Wilhelm, soit associé à la volonté de pouvoir : « will ». Mais prénom de roi, d’empereur ou de conquérant (Guillaume), il est pourtant ici dégradé par la familiarité du diminutif. Ainsi américanisé, vulgarisé, presque infantilisé, il n’est plus qu’un sympathique et populaire prénom de coureur cycliste, vainqueur d’étape du Tour des Flandres — un roi de carnaval en quelque sorte. Si Willy rapproche et rassure, Dewolf au contraire inquiète et effraie : en flamand, comme dans la plupart des langues anglo-saxonnes, c’est le loup, le grand méchant loup sanguinaire et carnivore des mythologies populaires. Comme si dans ce pays bilingue et divisé, derrière le folklore bon enfant du Front National se cachait l’impitoyable dureté du Vlaamse Blok. Comme si aussi, et nous retrouvons là l’intention caricaturale, Dewolf rejoignait dans le siècle les quelques loups croqués, à des fins résistantes et antifascistes, à l’effigie du Führer : le fameux Blitz Wolf de Tex Avery, par exemple, dessiné dès 1942, ou encore, moins connue, la BD de Calvo et Dancette, La Bête est morte (1944 – 45), qui à la manière des bestiaires ou des fables, transpose le récit de la Seconde Guerre mondiale en un combat d’animaux anthropomorphes. Ainsi Dewolf nous rappelle-t-il ce que tout le monde sait depuis Hobbes et son Leviathan, que l’homme est un loup pour l’homme. Et ce sont d’ailleurs les images du loup, des dents, du sang et du carnage qui spontanément nourrissent le récit ému d’Yvonne, la serveuse, lorsqu’elle évoque la tuerie dont elle a été témoin et pour ainsi dire victime — un événement qui, dans la pièce, et notamment par la voix de Gianni, le père du petit Pietro, journaliste d’investigation fortement engagé à gauche, met en relation le climat d’insécurité et d’attentats entretenu par ceux qu’on a appelés les « tueurs du Brabant », l’activité secrète des mouvements d’extrême-droite et la montée en puissance électorale du Front National.

Autour de Willy gravite toute une petite population dont, pour une moindre part, l’identité doit beaucoup à l’onomastique. D’abord, il y a Yvonne, la serveuse vieillissante, authentique Bruxelloise francophone, dont le prénom « national-populaire » — d’Yvonne Printemps à Tante Yvonne (de Gaulle) — fleure bon la francité, l’antériorité des origines, le droit du sol, le droit du sang et autres fadaises qui, à côté d’éventuelles motivations amoureuses, la portent d’un même mouvement à l’admiration de Willy ainsi qu’à l’adhésion à ses idées racistes et xénophobes. Il y a aussi Freddy, le chauffeur, garçon de courses, garde du corps et homme à tout faire : c’est à la fois le double et la voix de son maître — même type de diminutif en « y », en plus jeune, prêt même à prendre la relève et à assurer la rotation du cycle, un peu comme Frontin qui, après la chute et le détrônement symbolique de Turcaret dans la comédie de Lesage, annonce à son tour son règne et son avènement prochains. Quant à Carmen, son prénom évoque d’abord probablement l’émigration espagnole, aux temps de la Guerre civile, de ses parents ou grands-parents — pour des raisons économiques : faire la bonne ou encore travailler à la ferme ou à l’usine ; et peut-être aussi pour fuir le franquisme. Il est riche surtout de la référence au personnage mythique de l’opéra de Bizet, lui-même inspiré de la nouvelle de Mérimée : jeune femme fatale, elle séduit des hommes aussi différents de culture et de génération que Julien et Willy, qui tous deux la partagent avec passion et, comme on dit familièrement, l’ont dans la peau. Aussi indépendante et rebelle que la cigarière qui lui sert de modèle, elle veut à la fois échapper à la misère et vivre libre, ce qui constitue pour elle sinon un enjeu tragique, du moins un dilemme et un conflit.

De Rome à Bruxelles