1.

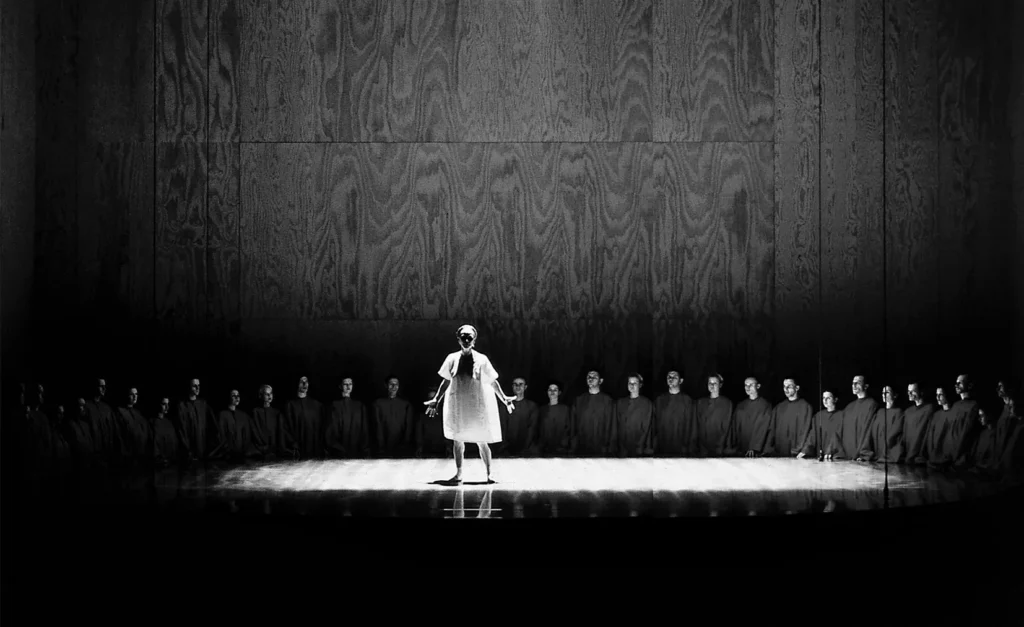

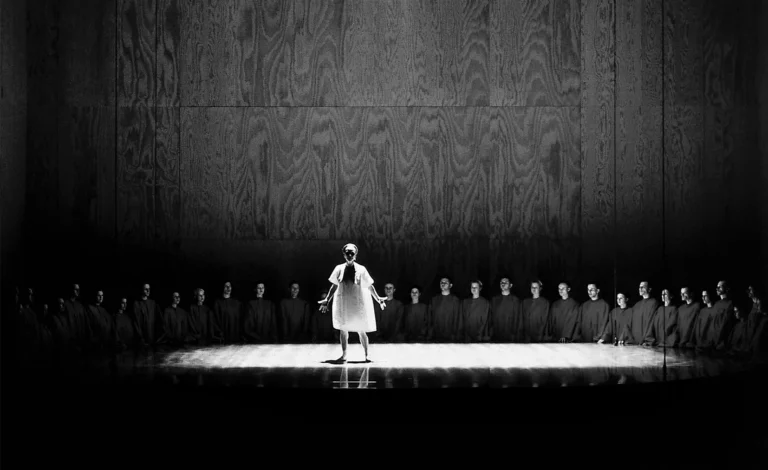

DEPUIS les premières productions au Berliner Ensemble, jusqu’aux derniers projets berlinois en passant par la période de création au théâtre de Francfort dirigé par Günther Rühle, les travaux d’Einar Schleef, décédé en 2001, ont suscité la polémique, provoqué souvent le rejet violent. Rolf Michaelis, pour évoquer un commentaire formulé en des termes plutôt modérés, parle à propos du UR-GÖTZ de 1989 d’un théâtre qui serait toujours le même, celui « du cri et du trépignement ». Une esthétique scénique reconnaissable entre toutes, et poursuivie avec assiduité dans chaque production. Un théâtre de la tension physique, de l’intensité acoustique, de la monumentalité des images. On pense aux hommes en uniforme, puis armés de haches, chœur physique objet de tous les rejets de la part de la critique dans le PUNTILA de Brecht en 1996 au Berliner Ensemble, ce chœur qui constitue un des éléments centraux dans le théâtre de Schleef. Mais cette tension vers l’extrême détermine aussi le mode d’apparition de l’individu, ciselée, édifiante, soulignée par l’ampleur des costumes, à l’instar des personnages descendants lentement vers la scène sur une passerelle au-dessus du public, dans sa mise en scène de SALOMÉ d’après Oscar Wilde en 1997 à Düsseldorf. Sur-dimensionnalité jusque dans les objets, cette épée du bourreau dans SALOMÉ encore, ce grand drapeau rouge tombant soudain sur la scène du Deutsches Theater, démesuré face à sa Rosa Luxemburg dans VERRATENES VOLK (2000), à partir du roman d’Alfred Döblin NOVEMBER 1918. Einar Schleef, qui est « entré » dans le théâtre par le biais de la scénographie (il suit une formation scénographique à l’école de Berlin-Weißensee de 1964 à 1971, puis devient l’élève de Karl von Appen), érige dans l’ensemble des espaces qu’il investit de ses visions des mondes théâtraux esthétiquement autonomes, loin de certaines tendances des années 90 à un retour à une forme de « réalisme ».

Cette monumentalité reflète l’importance des enjeux que Schleef confère au théâtre. La restauration de la tragédie dans ses dimensions originelles est ici fondatrice, c’est-à-dire comme moment où s’articule le rapport du chœur à l’individu, dans toutes ses ambiguïtés, et avant que le fil de l’histoire théâtrale ne voie peu à peu le chœur quitter la scène. Ainsi, les pièces mises en scène par Schleef sont celles habitées par ce qu’il appelle cette « idée du chœur », non en ce qu’elles sont une glorifica- tion de la communauté qui irait simplement à rebours du mouvement de formation progressive de l’individu autonome, mais en ce qu’elles constituent des étapes-clés dans l’histoire, des espaces où sont articulés les rapports paradoxaux de l’individu et du groupe, tels que les conçoit Schleef. Ce sera le UR-GÖTZ évoqué plus haut, version originale du GÖTZ VON BERLICHINGEN de Goethe, drame de la responsabilité politique de l’individu opposé au poids du groupe, dont il associe la mise en scène à celle de 1918 ODER SKLAVENKRIEG, pièce oubliée de Lion Feuchtwanger, et au centre de laquelle se trouve un intellectuel révolutionnaire qui donne naissance à un mouvement pour finir, déçu, par le désavouer ; mais cela détermine également son traitement particulier de WESSIS IN WEIMAR, le drame de la réunification dans lequel Rolf Hochhut dénonce l’engloutissement de l’Est par l’Ouest, et auquel Schleef, substituant des chœurs aux personnages – à la fureur de l’auteur –, restitue une véritable dimension tragique, à la mesure de celle de l’événement historique.

Rapports paradoxaux de l’individu au groupe. Les variations sur la domination, la violence, l’oppression exercée sur l’individu peuvent constituer les images les plus frappantes du théâtre de Schleef, depuis l’exclusion par le groupe dans MADEMOISELLE JULIE, qu’il met en scène au Berliner Ensemble en 1975 avec B. K. Tragelehn : dans cette mise en scène capitale, la troisième après le KATZGRABEN d’Erwin Strittmatter en 1972 et L’ÉVEIL DU PRINTEMPS de Frank Wedekind la même année, l’exclue quitte la scène en traversant la salle, marchant sur les sièges, soutenue par le public. Mais la signification du chœur dans le théâtre de Schleef ne s’épuise pas dans cette seule dimension. L’individu lui-même est aussi sujet de la violence, son lien au groupe est paradoxal, multiple, contradictoire, toujours douloureux, et l’évidence de son autonomisation comme mouvement positif, comme libération, est régulièrement remise en cause. La « panique », tel est ainsi le mot qu’emploie Schleef pour désigner la réaction de l’individu à son expulsion hors du chœur, panique qui naît précisément de la conscience d’un lien rompu. Ces rapports ambigus entre l’individu et le groupe sont ceux qu’explore le théâtre de Schleef ; ils trouvent sans doute une dimension biographique dans l’autonomisation / exclusion vécue par Einar Schleef lui-même dans son départ de la RDA pour la RFA en 1976.

2.

« Lorsqu’une idole chute, vient le moment du deuil. Le chœur détient encore cette capacité que l’individu a perdue depuis longtemps. » Le chœur-idole dont il est question ici est le groupe rock Take That, dont la menace d’explosion par l’individualisation d’un de ses membres déclenche l’hystérie d’une autre communauté, celle de ses fans. La scène est à Berlin, Gendarmenmarkt, devant l’hôtel où réside le groupe : spectacle vécu par Schleef de la foule désemparée, et qu’il évoque dans FAUST DROGE PARSIFAL, la somme complexe qui rassemble ses réflexions sur le chœur et l’individu, sur les transformations progressives de la « constellation antique » au gré de l’histoire du théâtre, mêlées à des étapes de son propre parcours. Dans cette situation tragique apparaissent l’intensité et la radicalité de ce que seul le chœur peut encore provoquer, à l’inverse de l’individu. D’où l’insistance avec laquelle le metteur en scène « fait de ce chœur un protagoniste », pour reprendre l’expression d’Heiner Müller, non pas quitte à mais bien dans le but de déclencher la véritable réaction du public… un public qui a toujours réagi de manière très partagée et radicale aux pavés jetés par Schleef dans la mare trop calme du fonctionnement théâtral.

L’essentiel du chœur est sa présence : une entité physique, énergétique, qui s’impose au public. Ce mouvement prend souvent la forme d’une projection du chœur, vague déferlant depuis le fond de la scène pour venir s’agréger tout au bord du plateau. Une image récurrente dans les mises en scène de Schleef, qu’il s’agisse d’hommes nus et chaussés de bottes frappant lourdement la scène dans WESSIS IN WEIMAR, du chœur des femmes en rouge dans PUNTILA, ou encore de la première arrivée du chœur sur scène au son du sifflet au début de EIN SPORTSTÜCK d’Elfriede Jelinek. Le chœur de Schleef est avant tout corps, densité physique qui s’impose, et vient régulièrement faire de l’épaisseur de la langue un projectile adressé directement au public. Dans ce sens, le théâtre choral de Schleef est, essentiel- lement, provocation. Autre avatar du chœur chez Schleef, autre forme de la provocation qu’il constitue, peut-être la plus poussée : lorsque le chœur, précisément, fait silence dès le lever du rideau dans le premier tableau de SALOMÉ, qu’un ensemble de 18 membres immobiles figé en une image fait face à un public dont la gêne et l’irritation grandissent, jusqu’à ce que le rideau retombe, renvoyant celui-ci à l’entracte, au bout de dix minutes de spectacle.