Les deux livres sur lesquels j’ai le plus médité, et dont je ne regretterai jamais de m’être servi, sont le Monde et le Théâtre.

Carlo Goldoni

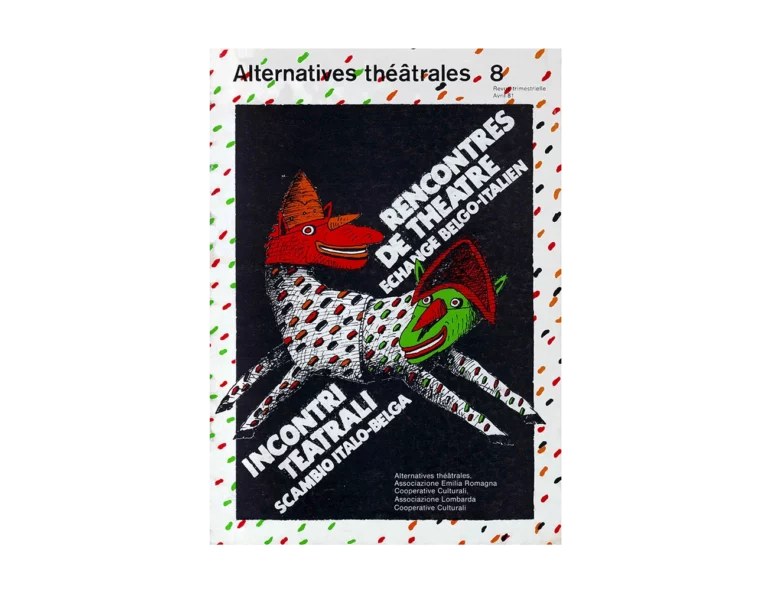

Après trente ans de représentation dans le monde entier de l’Arlecchino, servitore di due padroni de Goldoni-Strehler, l’univers de la « Commedia dell’arte » a fini par s’identifier avec la tradition théâtrale italienne. Comment expliquer, mises à part ces trente années, l’intérêt de ce théâtre, si on le compare aux dernières tendances de la recherche contemporaine ?

C’est à partir de cette question que la démarche du groupe « Teatro di Porta Romana » prend tout son sens ; aussi bien sur le plan du contenu que sur le plan formel de la recherche expressive.

Donc, tout commence avec L’Arlecchino de Strehler. Que représente ce spectacle ? Une façon sérieuse de redécouvrir, pour la première fois, la théâtralité des masques. En effet, la démarche d’autrefois ne peut être considérée comme sérieuse. La présumée tradition des gestes et des petits-pas s’appuyait sur des « on-dit », des présomptions. Mais on remarque surtout à cette époque, l’absence de toute technique littéraire et le manque d’autorité d’un grand interprète. Une reconstruction philologique ne pouvait que partir d’une base historique et du travail du comédien.

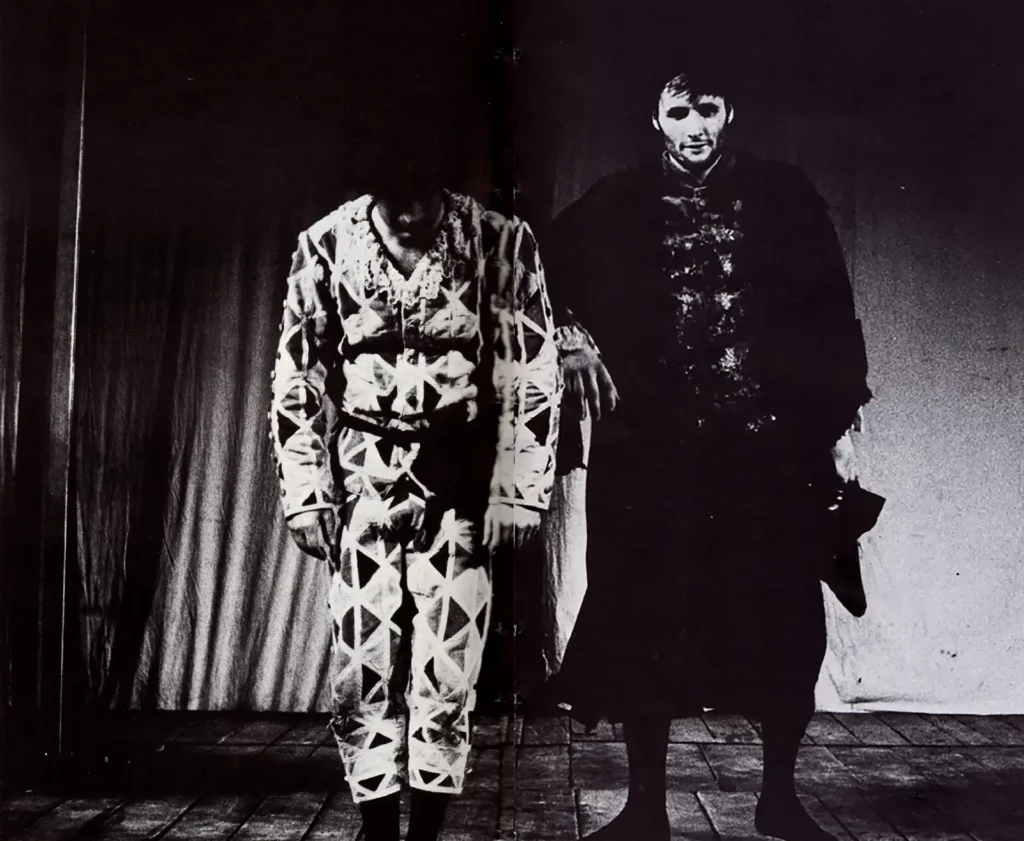

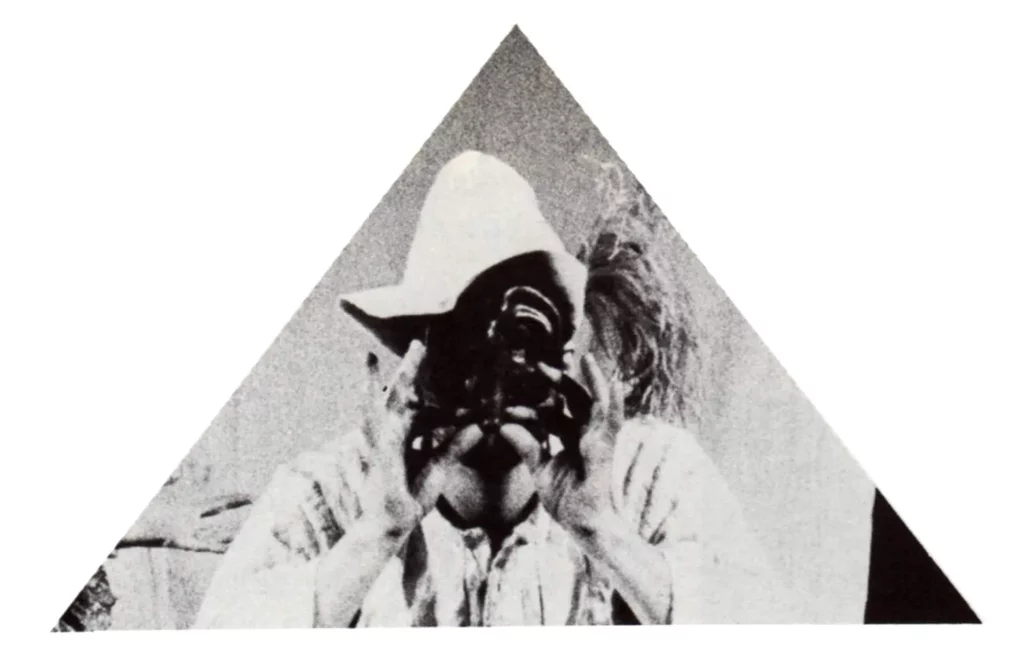

Ainsi la première réflexion naît,à partir des masques, accessoires caractéristiques, qui peuvent être un obstacle, mais aussi l’instrument d’une interprétation. (Voir L’âge d’or d’Ariane Mnouchkine).

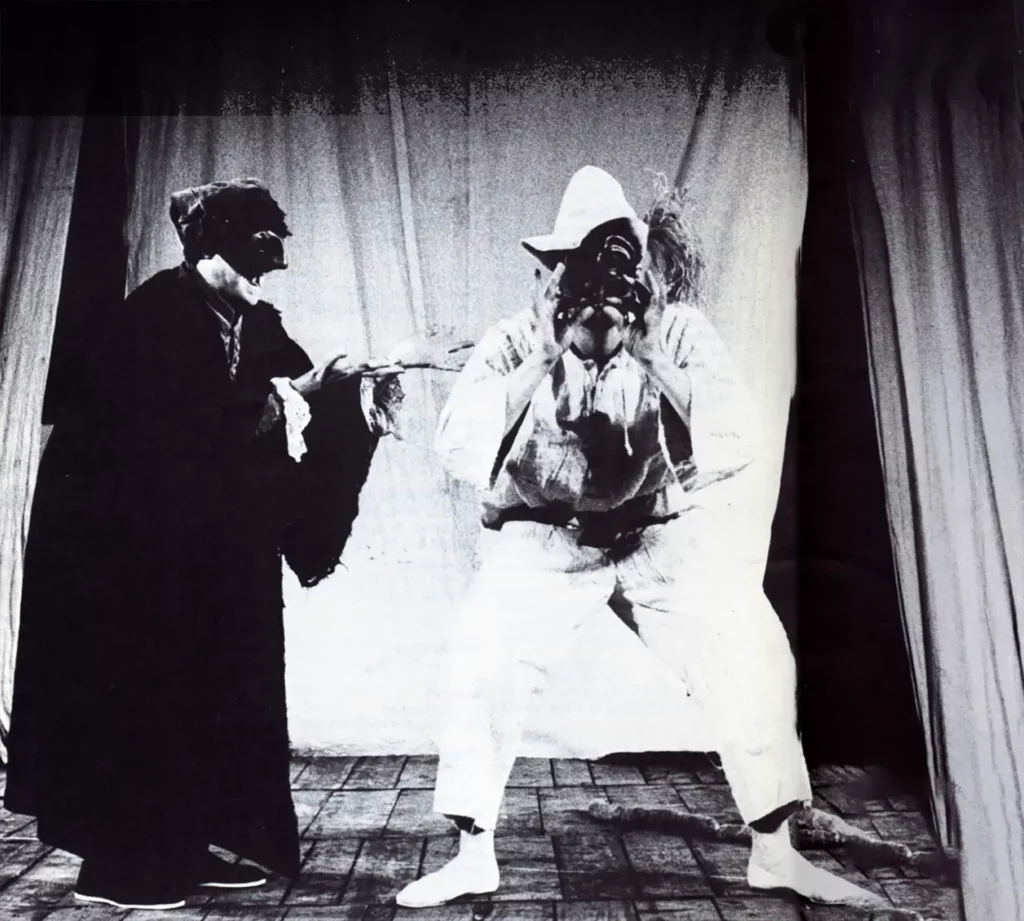

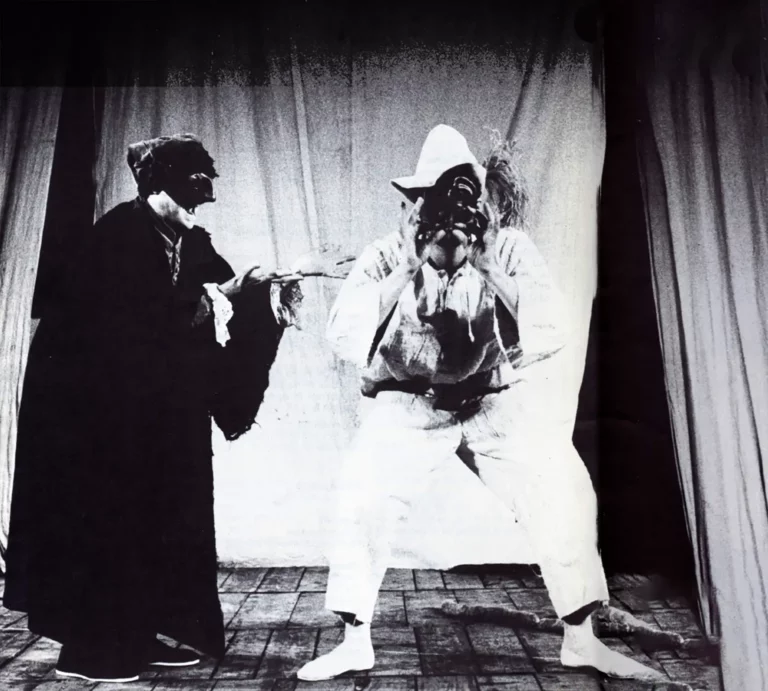

Si nous observons les anciens masques dans les reproductions du 168 et 1?8 siècle, nous remarquons le diamètre extrêmement réduit du trou des yeux. Ce qui, d’une part donne à l’image extérieure un inquiétant aspect animalesque, mais d’autre part réduit considérablement la visibilité de l’acteur. D’où, des mouvements brefs, d’une grande rapidité, qui s’étalent en une succession-type : apparaître sur scène — lever la tête pour percevoir le champ d’action — baisser le regard vers ses pieds pour toujours faire le point de la situation et ne pas trébucher sur un obstacle — bouger rapidement pour récupérer le temps perdu à cause des actions précédentes. D’où le typique mouvement saccadé et sautillant, souligné et équilibré par des mouvements des membres et de la tête, à première vue abstraits bien que pratiquement et naturellement fondés.

Regardons, par contre, la condition existentielle du serviteur masqué. Les maîtres (des parvenus, marchands, financiers) plus arrogants qu’importants, l’appellent sans arrêt. Ils ont besoin de tout et ils veulent exploiter au maximum le salaire qu’ils lui octroient. Et s’il ne répond pas avec empressement aux invectives, il risque la punition corporelle, les coups.

Voici dont Arlequin qui répond rapidement aux appels du maître car il réalise, en une traction de seconde, que des ennuis, voire des coups, vont lui tomber dessus. Son mouvement entrepris dans une direction se transforme directement en un mouvement opposé.

La jambe déjà en suspension s’arrête ; le pied d’appui change et Arlequin est prêt : il peut s’approcher ou au contraire, s’éloigner sans plus attendre. Ou bien les deux s’il doit prendre un objet que son interlocuteur possède. Ainsi le masque, convention théâtrale sans vie intérieure, révèle par une synthèse d’abstraction, une complexité psychologique qui aurait ravi un acteur ayant approfondi son rôle avec la méthode de Stanislavsky, durant des jours et des jours selon les règles du maître. S’il est difficile, à cause du temps, de retrouver l’évolution de la forme des masques italiens, il est par contre possible de comprendre ce qui provoque leur comique. Refuge de la pitié et même de la mélancolie, ce comique italien révèle les traces d’une condition servile et d’une révolte d’origine populaire, sublimée dans une forme théâtrale qui montre ce qui est impossible à répéter : les lambeaux d’une philosophie violée à travers laquelle il arrive à démontrer, à contrario, comment on essayait de dévoiler l’existence de l’âme, de la faim, de la vexation et de l’outrage. Et l’existence de soi-même. La preuve de son existence au monde, pour Arlequin, est la faim. Avec cette même “logique féroce, il détruit la rhétorique, casse la hiérarchie, il se réfugie dans la balourdise. C’est cette force expressive que Carlo Boso enseigne aux comédiens du « Teatro di Porta Romana ».

{désormais un maître de cette technique car ses séminaires se donnent partout en Europe).

Mais la recherche formelle serait insuffisante si elle ne se reflétait pas dans une donnée concrète, dans l’essentiel de la communication dans la qualité de la « virtus comica ».

C’est une caractéristique populaire, reconnue par son influence historique sur la langue.·Dans un pays aussi tourmenté et bouleversé que ne l’était l’Italie du me et 178 siècle, le rire naît après les pleurs : il est le contre-chant des bruits de la guerre,·des armées parcourant la péninsule, semant la terreur et la misère.

L’allégresse des images stéréotypées masque donc, non seulement le visage d’un comédien, mais aussi le besoin impérieux de fuir une réalité triste et misérable. Il faut donner une réponse dialectique à ces considérations {qui nous rapprochent de maintes discussions actuelles sur la fonction du théâtre).

Dans le cas de la Commedia dell’Arte, mettre en scène, ce n’est pas offrir au personnage la vie réelle, ni le cœur de l’acteur-récitant. Il faut apporter une vision critique, rendue difficile puisqu’il s’agit d’une tradition orale, imprévisible dans son évolution.

Dans une perspective de théâtre comique et selon un critère formel, le Teatro di Porta Romana a établi un choix parmi les très nombreux matériaux de la Commedia dell’arte ; il les affronte sous un angle politico-social, en jouant sur les mécanismes élémentaires d’oppositions. L’opération comporte un risque de didactisme mais l’important est de révéler — sans en perdre la poétique — une tradition théâtrale, de la porter au cœur des préoccupations des gens de théâtre et de la restituer aux spectateurs.