DANS LA LANGUE de Romeo Castellucci, tragédie et théâtre forment une instance insécable. Des glissements séculaires ont fait éclater leur unité, attribuant à l’un le contenant, à l’autre le contenu, lequel a été recouvert par ces conventions où Artaud ne voyait que « prostitution ». La question de la tragédie (Qu’en reste-t-il ? Sous quelle forme ? Comment la faire advenir ? Quelle est son actualité?) est au cœur de la pratique castelluccienne, laquelle ne prétend à rien d’autre qu’à témoigner de la validité d’un théâtre au présent, autant dire sa légitimité. Nul texte nu n’en peut plus témoigner – sinon par fragments. En toute conséquence, la Socíetas Raffaello Sanzio a creusé ses propres galeries à travers l’ORESTEA (Eschyle), AMLETO ET GIULIO CESARE (Shakespeare) ou la GENESI (la Bible), pour tenter d’extraire de la tragédie ce qui permet de nommer théâtre le théâtre. En présenter, en représenter les traces, témoignerait d’une permanence de l’art théâtral ; les mettre en correspondance, en mouvement et en scène, ouvrirait à sa refondation.

La TRAGEDIA ENDOGONIDIA (Tragédie endogonique) n’est pas de nature sensiblement différente des œuvres précédentes de la Socíetas Raffaello Sanzio. Seul le dispositif diffère, par son étendue et sa durée. Il s’agit bien d’incursions et d’excursions dans le tragique, là où passé et futur se rejoignent, s’affrontent, s’éclairent dans le présent de la scène. L’expédition, qui est aussi quête, est placée sous le signe emprunté à la mission américaine Voyager, d’un homme et d’une femme nus, main levée, humbles devant l’infini inconnu. Lancée depuis Cesena et retournée à sa base après un périple de trois ans, la sonde TRAGEDIA ENDOGONIDIA a largué de 2002 à 2005 une série de neuf laboratoires chargés d’explorer l’atmosphère et le sol de quelques planètes de notre système (Avignon, Berlin, Bruxelles, Bergen, Paris, Rome, Strasbourg, Londres, Marseille). Chaque atterrissage est collision des temps, des civilisations, confrontation au révélateur gréco-biblique d’une histoire proche ou immédiate, dans les conditions locales de langue, d’espace et de temps (idioma, clima, crono), et présentation des résultats in situ.

Endogonidia (du grec endon, dedans) et gonos (génération), se réfèrerait à un organisme vivant capable de s’engendrer de l’intérieur et se multiplier, une disposition qui évoque aussi bien la parthénogénèse, une chimie du vivant, une physique des réactions en chaîne, une économie des arborescences qui conduiraient à la révélation de figures théâtrales viables. À s’en tenir aux déclarations de Romeo Castellucci sur l’élaboration de ses dramaturgies, cet auto-engendrement fonctionne sur le modèle de son propre processus créatif : déploiement des métaphores en constellations autour d’un corpus éclaté – la « tragédie ». D’une manière grossièrement opératoire, la tragedia représenterait alors une origine et une fin, et l’endogonidia un moyen. Leur association dessinerait une méthode autant qu’une poétique de la scène fondée sur la puissance des images, leur ajustement en trois dimensions (quatre avec le son) qui réunirait à nouveau, non sans sutures, théâtre et tragédie.

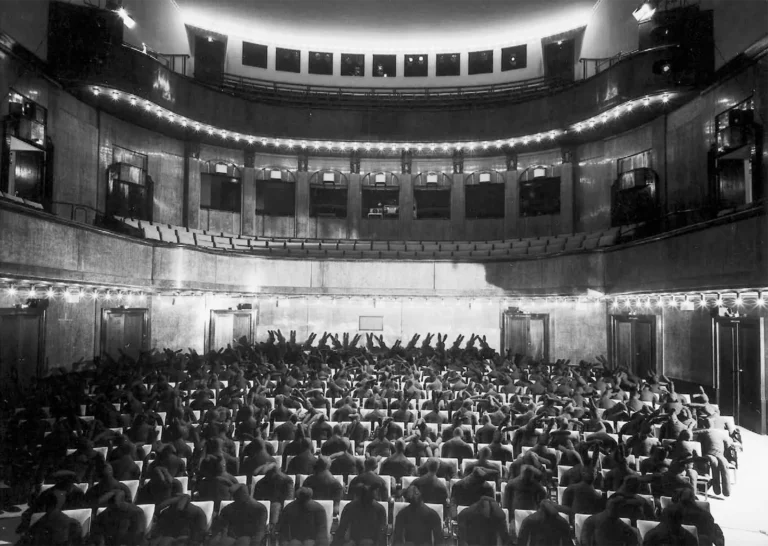

Le théâtre de convention et le théâtre castelluccien se reconnaissent une ossature commune, cage de scène et chambre d’amour, lieu et principe de reproduction, réaffirmé, décliné comme boîtes gigognes (épisode d’Avignon). L’une des faces de ce cube, normalement ouverte sur les spectateurs, est fermée par un ou plusieurs écrans jouant alternativement de l’opacité et de la transparence : rideaux (Bruxelles), panneaux de plexiglas (Rome), vitres (Strasbourg), tulles (Berlin), pare-brises (Marseille) ou simple rangée de pupitres (Paris). Hors quelques franchissements marquants, traumatisants, la communauté des spectateurs est tenue à distance de l’engendrement. Une technicienne de surface (noire) peut tracer du balai sur le sol (blanc) le cercle du théâtre originel avant qu’y soit répandu le sang (Bruxelles). La tragédie ne naît pas du sang versé mais de la répétition de l’acte, de l’impossibilité d’empêcher sa reproduction. C’est parce que le sang a déjà été versé que la tragédie peut et doit se dérouler. La tragédie est toujours déjà connue. Si le sang répandu est source, il est aussi celle de la Loi, elle aussi déjà connue. Dans nombre d’épisodes, les tables de la Loi descendront des cintres ou seront portées en scène, à un moment ou un autre vouées à la chute, tragiques. Entre le sang versé et la Loi se dessine l’espace premier, incompressible, de l’auto-engendrement.

Les allers et venues au bout de la nuit des temps ne s’amorcent pas sans l’acceptation des conditions de transport. L’utilisation de panneaux d’affichage d’aéroports appelle une lecture collective et vérifie l’appartenance communautaire à l’alphabet. Consignes ressortissant de l’art conceptuel (Avignon) ou commentaires en direct (Rome) jouent comme sas de décompression avant que Romeo Castellucci ne brouille les mots, puis les lettres. Leurs formes noires sur fond blanc prennent le contour d’un Rorschach, nuages et éclairs qui rejoindront le ciel de toutes les métaphores dans une chevauchée avec la mort (Marseille). Adieu au sol littéraire, à ses repères. L’effacement de la langue écrite marque la dévolution du sens à l’image. L’oral lui même ne subsiste que par bribes, lorsqu’il n’est pas coupé à la racine, d’un ciseau allègre, Saint Paul (Londres) débitant sa langue, en direct, pour la jeter aux chats. Sans langue, plus de personnages, mais des allégories, des symboles, des icônes, un tissu de mouvements et de gestes dont les enchaînements sont requis à signifier.