« DANS LES TOUS PREMIERS TEMPS quand les hommes et les animaux vivaient ensemble sur la terre une personne pouvait devenir un animal si elle le souhaitait et un animal pouvait devenir un être humain…Tous parlaient le même langage. »

Conte Inuit eskimo

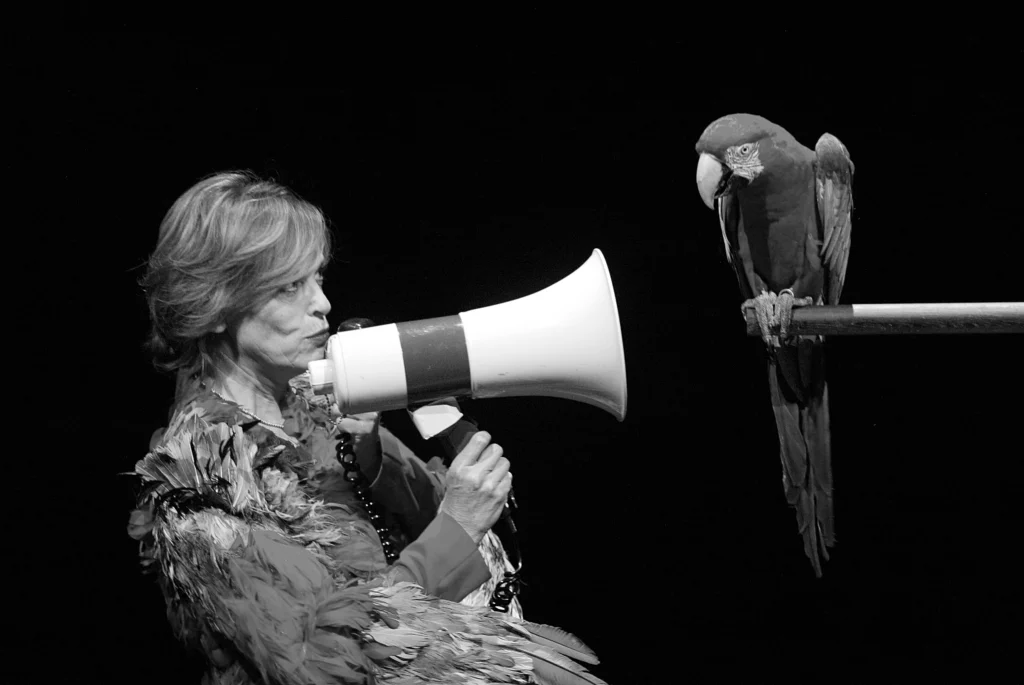

Jan Fabre fut-il un Inuit dans une autre vie ? On pourra toujours s’amuser à le croire à propos de cet homme qui, dans toute son œuvre, a abordé la question de la vie et de la mort avec la certitude que cette dernière n’était pas une fin mais le début d’autre chose. Mais même s’il ne le fut pas, on peut penser que cet extrait de conte inuit plairait assez à cet artiste qui s’est toujours intéressé à l’animal. Celui qui est en nous, celui que nous refoulons constamment mais aussi celui qui vit, à l’état sauvage ou domestique sur cette planète qui est la nôtre. Hiboux, chats, chiens, lapins, lièvres, papillons, scarabées, araignées, perroquets, grenouilles… les animaux surgissent dans toute l’œuvre de Jan Fabre, qu’il s’agisse d’opéra, de théâtre, de danse, de films, de sculptures, de dessins ou de toute autre forme d’expression.

« Quand j’étais jeune », raconte Jan Fabre dans un documentaire de la télévision belge réalisé en 2002 1, « je collectionnais des araignées dans de petites boîtes. Et alors, je tentais des expériences. Comment allait bouger une araignée avec une patte en moins ? Et puis une autre, avec deux pattes en moins. Et si j’ajoutais des ailes de mouche à un ver de terre ? Comment cela fonctionnerait-il ? J’étais fasciné par la mécanique de la vie. J’étais une sorte de Frankenstein créant de nouvelles vies, des êtres nouveaux. Et je faisais des dessins, j’écrivais. C’est toujours ce que je fais aujourd’hui. »

Dans tous ses spectacles, Jan Fabre passe le monde au microscope pour en faire ressortir à la fois l’ordre et le chaos, les inhibitions et l’animalité. À travers l’art, Fabre nous plonge ainsi dans ces états que, le plus souvent, nous ne voulons ou ne pouvons pas approcher. L’animalité est en effet quelque chose qui fait peur. Le « Petit Robert » lui oppose les termes d’humanité et de spiritualité. Quand au verbe « animaliser », il le définit de la sorte : « Ravaler au rang de la bête ». Derrière tous ces mots, le jugement de valeur est immédiat. L’homme est la plus parfaite des créatures et tous les animaux ne sont que de pauvres choses dont nous avons dépassé depuis longtemps l’état et les capacités.

Et si nous nous trompions ? Si, tout à la fascination que nous avons pour nous-mêmes, capables de raisonner, de sentir, de nous émouvoir, de rire, de pleurer mais aussi de torturer, de tuer par plaisir, d’affamer scientifiquement des populations entières, de produire les instruments de notre propre destruction, si tout à cette contemplation donc, nous avions petit à petit oublié cette part animale qui est en nous et qui, au-delà des clichés, fait que nous sommes en vie. Quoi de plus animal que de respirer, de boire, de manger, d’uriner, de déféquer, de bouger, de courir, de dormir… Quoi de plus animal que le sang, la salive, le sperme, la sueur, les odeurs, les goûts… Quoi de plus animal et de plus essentiel au fonctionnement de base du corps humain ? Ces aspects « animaux » que nous ne voulons plus voir, Jan Fabre les explore tant et plus, non pas par un quelconque besoin de nous heurter, de nous choquer mais pour tenter de trouver le juste équilibre entre animalité et humanité.