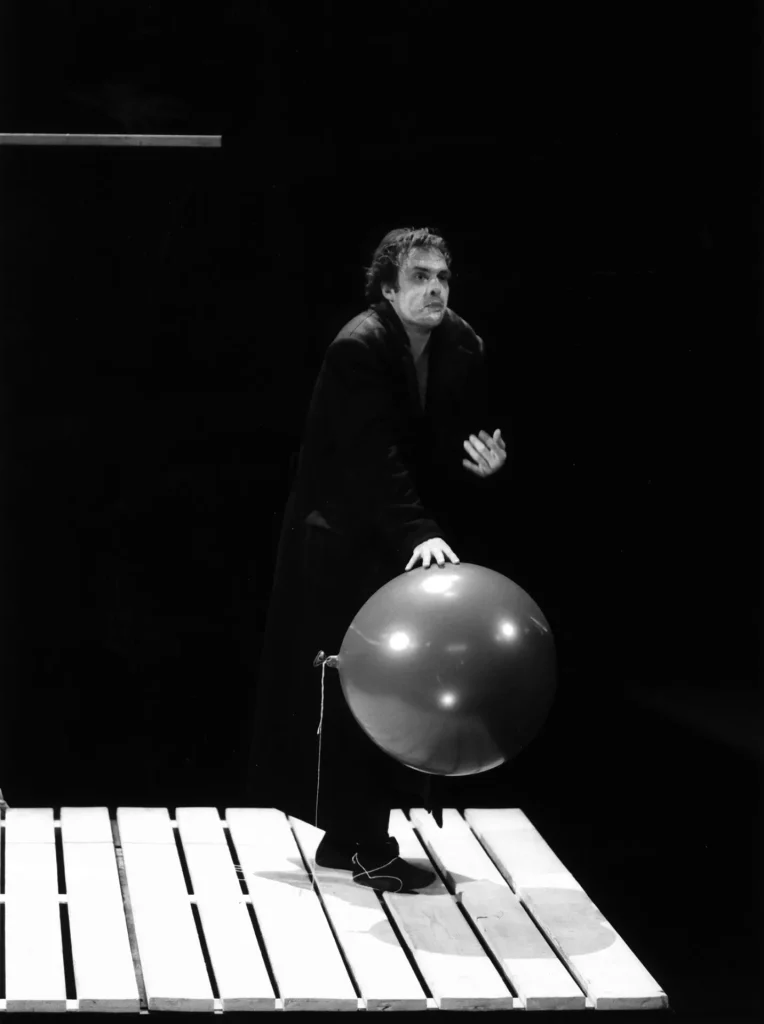

Jean-François Sivadier est comédien et metteur en scène. En tant que metteur en scène, il a créé Italienne avec orchestre, Madame Butterfly, Italienne, scène et orchestre, Le Mariage de Figaro, Noli me tangere, La Vie de Galilée, La Mort de Danton. Il a également monté avec Yann-Joël Collin La Nuit des rois de Shakespeare, et terminé la création de Didier-Georges Gabily, mort pendant les répétitions de Don Juan et Chimère. En tant qu’acteur, il a joué dans les pièces de plusieurs metteurs en scène, y compris dans les siennes, aux côtés de Nicolas Bouchaud.

La relation de travail privilégiée entre Jean-François Sivadier et Nicolas Bouchaud semble s’expliquer à maints égards1 : une idée en commun du jeu, une vision du théâtre nécessaire aujourd’hui et, apparemment, la joie partagée d’occuper un plateau — en vis-à-vis, et côte à côte… « Parce que c’était lui, parce que c’était moi », a résumé Michel de Montaigne à propos de son immense amitié littéraire et humaine avec La Boétie. Jean-François Sivadier et Nicolas Bouchaud évoquent les raisons de leur complicité dans les deux formes de duo qui les lient : metteur en scène-acteur et acteur-acteur.

Sylvie Martin-Lahmani : Aujourd’hui, vous vous sentez plutôt comédien ou metteur en scène ?

Jean-François Sivadier : Je suis un comédien qui fait de la mise en scène plutôt qu’un metteur en scène qui joue. Je pense diriger le plateau d’un point de vue de comédien.

S. M.-L. : Quand avez-vous décidé de travailler avec Nicolas Bouchaud ?

J.-F. S. : Nous nous sommes rencontrés en 1993 à l’occasion d’Enfonçures, un spectacle de Didier-Georges Gabily. Nous étions tous les deux acteurs. La première fois que j’ai eu envie de travailler avec lui, c’était quand nous étions réunis autour de Don Juan et Chimère, moi en tant que metteur en scène et lui comme acteur. Ensuite, j’ai créé Italienne avec orchestre, sans lui. Puis j’ai écrit Noli me tangere pour huit acteurs, dont Nicolas. Tout de suite après, nous avons joué dans Henry IV de Shakespeare, mis en scène par Yann-Joël Collin. J’ai ensuite monté Le Mariage de Figaro, avec Nicolas à nouveau. Quelque chose se passait entre nous quand nous jouions ensemble sur le plateau, mais aussi quand je le dirigeais comme acteur. Disons que nous nous entendions dans tous les sens du terme.

S. M.-L. : Quelle est la nature de cette entente « dans tous les sens du terme » ?

J.-F. S. : Nous savions pourquoi nous étions là : on était sur un plateau pour les mêmes raisons et on riait beaucoup ensemble — des mêmes choses, ce qui est très important. Nous avions, et nous avons encore, la même façon de parler ensemble des choses du plateau. On peut parler de ressemblance et de complémentarité : quand je vois Nicolas sur un plateau, j’ai l’impression que c’est moi, à ceci près qu’il va à un endroit, qu’il fait des choses que je ne sais pas faire. D’où ce sentiment de complémentarité.

S. M.-L. : C’est un véritable effet de miroir ?

J.-F. S. : Oui, ça arrive constamment. C’est comme un prolongement de la pensée, c’est comme s’il y avait un autre metteur en scène sur le plateau qui continuait la pensée, par l’action, dans le jeu, c’est-à-dire qui continuait la pensée de la mise en scène par le jeu. Cette connivence qui est extrême avec Nicolas, je la cherche avec tous les acteurs qui sont autour de moi sur le plateau. Je souhaite qu’ils soient tous porteurs de la mise en scène. Quand je travaille avec Nicolas, je considère que la raison même du spectacle réside déjà dans le choix de cet acteur-là. Pour l’instant, je n’imagine pas de monter une pièce sans lui.

S. M.-L. : Pour vous, la nécessité de monter un spectacle réside dans le choix d’un texte ou d’un acteur ? Je caricature évidemment.

J.-F. S. : Non, ça n’est pas une caricature, c’est un peu les deux en même temps. Il y a des acteurs avec qui je travaille depuis longtemps à qui je n’ai pas encore « rendu hommage » sur le plateau, à qui j’aimerais donner un rôle très important. Actuellement, je ne conçois pas de monter des pièces avec des grands rôles et des petits rôles. J’essaie toujours de garder l’état de troupe. Même si Galilée offre l’exemple d’un rôle central, avec des rôles autour, il s’agit quand même d’un spectacle de troupe. Chez Nicolas, j’aime tout particulièrement sa manière d’être sur le plateau : il a une grande conscience de la mise en scène. Sans doute parce qu’on y pense beaucoup tous les deux en amont, et parce qu’il ne se met pas en avant — il pense énormément aux autres. Ce qui m’importe, ce n’est pas tant le comédien qu’il représente dans l’absolu, mais le comédien qu’il est dans le travail. S’il n’était qu’un comédien virtuose, affirmant ostensiblement son ego sur le plateau, fermé aux autres… cela ne m’intéresserait pas beaucoup. D’ailleurs je n’éprouve aucun attrait pour cette catégorie d’acteurs. Nicolas échappe à ce syndrome parce qu’il a la conscience d’être dans un acte politique, théâtral et artistique.

S. M.-L. : Concrètement, votre relation privilégiée avec Nicolas se traduit comment : au moment du travail sur le texte, dans le passage au jeu… ?

J.-F. S. : Le travail en amont sur le texte se fait avec Nicolas, mon assistante Véronique Timsit, et souvent aussi avec une autre comédienne, Nadia Vanderheden. Pour Le Mariage de Figaro comme pour La Vie de Galilée, nous avons parlé ensemble de la pièce, du projet, de l’espace, et bien sûr du jeu, de la mise en scène…, de la raison pour laquelle on continue à faire du théâtre en commun, de la nécessité de faire cette chose dont je ne me lasse pas.

S. M.-L. : Dans une revue du TNS, consacrée au jeu de l’acteur, Nicolas dit que « rien ne serait pire qu’un personnage logique dont tout nous paraîtrait plausible ». Vous ne craignez pas de ne plus être surpris par lui ? Vous n’avez pas peur de la déception, de l’ennui, de la redite ?