Luchino Visconti conçoit cinq mises en scène pour Maria Callas au Teatro alla Scala de Milan: LA VESTALE de Gaspare Spontini (première représentation le 7 décembre 1954), LA SONNAMBULA de Vincenzo Bellini (3 mars 1955), LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi (28 mai 1955), ANNA BOLENA de Gaetano Donizetti (14 avril 1957) et IFIGENIA IN TAURIDE (1er juin 1957).

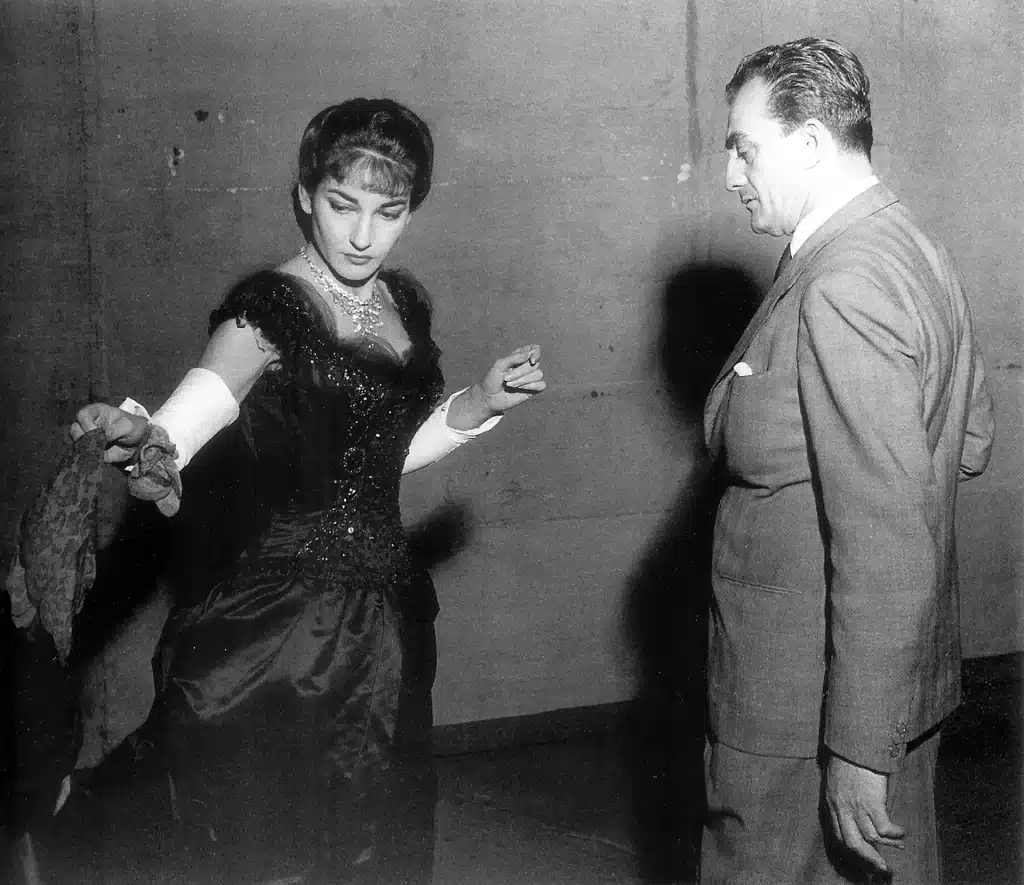

J’étais son admirateur depuis plusieurs années, depuis qu’elle avait chanté Kundry (dans Parsifal) et Norma à Rome. À chaque représentation, je réservais une loge et j’applaudissais comme un fou. Je lui faisais envoyer des fleurs et enfin nous nous rencontrâmes. Elle était grosse mais en scène elle était très belle. J’aimais sa grosseur, qui la rendait si imposante. Déjà alors c’était un phénomène, sa présence scénique était électrisante. Où avait-elle appris ? Évidemment toute seule. Mais avec La Vestale je commençais systématiquement à perfectionner sa mimique. Je pris exemple sur des grandes actrices tragiques françaises et sur le mouvement gestuel de certains bas-reliefs et vases grecs. {…} Aujourd’hui certaines chanteuses cherchent à imiter le geste callassien, mais c’est une folie : avec son long cou, son corps, ses bras, ses mains, Maria était inimitable.1

Habité depuis sa plus tendre enfance par l’opéra — art profondément lié à l’histoire même de sa famille —, Luchino Visconti aborde la mise en scène opératique en 1954. Il a déjà monté vingt-trois pièces de théâtre et réalisé cinq films. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d’aborder ce genre si intimement lié à son univers artistique ? Luchino Visconti ne pouvait faire son entrée dans ce monde sans en avoir l’élément essentiel, premier, primordial : son interprète. Lorsqu’il découvre Maria Callas2, elle apparaît comme l’interprète hors du commun qui réactualise l’opéra par son chant et sa présence scénique.

« Moi, évidemment avec n’importe quelle œuvre, si je débutais enfin à la Scala, je voudrais que ce soit avec Maria. Que savez-vous des programmes ? Nous a‑t-on parlé du Bal masqué ? Maria doit-elle le chanter ? Et si c’est vraiment un Bal masqué, Norma serait donc annulé ; dans ce cas Maria interpréterait-elle La Somnanbule ? Et avec qui ? Avec Giulini ? Et me voudrait-elle comme metteur en scène de La Somnanbule ? Et quand ? Et La Traviata ? On pourrait prévoir de la glisser entre mars et avril, ou carrément en avril, époque à laquelle je me trouverai avec ma troupe à Milan. Je m’occupe en ce moment d’organiser mes activités au théâtre et au cinéma et je garde en tête le projet de travailler avec Maria. Aller à la Scala sans elle ne m’intéresse pas, vous comprenez ? »3

Il trouve en une seule interprète une voix, un corps, une actrice qui vont lui permettre de réaliser ses projets opératiques, une diva, autour de laquelle il va pouvoir tout agencer.

« Quelle différence, dira-t-il, avec n’importe quelle autre chanteuse de la vieille école. Ebe Stignani par exemple, dans le rôle de la Grande Prêtresse de La Vestale, était vraiment désespérante avec ses deux ou trois malheureux gestes, pire qu’une femme de ménage sur la scène. Insupportable ! L’antithèse de Maria qui apprenait et grandissait de jour en jour. Comment, je ne sais pas. Par un instinct théâtral vraiment troublant, une fois qu’elle était mise sur la bonne voie, elle finissait toujours par dépasser vos espérances… Ce que je me rappelle d’elle pendant les répétitions ? De la beauté. Quelque chose de beau. L’intensité, l’expression, tout. C’était un phénomène monstrueux. Presque une maladie. Un genre d’actrice qui a disparu à jamais. »4

Entre Kundry et Giulia dans La Vestale, Maria Callas a perdu plus de trente kilos et Luchino Visconti présente au public milanais une sylphide qu’il peut alors sculpter selon sa volonté. Il aimait sa grosseur, mais il adora sa finesse…

Lorsqu’elle maigrit, Maria Callas se rapproche physiquement de ces idéaux féminins qui peuplent l’imaginaire viscontien — sa mère, en premier lieu. Comme elle a forgé sa voix au bel canto afin de la maîtriser et de l’utiliser dans toutes ses ressources interprétatives et expressives, elle forge son corps à la scène, en fait un instrument capable de se moduler, de se métamorphoser selon l’œuvre et son développement, à l’image de l’instrument vocal. Naît alors un être tout autre : apparaissent de longs bras, prolongés par des mains aux doigts interminables, un long cou qui dégage les épaules, et un visage d’où surgissent des yeux immenses, d’où ressortent bouche, nez, pommettes saillantes. Les traits du visage sont remodelés et créent plus aisément des contrastes, des lignes aiguës, cassées, précises. Tout, à l’image de l’opéra, semble démesuré, dilaté.

« Ce qui me fascine c’est le personnage de la “diva”, cet être insolite dont le rôle dans le spectacle aujourd’hui devrait avoir besoin d’être revalorisé. Dans la mythologie moderne, la diva incarne le rare, l’extravagant, l’exceptionnel. »5

Loin de vouloir décapiter la diva, lui enlever cette aura, ce pouvoir de sirène et de magicienne scénique, Visconti, au contraire, la garde comme épicentre de la représentation opératique et se donne pour mission de créer un écrin digne de ce joyau, de rendre physiquement le sublime de la voix.

N’est-ce pas d’ailleurs vers la royauté absolue de la diva que tendent toutes ses mises en scène, depuis La Vestale et ses pavements, ses colonnes de marbre, jusqu’à Anne Boleyn et Iphigénie en Tauride, où les décors, les robes, les traînes, les bijoux ne lui semblent jamais assez somptueux, assez énormes pour « être à la mesure des yeux, de la tête, des traits, de la stature » de Callas.6

Le corps de la diva est sacralisé par les costumes et joyaux somptueux dont il le pare. Elle prend une dimension autre, mi-déesse mi-femme, mi-voix mi-corps. Maria Callas-diva ne disparaît jamais complètement derrière le rôle ; Visconti y veille. Le statut de la diva passe par l’exhibition de cette corporalité d’où jaillissent, entremêlés, chant et jeu dramatique.

« Elle portait, dira-t-il, une majestueuse robe de soie claire aux plis nombreux, en brocart de soie, et une énorme traîne sur laquelle elle avait un large manteau rouge sombre. Ses cheveux étaient couronnés de grosses perles et un flot de perles ruisselait à son cou, couvrait sa poitrine. À un certain moment, elle gravissait un grand escalier et puis descendait en courant les marches raides, son large manteau gonflé par le vent ; et, chaque nuit, elle poussait sa note la plus haute à la huitième marche, si extraordinairement coordonnés étaient la musique et ses gestes. C’était comme un cheval de cirque, dressé pour accomplir n’importe quel exploit théâtral qu’on lui enseignait. Quoi qu’elle ait pu penser de notre Iphigénie, c’est ce que nous avons fait de plus beau. Après, j’ai monté de nombreux opéras sans elle. À Spolète, Londres, Rome, Vienne. Mais ce que j’ai fait avec Maria était quelque chose d’à part, créé pour elle seule. »7