Chez Pasolini, le cinéma est la part de Christ et le théâtre la part d’Œdipe.

Le cinéma est sacrifice et le théâtre tragédie. Tragédies du Fils, les films, première étape, sacrifient l’enfant qui trouve ainsi, par l’acte de sa propre mort, le moyen d’échapper à l’emprise de sa mère.

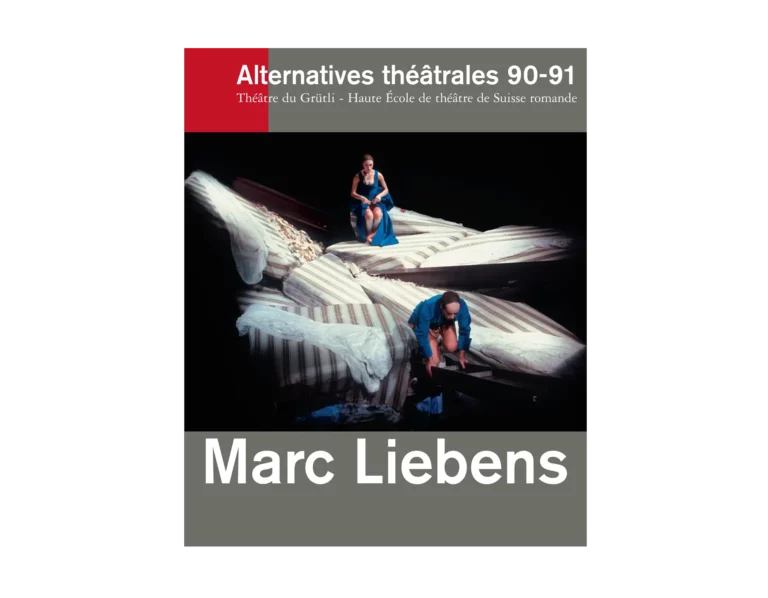

Sacrifices de Pères, les pièces, seconde étape – et avec une particulière netteté les six tragédies que connut Marc Liebens comme un tout du théâtre pasolinien et dont il provoqua la première édition en langue française – opèrent la tragédie du parricide, un second acte qui, par la mort donnée à l’autre soi-même, métamorphose définitivement l’enfant en homme complet, en « homme noble ».

Mais Pasolini ne peut, ni ne veut, être père à son tour. Il ne peut plus, ni ne veut non plus, revenir au ventre maternel.

Comment être un homme noble, un homme complet, en refusant de prendre la place du père, après avoir définitivement rompu avec la mère ?

Comment rester ainsi suspendu dans le cosmos, dans un temps sorti de ses gonds ?

Comment voir loin après s’être crevé les yeux, toucher l’origine en la fuyant après l’avoir supprimée, accéder, en moderne, à la douce psychagogie d’Œdipe, aux funérailles d’Héraclès lorsque l’on n’a ni filles ni fils pour vous accompagner ?

Voilà le sens du théâtre pasolinien en ce qu’il continue la leçon et le travail du cinéma pasolinien (en cela, Sa gloire, la première pièce, écrite à seize ans et recopiée par une mère institutrice, est encore un scénario de sacrifié, et Salò, le dernier film réalisé, une continuation du nouveau théâtre, la tragédie des pères de l’Occident – mais n’anticipons pas).

Bien réussir sa disparition – autrement dit devenir « un homme qui a fait bon usage de la mort », comme le disent les derniers mots d’Orgie1, qui travestissent, ou amplifient, une pensée de Pascal – ne se résume pas à planifier son suicide en trouvant la bonne recette dans un manuel (ce que nous prétendent, au fond, les prophètes à rebours qui veulent voir à tout prix, dans l’assassinat de Pasolini en hiver 1975, un suicide par procuration), mais à prouver que le théâtre est le seul lieu possible d’une « tragédie qui finit mais ne commence pas ». Ainsi parle l’Ombre de Sophocle (pour tout le théâtre, donc) dans le Prologue d’Affabulation2. Mais aussi bien le fantôme dans celui d’Orgie3, puisque le pendu de Pasolini, entre Baudelaire et Villon, simplement appelé « L’homme » (c’est-à-dire fils et père à la fois), pour en finir sans avoir jamais commencé, y reprend en discours direct, sans pourtant les avoir jamais prononcés avant – tout du moins devant nous – les mots de sa propre fin comme de celle de la pièce (selon un paradoxe qui est celui de la « répétition » spécifiquement théâtrale, celle qui « répète » ce qui n’a pas encore eu lieu):

Je suis mort depuis peu. Mon corps pend à une corde, dans d’étranges habits.

Mes derniers mots viennent donc de résonner ici, les voici : « Il y en a eu un, finalement, qui a fait bon usage de la mort. »

On peut reconnaître dans cette spectaculaire entrée en scène (c’est l’ouverture du « Nouveau théâtre » né en 1966 : celui que Pasolini mettra en avant, fera connaître et revendiquera aux alentours de mai 68, après ses multiples expériences et sa longue jeunesse théâtrale qu’il maintiendra, quant à elle, strictement intime) la ligne même du film Œdipe Roi.

Œdipe, le film, n’a ni début ni fin : il peut être pris à n’importe quel instant du cycle, « la vie finit où elle commence », dit l’aveugle dans les derniers instants formels d’avant le générique de fin, ceux qui ramènent au pré tout vert, où tout avait commencé, comme dans un film d’Antonioni de la même époque (Blow Up se clôt par le même vert plein cadre, le même vide métaphysique).

Œdipe Roi, première entrée historique du théâtre dans le cinéma de Pasolini (par la clarté des corps de Julian Beck et de Carmelo Bene, deux phares contemporains présents dans la distribution, autant que par l’ombre du texte de Sophocle) ne suit déjà plus le premier acte du cinéma de Pasolini : la mort pour échapper à la mère (au long des quatre premiers films, Accattone échappe aux femmes, Ettore à sa maman putain, Stracci à sa famille à nourrir, le Christ Marie, les quatre selon la même fin sacrificielle).

S’il existe, dans le cinéma de Pasolini, une fiction d’avant et d’après le nouveau théâtre de 1966, alors Œdipe Roi marque le basculement possible de l’une à l’autre.

Le cinéma christologique, c’était donc : comment se passer de la mère ? Le théâtre œdipien devient, par symétrie oppositionnelle : comment se passer du père ? Être poussé au parricide, autrement dit au régicide, c’est exister, mort, comme père. C’est, au-delà du sacrifice, accéder à la tragédie véritable.

Dans un récent essai néo-platonicien, Eugène Green livre peut-être une clé pour Pasolini, si attaché à la « force du passé », avec sa façon de décrire la tradition du théâtre occidental par la présence réelle, c’est-à-dire la vie des morts. Son analyse rassemble en effet, sans précession culturelle ni nécessité chronologique, le sacrifice moderne (chrétien) et le tragique ancien (grec) :

« Né deux fois en Occident, en Grèce ancienne et au IXᵉ siècle dans l’Europe chrétienne, la première fois à partir du dithyrambe, rite de la renaissance du dieu mortel Dionysos, et la seconde fois de la liturgie célébrant la résurrection du Christ, le théâtre a été un rituel commémorant la victoire de la vie sur la mort par la transmission d’une énergie spirituelle, à la fois représentation symbolique et expérience collective d’une présence réelle. L’action du rituel prend des formes diverses, mais la signification globale de l’action est toujours la même4. »

Après avoir repris et commenté le mystique rhénan Maître Eckhardt, qui dissertait lui-même sur un passage de L’Évangile selon Saint Luc (19, 12 : « Un homme noble partit un jour pour un pays lointain, afin d’y obtenir un royaume, et il revint ensuite »), le metteur en scène et réalisateur contemporain de la parole et du corps baroques conclut ainsi sa description de la nature du cinéma :

« Le véritable cinéma, le cinématographe, est une résurgence absolue, terrible, du rituel qui est le fondement du théâtre : la victime sacrifiée, c’est le cinéaste lui-même qui, renonçant à être un homme rationnel moderne — le seul modèle qui, dans notre société, a le droit de vivre sans entraves — et donnant à voir à ses semblables la Nature entière, où le visible fait voir les présences cachées, devient l’homme noble qui, ayant obtenu un royaume dans un pays lointain, et étant revenu pour en témoigner, donne à ses frères le pain de la vie, et disparaît dans la joie éternelle du présent. »5

Il me semble que c’est encore plus dans le théâtre que Pasolini réalise pleinement son royaume et fait voir les présences cachées.