SOUVENT les gens qui ont du talent ne sont pas capables de se battre et ce sont ceux qui savent se battre qui sont au premier rang, tandis que les autres cèdent. J’ai vu ça partout en Europe.

D’octobre 2004 à décembre 2007, s’est déroulée la première formation du nouveau département de Formation et Recherche à la mise en scène qui a été ouvert à Lyon à l’ENSATT. La direction pédagogique de cette première promotion a été confiée à Anatoli Vassiliev. Georges Banu m’a proposé d’écrire un texte. Lors de notre entrevue nous avons utilisé le mot « témoignage », seule forme d’écrit en effet qui me semble pouvoir prétendre relater une expérience aussi variée, riche et singulière que celle de ces quatre années. Témoignage, avec tout ce qu’il peut comporter d’absences, de manque et de subjectivité, car l’expérience a été en effet partagée au sein d’un ensemble composé de personnalités très différentes. Ecrire sur cette formation pour ma part, et dans un premier temps, c’est tenter d’en retracer la traversée.

Douze travaux

La décision de passer le concours a été prise pendant le stage sur le poème dramatique que Vassiliev donnait en mars 2004 à l’ARTA. La veille de refaire le trajet pour cette maison de la cartoucherie où déjà de nombreuses expériences s’étaient forgées, j’avais marché tard dans la nuit à travers Paris. Exaltée, transie, prise ce soir-là d’une méconnaissable maladie. « Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème / De la Mer, infusé d’astres et lactescent » Le Bateau ivre et aussi Le Voyage, le training verbal avec Valérie Dréville. Voix, visages, sons, rythmes des entrailles, ce stage avait passé comme un mirage, avec un signal toutefois aussi, le bruit d’une formation à la mise en scène que Vassiliev dirigerait à la rentrée à Lyon à L’ENSATT. Un concours dantesque. Une première en France. Un événement. C’était il y a quatre ans exactement.

Tout me plaisait dans ce concours. Ce qui était demandé semblait hors limite. La présélection se ferait sur dossier. Puis le concours se déroulerait à Lyon en juillet.

Pour le projet de mise en scène, j’envoyai une adaptation scénique du Portrait de Dorian Gray, avec sons, images, adaptation dramaturgique bilingue, le tout avec un tableau sous forme de collages.

Le parcours de jeu devait se composer d’une liste de douze travaux à composer soi-même. Trois au moins devaient être tirés d’œuvres dramatiques. Les autres pouvaient être des extraits de roman, de traités philoso¬phiques ou esthétiques. Pas de restriction sur le siècle, le genre, la longueur, la langue. Ma liste profitait largement de l’excentricité de la demande. Une scène extraite du Portrait DE Dorian Gray en anglais, où je jouais le rôle du peintre Basil Hallward, le dernier monologue de Valmont dans Quartett de Heiner Muller, le chant cinq de la DIVINE COMÉDIE en italien.

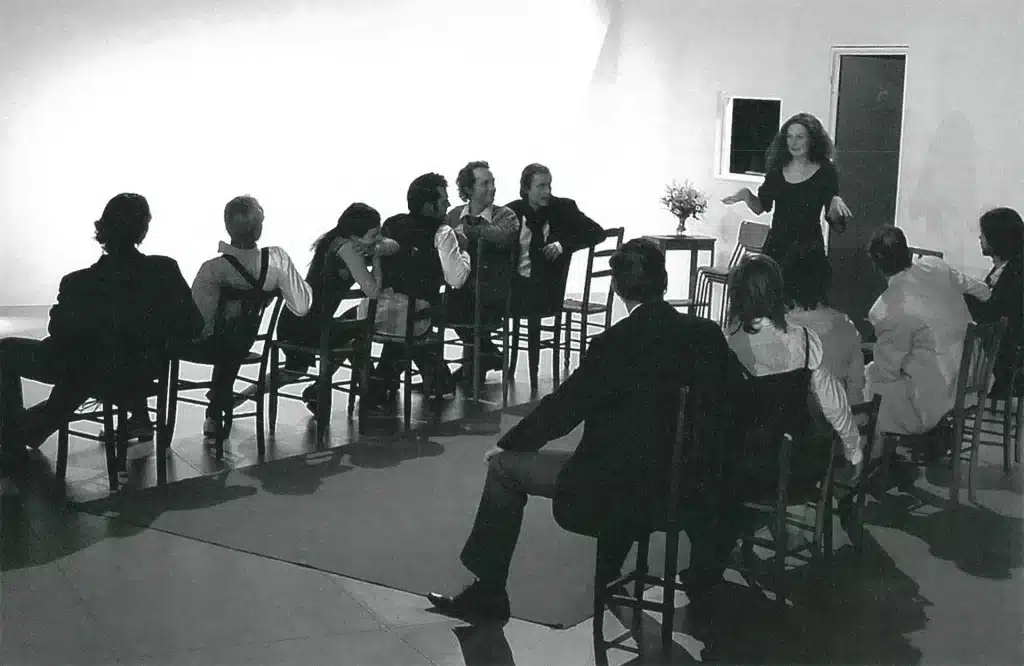

Juillet. Le concours ressemblait aux jours de Pakas des stages auxquels j’avais déjà assisté. À une répétition en somme. Le passage se faisait au sein d’un groupe d’une quinzaine de participants. Passait celui ou celle qui voulait quand il ou elle voulait. Vassiliev a regardé la liste puis il m’a demandé de choisir moi-même deux monologues.

Après le jour des monologues, celui des scènes. De nouveau on proposerait celle désirée. Il faudrait choisir sa réplique au sein de son groupe, jouer soi-même et diriger sa réplique. Il fallait donner la réplique aux candidats qui le demandaient. J’avais proposé le premier dialogue entre Lord Henry Wotton et Basil Hallward dans Dorian Gray. Une scène jouée ce seul jour. Une demi-heure que je n’oublierai jamais.

Les jours suivants ont été marqués par une série d’exercices, un sur « la pause » et un autre sur « la phrase ». Il s’agissait d’exercices d’improvisation, sans mots pour la pause, ou en paroles pour la phrase. Les propositions étaient en lien avec La CERISAIE de Tchékhov. En deux heures, il fallait se mettre d’accord avec un partenaire. Inventer une histoire. Elaborer une composition. Jouer soi-même au sein de la proposition et diriger son partenaire. De nouveau être également soi-même réplique dans le projet d’un autre.

Puis le dernier jour. Le groupe de plus en plus restreint était déjà presque constitué. Il restait environ trente personnes. Six groupes de cinq. C’était le jour de l’entretien individuel avec les membres du jury. Il fallait présenter son projet de mise en scène. Les questions de Vassiliev concernaient surtout l’analyse. À la fin, il m’a demandé quelle était pour moi « l’image scénique » du spectacle ? « L’image scénique ? » Il s’impatientait.Je pensais à la fin du roman.J’ai vu quelque chose. Peut-être ce dont il parlait. Mon travail de plusieurs mois dans une image.Je suis allée me rasseoir.J’en serai.

«Qu’est-ce que tu sais faire ? Le dialogue, en principe je sais faire ça. »

Je serai ici inévitablement subjective et impossiblement exhaustive. Pour chacun de nous formé au sein de l’ensemble, il y a eu des moments difficiles, et d’autres exceptionnels. Pour chacun, sur des temps et des sujets différents. Ce fut lié aux textes, aux tâches, aux inclinations de chacun, aux désirs, aux expériences respectives, aux réussites, aux ratages, à notre propre évolution, en somme aux personnalités déjà là et en gestation. Ce fut lié aussi au rapport conflictuel que cette formation a toujours entretenu avec la vie. Le groupe était constitué de dix-huit personnes lorsque nous avons commencé. Les parcours et les profils très variés. La tranche d’âge entre vingt-deux et trente-huit ans, plus deux stagiaires invités étrangers entre quarante et cinquante ans. Presque quatre générations.

Le travail « ininterrompu » a commencé dès la première semaine. Dix heures — vingt-trois heures, samedi inclus. Si l’immersion artistique m’excitait avant d’entrer, la réalité de cette vie m’a vite déconcertée. Ça commençait le matin. Trois heures d’arts martiaux. Pour beaucoup de mes camarades, le Kung Fu et le Tai-chi sont devenus incontournables. Découverte du potentiel physique, prise de puissance. Corps effectivement et remarquablement modifié. Sur le plateau, ils sont devenus plus forts, plus ancrés, plus stables, plus centrés, plus ensemble aussi car le training du matin c’était le temps d’être réunis. Je trouvais pour ma part que ce travail s’imposait de manière trop exclusive, qu’il occultait à regret d’autres formes de travaux corporels possibles.Je regrettais la connaissance de l’anatomie et les secrets de la médecine chinoise du maître chinois avec qui j’avais travaillé à Paris. Les excellents cours de barre au sol de mon adolescence, les cours de danse, de yoga, de respiration, d’improvisation, de butô, tout un panorama corporel que j’aurais préféré, que j’attendais et que nous n’aurions pas.

La journée commençait donc avec un travail physique obligatoire, impossible à remplacer.

L’année s’organiserait au rythme de sessions. Vassiliev viendrait sur des périodes de deux ou trois semaines. La première session avait commencé avec Platon. Le premier travail collectif porterait sur Ion. Pour aborder ce travail, il avait proposé l’analyse du Criton puis du MÉNON. Nous commencerions donc la formation par ce qu’il nomme les structures de jeu. Structures selon lui fondatrices du théâtre. Ces structures sont marquées notamment par une composition tournée essentiellement vers un objet métaphysique qui se révèle graduellement à la fin du texte. Commencer par définir la structure du texte est le premier pas pour Vassiliev. De là découle l’orientation de l’analyse et déjà un style de jeu. À travers deux textes qui introduisent le dialogue socratique et qui posent les questions des Lois, et de l’Immortalité de l’âme, Vassiliev commençait à nous transmettre ce qui constitue selon lui l’enseignement fondamental et le secret de ce métier, la chose essentielle qui s’apprend véritablement : l’art de la composition. Ou plutôt ce qui dans la phase de l’analyse s’apparente à un art de la décomposition. On apprend en effet à nommer, à montrer dans des endroits précis du texte, le type de structure dramatique, le territoire de l’exposition, des parties, des nœuds, de l’événement originel et de l’événement principal. On définit les zones du dialogue, les endroits des scènes. On découpe le texte. On en a une vision d’ensemble structurelle. Puis on définit le sujet, le thème, l’objet s’il s’agit d’un dialogue. Analyse qui vise à répondre aux deux principales questions pour le jeu : « De quoi (l’Objet)» ? et « Qu’est-ce que je fais ? (l’Action)».

Ces réflexes. Ces premiers pas. Nous nous y initions, en même temps qu’au passage sur le plateau qui en était le but. Metteurs en scène et acteurs. Découpeur et découpé. Chercheur expérimentant d’abord sur lui-même. La mise en scène, matière plus ou moins visible qui structure et définit tout l’ensemble et dont une des parties les plus visibles est celle qui est donnée à voir à travers le jeu de l’acteur.

Parallèlement au travail collectif, il y aurait les travaux personnels à préparer entre les sessions avec Vassiliev. Un texte dramatique qui se présenterait comme une analogie du Criton et un traité sur l’art sous forme dialogique.

Le dialogue. Toute cette première année serait consacrée à l’art du dialogue.

La session suivante, nous avons montré en parallèle ION, les analogies et les traités sur l’art, suivie par une brillante première session sur L’Impromptu de Versailles de Molière.

Jusque-là, pour moi, le travail avec Vassiliev avançait très bien. Puis il y a eu un tournant. Au moment de la nouvelle proposition, celle de travailler sur un dialogue de Platon combiné avec une peinture de Magritte. Probablement parce qu’il en restait un souvenir mitigé des cours de philosophie et trop de parasitages intellectuels sur la théorie des idées…, les textes de Platon me semblaient difficiles à aimer, secs, mon cœur ne s’y sentait pas attiré. J’avais alors l’impression de ne faire que répondre à l’exercice imposé. J’aurais souhaité choisir moi-même un auteur, moi-même un peintre. J’étais bloquée d’autant que les périodes où Vassiliev était à Moscou étaient surchargées. Le temps était rempli jusqu’à dix-neuf heures par des cours théoriques. Les civilisations, philosophies et spiritualités orientales, Inde, Chine, Japon, puis cycle sur l’histoire des trois grandes religions monothéistes, Judaïsme, Christianisme, Islam. Des cycles passionnants mais d’une densité qui s’accommodait difficilement avec le temps de préparer des projets personnels. Je me souviens encore des questions que je continuais à me poser sur la mise en œuvre d’une école idéale. J’achevais ma thèse, j’étais submergée. Les contradictions avec la vie devenaient prédominantes. La pente ardue. Je glissais en direction de la descente.

Puis ce fut l’annonce de la nouvelle session avec Vassiliev. Avril se déroulerait dans son Théâtre-Ecole à Moscou. Les répétitions de la deuxième session sur L’Impromptu de Versailles auraient lieu dans le nouveau bâtiment rue Sretenka. Le travail au sein du Théâtre-École me laissait des impressions bien différentes de celui à Lyon. L’atmosphère créatrice qui habitait le lieu était contagieuse. Thomas Richard donnait un stage. Les acteurs de deuxième année du laboratoire montraient Roméo et Juliette dans le texte dur. Un groupe d’acteurs étrangers arrivait pour travailler sur Phèdre. Ses acteurs répétaient L’Iliade. J’aimais les acteurs de ce théâtre. J’étais consciente de l’histoire hors du commun de ce lieu. La ville aussi jouait son rôle. Moscou m’inspirait. J’étais frappée par une jeunesse que je trouvais fraîche comme un printemps, vibrante, qui me touchait au cœur directement. Un côté punk, brut, effervescent et poignant, comme une chanson de Tuxedomoon. Éros des villes, désenchanté, fuyant.

Le travail au sein du Théâtre ne me semblait pas contradictoire avec la vie, au contraire. Le laboratoire était au cœur de la ville. Aucune sensation d’isolement comme souvent à Lyon. La sensation plutôt que la ville et le Théâtre-École se nourrissaient mutuellement, qu’ils s’assemblaient dans des énergies complémentaires. Le silence à l’intérieur était généré par le chaos à l’extérieur. La respiration par l’encombrement. Le fond gris faisait ressortir l’éclat du blanc.

Moscou, l’oiseau de cette première année. Le temps d’un éblouissement. Celui d’un évanouissement.

De retour à Lyon au mois de juin. Je ne souhaitais pas poursuivre le travail sur Platon. Je ne le saisissais toujours pas. Mon non-passage en deuxième année planait du côté de l’administration. L’idée d’un renvoi me rappelait à un système scolaire que j’avais toujours fui. Aux languissantes années de Lycée. Aux cours de philosophie aussi où j’entendais parler pour la première fois d’expériences pédagogiques et d’écoles alternatives, parallèles ou expérimentales. Je vivais alors dans la contradiction totale. Le désir réel d’apprendre et la hantise d’un maximum structuré. J’enviais mes amis des Beaux-Arts, des écoles de cinéma, j’enviais ce que je me figurais comme le luxe de leur liberté, je me débattais.

Un après-midi de juin, je suis allée voir Vassiliev.Je voulais arrêter. Il fumait une cigarette, m’écoutait attentivement. Il était calme, bienveillant. Il n’allait ni juger, ni imposer.J’étais « indépendante, plutôt une qualité pour ce métier. M’absenter. Prendre mes distances. La porte resterait ouverte.Je pourrais revenir quand je voudrais ».

C’était la fin du printemps, les fleurs en grappes qui tombaient.J’avais toujours été à l’école.Je l’avais toujours critiquée sans pouvoir la quitter.Je descendais la côte en courant. Le ciel. La vie. Le vent. Un rêve d’idéal qui semblait ne correspondre jamais.

La Foi, l’Amour, l’Espérance. Trois Sœurs.