THE TIMES they are a‑changing, chante Bob Dylan et Ivo trouve une forme qui m’enchante ! Venez donc décontract’ vous éclater sur scène, lisez à l’instant comme il la bousille (presque)

Six heures de Shakespeare à s’avaler avec des flashs info, et pas de cul des prises de bec en costume ; dans les coulisses la faim est muselée, des pâtes plein la bouche.

La mère de Marcus ou son fiston — qui est la meuf ?

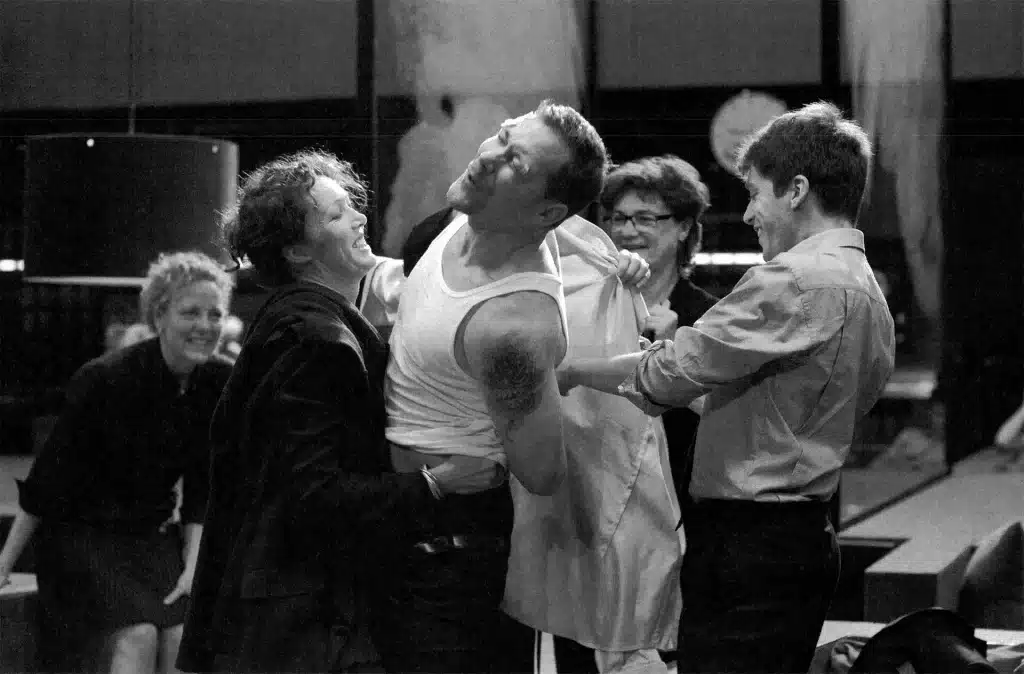

Et les mono-dialogues de Brutus (de Derwig)!

Antoine ne joue qu’avec son corps

Mais, quand la scène n’est plus réservée qu’aux acteurs,

cet apaisement gâche presque mon plaisir : l’i‑n-t-e-r-m-i-n-a-b-l‑e a‑go-nie d’Antoine et de Cléo

(Eswé, vu le 19 août 2007, quatre trophées et deux tomates).

J’ai pioché la critique publique ci-dessus dans Moose (www.moose.nl), la « revue virtuelle du théâtre néerlandais » sans aucune aspiration à l’objectivité, où le public peut exprimer son avis sur une production déterminée et lui attribuer un certain nombre de trophées ou de tomates. Cette critique a pour objet ROMEINSE TRAGEDIES (TRAGÉDIES ROMAINES) de Ivo Van Hove, une production marathon de six heures, qui a été créée le 17 juin 2007 au Holland festival et que l’on a pu voir pour la première fois en Belgique au Kaaitheater le 13 septembre 2007. Les riches niveaux de signification, la mise en contexte aux interprétations multiples, la prodigieuse scénographie et l’extraordinaire prestation des acteurs ont déjà fait couler beaucoup d’encre — je n’y reviendrai donc que brièvement, pour une bonne compréhension de l’ensemble. Je veux pour ma part surtout traiter de l’« i‑n-t-e-r-m-i-n-a-b-l‑e a‑go-nie d’Antoine et Cléo », partant du constat que la dernière partie de la trilogie, à savoir Antoine et Cléopâtre, suscite un certain malaise auprès du public et des critiques. Après le Coriolan plutôt sec et un Jules CÉSAR rhétorique, cette histoire d’amour, et par excellence l’ample lamento final de Cléopâtre (Chris Nietvelt) semble ne pas cadrer avec le reste. D’après moi, cela s’explique d’une part par une perception trop simpliste du travail de Van Hove, jugé « froid » (d’où la rupture créée par ce « glapissement » — de l’avis de certains spectateurs) ; d’autre part, je soupçonne Van Hove d’inscrire également sciemment Antoine ET CLÉOPÂTRE dans un autre registre que CORIOLAN ou JULES CÉSAR — une stratégie qui lui permet de déplacer le centre de gravité de l’ensemble du cycle là où les calculs cèdent la place à la passion. Parce que « l’art doit s’occuper du chaos »1 — Ivo Van Hove serait-il un romantique caché ?

Tragédies romaines

Je vais commencer par résumer succinctement Tragédies romaines à l’intention de ceux qui auraient complètement zappé la précédente saison théâtrale. Dans cette production, Van Hove réunit trois tragédies délibérément politiques de Shakespeare : The Tragedy of Julius Caesar (1599), The Tragedy of Antony and Cleopatra (1607) et The Tragedy of Coriolanus (1608), qui traitent toutes trois de la modification des structures politiques dans une société à l’évolution rapide. À travers cette suite de pièces enchaînées selon leur chronologie interne (Shakespeare ne les a pas écrites sous forme de trilogie), nous voyons évoluer l’histoire, d’une oligarchie (la société assise sur les Patriciens dans Coriolan) vers une démocratie républicaine naissante (le populisme élémentaire de Jules César) avant le retour à une dictature (l’autocratie de fait d’Octave à la fin d’Antoine et Cléopâtre). Cette progression couvre quelques siècles et met à nu le contraste persistant entre démocratie et dictature, société et individu, vie publique et vie privée, ou, comme l’exprime Wouter Hillaert : « Que dire des individus qui grimpent à l’échelle de la démocratie pour, une fois à son sommet, la scier sous eux ? »2

Servi sur un plateau pour les politologues, donc, mais aussi nourriture pour les psychologues, car Van Hove souligne à diverses reprises que son analyse des grands mécanismes politiques ne se dissocie pas de l’individu au cœur de l’histoire. Dans un entretien, il a ainsi expliqué cette imbrication : « l’intime et la grandeur, le micro et le macro, vont toujours de pair. Ce qui est beau, c’est justement que les situations de la vie privée ont une influence sur la politique mondiale et inversement. La façon dont ça se produit, voilà ce qui m’intéresse au théâtre. »3 Et plus récemment encore, lors d’une conférence à la Fondation Machiavel : « La croyance à une société réalisable est à l’origine de la politique. La politique est l’œuvre de l’homme, l’œuvre d’hommes qui croient qu’ils sont maîtres de leur propre destin. » (cf. note¹) À cet égard, les titres des œuvres de Shakespeare méritent également l’attention : The Tragedy of… Coriolan, Jules César ou Antoine et Cléopâtre sont les sujets d’une tragédie, d’un drame personnel, du genre de ceux qui décapent — et pas seulement l’archétype d’un certain type d’homme d’État ou un symbole du contexte politique dans lequel ils vivent.

L’enchevêtrement continu des associations impersonnel/grandeur et identifiable/intime rend à mes yeux universel le travail de Van Hove : il est simultanément une vue d’ensemble et de détail. Outre l’aspect politico-analytique, les Tragédies romaines sont donc également empathiques, un concept auquel Van Hove accorde lui-même une grande importance : « L’empathie est la plus belle chose qui existe. Quiconque peut se mettre dans la peau d’un autre parvient à un jugement juste et ne part pas d’une conception déjà existante », (cf. note³) Je vais revenir sous peu à la sous-estimation de ce dernier aspect dans son travail.

La structure sémantique des Tragédies romaines établie dès le début a été arrangée par Van Hove et le scénographe Jan Versweyveld dans une mise en scène qui y ajoute au moins autant de niveaux. Le théâtre (des opérations) est devenu un agréable coin d’émission-débat où le public se déplace en toute liberté. On trouve un bar avec des petits fours et des boissons, un point Internet, un coin lecture. Durant la représentation, le public peut changer de fauteuil (et de point de vue), aller de la scène à la salle, sortir fumer une cigarette, même feuilleter le journal. Un journal lumineux le maintient au courant, non seulement du déroulement de la représentation (« Encore cinq minutes avant la mort de César ») mais aussi des évènements « du dehors » (Pays-Bas/Croatie 3 – 0) — dans la mesure où on ne fait aucune distinction : ici, le monde n’est pas uniquement une scène, le théâtre est aussi le monde. Les scènes clés sont retransmises agrandies sur un écran, le drame en prime time. Les caméras sont partout. Le spectateur y est présent, mais peut également zapper à sa guise, entre la salle, la politique, la vie des gens qui en ce moment même s’aiment ou meurent en live. Par chacun de ses choix de mise en scène, Van Hove délivre un commentaire implacable de la mondialisation (y compris celle des émotions), de la puissance des médias et de leur influence dangereuse sur le processus décisionnel politique. Pour une plus large analyse, je vous renvoie aux contributions parues dans De Standaard, De Volkskrant et TM4.

La problématique d’Antoine et Cléopâtre

L’intrigue. Après la mort de César, Octave, Lepidus et Antoine se sont alliés pour former un triumvirat. La passion insensée d’Antoine pour la reine d’Égypte Cléopâtre l’attire vers l’Orient, loin de l’antre politique de Rome où Octave est à l’affût de l’autocratie. Après la mort de son épouse légitime Fulvia, Antoine retourne à Rome, et, dans une tentative de rétablir son honneur d’homme d’État romain et de fournir une preuve de sa loyauté « à l’occident », il épouse la sœur d’Octave, Octavie. Mais le mariage fantoche est de courte durée ; l’amour d’Antoine pour Cléopâtre est plus fort. Il s’ensuit une guerre civile dont Octave sort vainqueur des armées d’Antoine.

Dans un moment de colère, Antoine acculé désigne Cléopâtre pour cause de sa défaite, et souhaite sa mort. Terrifiée, elle s’enferme dans sa tombe et se fait passer pour morte, afin de regagner l’amour d’Antoine. L’issue de son plan nous est bien connue : plongé dans le désespoir par la fausse annonce, Antoine se suicide — il ne veut pas vivre sans Cléopâtre. Alors qu’il se meurt, la méprise est percée à jour et le couple se revoit une dernière fois. À la fin du lamento qui s’ensuit, Cléopâtre s’ôte également la vie, grâce à la morsure mortelle d’un serpent (amené vivant sur scène).

Dans la mise en scène de Van Hove, la mort des amoureux absorbe l’attention pendant une bonne heure. Surprenant, étant donné que dans les parties précédentes, les personnages — et pas des moindres — déposaient rapidement les armes, étaient immortalisés dans un cliché à gros grains, et hop, terminé. Durant cette dernière heure, Chris Nietvelt et Hans Kesting alimentent pleinement l’émotion. Par conséquent, certains spectateurs et critiques d’Antoine et Cléopâtre ressentent une rupture de style par rapport aux deux parties précédentes :

« Les deux premières pièces s’enchaînent bien, mais la dernière pièce s’y raccroche un peu bizarrement » (« Jeanine » sur Moose, cinq trophées)

« Quel bonheur que la dernière partie détonne ainsi ! » (Anneriek De Jong dans le NRC Handelsblad du 18 juin 2007, Snacks, lijken en videotape op het Romeinse forum {Encas, cadavres et cassettes vidéo sur le forum romain})

Les avis du public et de la presse sont partagés quant au succès du contenu explicitement émotionnel de cette « étrange pièce » :

« Dans le dernier volet sur Cléopâtre (…), tout ça devient plutôt pâteux » (J. Van Kessel sur le site public du TG Amsterdam, deux étoiles et demie)

« Je n’avais jamais vu Chris Nietvelt aussi forte qu’en Cléopâtre » (Steven Beersmans sur le site public de deSingel)

« Peut-être que le seul point négatif est que ce volet traite du drame amoureux intime. Les amants ont besoin de beaucoup de temps pour accepter leur déclin ». (Geert Sels dans De Standaard du 13 septembre 2007, Moord op de zetel naast je {Meurtre sur le fauteuil voisin})

« Mais même la dernière heure avec une Chris Nietvelt pathétique n’affecte en rien le tour de force que Van Hove réalise ici ». (Wouter Hillaert dans De Morgen du 21 juin 2007)