Bernard Debroux : INCENDIES de Wajdi Mouawad que tu as mis en scène récemment tourne autour de la question du testament, donc de la mort. Cette présence de la mort au théâtre se retrouve dans d’autres de tes mises en scène (Genet, Pasolini, Gabily). Ce n’est pas un thème qui t’est étranger…

Stanislas Nordey : Quand je dirigeais le théâtre Gérard Philipe, l’une des idées fortes était de travailler principalement avec des compagnies émergentes, inconnues du public par définition. Les spectateurs déterminaient souvent leur venue en référence aux titres des spectacles. C’était très édifiant : il y avait une attirance immédiate et incontestable pour les titres à consonance festive, joyeuse au détriment des titres plus « sombres ». LE MARIAGE DE FIGARO, LA NOCE, LES JOYEUSES COMMÈRES DE WINDSOR, L’ÉTÉ, par exemple, marchaient bien. En revanche pour LES QUATRE MORTS DE MARIE de Carole Fréchette, il y avait un écart tout à coup. Dans l’imaginaire collectif, en tout cas aujourd’hui, le théâtre est un divertissement ; donc, a priori, on peut se dire que le théâtre n’est pas forcément le lieu pour parler de la mort. Pourtant, si l’on scrute l’histoire du théâtre, toutes les fables fortes, tous les grands auteurs s’adossent contre des cadavres. L’histoire du théâtre, de L’ORESTIE d’Eschyle à LA MASTICATION DES MORTS de Patrick Kermann, ce sont des monceaux de cadavres. Quant à nous, acteurs et metteurs en scène, nous travaillons avec nos morts pour nourrir ces fables. Au théâtre, nous jonglons avec l’absence, la disparition, la mort. C’est notre lot quotidien.

B. D.: Tu penses donc que la référence au mort crée un point de rencontre entre l’imaginaire de l’acteur et celui du spectateur ?

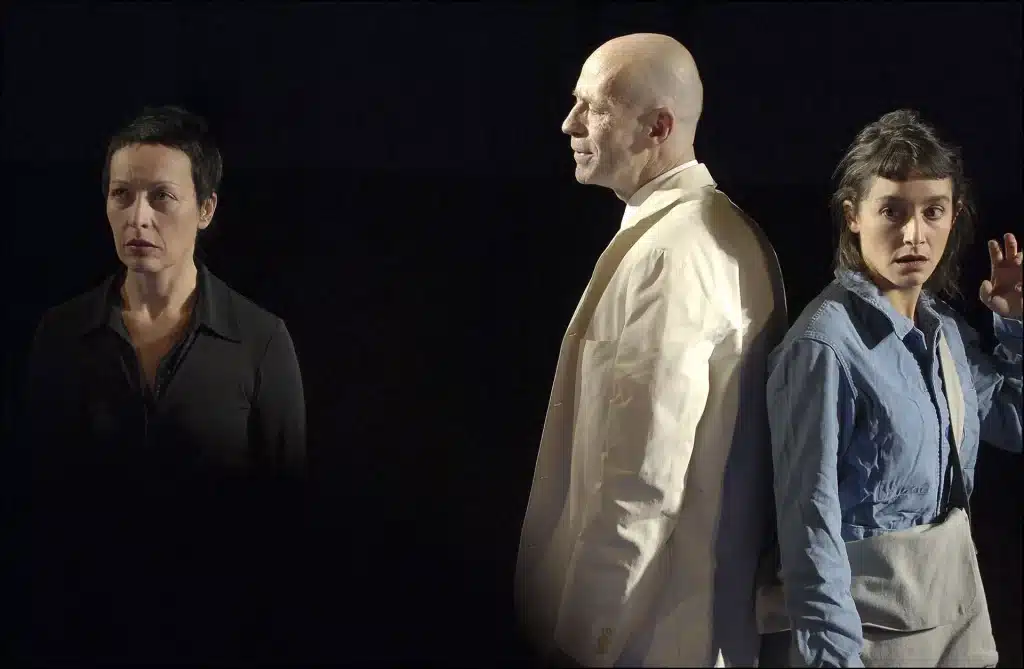

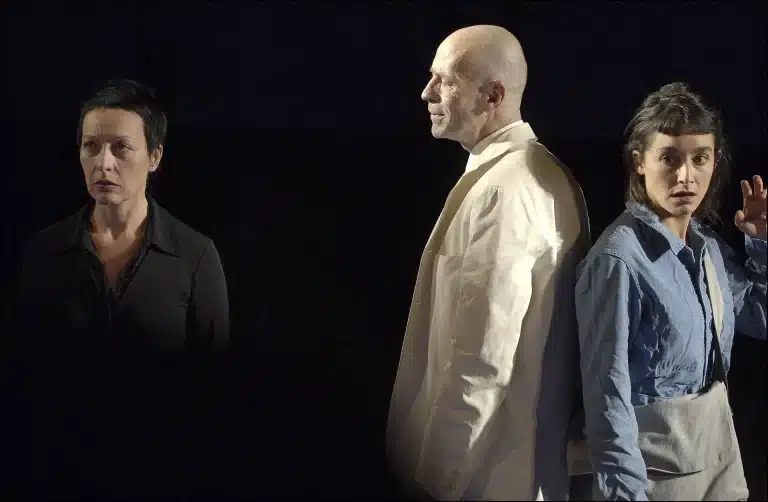

S. N.: Oui, comme on le retrouve dans le titre de ce très beau livre sur le travail de Klaus Michaël Gruber : IL FAUT QUE LE THÉÂTRE PASSE À TRAVERS LES LARMES… Je pense que j’ai monté certains textes comme il y a des fleurs qui poussent sur des tombes. Dans J’ÉTAIS DANS LA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE de Jean-Luc Lagarce, tout est articulé autour de ce jeune homme qui est en train de mourir à l’étage supérieur avec ces cinq femmes qui le veillent. La vie s’échappe lentement de ce jeune corps ; il y a comme une odeur de mort qui fonde tout le spectacle. PORCHERIE de Pasolini est une sorte de chronique d’une mort annoncée. Il y a dans cette pièce un moment très particulier, qui était difficile à mettre en scène : lorsque Julien, le personnage principal, tombe dans une espèce de catatonie ; il ne parle plus, il est comme mort, et la vie s’organise autour de ce presque-cadavre. Dans SPLENDID’S de Genet, le récit s’articule d’abord autour de la mort de l’Américaine que les bandits ont tuée, un cadavre qui va encore avoir des miasmes. Dans la deuxième partie de la pièce, on est en présence de ce jeune homme qui est en train de mourir, touché par une balle. Toute ma mise en scène s’articulait autour de ce linceul. VIOLENCES de Gabily est un diptyque. La première partie met en scène des personnages disparus qui reviennent à la vie pour parler, témoigner, livrer leurs secrets. La seconde partie donne la parole aux vivants. Gabily est un auteur qui a brouillé les frontières entre les vivants et les morts comme le fait d’une façon tout autre Mouawad. Ils ont en commun d’être tous deux très redevables aux grands aînés grecs Eschyle et Sophocle, ce qui explique peut-être cette consanguinité des vivants et des morts dans leurs regards.

B. D.: Comment arriver à faire jouer ces situations de mort par les acteurs ?

S. N.: Quand je travaille avec l’acteur, je cherche toujours le point où je vais pouvoir saisir son émotion, la faire surgir, puis la canaliser. En général, quand on l’atteint, on la trouve toujours au point de rencontre entre les vivants et les morts, c’est-à-dire au moment où le vivant contemple ses morts. J’ai souvent vérifié en répétitions que lorsque l’acteur arrive au moment où naît une compréhension profonde de la situation qu’il joue, c’est quand il se retrouve face à ses morts… Dans GÊNES 01 de Paravidino que j’ai monté avec les jeunes élèves de l’école du Théâtre National de Bretagne, tout le texte tourne autour de la mort de Carlo Giuliani (étudiant de vingt-trois ans tué durant les manifestations anti-G8 à Gênes en 2001). Le spectacle est construit à partir de la photo qui était parue un peu partout de Carlo Giuliani mort. C’était une vraie question de travail d’acteurs, puisque j’étais avec des jeunes gens de vingt ans, qui n’avaient pas été confrontés encore à la question de leur mort. Je cherchais donc tout le temps ce point de rencontre-là. Comme Carlo Giuliani ne leur disait rien, j’avais été rechercher le cas de Malik Oussekine (étudiant de vingt-deux ans mort en 1986 après avoir été molesté par la police lors d’une manifestation à Paris).

B. D.: Le travail de mise en scène passe donc pour toi par une incitation intense à ce que l’acteur investisse sa mémoire individuelle et collective ?

S. N.: Anatoli Vassiliev dit quelque part que l’on ne peut, à de rares exceptions près, devenir un grand acteur que quand on a soixante-dix ans, parce que tout d’un coup toutes ces couches de vie, et on pourrait ajouter de mort, de douleur, de souffrance, peuvent faire advenir une expression juste. C’est un point d’entrée très fort dans le secret des répétitions finalement. Quand on est metteur en scène, je défie quiconque de dire le contraire, on est obligé, de manière cynique parfois, de convoquer les morts des acteurs, pour essayer de leur faire comprendre que telle mort là, dans un coin de la mémoire, peut avoir une correspondance avec telle chose qui se trouve dans le parcours du personnage. Ce sont souvent des portes d’entrée. Et le metteur en scène pour expliquer à l’acteur, pour trouver les mots ou les images qui vont nourrir l’acteur ou l’actrice, est obligé de reconvoquer lui-même son propre vécu et donc ses propres morts. C’est troublant, intime, éprouvant parfois mais nécessaire.

B. D.: La représentation du mort au théâtre est souvent peu crédible…

S. N.: Ce qui me pose le plus problème, c’est la question des fantômes. Il m’est arrivé dans certains spectacles de devoir traiter la question des revenants, des spectres et j’ai toujours eu un peu de mal, peut-être parce que je ne crois pas à la résurrection… Cela m’a même empêché de mettre en scène certains textes. HAMLET, par exemple, est vraiment un texte que je vénère, j’ai été à deux doigts de le monter et j’ai toujours buté sur la question du spectre. Quelle crédibilité donner à cette « représentation », comment me le raconter et le raconter aux acteurs, quelle traduction lui donner ? On peut bien sûr trouver des trucs, mais j’ai quand même besoin d’y croire ! Dans un des premiers textes que j’ai mis en scène, BÊTE DE STYLE de Pasolini, il y a le spectre de la mère, qui revient. Je ne l’avais pas du tout traité scéniquement. Si j’avais à représenter un spectre, je ne le représenterais pas, justement. Le fait de dire qu’il est mort suffit amplement. C’est l’artifice qui me gêne, le côté « film de fantômes » qui décrédibilise tout. Puisqu’on vit avec nos morts quotidiennement, ils sont bien présents, et ne sont pas des espèces d’entités aqueuses, gazeuses. Par contre la question beaucoup plus physique de la mort m’intéresse, la question de la veille aussi, même si je ne l’ai pas traitée au théâtre. Dans ma mise en scène de PELLÉAS ET MÉLISANDE à l’opéra, le moment que je préférais c’était le dernier acte, lorsque la vie s’échappe de Mélisande.

B. D.: À côté de la convocation du mort par les acteurs, il y a aussi celle de sa représentation, non pas comme dans INCENDIES où, dans le texte même, les morts sont traités comme des vivants, mais quand ils doivent être représentés comme morts. Comment le metteur en scène peut-il résoudre cette difficulté ?

S. N.: Quant à la représentation du mort lui-même ou bien du passage de la vie à la mort sur une scène, il me semble que nous sommes très pollués par toute une imagerie liée à la mort, à la représentation du deuil. Il est difficile de s’extraire de cela, c’est un combat permanent. Quand je suis face à l’instant de mettre en scène l’un de ces moments, je commence par me refuser beaucoup de choses, je me dis « non ça je ne peux pas, je ne veux pas le faire…» C’est donc très passionnant. Je me souviens que dans SPLENDID’s de Genet, j’avais trouvé un mouvement de plateau qui me plaisait beaucoup parce que la mort gagnait du terrain à la vue du spectateur. Il y avait un travail sur la durée et sur la vie qui se retire lentement d’un corps, toute la scénographie était articulée autour d’un homme allongé sur un linceul qui perdait son sang pendant tout le second acte. Il y avait là un rapport à la fois réaliste et poétique qui me semblait avoir un sens.

Je me souviens aussi d’une volée de bois vert de la critique d’opéra londonienne lors de ma création à Covent Garden de PELLÉAS ET MÉLISANDE : en effet, pour le dernier acte, acte d’agonie, je me refusais, comme la tradition le veut, à mettre Mélisande allongée dans un lit. Je l’avais simplement assise sur une chaise et, à l’instant ultime elle levait sa main, les yeux ouverts et elle la passait lentement devant ses yeux de haut en bas, et l’on découvrait alors ses yeux fermés. Le signe était suffisant : elle était morte, la vie s’était retirée d’elle. Un simple passage de vie à trépas. La critique disait que c’était honteux, que l’on ne pouvait pas brader ainsi ce climax dans l’opéra… Il me semble pourtant que le passage de la vie à la mort est tellement fin qu’il est intéressant de travailler sur l’anti-spectaculaire, aller parfois contre l’événement de la mort.

B. D.: Maeterlinck nous amène tout naturellement au travail de Claude Régy : comment te situes-tu par rapport à ce que l’on pourrait appeler chez lui l’esthétique du ralentissement qui serait propice à ce que l’acteur cherche « une voix venue d’ailleurs » ? Tu me sembles fort éloigné de cette démarche. Quand on voit ta mise en scène d’UNTER EINS de Falk Richter c’est plutôt la profération des acteurs face au public.

S. N.: Je suis dans le ravissement de Régy, même si son univers est assez loin du mien. C’est un univers qui m’inquiète, qui m’emmerde dans le bon sens du terme, qui m’énerve mais j’aime bien être énervé. C’est-à-dire une démarche qui est déclinée à l’extrême, un ressassement, une obsession de rythme, de musicalité. Il y a aussi cette recherche de la disparition ou faut-il plutôt dire de l’apparition ? Comment petit à petit travailler à faire disparaître les visages des comédiens, à n’en faire que des voix, des corps en silhouette. Et ceci pour faire apparaître autre chose de plus fondamental. Pour faire entendre autre chose. Quelque chose de vrai ? Quelque chose qui échappe à l’artifice du théâtre et qui cependant ne soit pas réaliste. Quel grand écart à effectuer ! Un travail d’orfèvre sans conteste. Si je pense à des spectacles comme LA MORT DE TINTAGILES ou MELANCHOLIA c’est ce qui me frappe avant tout. J’aime dans son travail la façon dont il permet au temps de la représentation de se dilater. Cela autorise le spectateur à s’enfuir, à vagabonder. Je suis reconnaissant, lorsqu’au théâtre le metteur en scène me permet en tant que spectateur de partir ailleurs pour mieux revenir dans la représentation.

B. D.: Théâtre du ralentissement chez Régy et chez toi, théâtre de l’urgence ?