Expérience ultime de l’inconnu et de l’altérité, la mort est corrélée à toutes les interrogations d’ordre éthique et ontologique. Impensable, infigurable, la mort est constamment réinterrogée, et chacune des catastrophes de l’Histoire s’accompagne de remises en question et de renouvellements esthétiques. Ainsi, les propos d’Adorno selon lesquels « après Auschwitz, c’est un acte de barbarie que d’écrire un poème »1 ont eu une résonance particulière : la monstruosité et la gravité des temps ont progressivement engendré un bannissement du rire et du beau.

La littérature ou le théâtre doivent désormais témoigner des atrocités passées. Dans le Dom Juan monté à l’Athénée par Daniel Mesguich (2004), par exemple, les fils de l’Histoire se tissent avec la scène 3 de l’acte IV où intervient Monsieur Dimanche : la lueur des flambeaux et les sifflets de trains rappellent la Shoah. Le metteur en scène justifie ses choix en soulignant que le nom même du personnage, son refus de partager toute nourriture avec le héros ainsi que sa qualité d’usurier lui permettent – que telle ait été, ou non, « l’intention » de Molière – de faire de Monsieur Dimanche un Juif.

La mort occupe une place de premier plan dans les travaux des philosophes « post-modernes », à l’instar de Jacques Derrida ou de Maurice Blanchot, avec lesquels dialogue Daniel Mesguich. Son travail, qui s’inscrit dans la lignée de celui d’Antoine Vitez, lui a permis de s’interroger à de multiples reprises sur la représentation de la mort, et sur l’invisible masqué par le visible. Derrida définit ainsi le spectre : « On ne sait pas si c’est vivant ou si c’est mort – ou voilà, là-bas, une chose innommable ou presque : quelque chose, encore quelque chose et quelqu’un, quiconque ou quelconque […] »2. Son statut, entre vie et mort, ici et ailleurs, est indécidable.

La représentation des spectres : donner une forme à l’informe

Daniel Mesguich a monté Hamlet à trois reprises et selon deux traductions différentes, chacune proposée par Michel Vittoz. Dans sa dernière mise en scène, présentée à La Métaphore de Lille en 1997, l’accent est mis sur le paradoxe temporel engendré par l’apparition du spectre. Le dispositif scénique permet la coexistence de deux mondes, celui des morts et celui des vivants, tous deux séparés par une frontière extrêmement mince, mais théoriquement infranchissable. Lorsque le fantôme fait son apparition, la scène se fissure et le tonnerre s’accompagne d’éclairs lumineux. Une fausse vitre3, qui fait écran et miroir, surgit de son centre. Elle représente métaphoriquement la mort, puisque, comme le souligne Michel Foucault, « mourir ne se localise jamais dans l’épaisseur d’aucun moment, mais de sa pointe mobile partage infiniment le plus bref instant ; mourir est plus petit encore que le moment de le penser ; et, de part et d’autre de cette fente sans épaisseur, mourir indéfiniment se répète »4.

De la même façon, dans L’Instant de ma mort, Maurice Blanchot fait dire à son personnage : « comme si la mort de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. Je suis vivant. Non, tu es mort. »5 Le passage entre le monde et le néant ou l’au-delà est donc fulgurant, ce dont témoigne également Jacques Derrida, dialoguant avec Blanchot : « je suis du je suis mort […] est à la fois présent et partie du passé composé »6. La frontière entre la vie et la mort, étanche et poreuse, sera l’un des éléments principaux de la mise en scène, et le cimetière sera placé à l’endroit exact d’où la vitre a surgi.

Dans l’intrigue shakespearienne, lorsque Horatio interpelle le spectre, ce dernier disparaît. Ici cependant, la scène précédente est rejouée de façon identique, représentée de l’autre côté de la vitre, espace qui symbolise le passé. Il en résulte une mise en abyme : Horatio, Bernardo et Marcellus assistent à la seconde représentation de cette première scène, jouée, semble-t-il, par leurs doubles, car les costumes et les intonations sont en tout point semblables. Ils sont assis sur des bancs recouverts de velours rouge, installés sur les bords de la scène. Les spectateurs peuvent ainsi voir les protagonistes regarder la scène, comme s’ils étaient eux aussi au théâtre.

La rupture de la mimésis, qui fait place à l’artifice, met en évidence le fait que le théâtre est le lieu où peuvent se produire les choses les plus paradoxales, où apparaît ce qui, théoriquement, ne peut être vu. De plus, le surgissement des doubles derrière la vitre-miroir crée une impression d’étrangeté perceptible à travers la réaction des trois personnages qui tentent d’instaurer un dialogue avec leurs ombres. Leurs questions restent cependant sans réponse. De cette façon, des différences et des décalages sont introduits entre la scène initiale et sa répétition : nous assistons à un impossible dialogue des temps où le passé reste immuable même s’il est imbriqué dans le présent. L’étanchéité de la frontière est cependant mise en question, car les spectres pourront la traverser, comme le précise Mesguich dans le programme de la pièce : « Entre le temps et lui-même, il y a une différence infinie. Et imperceptible, sans dimension. Rien. Presque. Un rub. Comment s’étonner après cela que tous les spectres s’y immiscent à loisir, et pourrissent, tels des rats, les royaumes. »

L’apparition du spectre est liée au mystère, ce que montre la formulation retenue par le traducteur, « Qui est là ? », faisant porter l’interrogation sur l’essence même du fantôme. Celui-ci ne prend la parole que devant son fils, avec qui il peut évoquer les circonstances de sa mort. Comme le souligne Derrida, « de ma mort, je suis le seul à pouvoir témoigner — à condition d’y survivre »7. Il y a cependant urgence, car la position du spectre, entre deux mondes, est intenable : il est toujours en partance, comme le suggèrent les indications scéniques. Hamlet père et fils sont les seuls à traverser la frontière. Les deux acteurs, doubles l’un de l’autre comme l’indique le choix des costumes (le spectre, en effet, n’a pas d’armure, contrairement à l’indication donnée dans le texte de Shakespeare), peuvent passer, chacun à leur tour, de l’autre côté de la séparation, plongeant alternativement le père dans le monde des vivants et le fils dans celui des morts. Chaque franchissement est accompagné d’un bruit de tonnerre, et les deux personnages finissent enlacés, de part et d’autre de la vitre. Chacun est le reflet de l’autre, ce qui est renforcé par le fait que leurs noms sont identiques et qu’une même réplique peut être prononcée tantôt par l’un, tantôt par l’autre, parfois même de façon simultanée.

La mise en scène, qui insiste sur la schize du sujet, est basée sur un renversement des polarités et une réconciliation des contraires : « Quant au père, pitoyable fantôme impitoyable, il prend la place de toute la vie dans le Fils, il est la loi, la loi qui se défend et qui se venge, et même morte, s’inflige. »8 Hélène Cixous ajoute, mettant en avant la puissance de la parole du défunt : « Le jeune homme si vif, le voici qui devient la mémoire, le livre du Mort. Le voici qui doit s’embaumer vivant, devenir monument. »9 Chacun de ces personnages tournoyant entre la vie et la mort, leur communication est possible. Les deux mondes se hantent l’un l’autre, et la position d’Hamlet, en instance de mort, est tout aussi intenable que celle de son père.

Alors que la première scène dans laquelle le spectre apparaît instaure un parallèle entre présent et passé, nous remarquons plutôt, lors de sa deuxième entrée en scène, une fusion de ces deux temps. Hamlet s’exclame : « The time is out of joint », formulation difficile à traduire, comme l’a montré Jacques Derrida : « The time is out of joint : le temps est désarticulé, démis, déboîté, disloqué, le temps est détraqué, traqué et détraqué, dérangé, à la fois déréglé et fou. Le temps est hors de ses gonds, le temps est déporté, hors de lui-même, désajusté. Dit Hamlet. »10 Mesguich, s’inspirant de cette citation, choisit de procéder par accumulation et tous les termes possibles sont déclinés. Hamlet conclut par une formule qui fait parfaitement ressortir le paradoxe : « le temps est anachronique. »

Le metteur en scène fait donc du spectre un double de Hamlet. Ce procédé sera fortement atténué, mais encore perceptible, dans le Dom Juan monté à l’Athénée en 2004. À la fin de l’acte IV, Mesguich choisit de rendre perceptible la présence du Commandeur non par un homme ou une statue, mais par une absence, par du vide. Dès que sa présence est manifeste, le verre de vin que le héros venait de servir se renverse, comme par enchantement ; lorsque le mort répond à Dom Juan, prêt à partir avec son flambeau, qu’« on n’a pas besoin de lumière, quand on est conduit par le Ciel », un bruit de pas se fait entendre, et toutes les bougies s’éteignent les unes après les autres, plongeant les personnages dans une semi-obscurité. Le jeu entre l’audible et l’invisible semble effrayer le protagoniste qui finit par s’agenouiller.

De plus, la voix du Commandeur est en réalité celle de Dom Juan (c’est-à-dire celle de Mesguich). Il s’instaure un dialogue à deux voix identiques, celle du mort ayant été enregistrée auparavant et ne correspondant donc pas avec le mouvement des lèvres : Dom Juan s’entretient ainsi, en apparence, avec un autre lui-même. Le sujet est pluriel, diffracté, et c’est bien lui-même qui se perd, à travers le personnage du Commandeur avec qui il se confond.

Dans l’avant-dernière scène de l’acte V, un spectre, dont le but est d’empêcher Dom Juan de persévérer dans sa conduite, apparaît sous la forme d’une femme voilée : chez Mesguich, il entre en scène sous les traits d’Elvire et la première phrase (« Dom Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du Ciel ; et s’il ne se repent ici, sa perte est résolue »), enregistrée, est reprise plusieurs fois, créant ainsi un écho et produisant de l’étrangeté. Dès son apparition, nous ne sommes plus tout à fait dans le monde des humains. Cependant, Dom Juan ne se laisse pas duper par ce qu’il pense n’être qu’une apparence : il parvient à saisir le spectre, mais quand il relève la cape qui le protégeait, il ne reste rien, plus aucune forme11, seulement du vide. Le spectre prend ainsi la forme d’une hallucination. Dans la dernière scène enfin, la statue du Commandeur est matérialisée par une flamme qui dévore le libertin.

Le théâtre et ses fantômes

Concentrons-nous maintenant sur quelques exemples où les spectres, absents de la fable, ont été ajoutés par Mesguich. Dans sa seconde mise en scène d’Andromaque (Comédie-Française, 1999), Pyrrhus et Hermione, une fois morts, réapparaissent sur la scène lorsque Oreste prononce sa longue tirade, à la scène 5 de l’acte V :

ORESTE :

[…]

Où sont ces deux amants ? Pour couronner ma joie,

Dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie ;

L’un et l’autre en mourant je les veux regarder :

Réunissons trois cœurs qui n’ont pu s’accorder…

Mais quelle épaisse nuit tout à coup m’environne ?

De quel côté sortir ? D’où vient que je frissonne ?

Quelle horreur me saisit ! Grâce au ciel j’entrevois…

Dieux ! quels ruisseaux de sang coulent autour de moi ! […]

Quoi ? Pyrrhus, je te rencontre encore ? Trouverai-je partout un rival que j’abhorre ?

Percé de tant de coups, comment t’es-tu sauvé ?

Tiens, tiens, voilà le coup que je t’ai réservé.

Mais que vois-je ? À mes yeux Hermione l’embrasse !

Elle vient l’arracher au coup qui le menace ? […]

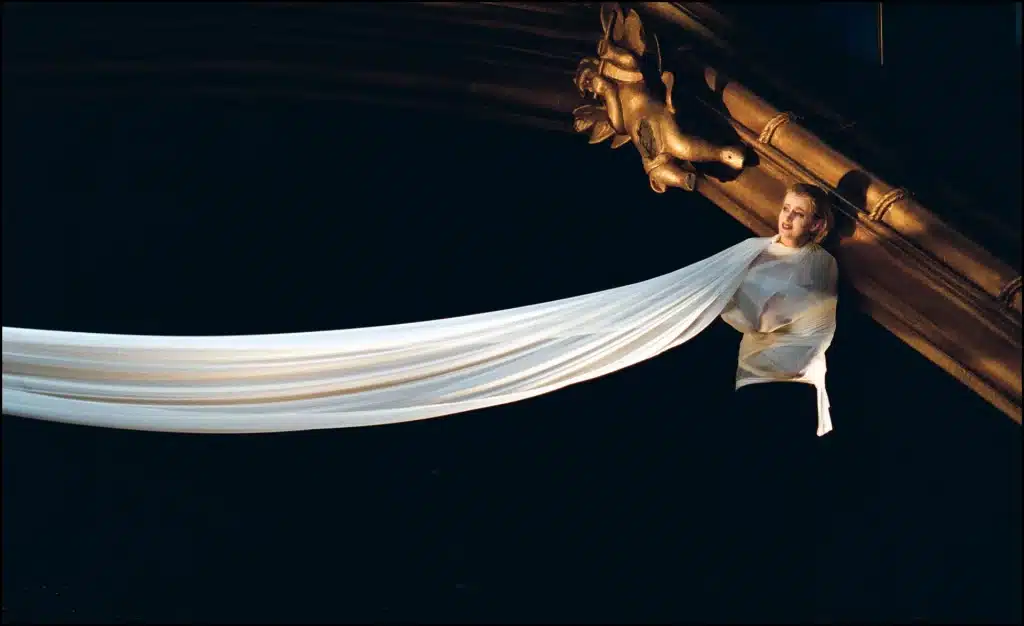

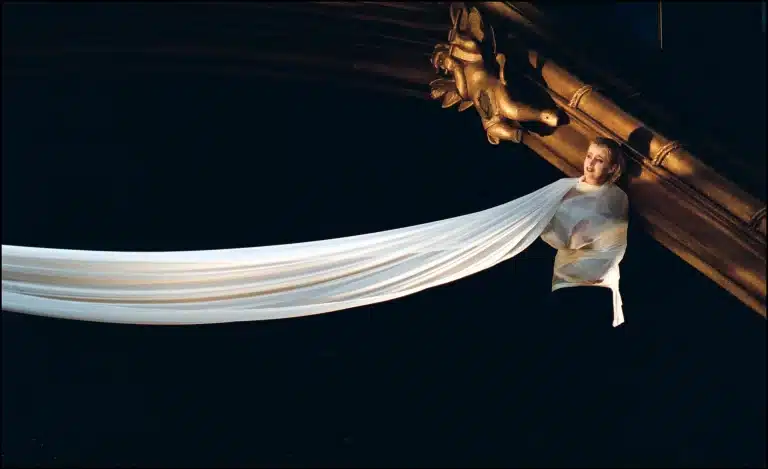

Le décor de la pièce est constitué de cadres de théâtre renversés sur lesquels apparaissent, en surplomb, Hermione et Pyrrhus, au moment où Oreste s’interroge (« Où sont ces deux amants ? ») : ils se tiennent debout, le regardant, dans une posture de recueillement, alors que le prince fait face au public et qu’une musique douce se fait entendre.

La présence de ces personnages peut être rapprochée des propos du metteur en scène dans L’Éternel Éphémère :

…Antoine Vitez m’a dit un jour que j’avais l’amour de la totalité, que je voulais tout mettre dans un texte ; cela m’avait troublé. Je pense aujourd’hui que c’est vrai, mais que c’est faux aussi : mettre tout (vouloir tout mettre) dans le texte serait, en creux, montrer (vouloir montrer) que tout n’y était pas déjà, qu’il “en manquait”. Si tout y était, on n’aurait pas à l’y mettre : le désir de tout mettre dans l’œuvre, s’il est vrai que je l’ai, montre avant tout la faillite, le ratage du tout de l’œuvre…12