Sous ce titre, il s’agit d’interroger une certaine vision de l’art du théâtre qui traverse le siècle : la scène conçue comme espace du dialogue avec les morts, comme espace susceptible d’accueillir les fantômes, d’accepter le défi de leur incarnation dans le visible de la scène. Pour tous ceux qui se réclament de cette vision, au cœur de ce défi, quelque chose se joue qui a à voir avec l’essence du théâtre, quelque chose qui concerne tout à la fois le statut de la réalité sur la scène et le statut de l’acteur. C’est toute une définition de la réalité scénique comme entre-deux du visible et de l’invisible, du matériel et de l’immatériel, de l’animé et de l’inanimé qui se trouve mise en jeu. Et une définition de l’acteur comme entre-deux du corps vivant et de l’ombre, du corps de chair et de la statue – un acteur qui travaille dans la tension entre incarnation et désincarnation. Ainsi s’instaure sur la scène, dans l’ambivalence de la présence et de l’absence, de l’ici et de l’ailleurs, un étrange dialogue avec les morts et s’inscrit, au cœur de son espace, l’indécidable d’une réalité frontière.

J’ai choisi d’évoquer quatre figures de la mise en scène du XXᵉ siècle – Antoine Vitez, Claude Régy, Tadeusz Kantor et Jean Genet –, mais avant d’aborder leur démarche, il me semble indispensable de souligner quelques mots de deux discours fondateurs, celui de Maeterlinck et celui de Craig, qui, à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ, ont véritablement ouvert ce chemin où nos hommes de théâtre se sont engagés. Leur héritage est d’ailleurs très explicitement revendiqué, surtout chez Régy et Kantor.

Gordon Craig, dans un texte de 1910, « Des spectres dans les tragédies de Shakespeare »1, voyait dans les fantômes shakespeariens une clef pour toucher à ce qu’il considérait comme l’essence du théâtre. À travers la présence de ces morts qui reviennent, selon lui, une obligation est faite au metteur en scène, celle de devoir affronter la matérialisation de l’invisible dans le visible de la scène. Or, par le biais de cette « injonction » (c’est le terme qu’il emploie), se trouve en quelque sorte rappelé l’enjeu véritable de toute représentation théâtrale : être capable d’« accueillir la révélation de l’invisible », de donner accès à une réalité au-delà du visible. En effet, « le seul fait de leur présence interdit toute figure réaliste », dit Craig. Ainsi, en imposant à la scène l’épreuve du fantôme, la dramaturgie shakespearienne offre un instrument privilégié pour barrer la route à la tentation réaliste d’un théâtre enfermé dans les limites de la mimésis du seul visible.

Craig, en cela, rejoint pleinement les aspirations de Maeterlinck pour qui le théâtre, comme la poésie, se devait d’ouvrir la perception à un au-delà de la réalité visible. « Tenir grandes ouvertes les routes de ce que l’on voit à ce que l’on ne voit pas »2, telle est la définition que Maeterlinck donne de la poésie. De même, au théâtre, ce qui importe, c’est qu’« on y ait foi en d’énormes puissances invisibles et fatales »3.

Dans la dramaturgie de Maeterlinck, assurément, il n’y a pas de morts qui reviennent dialoguer avec les vivants. Pourtant, dans l’univers de ses pièces, « le monde ne finit pas aux portes des maisons » (Intérieur). Derrière la porte, au-delà du seuil de la maison humaine, un invisible sans visage. La porte de la maison humaine n’est en effet qu’un seuil fragile aux frontières d’une altérité terrible : l’altérité d’une mort sans visage, d’un spectral sans fantômes. L’invasion de la maison humaine par ce spectral sans corps et sans nom brouille la frontière entre les morts et les vivants. Tous les personnages deviennent des sortes de revenants, de morts-vivants, dans un espace toujours habité par un invisible qui est de l’ordre de la mort.

Ouvrir à la révélation de cet invisible – si tel est l’enjeu du théâtre, Maeterlinck et Craig, là encore, se rejoignent – cela implique une véritable révision de l’usage des moyens de cet art. Manifestation d’une réalité qui n’est pas de l’ordre de la vie, mais qui nous conduit au bord de la mort, comment le théâtre pourrait-il se satisfaire du corps de chair et de nerfs de l’acteur réaliste ? C’est un acteur capable de se laisser habiter, traversé par le jeu des forces invisibles, qu’il s’agit de construire.

Maeterlinck, le premier (dès 1890), dans des textes comme Menus propos ou Un Théâtre d’androïdes, affirme une orientation : la nécessité de dépasser la quotidienneté du corps vivant. S’interrogeant sur les solutions possibles, il se demande, dans la perspective d’un théâtre à venir : « L’être humain sera-t-il remplacé par une ombre ? Je ne sais, mais l’absence de l’homme me semble indispensable. »4 Il envisagera l’utilisation de la marionnette, du mannequin, de la figure de cire. En effet, la clé pour Maeterlinck se trouve dans l’impression de mystère, dans le trouble éprouvé devant un être dont on ne sait s’il est vivant ou mort, animé ou inanimé. « Il semble que toute créature qui a l’apparence de la vie sans avoir la vie fait appel à des puissances extraordinaires ; et il n’est pas dit que ces puissances ne soient pas exactement les mêmes que celles auxquelles le poète fait appel. »5 Dès lors, le théâtre devient l’espace par excellence d’une création poétique dont le noyau est un travail formel dans l’entre-deux de la vie et de la mort. Au centre de ce travail s’inscrit la fascination pour le mannequin, véritable acteur-effigie, face auquel, selon Maeterlinck, nous avons le sentiment que « ce sont des morts qui semblent nous parler, par conséquent, d’augustes voix »6.

Assurément, on peut percevoir tout un jeu d’échos entre ces formules de Maeterlinck et « la beauté de mort » dont s’auréole la surmarionnette de Craig, cette « beauté de mort » associée à l’immobilité hiératique des anciennes statues sacrées. Ce n’est pas au mannequin, en effet, mais à la statuaire que Craig se réfère pour dépasser l’imperfection du corps vivant de l’acteur réaliste. Tout se passe comme si le recours à l’inanimé des antiques idoles pouvait seul sauver le théâtre de la tentation du réalisme. C’est l’image d’une matière inanimée capable de s’animer sous l’action d’une force qui déborde l’humain, d’une puissance invisible renvoyant à un ailleurs qui est de l’ordre de la mort que Craig convoque. Dans cet inanimé qu’une présence mystérieuse anime, Craig, tout comme Maeterlinck, perçoit quelque chose de beaucoup plus fort que dans le corps vivant qu’un mouvement naturel fait bouger.

Dès lors, seul un acteur qui vise la dénaturalisation, qui se donne pour horizon le modèle de la surmarionnette, c’est-à-dire qui travaille dans l’entre-deux de l’animé et de l’inanimé, de la vie et de la mort, seul cet acteur peut ouvrir l’espace du théâtre à un au-delà de la vie telle que l’exaltent les réalistes, peut permettre d’en dépasser, d’en traverser les frontières. Lui seul peut affronter l’épreuve du fantôme par cette oscillation entre incarnation et désincarnation qui s’inscrit désormais au cœur du projet de l’acteur.

Ce projet, beaucoup plus tard, Antoine Vitez en revendiquera l’héritage. C’est au début des années 1980, au moment de la mise en scène d’Hamlet (placée, en particulier à travers le décor de Yannis Kokkos, sous le signe de la référence à Craig) que Vitez choisit d’expliciter avec force l’importance du dialogue avec les morts au théâtre. Alors directeur du Théâtre de Chaillot, il fait introduire dans le journal du théâtre un dossier sur la question de l’irreprésentable. Il y avance des propos qui nous conduisent au cœur de notre sujet :

« Le théâtre, dit-il, permet vraiment aux morts d’intervenir parmi nous et de dialoguer avec nous à condition qu’il les incarne. » En effet, poursuit-il, le théâtre « s’il a peur de l’incarnation, il ne fait pas véritablement son travail ; c’est le rôle même du théâtre que de rendre vivants les morts couchés sous la terre 7. La souveraineté du théâtre, c’est précisément de pouvoir représenter l’irreprésentable, c’est-à-dire incarner le fantôme. »8 Et, pour Vitez comme pour Craig, c’est encore le spectre shakespearien qui se trouve à la source d’une réflexion sur l’essence du travail de la représentation au théâtre. Il avoue d’ailleurs : « Le fantôme d’Hamlet est à l’origine de toutes mes réflexions sur ce type de représentation, bien avant que je songe à monter Faust et Hamlet. » Le travail de la représentation, en effet, s’organise tout entier autour de « ce mouvement pendulaire qui conduit tantôt à incarner les images théâtrales, tantôt à les désincarner ». Là est la leçon à tirer de l’épreuve du fantôme. C’est en l’affrontant que le metteur en scène se trouve au cœur du défi. Car, pour Vitez comme pour Craig, incarner le mort qui revient constitue le défi majeur que doit relever le metteur en scène. « Défions les augures », proclame Vitez, reprenant en charge l’expression d’Hamlet lui-même. Et, en effet, au centre du défi du metteur en scène, comme au centre du défi du personnage, s’inscrit précisément la rencontre avec le fantôme, l’épreuve de l’invisible.

Pour « incarner » le spectre dans sa mise en scène d’Hamlet, Vitez avait cherché à résoudre la tension entre incarnation et désincarnation par un mouvement ralenti qui situait le corps de l’acteur dans une sorte d’entre-deux : entre pesanteur et apesanteur. Et sans doute la tentative vitézienne n’était-elle pas si loin de la quête d’un autre metteur en scène encore plus profondément préoccupé par ces jeux de l’incarné et du désincarné, à savoir Claude Régy.

La démarche de Régy se développe, selon ses propres termes, « loin de l’agitation du réalisme ». On connaît l’importance pour lui du ralenti et du silence : « Je recherche une sorte de ralentissement, d’équilibre statique. »9 Cette quête est indissociable de sa volonté de fournir aux acteurs les moyens « d’aller au-delà ». En effet, pour Régy, ce que doivent figurer les acteurs, c’est « une autre vie ». Et cet au-delà, cette autre vie, ont à voir avec la mort, avec le monde des morts. La mort étant, avec la folie, aux yeux de Régy, une des manières de franchir nos limites.

Lorsqu’il développe l’importance du « statique », il le fait en liaison avec le travail de l’acteur sur la « passivité », comme capacité à se laisser traverser par des forces. Ce qui implique pour l’acteur une situation bien spécifique : l’accès à un entre-deux entre la veille et le sommeil ou, plus encore, précise Régy, entre la vie et la mort. Sur ce plan, la référence à l’œuvre de Maeterlinck est centrale pour Régy (deux de ses plus grandes mises en scène ont été Intérieur en 1985 et La Mort de Tintagiles en 1997). Dans Intérieur, la mort est le sujet de la pièce, ou plutôt la vie regardée du côté de la mort ; mais ce qui a intéressé plus que tout Régy, c’est le fait que les personnages sont à la fois dans l’ignorance et dans la conscience de la mort. Ils habitent en quelque sorte un entre-deux de la vie et de la mort, ou, si l’on préfère, l’espace indécidable d’une vie et d’une mort mêlées. « Ils vivaient cette dualité », dit Régy, qui ajoute : « cette dualité, c’est un climat que je recherche depuis très longtemps, depuis toujours en fait ».

En accord avec ce climat, Régy rejette la voix naturelle et cherche pour l’acteur une voix « qui vient d’ailleurs ». Il ne saurait pas non plus se satisfaire d’un acteur incarnant un personnage ici et maintenant dans un décor. « L’acteur ne doit pas incarner un personnage dans un décor, au contraire il doit trouver la dimension où il n’est pas ce personnage. Il doit à la fois être et ne pas être. » Autre façon d’exprimer ce mouvement pendulaire entre incarnation et désincarnation évoqué par Vitez.

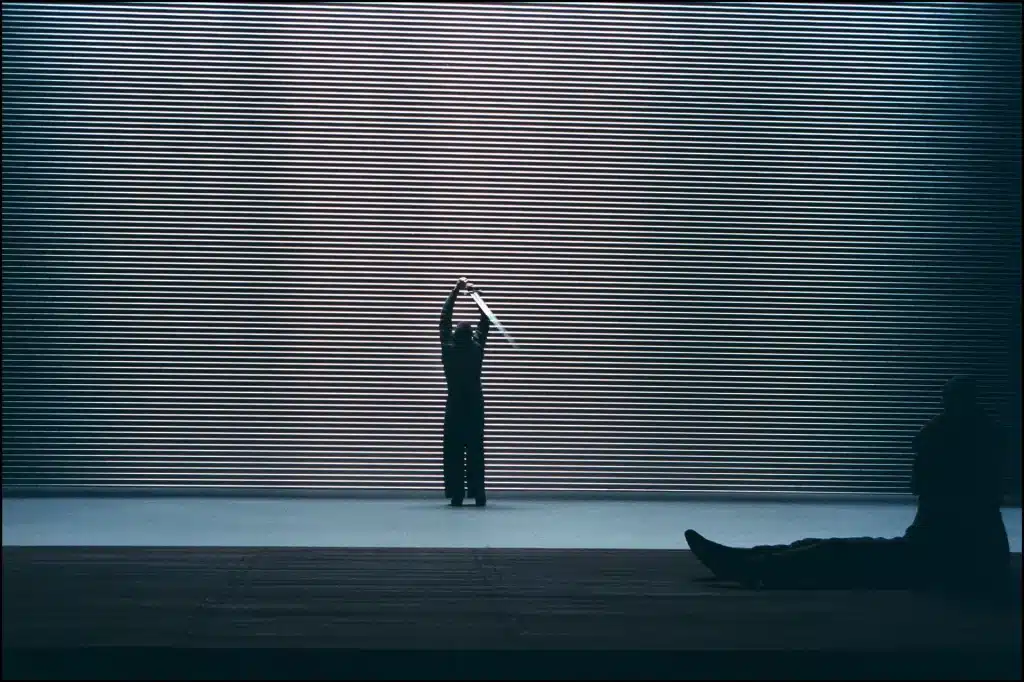

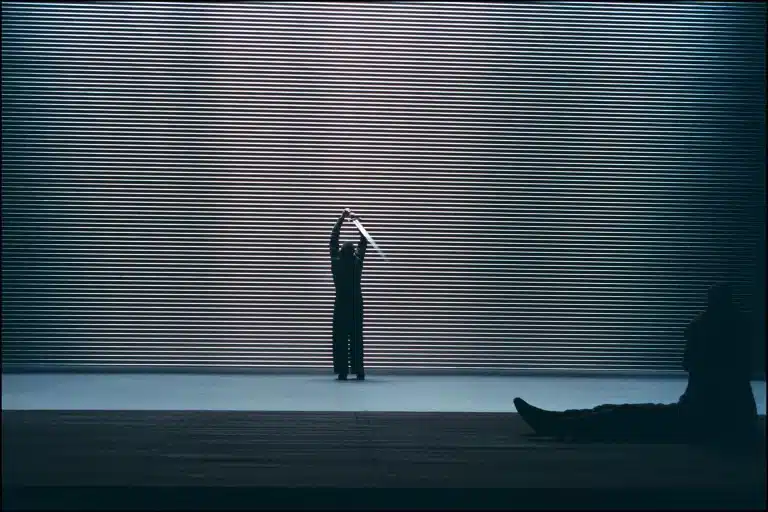

Sans doute la mise en scène de La Mort de Tintagiles a‑t-elle été une des réalisations exemplaires du projet de Régy – et, en même temps, une des plus belles illustrations de l’héritage de Maeterlinck, de la fidélité à l’esprit de sa vision du théâtre. Une parole dictée d’ailleurs, c’est bien ce que l’on percevait en écoutant la voix de la comédienne Valérie Dréville, qui jouait Ygraine. Et le spectacle tout entier était chargé de cette force de mystère, de ce pouvoir d’inquiétante étrangeté qui émanait de ces acteurs que nous percevions tout à la fois comme des ombres et comme d’antiques statues, ces acteurs auxquels une lumière mêlée de ténèbres enlevait leur évidence de corps vivants. Peut-être était-ce là une des mises en scène de Régy à laquelle s’appliquerait le mieux cette si belle formule proposée par lui à propos de la pièce de Handke Par les villages ; évoquant la deuxième partie de la pièce, qui se déroule devant le mur d’un cimetière, Régy écrit : « À chaque passage du seuil, on croyait entendre s’échanger la respiration des morts et des vivants. » C’est cet échange que nous entendions, magnifiquement, pendant la représentation de La Mort de Tintagiles, ne sachant si nous étions ici ou “de l’autre côté”, dans le monde des vivants ou au royaume des ombres.

Avec des moyens différents, une expérience comparable nous a été offerte par le théâtre de Kantor. Théâtre de l’échange entre les morts et les vivants, tel fut aussi celui de Kantor. Comme Craig, comme Maeterlinck, il fut constamment à la recherche d’un théâtre “de l’autre côté”, capable de créer le passage, ce qu’il appelle “le gué” entre le monde des morts et le monde des vivants.

« Le théâtre — je le prétends toujours — est l’endroit

qui dévoile comme quelques

gués secrets à travers les fleuves,

les traces,

les passages de l’autre côté

de notre vie. »10