S’il n’y avait, dans Le Capital même, un Marx enjoué et ironique, on pourrait s’attrister quelque peu de sa description célèbre de la Robinsonade ; en somme, Robinson n’est pas seul, n’est jamais seul, puisqu’il y a le travail : « Modeste, comme il l’est naturellement, il n’en a pas moins divers besoins à satisfaire, et il lui faut exécuter des travaux utiles de genre différent, fabriquer des meubles, par exemple, se faire des outils, apprivoiser des animaux, pêcher, chasser, etc. Malgré la variété de ses fonctions productives, il sait qu’elles ne sont que les formes diverses par lesquelles s’affirme le même Robinson, c’est-à-dire tout simplement des modes divers de travail humain… »

La Robinsonade s’assimile donc, à son origine et le long de son trajet (L’Ile Mystérieuse, L’Ecole des Robinson, etc.) au travail primitif, qui assure à l’homme blanc — accidentellement ou miraculeusement isolé — une maîtrise absolue sur la nature, prémonition d’une maîtrise future sur tout qui, non-blanc, se risquera à aborder sur l’île à son tour. Ce Robinson préoccupé, travailleur, écrivain, c’est le Robinson de la tristesse et de la névrose. C’est lé Robinson qui s’acharne à implanter sur son désert une Angleterre plus vraie que vraie. Il ne sait donc pas qu’il (se) tue.

La première subversion de Tournier, dans Vendredi, symbolisée précisément par une explosion dévastatrice due à l’imprudence du jeune sauvage, est de renverser, en cours de route, cette perspective : Robinson a eu le temps de coloniser l’île, d’instaurer un code, d’écrire son log-book et de tenter de domestiquer le jeune Araucan — il a aussi eu le temps de découvrir en Speranza, son île, une épouse féconde. Surgit alors Vendredi, capable, lui, de faire voler et chanter un bouc — capable, lui aussi, de féconder Speranza — et surtout : capable de bousculer et de ravager les effets « civilisateurs » de la blanche Angleterre. On connaît le prix de ce qui advient : Vendredi, intoxiqué, quittera l’île, tandis que Robinson, ensauvagé, demeure, rejoint par un jeune mousse estonien, Jeudi-Dimanche.

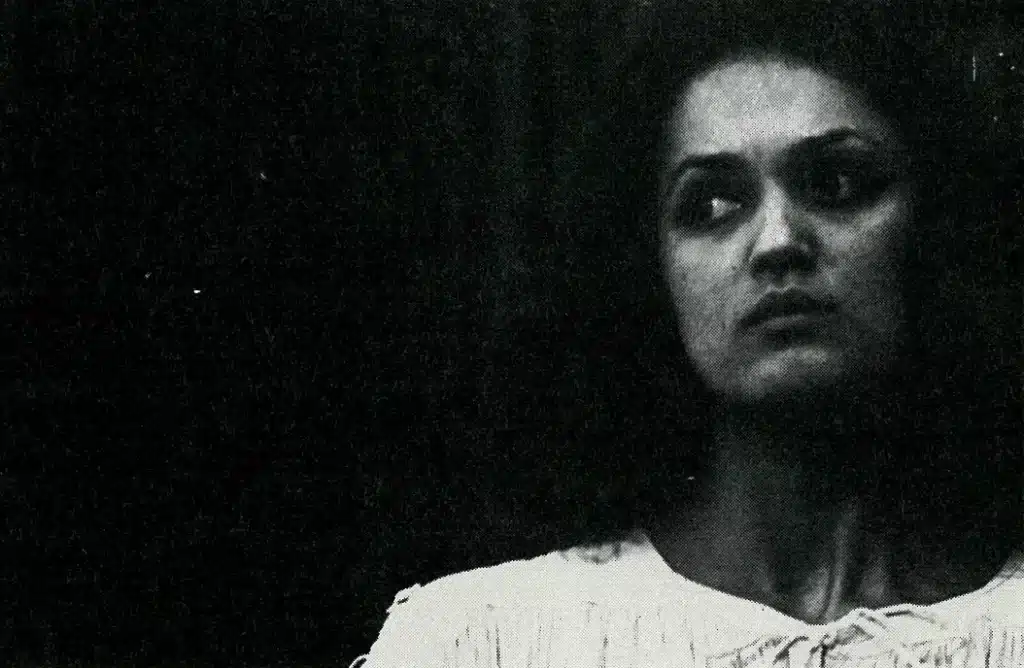

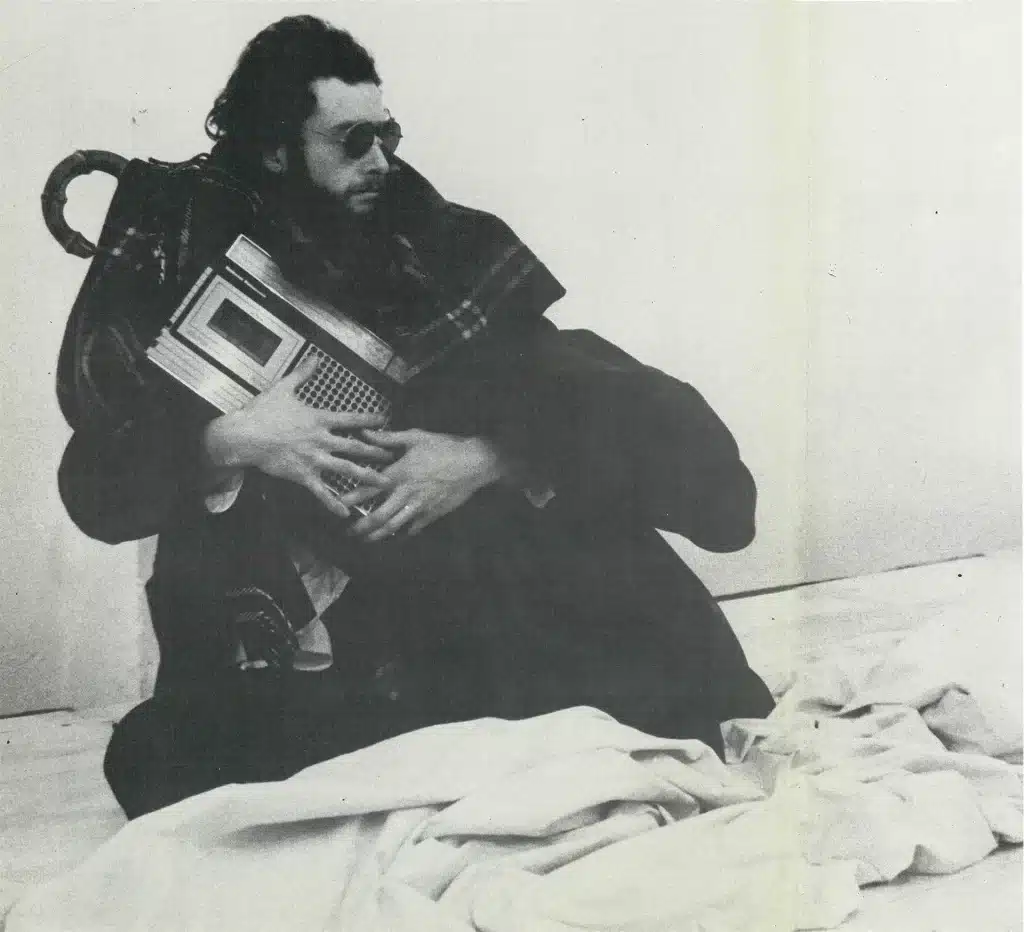

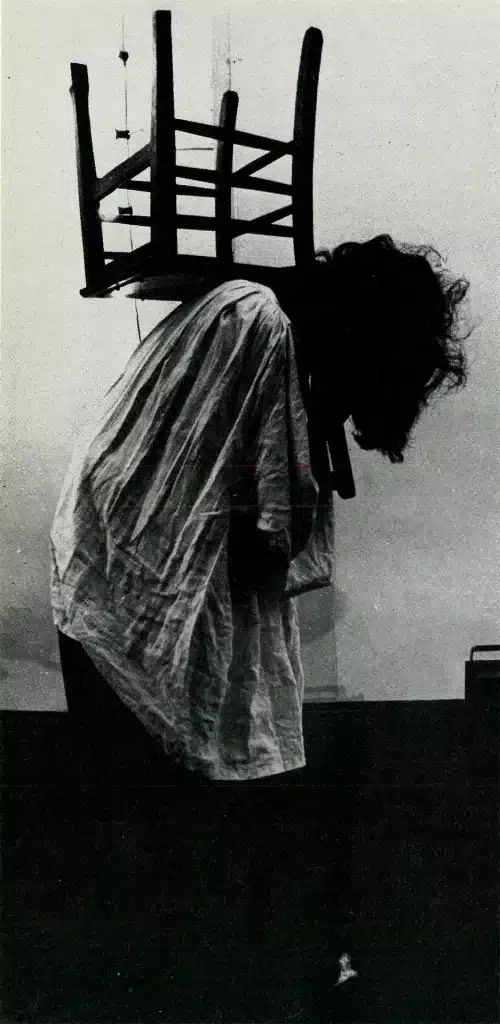

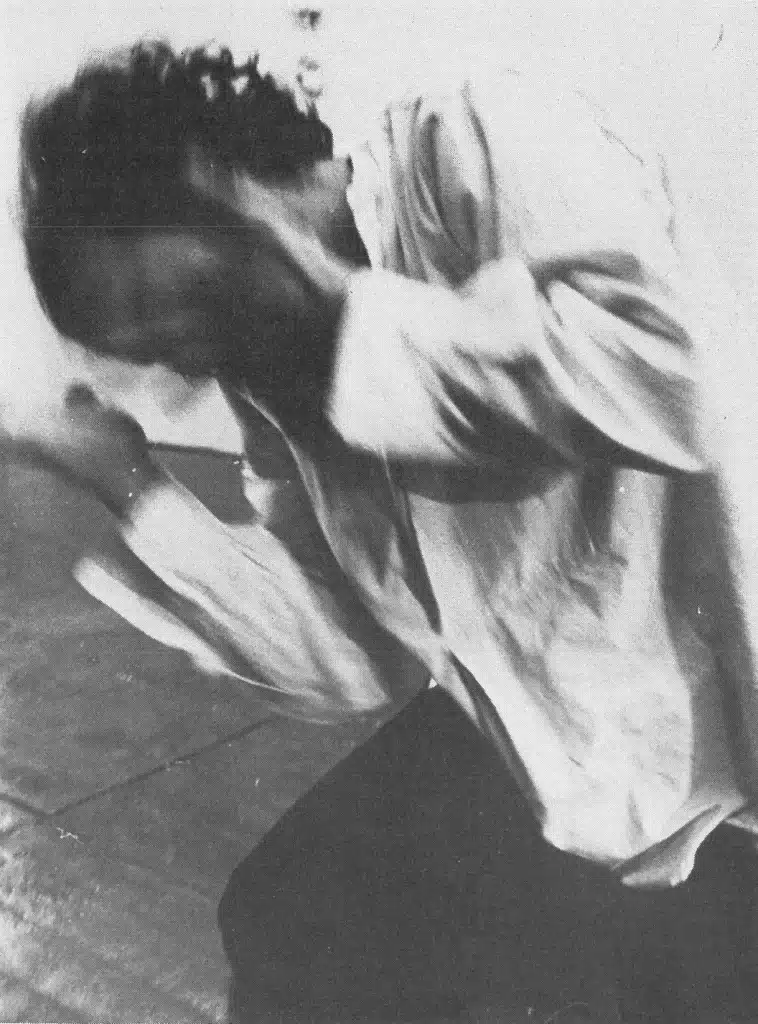

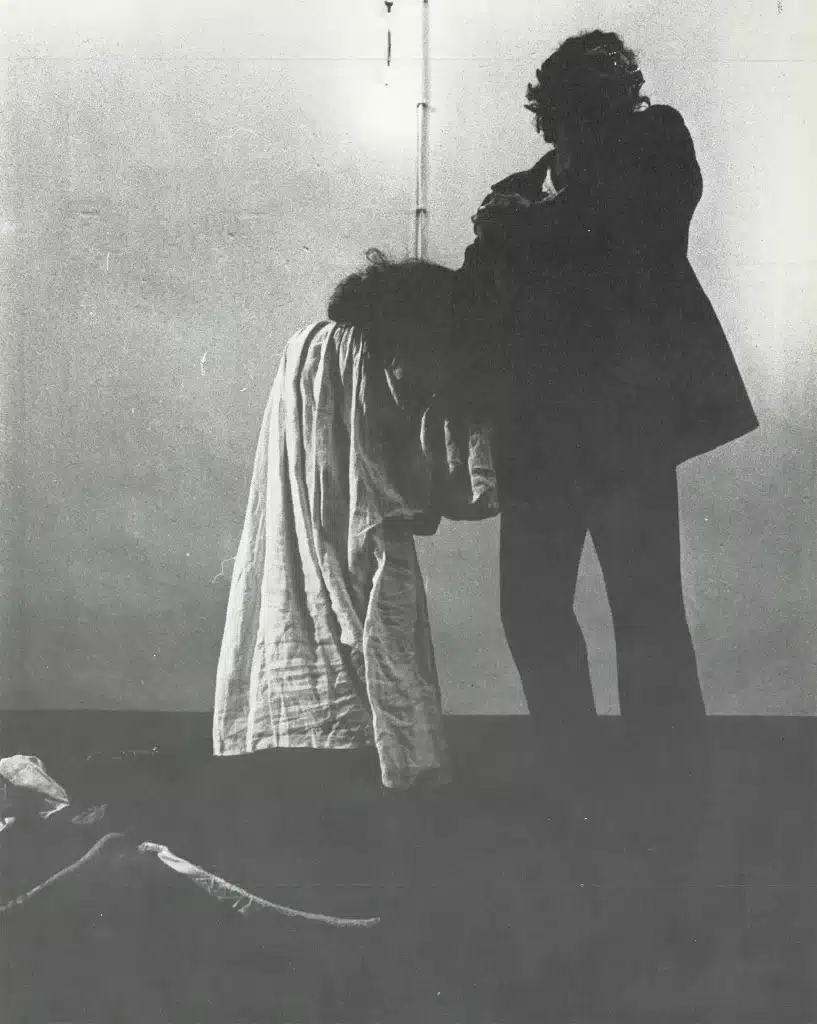

Ce dernier Robinson, je le nommerai un Robinson de la gaieté et de la perversion (au sens, bien sûr, où Freud nommait les enfants des pervers polymorphes ; au sens où Lacan pourra dire qu’ils bouclent un nœud contre la névrose). La seconde subversion, pratiquée par Dezoteux, avec son Crusoé Crusoé, s’opère, d’entrée de jeu, par l’irruption — dans son cercle de lumière et sur la surface d’une toile : voile piétinée ? — d’un Robinson de gaieté. Cette gaieté, dont on va voir qu’elle organise toute la signification du spectacle, a pour mesure l’oubli du passé et l’effraction de la mémoire. (Passé : temps du sur-moi ; mémoire : lieu et dépôt de la névrose). C’est peu de dire que ce Robinson-ci est libéré : la gaieté ne supprime pas, n’abolit pas les rapports au monde, mais les transforme et les destine à une autre économie. Celle, non plus d’un rendement et d’une efficacité, mais bien de ce que Bataille nommait une économie de la perte et de la dépense improductive. C’est dire, d’emblée, que cette gaieté se galvanise sans relâche aux sources de l’eros et qu’elle ne connaît de vis-à-vis flagrant que la mort. Cette gaieté, dans le spectacle, n’est donc pas un jeu (une représentation), mais le vecteur du sens et l’orientation de l’effet textuel.

Plusieurs ont pensé, à propos du spectacle du Théâtre Elémentaire, que le texte y perdait de son importance : « Le texte n’existe plus qu’à peine », « C’est de la danse, c’est du geste»… C’est là une conception réductrice du texte, qui le confine à la parole inscrite. C’est une vieille lune, aujourd’hui, de rappeler que le texte est ce qui fait trame, tresse, entrelacement, citation(s). Le texte ne se réduit donc pas à la surface découpable des. voix et des codes : plus exactement, il est le jeu pluriel de leurs opérations signifiantes que le théâtre précisément, peut manifester dans toute leur effusion. Cette saisie, elle, est plus nouvelle : qu’un spectacle puisse, non pas rabattre les éléments scéniques sur un (pré) texte écrit, mais transformer la relation de ces éléments de jeu en citation — à (com)paraître — d’un texte polymorphe.

A ce prix, jeu, geste, danse, musique, parole, songs, décor, objets, costumes et — surtout ici.— jeu des corps, constituent cette polyphonie qui intègre le texte. Le mérite du Crusoé Crusoé de Dezoteux est d’être ce « texte » juste, qui module parfaitement (ou presque, car : le pluriel est une intégration qui tolère et favorise les écarts et les différences) l’ensemble des instances dramaturgiques. Que l’on n’en infère pas, pour autant, que se réaliserait là un œcuménisme (d’autant plus rusé que « naturel ») des éléments du sens. A les ajointer ludiquement, on n’obtient pas, pour autant, par exemple, la réconciliation de Defoe, de Tournier et des autres (la citation excède toujours les dimensions du prélèvement) — on obtient, précisément, un dialogisme et une distanciation des instances que recommandait le grand allemand, qui n’y voyait pas toujours une maison du plaisir. Avec Crusoé Crusoé, il y a le plaisir, en plus. Plaisir du texte.