Un plancher couleur lilas presque blanc, une garde-robe en acajou, grande et chaude, sur ce sol petit, clair, presque carré. Un homme en habit de bourgeois du XIXᵉ siècle. il a les cheveux vert pastel, il est ganté de rose. Il parlera pendant cinquante minutes ; parlera. pleurera, criera, crachera sa haine et sa douleur, plus sa haine, d’ailleurs, que sa douleur, sa haine des Belges, de la Belgique, sa haine, sans doute, de lui-même.

Superbe performance d’acteur. Idwig Stéphane joue Pauvre B ! …, un montage des textes de Baudelaire sur la Belgique, mis en scène par Patrick Roegiers1. Cet homme seul va jouer avec lui-même et avec des objets. Avec lui-même, d’abord, avec son corps, qu’il tord et contorsionne comme s’il voulait en faire sortir quelque chose d’impossible. Debout, accroupi, à quatre pattes, la seule volupté (mais c’est fondamental) est celle du comédien à se jouer de son corps ; le personnage, lui, est souffrance, déséquilibre, extirpation, un rien marionnettisé, pour qu’il soit clair, sans doute, qu’on est au théâtre, et que c’est seulement dans la vie que les grandes douleurs sont immobiles, muettes et glacées.

Il joue aussi avec des objets : il y a une carte routière que l’on déchire (une carte de Belgique), il y a des livres (les œuvres complètes de Victor Hugo) que l’on empile mal, et qui toujours retombent et s’éparpillent, un pot de confiture (aux reines-claudes) dans lequel on plonge le doigt, il y a des rouleaux de papier hygiénique que l’on déroule interminablement et dont on se bande la tête, il y a des boîtes à biscuits, speculoos, produit belge, que l’on empile et qui tiennent et sur lesquelles on peut se hisser. Il y a enfin cette armoire, garde-robe magnifique et dérisoire dans laquelle on se blottit, se calfeutre, que l’on escalade, avec laquelle aussi on fait l’amour, difficilement, parce que ce n’est pas simple, le symbolique, une armoire dont on ne se détachera jamais comme on continue d’écrire à sa mère qu’on l’aime, qu’on l’adore, qu’on la veut et qu’on veut de l’argent.

Et le spectateur est là, à prendre son plaisir pendant cinquante minutes, parce que le comédien est là, présent et présentant son personnage : un homme, dira-t-il au cours du spectacle « que les hommes n’aiment pas, mais dont ils se souviennent ». Quel homme ?

Pas le Baudelaire des manuels scolaires et des encyclopédies, pas non plus le français moyen qui raconterait de belges histoires, pas non plus l’intellectuel qui, un temps, transgressa les bonnes mœurs littéraires, mais une sorte d’homme-enfant qui occupe un espace théâtral, semble heureux d’y être, crache, et se délecte de ses crachats. Cette délectation, d’ailleurs se communique au spectateur qui, même belge, est heureux d’être là.

Curieux spectacle… curieux rapport du jexte et de la mise en scène… Car il s’agit bien d’un théâtre de texte, que je désigne ainsi par rapport aux productions d’avant-garde iconico-mobiles dont les formes envoûtantes se dessinent et se défont sur des rythmes musicaux, mais dont on ne sait jamais trop ce que cela raconte d’autre que la fascination de la représentation qui toujours réfléchit sur elle-même. Point de ce questionnement théorico-formel ici, il y a texte, il y a propos, il y a personnage. Mais il semble que Stéphane et Roegiers (dont la connivence est évidente et fait partie intégrante du plaisir que l’on prend au spectacle) se soient finalement servis de ce texte pour raconter tout autre chose. Ce que Baudelaire écrit sur la Belgique ne sera jamais l’objet d’une interrogation du type « juste, pas juste », « intéressant, pas intéressant », « politique, sentimental », etc. Par contre, ce qui s’écrit sur le plateau, car il s’écrit bien quelque chose, c’est qui parle le texte.

Qui ? Baudelaire. Mais encore ? Un homme en désarroi qui crache son dernier venin avant de mourir. Un homme en régression qui n’arrive pas à se détacher de son armoire-mère, qui joue du buccal (confiture) et de l’anal (papier hygiénique), un personnage qui semble avoir oublié qu’il était un écrivain, un intellectuel.

C’est un personnage infantile qui rejoue indéfiniment la même scène régressive du voyage autour de la matrice, un personnage enfin, qui en crèvera.Curieux rapport entre le texte et la mise en scène, parce que le texte de Baudelaire n’appelle pas nécessairement cela, parce qu’il est truffé de notations concrètes qui ressortissent à l’expression consciente, parce que l’éventuelle dérive politique qu’il pouvait faire surgir sur le plateau est refoulée au profit des « signes » de la désespérance ontologique de l’homme qui n’assume pas le traumatisme de la naissance. Les causes historiques, biographiques, idéologiques ou politiques de la désespérance ne seront jamais évoquées, on reste dans le registre de la symbolique du rapport à la mère. La souffrance de cet homme est bien ontologique, nous qui en sommes sortis (puisque nous sommes là, en face de lui et à le regarder), nous pouvons nous rassurer. L’intellectuel est devenu bête curieuse, fascinante, en ce qu’elle évoque en nous des résonnances pas forcément refoulées, mais suffisamment sublimées : nous, nous faisons la différence entre le ventre d’une mère et l’intérieur d’une garde robe. Pauvre B !… comme nous le comprenons bien, de si loin, du point de vue d’une question éternelle.

C’est essentiellement ce qui fonde la modernité d’un texte comme celui de Heiner Müller (Hamlet-Machine monté par Marc Liebens)2 ; c’est qu’il arrive à transformer les questions éternelles en questions historiques. Etre Hamlet et (vouloir) ne plus l’être. Cette question de l’intellectuel comme homme de théâtre (ou de l’homme de théâtre comme intellectuel) ne s’inscrit ni dans une biologie, ni dans une ontologie, mais dans sa pratique, son expérience politique, son histoire.

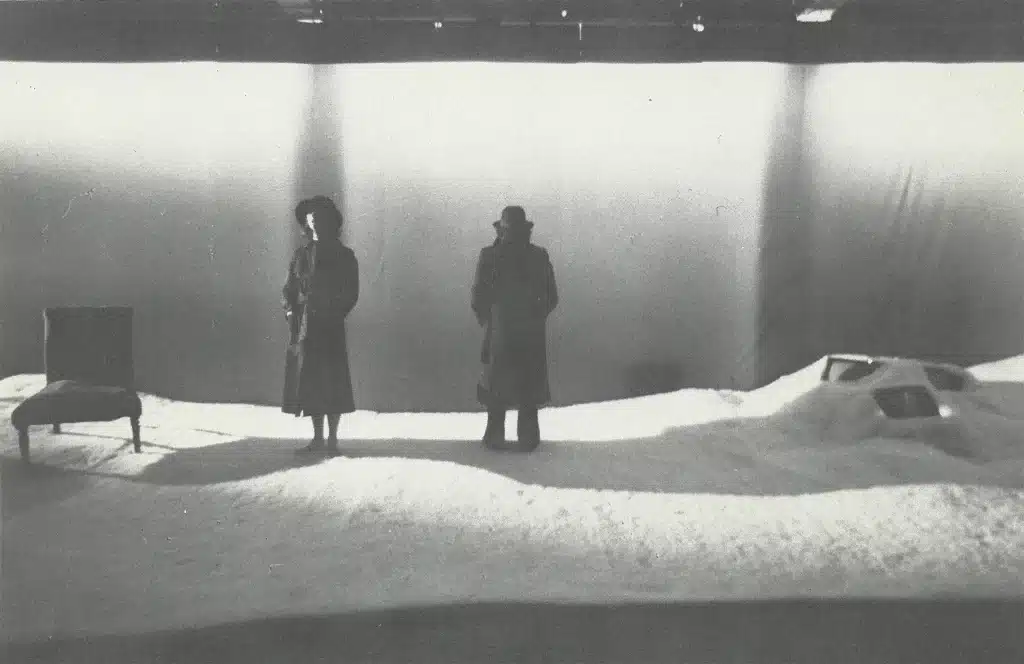

Une sorte de p(l)age blanche, longue et étroite, recouverte d’un tapis de neige détermine un espace qui, allant de gauche à droite, dessine une ligne du temps. Dans le fond, un cyclorama gris, la couleur d’un écran de télévision éteint. Aux deux extrémités, des accessoires qui pourraient se lire (aussi) comme les deux termes de cette ligne du temps. Côté jardin, comme un terminus a quo, un mannequin habillé de pourpre, couronne, cuirasse, poche au bas du ventre qui gonfle le sexe ; tous les attributs du pouvoir sont là. Comme un terminus ad quem : trois écrans de télévision, œil multidirectionnel de la représentation moderne ; sans commentaires. Entre les deux : un vieux fauteuil de théâtre. Ce qui va se jouer dans cet espace-temps théâtral, c’est une série de questions, d’espérances et de jeux sur le psychanalytique, le politique, le sexuel et le théâtral ; questions qui se fondent sur le texte de Shakespeare et qui, partant de l’espoir ancien, aboutiront à une désespérance moderne.

Sur la ligne du temps, un homme tente de quitter l’ancien. Lumière, musique (une fanfare élisabéthaine), un homme entre : pourpoint noir, chemise blanche, dentelles, dorures, collants, l’épée au côté. Sur cette noble musique, il déclare, dos au public, comme s’il parlait à une autre salle : « J’étais Hamlet… »; la musique d’ouverture se prolonge par la voix de Laurence Olivier. Une femme entre, trench noir, chapeau noir, jambes nues, pieds nus, elle dit : « Blalbla ». La bande-son s’arrête, les deux comédiens sortent. L’homme gardera ce costume romantique ancien, artificiel et théâtral, qui raconte autant Lorenzaccio que le héros (devenu romantique par la grâce de la tradition bourgeoise) de Shakespeare, pendant toute la première moitié de la pièce, pendant tout ce temps où il se débat avec l’Auteur-Père. Certes, il va tout transgresser : il se servira de Richard III pour arrêter le cercueil du roi et éventrer le cadavre, il insultera son père, il baisera sa mère… Tout ce qu’aurait sans doute voulu faire l’ancien Hamlet. Mais la femme le renvoie au théâtre, au vieux théâtre, au caractère dépassé des transgressions individuelles, la femme qui est ailleurs, qui vit la désespérance dans son corps et non pas dans sa tête, qui est hors-Histoire, hors-Culture (ce qui n’est pas nécessairement une position dé force !). Quand elle joue la mère d’‘Hamlet, elle entre en scène à l’intérieur d’une carcasse habillée en reine élisabéthaine et accepte de faire l’amour avec Hamlet. A lui qui ne parle que de souiller la femme, elle répond : « le ventre d’une mère n’est pas à sens unique » en sortant entièrement nue de son écorce. Elle ira se coucher sur le sol blanc, a l’extrême cour, là où Hamlet n’ira jamais la rejoindre, occupé qu’il est à jouer les pietas à l’envers avec la creuse écorce de la reine Gertrude. Et quand ce même homme appellera Ophélie, c’est la femme moderne qui entrera, trench noir, chapeau noir. Pour dire sa révolte, elle s’assiéra à côté du vieux fauteuil de théâtre !

Où est la femme par rapport à l’histoire de l’homme, par rapport au théâtre de l’homme ?

Où est l’homme par rapport à son théâtre ? Comment en sortir pour entrer dans l’Histoire ?

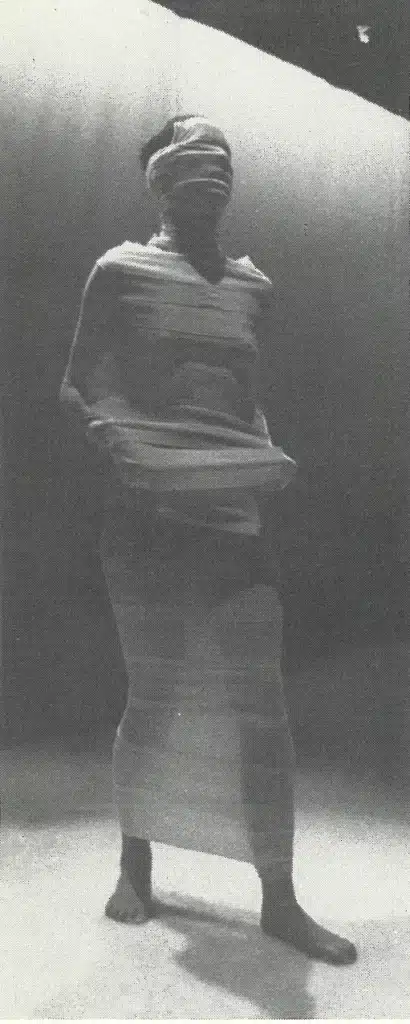

Sortir de ce vieux théâtre. Essayons. Maintenant, il a troqué son costume romantique contre un trench noir et un chapeau, lui aussi. Il décide d’écrire sa propre pièce : c’est la modernité, qui le traverse. Marqué par cet immense espoir déçu qu’a été pour lui le fait de vivre le stalinisme de l’intérieur, parce qu’il n’entérine pas son désespoir et qu’il le veut a tout prix productif, Müller écrit sa propre position, que le comédien « dira » sans jeu, sans charge, en compagnie de la femme : deux nouveau Hamlet, silhouettes noires sur fond de cyclo éclairé, blanc. Et voilà que la contradiction shakespearienne fait retour dans la modernité : elle n’est pas résolue, la question de l’intellectuel, de la masse, de l’action et du pouvoir. Alors, il arpentera le plateau, de jardin à cour et de cour à jardin… on n’est pas sorti du théâtre. Et quand, à la fin du spectacle, la femme viendra crier sa haine du monde, sa haine de cette vie qu’elle donne aux hommes qui en font de la mort et de l’oppression, quand elle criera, entièrement nue, son propre désespoir, sur une musique électronique, un chirurgien en tablier glauque emprisonnera son corps dans des bandelettes de gaze ; c’est un corps momifié qui restera sur le plateau, immobile, dans un éclairage bleuté, glacé… Epoque glaciaire.

Pourtant, de la confrontation du corps de la femme et de l’Histoire de l’homme devrait naître quelque chose. Quoi ? On ne sait pas, il semble que cette chose, le théâtre soit tout à fait incapable aujourd’hui de la désigner clairement, mais elle est évoquée, dans Hamlet-Machine avec de la musique : la sonorité flamboyante du saxophone-ténor de Coltrane par quoi se clôture le spectacle. Etat présent, donc historique, de l’interrogation sur le double trajet de l’homme avec sa pensée, de la femme avec son corps, de leurs rapports à l’histoire, au politique, au théâtre.

On pourrait faire une transition facile en jouant sur le titre.du spectacle suivant : Le Terrain vague de Roland Hourez mis en scène par Philippe Sireuil3, venant après la plaine glacée d’Hamlet-Machine (je respecte la chronologie de la saison). Ou encore, de l’intellectuel sur son glacier à l’ouvrier sur son terrain devenu vague parce que l’histoire est en train de lui brouiller les pistes : que se passe-t-il, quand le prolétariat ne croit plus au syndicat et a des rêves de petit-bourgeois ? Et cependant, la question de l’intellectuel n’est pas évacuée dans la mesure où on pourrait dire que le spectacle est une tentative de réponse à la question bifide de savoir où se trouve le prolétariat quand il est sur un plateau de théâtre et où se trouve le metteur en scène, cet être hybride, mi-artiste, mi-intellectuel quand il s’interroge théâtralement sur le prolétariat.

Pour être claire, je voudrais préciser d’emblée que Le Terrain Vague est une pièce contemporaine écrite en 1979 par un jeune auteur belge. Cela revient à dire qu’elle n’a rien à voir avec l’ouvriérisme, le misérabilisme, le romantisme social du XIXᵉ siècle et qu’elle se démarque totalement de la représentation du prolétariat en vogue dans ce courant franco-allemand appelé « théâtre du quotidien », et où les auteurs et metteurs en scènes font semblant de n’en savoir pas plus sur leurs personnages que leurs personnages eux-mêmes. Nous ne verrons pas, ici, une femme qui fait la vaisselle, un homme qui plante un clou, un couple qui regarde la télévision. Le texte, d’ailleurs, très fragmenté, très elliptique, n’appelle aucun naturalisme (même néo), la mise en scène ne renverra à aucun vérisme. Ce n’est pas tout-à-fait un hasard, puisque ce texte appelé Le Terrain Vague a été écrit par l’auteur en relation étroite avec les lectures et les questions de l’équipe de production, à partir d’un autre texte de facture plus traditionnelle, et qui s’intitulait La Dernière Pause.

S’agit-il d’une mode ou d’une forme qui tendrait à s’imposer parce qu’elle correspondrait à quelque chose de très fondamental à l’heure actuelle ? Il est encore trop tôt pour en décider, toujours est-il que, comme dans les deux pièces précédentes, on refuse, ici, aussi, de raconter une intrigue menée par des personnages. Ce ne sont pas des ouvriers représentés dans leur triste vie, avec leur absence de désir, leur absence de langage ; bien au contraire, loin de porter sur eux le regard de l’ethnologue, Hourez les appréhende de l’intérieur, et Sireuil donne une forme somptueuse à leurs désirs, leurs rêves, leurs paroles ; et voilà que le prolétariat n’est plus l’objet d’un discours critique et/ou paternaliste de la part de l’intellectuel qui sait. Pourtant, il est présent aussi, l’intellectuel qui sait, non en tant que personnage posé sur le plateau, mais en tant qu’organisateur de l’espace théâtral ; il est quelque part, le metteur en scène qui montre la désespérance du prolétariat dans son rapport à l’Histoire.

Nous ne sommes ni dans une usine, ni dans une cuisine, mais sur un sol jonché d’oreillers où l’on s’enfonce, ou l’on s’embourbe, où l’on a peine à se mouvoir, mais où aussi on peut se coucher parce que c’est confortable, et que la tentation du mou existe, de ce confort au ras du sol dans lequel nous sommes tous plus ou moins empêtrés. La boue n’a pas toujours l’apparence de la boue, elle est d’autant plus perverse. Et ce sol tout blanc est encadré par une bande noire laquée, brillante, comme un faire-part de deuil, comme une photo en négatif. Il y a tout un pan du spectacle qui s’inscrit en « négatif », dans les costumes, notamment. Tous désignent le froid : passe-montagne, écharpes, manteaux. Rappel de l’époque glaciaire ? Peut-être, mais aussi rappel historique de ce fameux hiver belge, l’hiver 60 – 61. oùeurent lieu ce qu’on appelle les « grandes grèves de soixante » ; le mai 68 en Belgique était un mouvement ouvrier. Mais maintenant, les personnages portent leur histoire sur leur dos, et ils la portent à rebours : la combinaison et le soutien-gorge se portent par dessus la robe, la chemise et la cravate par dessus le manteau, comme une histoire qui se vivrait à rebrousse-poil.