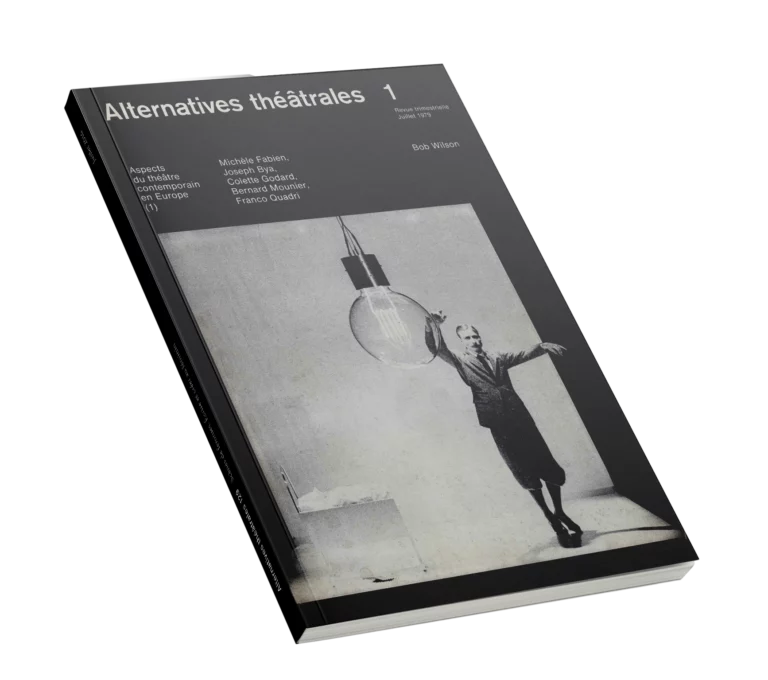

Tout comme ailleurs dans le monde, à la veille des années 80, le théâtre expérimental italien se trouve dans une période de transition. Si quelques expériences peuvent retenir l’attention, le théâtre en général s’essouffle, productions commerciales et expériences nouvelles se partageant indistinctement les mêmes lieux.

Le théâtre d’hier, tourné vers lui-même, ne trouve d’autre réponse que le suicide tandis que le théâtre d’aujourd’hui assume cet horizon d’éléments fragmentés et sans références comme objet de sa recherche.

Après la glorièuse décennie du théâtre corporel, après la redécouverte de l’espace, après la mise en valeur de l’image, nous sommes arrivés à l’époque du metathéâtre qui se regarde et s’analyse, assimilant ainsi les tendances analytiques et conceptuelles en vigueur depuis des années dans les arts plastiques.

Pour reconstruire ou pour mourir ?

Même si une génération et une perspective de fond différente les séparent, les réponses à cette question n’ont pu être apportées que par Carmelo Bene, pionnier du théâtre d’avant-garde italien et son plus important porte-parole depuis les années 60 et le Carozzone ; expression la plus radicale et la plus avancée, remarqué au Festival d’Hambourg comme le seul contrepoids au Squat Theater.

Leurs spectacles ont été, cette année, particulièrement remarqués dans le théâtre italien.

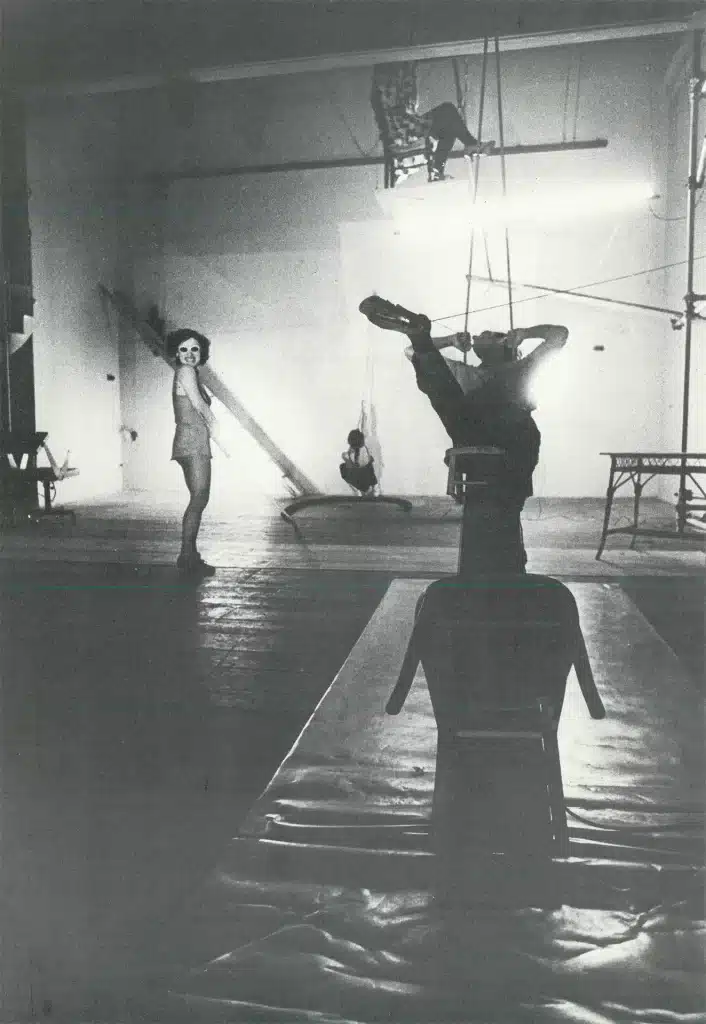

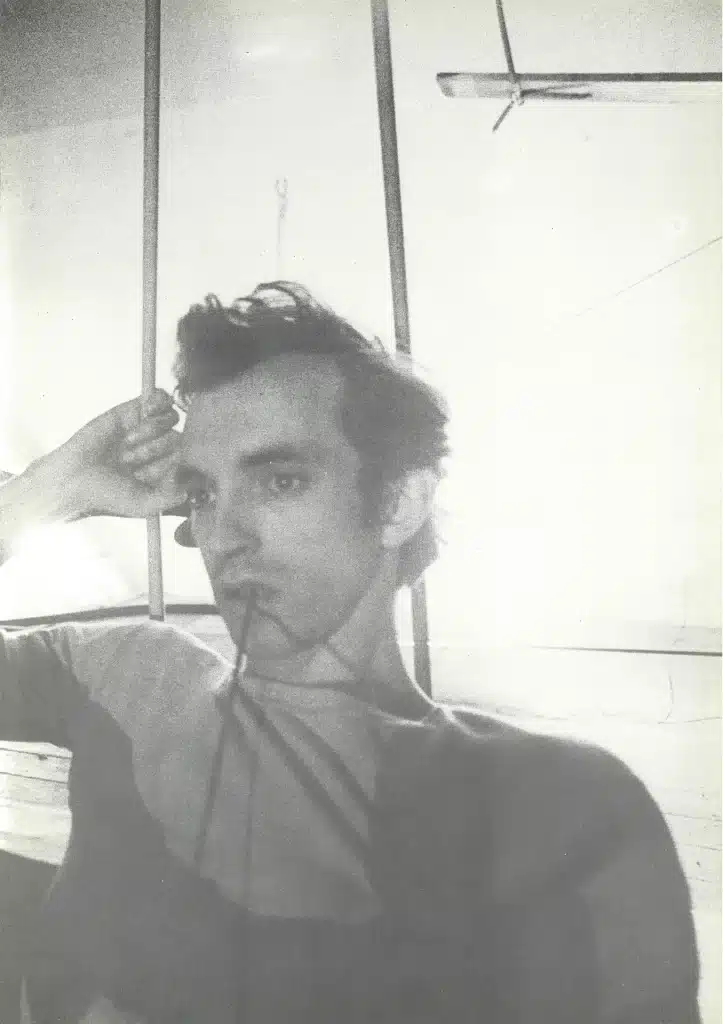

C’est à Rome, au début des années 60, que petits théâtres et caves voient exploser le génie de Carmelo Bene. C’est en effet l’époque où il commence à adapter romans et pièces célèbres dans une version très dépouillée et volontairement forcée. On parle de désacralisation, on crie au scandale car Bene représente le refus de la construction théâtrale traditionnelle. Refus du jeu théâtral tel qu’il est habituellement conçu et présenté, dans une reproduction aussi fidèle que possible du réel, mais dans une complète aliénation à des codes artificiels. Carmelo Bene, lui, adopte un récit déformé où alternent le cri et les modulations qui vont jusqu’aux aigus lancinants, le murmure inintelligible, le phonème, la césure, brisant ainsi résolument un siècle de routine pour se rapprocher des grands interprètes du 19°” siècle et de la spontanéité de certaines vedettes des avants-spectacles ou des variétés. Du reste, les variétés étaient largement appréciées par l’avant-garde du début du siècle. Carmelo Bene s’y réfère dès ses premières mises en scène. Dans les manifestes futuristes de Marinetti, on trouve déjà les règles de base que Carmelo Bene appliquera avec des variantes géniales : la répétition à l’infini des répliques, la parodie de l’acteur-matador, la disparition de la scénographie, les lumières colorées dirigées volontairement vers les spectateurs, les répliques criées ou murmurées, couvertes par l’irruption de musiques d’opéra enregistrées. Après la pauvreté des moyens utilisés dans les années 60, le style de Carmelo Bene, auteur- acteurmetteur en scène, s’épanouit dans les années 70 dans de grands spectacles shakespeariens : le son pré-enregistré qui reprend souvent le texte des acteurs se perfectionne alors à l’extrême. Les lumières aussi se perfectionnent, telles une pluie de faisceaux tombant de l’obscurité sur les quelques accessoires présents sur scène tandis que les interprètes, engoncés dans leur costume volumineux, passent d’une agitation parfois poussée au paroxisme à de longues périodes d’immobilité. C’est un défilé de grands personnages devant lesquels Carmelo Bene, en scène, s’efface pour prendre la place du metteur en scène, de l’écrivain-critique face à l’écrivain-auteur. Plus que de mises en scène, il s’agit en fait de spectacles-essais d’une beauté raffinée, d’analyses féroces des textes présentés et d’énonciations, à la première personne, d’une philosophie négatrice à l’égard du théâtre qui se meurt et de l’impuissance de l’artiste. (Ce n’est pas un hasard si, presque chaque fois, Carmelo a déclaré qu’il s’agissait là de ses adieux à la scène).

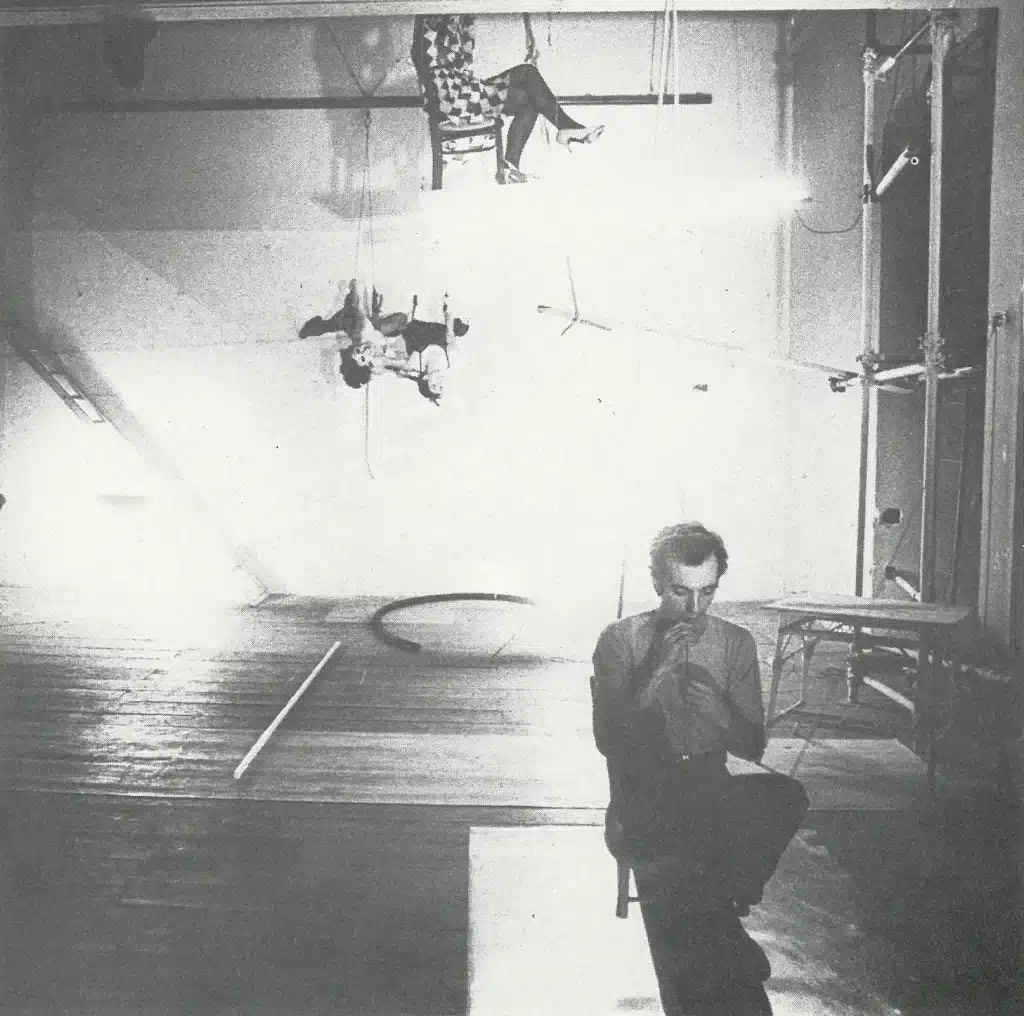

Le premier chapitre de cette longue aventure est — une fois encore — Hamlet (1975). Exploré de nombreuses fois déjà dans le passé, il est à présent revu à la lumière des méditations symbolistes de Jules Laforgue à la fin du 19ᵉ siècle, mais en y insérant des extraits de Sophocle, dans l’intention de réaliser une synthèse entre Hamlet et Oedipe. Au cœur de ce drame manqué, il y a la scène de la représentation théâtrale à la Cour d’Elseneur. Cette représentation n’apparaît pas comme telle du fait qu’elle coïncide avec le spectacle même. A ce stade déjà, Carmelo Bene n’’interprète pas le personnage. Il se dédouble et s’auto-critique, créant l’action comme un metteur en scène en situation, suggérant et prêtant aux autres les répliques du texte, sur un plateau au décor immuable dont seul le fond passe soudain du blanc au noir. Proclamation de l’inutilité de cette forme inerte qui apparaît continuellement comme un empêchement et un obstacle pour l’acteur. Plateau parsemé d’accessoires vétustes et de malles de saltimbanques.

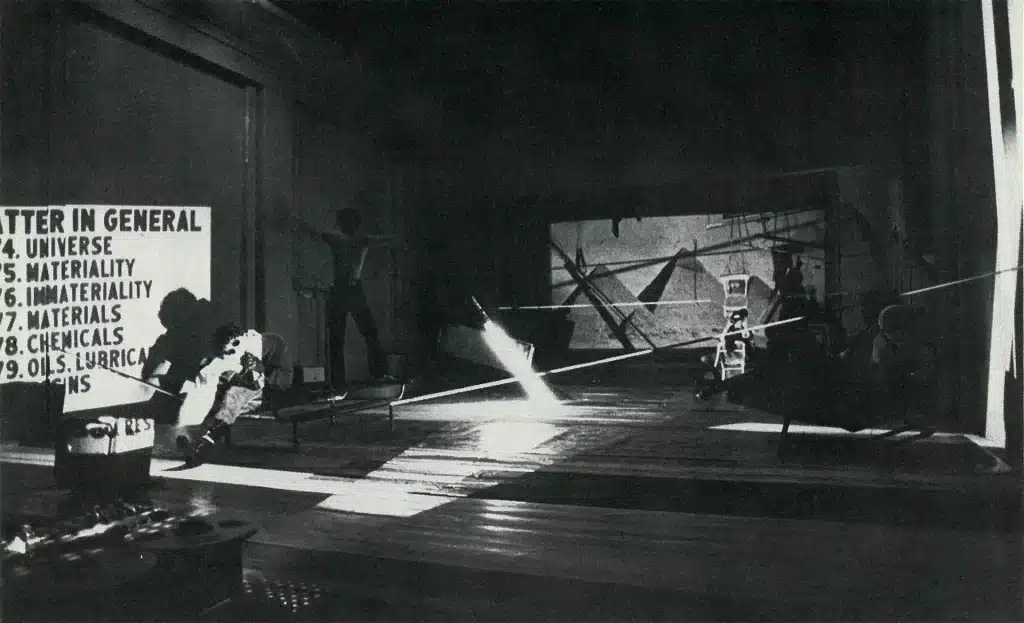

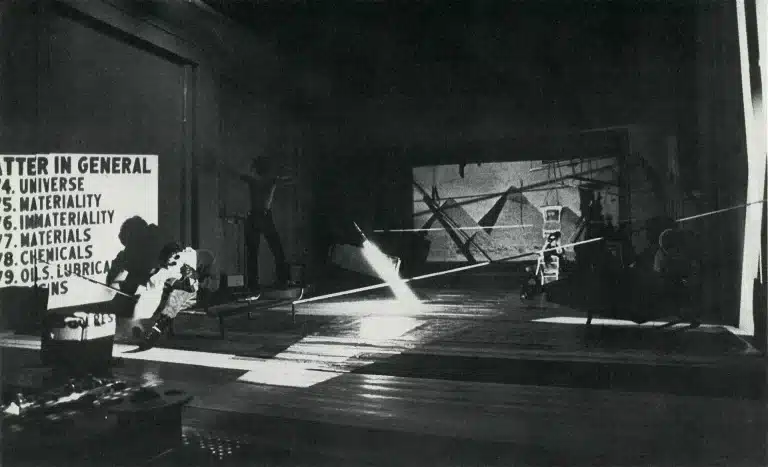

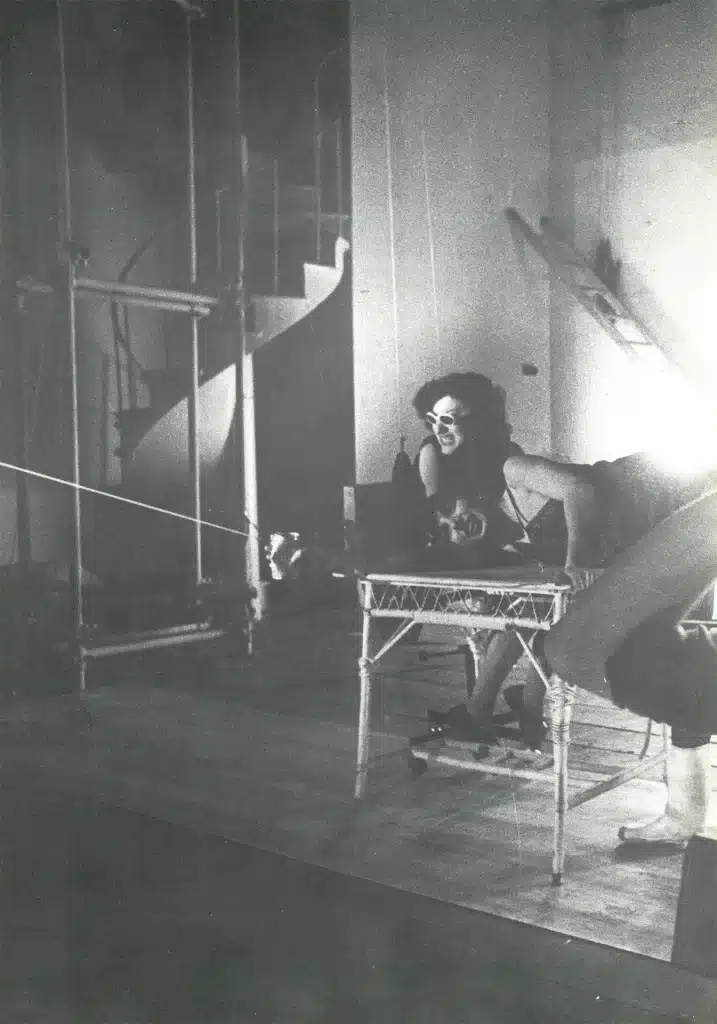

Dans Roméo et Juliette (1976) on voit ce problème du rapport auteur — personnage se transformer en rapport auteur — œuvre en conservant toutefois l’idée qu’il est possible d’en faire du théâtre. De fait, le spectacle coïncide avec le songe d’un Shakespeare, qui se serait endormi et autour duquel s’agiteraient les fantômes d’une tragédie encore en devenir. Quant à l’interprétation des acteurs, elle est plutôt réduite à une agitation de spectres à travers l’enregistrement en playback de leur voix tandis que dans le rôle de Mercutio, Carmelo Bene s’empare de l’œuvre jusqu’à en devenir le manipulateur. Et, quand le récit exige inévitablement sa mort, immobile sur son lit, il refuse de mourir et prolonge son agonie jusqu’à la fin, tout attentif à tisser le destin des autres personnages. Cette condamnation à l’immobilité de l’acteur qui mène désormais une lutte harassante pour imposer sa présence se retrouve encore dans Richard III (1977) dont la mise en scène est dominée par un grand lit-catafalque, sur lequel Carmelo Bene tient un impressionnant monologue. Supprimée aussi, la présence des personnages masculins pour ne laisser subsister du récit de Shakespeare que les six femmes qui gravitent autour de Richard. Mais, le rapport ‑malédiction-séduction qui est instauré avec le personnage principal est toutefois provisoire car les femmes sont destinées à finir isolées et abandonnées telles un chœur charnel frustré dans sa possessivité. A travers elles, Carmelo Bene se déchaîne dans l’élaboration d’un discours dont il détruit, une par une, chaque parole, parcourant un itinéraire puéril qui le conduit à vivre ses propres batailles dans une chambre à coucher. Et l’image de l’acteur vient lentement se superposer à celle du personnage historique tant il est soucieux de faire accepter sa masturbation fétichiste. Aujourd’hui, avec la froideur de son ironie lucide et dans une immobilité désormais quasiment absolue, son — plus récent — Othello va encore plus loin et devient une proclamation de l’impossibilité de représenter le texte. Au centre, à nouveau un lit sur lequel le personnage reste tout le temps étendu, niant le public et ne se préoccupant plus, comme c’est le cas dans presque toute la seconde partie, que de se regarder lui-même. A peine adoucies par les couleurs des projecteurs, et à l’exception d’un jet de fleurs rouges, les seules couleurs présentes sont le blanc et le noir. Blancs les costumes, blanches les étoffes à lacérer qui recouvrent le catafalque noir, blanche aussi la scène représentée par un énorme collage symbolique de foulards qui tombent les uns après les autres pour ne plus laisser apparaître que le noir total.

D’Othello aussi a disparu tout récit : Desdémone est étranglée dès la première scène, la fin se trouve placée au début. Il n’en subsiste qu’une longue évocation douloureuse, une veillée ou une messe funèbre. La femme a disparu. Elle existe en tant qu’absence et réapparaît dans un babillage futile telle un fantôme nostalgique ou étranger. Mais, l’évocation qui marque les longs moments d’émotion du spectacle, entre deux flots de musique, n’est qu’une affaire d’hommes :c’est une confrontation angoissée et dérisoire qui oppose Othello et lago, l’histoire de leur attirance et de leur concurrence parce que si l’on trouve au centre un Othello différent dans tous les sens du terme, il y a, à ses côtés, un lago angoissé dans son impatience à s’approprier son apparence et ses intonations de voix, à se noircir progressivement le visage au fur et à mesure que l’Othello de Bene lui, se décolore. C’est seulement de cette diversité affirmée que naissent les autres personnages comme pures projections d’un monologue multiplié par deux.

En effet, tous les autres personnages s’expriment en playback mais.avec la voix des deux personnages principaux. L’attirance qui existe entre les deux protagonistes se matérialise dans la création du fantôme de Cassio. Et le contraste naît dans la réapparition du monde féminin qu’il faut absorber ou effacer. Dans cet univers illusoire, il n’y a pas d’issue possible : personne n’entre en scène ou n’en sort. Seules se succèdent des apparitions et des disparitions, au-dessus ou derrière le lit, dans ou hors de violents rayons jumineux. Tout mouvement physique est supprimé, la voix à elle seule résume tous les sursauts de vie comme dans un délire Beckettien. Le spectacle prend alors les dimensions d’un concert vocal, le texte devient partition où la voix-instrument de Carmelo Bene, les murmures sourds enregistrés et amplifiés, le flot des musiques de fond et de transition, assurent les uniques moments de contraste. Shakespeare est présent grâce à une succession de petits fragments de texte synthétiques, absorbés comme une avalanche de petites bombes en brèves séquences brusquement interrompues pour empêcher qu’éclate le drame, soutenues ou liées par l’irruption de la musique.