OLIVIER DHÉNIN : Cette saison a pour thème le désir. Tu as fondé la compagnie Suzanne M / Éric Vigner en 1991 suite à un événement douloureux, la mort de ta grand-mère. Quel regard portes-tu sur ton parcours depuis vingt ans, dont treize années à Lorient, à la tête de ce Centre Dramatique1 ?

Éric Vigner : La mort est liée au désir. J’ai créé ma compagnie sur le sentiment d’abandon laissé par la mort de ma grand-mère maternelle. De cet abandon de la mort est né le désir de créer. C’est ainsi que j’ai mis en scène LA MAISON D’OS de Roland Dubillard2 comme un acte fondateur du théâtre que je désirais faire.

O. D.: Ensuite tu as créé LA PLUIE D’ÉTÉ de Marguerite Duras3, qui t’a fait rencontrer l’auteur de L’AMANT et d’HIROSHIMA MON AMOUR. Duras revient à maintes reprises dans ton parcours, c’est une figure emblématique de ton travail – pourquoi ?

É. V.: Duras, c’est la mélancolie de notre grand-mère maternelle. L’une écrit, l’autre pas. Mais c’est le même regard, la même force. Notre grand-mère était un personnage magnétique, en colère, criant dans les rues, comme la mendiante de Calcutta du VICE CONSUL – mais emplie de mélancolie. Quand on a rencontré Duras, après LA PLUIE D’ÉTÉ, c’est comme si on l’avait toujours connue. Quand on était avec elle, on oubliait Duras pour être avec Marguerite.

O. D.: En 1996, tu es nommé directeur du Centre dramatique de Bretagne à Lorient, Bénédicte est directrice artistique à tes côtés dès le début. Comment les Vigner ont-ils abordé ce territoire de Lorient ?

Bénédicte Vigner : Bien que nous soyons bretons, nous connaissions très peu la côte sud de la Bretagne, notre famille du côté paternel a grandi au pied du château de Châteaubriand à Combourg. Nous avons fait nos études à Rennes puis à Paris. Lorient est une ville récente, qui n’a que trois siècles d’histoire, comme les villes américaines. C’est sur le désir de Colbert, ministre de Louis XIV que la seconde Compagnie des Indes s’est implantée sur ce territoire. L’existence même de Lorient est liée à la mer et à ce qu’il y a de l’autre côté de la mer.

É. V.: Le premier bateau à en être parti s’appelait Soleil d’Orient…

B. V.: On ne savait pas où il allait, « Quoi que vous trouviez, rapportez-le : épices, étoffes, plantes, animaux…». Cependant, les richesses de la Compagnie des Indes ne faisaient que transiter par la ville pour remonter à Versailles. La Compagnie des Indes a duré un siècle à peu près puis il y eut un temps une ligne transatlantique Lorient / New York. D’ailleurs, l’épave du bateau qui a convoyé la statue de la liberté est encore dans la rade de Lorient. En janvier 1943, pendant la seconde guerre mondiale, la ville a été évacuée, puis bombardée par les alliés. Il n’y a eu aucun mort, mais tout avait disparu. Il ne restait rien. Lorient s’est alors vécue comme une cité abandonnée de Dieu.

O. D.: Il y a quelque chose de traumatisant dans cette disparition infligée par le bombardement.

B. V.: Une difficulté plus grande de faire le deuil, sans doute. Ici, la mer avançait dans la terre et désignait le centre de la ville. Comme il a fallu reconstruire très vite après les bombardements, on a comblé le bassin à flots avec les ruines de la ville détruite et on a repoussé la mer vers la mer en faisant disparaître le centre « névralgique » de la ville. Aujourd’hui le Grand Théâtre se trouve symboliquement à l’endroit même où la mer rencontrait la terre.

O. D.: Une ville construite par des hommes, et détruite trois siècles plus tard par des hommes. Cette négation totale, apocalyptique, comme dans les drames de Maeterlinck ou Bond, c’est presque une destinée théâtrale ! Lorient est un territoire qui avait oublié sa richesse, qui était sur la mémoire de la destruction, et dont l’attention se tournait exclusivement sur la ville détruite. Il ne restait que ce nom.

B. V.: Oui. Et ce nom agit très fort, inconsciemment.

O. D.: Pourtant la ville n’a rien qui la lie au levant, au merveilleux : on est loin du LIVRE DES MERVEILLES de Marco Polo… Tout est dans le nom…

É. V.: Lorient est un mot magique. Lorient s’ajoute dans mon imaginaire à la litanie des noms de villes qui sont au bord de la mer, Bombay, Calcutta, Singapour, Sydney, Rio… On invente les noms, et on construit les villes. Je me suis laissé guider, je me suis laissé faire. Venir à Lorient, c’était revenir sur un territoire que j’avais quitté. Et c’est pourquoi j’ai monté en ouverture du CDDB, L’ILLUSION COMIQUE4 de Corneille qui est une pièce sur le pardon d’un père à son fils. Un fils qui part de Bretagne pour faire du théâtre à Paris. Ce que j’ai fait dans un premier temps. Ainsi revenir à Lorient, c’était retrouver mon père et une culture singulière. Pas celle du livre mais celle de l’oralité et de la connaissance directe. J’ai senti que le théâtre pouvait participer à l’avenir de la ville – à sa reconstruction symbolique en dépassant le traumatisme lié à sa destruction durant la seconde guerre mondiale.

O. D.: La ville reposant sur un inconscient d’Orient,d’imaginaire inassouvi, elle est comme une virginité qu’on a de cesse de déflorer, puisque tout est neuf, très récent dans l’Histoire. Cette négation du lieu due à la guerre, est-ce un recommencement qu’elle se doit d’affronter ?

B. V.: On est dans un perpétuel (re)commencement. Le théâtre à l’italienne de Lorient avait été détruit pendant la guerre. Le Centre dramatique régional existait depuis une dizaine d’années, installé dans un ancien cinéma d’art et d’essai.

É. V.: Venir à Lorient c’était aussi s’inscrire dans l’histoire de la décentralisation dramatique en la réinventant. C’était travailler pour l’avenir à l’invention d’un théâtre d’art. En invitant de jeunes artistes qui commençaient, de jeunes auteurs, de jeunes metteurs en scène.

B. V.: Quand on a commencé à faire du théâtre à Lorient, il m’a semblé que les gens étaient davantage des auditeurs que des spectateurs, avec une capacité d’écoute très impressionnante, comme si l’oralité de la culture bretonne avait développé une suprématie de l’écoute sur la vision, le regard. Tout ce qui était de l’ordre du visuel, de l’image, de l’esthétique, de la scénographie – ce qui constitue une part fondamentale du travail d’Éric – était perçu comme un élément nouveau, ou étrange, voire étranger par le public.

É. V.: Cela me fait penser à cette phrase dans HIROSHIMA MON AMOUR, à la fin de la première partie où la Française dit au Japonais : «…tu vois, de bien regarder, je crois que ça s’apprend ». Alors c’est peut-être maintenant que tout commence. C’est un voyage.

B. V.: Et puis ce mot de « Lorient » existe en tant qu’univers. Ainsi les titres de Duras, qui évoquent un imaginaire abyssal, avec des mots d’une simplicité désarmante : voyez le titre JAUNE LE SOLEIL. Elle nomme d’abord ce qu’on voit : le jaune, puis on devine le soleil. Alors, Lorient, c’est l’Orient.

É. V.: L’imaginaire de ce territoire est lié à la mer…

O. D.: Au lointain ?

É. V.: Au lointain, à l’autre, à l’étranger, à l’extérieur.

O. D.: Ton Orient à toi, c’est quelque chose qui regarde vers le Levant ?

É. V.: La première exploration a été le Japon en 1996 lorsque j’avais décidé de monter HIROSHIMA MON AMOUR, ce cadeau que Marguerite Duras m’avait fait pour avoir aimé la mise en scène de son livre LA PLUIE D’ÉTÉ. J’ai été ébloui en découvrant ce pays et cette culture. C’était la première fois. Mon imaginaire par rapport à l’Orient était dans la langue et l’œuvre de Duras. Puis le Vietnam, la Corée du Sud. Ensuite un projet outre-Atlantique sur Koltès à Atlanta en 1999 même s’il faudra attendre 2008 pour le réaliser et mettre en scène IN THE SOLITUDE OF COTTON FIELDS5. Et puis le Canada, la ville de Montréal, avec laquelle nous avons développé des liens. Et l’Albanie, ce dernier pays des Balkans qui s’ouvre au monde après la chute du mur de Berlin.

Photo Alain Fonteray.

B. V.: L’Albanie, c’est la dernière porte de l’Orient et la première porte de l’Occident !

O. D.: Tirana où tu as créé LE BARBIER DE SÉVILLE6 de Beaumarchais en albanais et que vous présentez cette saison au CDDB.

É. V.: Oui. Beaumarchais, cet esprit libre, insolent, prérévolutionnaire, dans un pays qui avait souffert de la censure et d’une dictature autocrate. Le Barbier c’est une des pièces de la jalousie dans un pays de passions intestines où s’affrontent des clans, des fratries avec un imaginaire très riche.

O. D.: Extra-territorial, outre-atlantique, outre- pacifique, outre-hémisphère : la rencontre des cultures est ce qui caractérise votre mission au CDDB. Cultures qui se retrouvent dans ce territoire de Lorient ?

B. V.: Voilà pourquoi on a fait l’événement De Lorient à l’Orient7, par rapport à ce passé oublié et sublimé dans le nom même de la ville, en faisant revenir LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Molière qu’Éric avait monté en coréen au Théâtre national de Corée à Séoul en y associant le ballet, l’opéra et l’orchestre national.

Photo Alain Fonteray.

O. D.: Pourquoi ce choix de Molière en Corée ?

É. V.: Pour nous redonner LE BOURGEOIS GENTILHOMME ! L’autre est un miroir sans tain pour percevoir à travers lui d’où l’on vient, qui l’on est, qui on serait. J’ai été aussi fasciné en travaillant là-bas que Monsieur Jourdain quand il découvre la philosophie, l’art du costume, celui du maniement des armes. J’ai rencontré une autre culture que j’ai aimée et dans laquelle je me suis reconnu. L’art du théâtre est universel et nous a reliés, malgré la différence de langue. Une expérience déterminante dont j’ai voulu témoigner à Lorient. Mais tout ce que l’on crée à l’étranger, on le ramène à Lorient. Et aussi ce que l’on découvre : BECOMING A MAN IN 127 EASY STEPS de Scott Turner Schofield vu à Atlanta qu’on a présenté parallèlement à SEXTETT par exemple. Plus le temps passe plus j’aime travailler avec des acteurs étrangers. (Pause). On aime l’ailleurs…

O. D.: L’ailleurs, et les autres aussi. Le désir, qui a donné son nom à votre saison 2009 – 2010, est là depuis le début. Au-delà du raccourci « thématique » appréciable, il est dans ce mouvement perpétuel, dans cette matrice qui agit depuis treize ans, s’enrichit, recommence à chaque fois, vous entraînant vers d’autres artistes, d’autres univers, d’autres rapports au théâtre. Comme Christophe Honoré, votre dernier artiste associé.

B. V.: La rencontre avec Christophe Honoré s’est faite comme les autres rencontres… par hasard. Je n’ai pas anticipé ou conceptualisé cette association. Cela vient d’un coup de fil de Vincent Baudriller, le directeur du Festival d’Avignon, qui m’appelle pour me dire que Christophe Honoré veut monter un drame de Victor Hugo et qu’initialement son choix s’était porté sur MARION DELORME. Or Éric, et à ma connaissance personne d’autre depuis, avait créé ce manifeste du théâtre romantique8. Vincent s’en est amusé : Pourquoi ce choix ? Est-ce une spécificité bretonne ? – c’est cela qui m’a intriguée et a provoqué mon « désir », ma curiosité et l’envie de le rencontrer. Christophe sortait du montage de son dernier film9, comme s’il sortait d’une boîte noire. Il m’a parlé de Hugo un peu, de MARION DELORME très peu, que son choix avait dévié vers ANGELO, TYRAN DE PADOUE, car Clotilde Hesme souhaitait jouer dans ANGELO. Et puis en parlant, en écoutant, tu as cette impression de familiarité, d’évidence, c’est un vocabulaire que tu connais depuis toujours, que tu comprends. Pas besoin d’expliquer ou de traduire. C’est entendu.

O. D.: Là, encore une fois, tu as (re)connu quelqu’un ?

B. V.: La (re)connaissance. Oui. Comme la première fois lorsque Marguerite Duras a reçu Éric chez elle aux Roches Noires et a dit à l’ami qui l’accompagnait « lui, je le (re)connais ». Avec Christophe, c’est ce que je ressens quand je vois ses films, quand je l’écoute parler. Un des points communs entre Éric Vigner et Christophe Honoré, c’est le rapport à l’écriture. Pour moi ce sont des gens qui écrivent. Quand Honoré fait du cinéma, il écrit. Son écriture est cinématographique. Quand Éric fait du théâtre, il écrit et cela va au-delà de la simple notion de mise en scène d’un texte. Et en ce moment, je trouve très excitant que Christophe écrive, au sens littéral du terme cette fois, pour Éric.

O. D.: Honoré, c’est un autre endroit dans la constellation d’artistes du CDDB. Avec ce territoire commun qu’est la Bretagne.

B. V.: Il y a un territoire commun, une culture et une passion commune somme toute partagée entre Paris, la Bretagne, le théâtre et le cinéma. C’est la raison pour laquelle il est artiste associé au CDDB. Mais il y a aussi Madeleine Louarn qui fait, en Bretagne, un travail très spécifique et sans concession avec « L’atelier Catalyse » ou Marc Lainé, son scénographe, que nous avons rencontré parce qu’il était « déjà » dans la maison et qui, lui, vient plutôt des arts décoratifs. C’est une constellation de langages artistiques différents qui s’entendent, dialoguent et se répondent.

O. D.: On est encore dans cette re-connaissance, en définitive. Ces artistes qui croisent votre chemin, que vous re-trouvez. Avec leurs univers, leurs différences, ils amènent de nouvelles choses, restent, partent, reviennent, comme Arthur Nauzyciel qui a été associé au CDDB de 1996 à 2006 avant de prendre la direction du CDN d’Orléans et dont vous avez présenté le JULIUS CAESAR de Shakespeare crée à Boston cette saison.

B. V.: Cela finit par constituer une histoire, une famille – je n’aime pas ce terme – mais c’est la seule image que je puisse trouver ; une famille libre. On peut partir, s’absenter, revenir…

O. D.: Partager avec les artistes… Cela est en étroite corrélation avec ton travail, Éric : la scénographie, la peinture, l’architecture, qui s’imbriquent dans ta conception de l’espace. Je pense à ton travail sur le Quattrocento dans OTHELLO10, où la machine inspirée des maquettes de Léonard de Vinci dans MARION DELORME. Ou encore les tableaux flamands dans la pièce de James Lord adaptée par Duras.

É. V.: LA BÊTE DANS LA JUNGLE de Henry James11 : c’est un personnage qui passe de l’autre côté du tableau. C’est par la peinture qu’il rentre à l’intérieur de l’histoire. Il atteint le revers de l’art. Le but était de faire entrer le spectateur dans un imaginaire : comment traverse-t-on le miroir ? Et démontrer comment l’art te renvoie à toi- même. Au milieu de son secret, de sa solitude, on avance avec le personnage plus avant dans l’espace du théâtre jusqu’au fond de scène. Puis les tableaux sont retournés et nous expulsent de la fiction, au moment où les deux personnages sont séparés. Lui, enfermé dans cet espace fictionnel ; elle, exposée comme une poupée de foire. LA BÊTE DANS LA JUNGLE, c’est une histoire terrible, dure. C’est une histoire d’amour impossible. C’est l’histoire d’un amour.

O. D.: Mais tu aimes les histoires d’amour impossibles ?

É. V.: Oui… C’est vrai.

O. D.: Ne sont-ce pas les plus belles histoires ? Celles qui génèrent le plus de passion, de regret ?

É. V.: Je ne sais pas. En fait, je pense que les vraies histoires d’amour sont impossibles. Tout le reste, tout ce qui est possibleest de l’ordre de l’accommodement. L’amour c’est un absolu.

O. D.: Comme l’amour d’Othello et Desdémone ?

É. V.: Non… (Il réfléchit.) C’est différent. Pour moi le vrai couple d’Othello c’est Othello et Iago. Iago est un espace blanc sur lequel Othello va projeter quelque chose qu’il ne connaît pas et auquel il n’a pas encore eu accès. Othello a séduit Desdémone, s’est marié avec elle – presque dans une logique d’ascension sociale. Et ce qu’il découvre dans ce piège de Iago, ce piège qu’il accepte de façon inconsciente, c’est l’amour. Il ne savait pas à quel point il aimait. Et la logique veut qu’on tue l’objet de son amour. En fait c’est comme si j’avais appliqué à Shakespeare un processus durassien. Je le réalise après coup, et ça marche. Du reste Othello s’évanouit. Or les endroits de perte de conscience, d’évanouissement, sont des endroits de travail. Othello est tellement troublé qu’il perd la conscience.

O. D.: Cela ne devrait-il pas nous mener au VICE-CONSUL de Duras ?

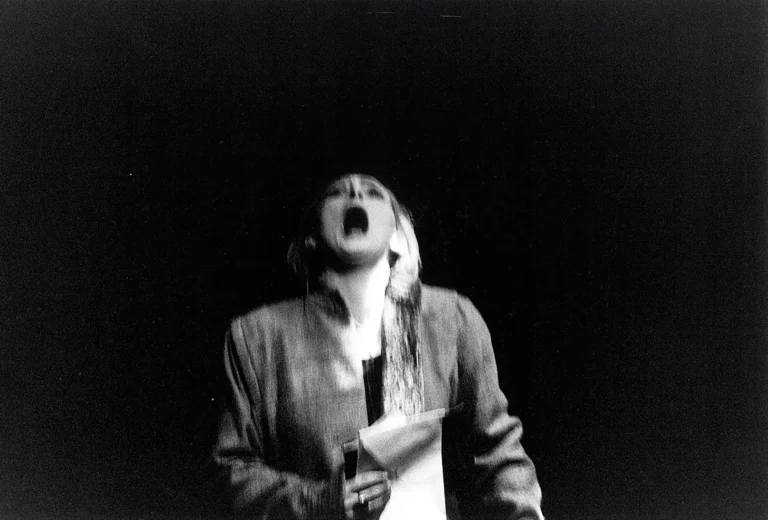

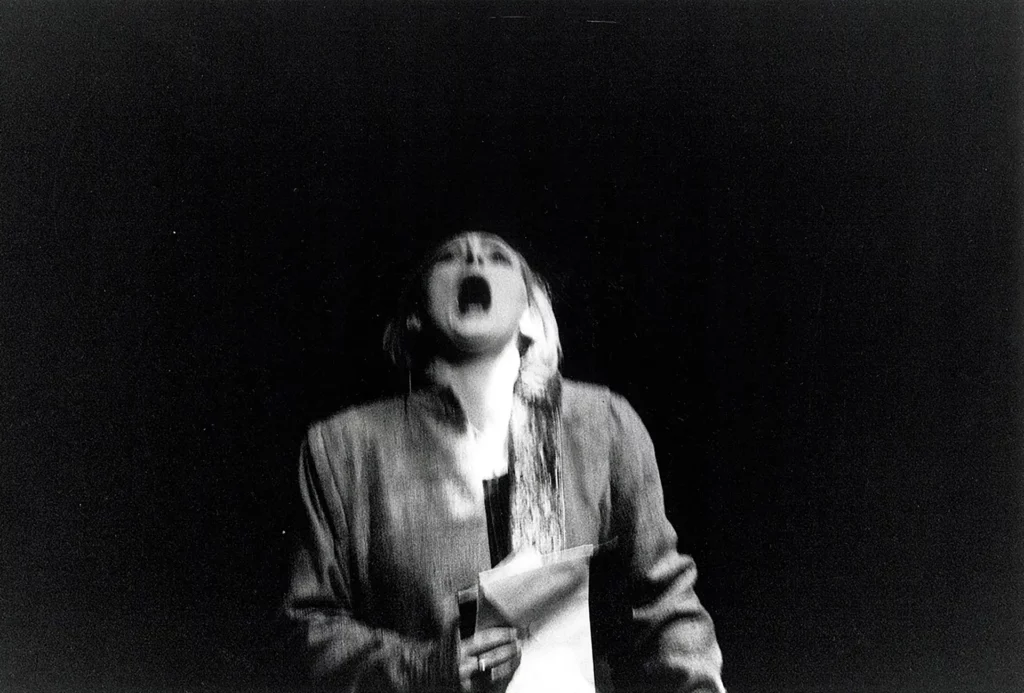

É. V.: (Il réfléchit.) À cause du cri ? Du cri du VICE-CONSUL ? Il y a souvent un cri dans mes spectacles, c’est vrai. J’ai beaucoup travaillé sur ça. Je ne sais pas pourquoi.

O. D.: Le cri et l’évanouissement…

É. V.: Le cri et l’évanouissement. C’est ce qui m’émeut le plus je crois. Je ne sais pas pourquoi.

O. D.: Peut-être parce que ce n’est jamais soi en réalité. Le cri en tant que tel. Il y a une part d’incons- cience ; quand tu vois LE CRI de Munch, c’est irréel. Et l’évanouissement, c’est quelque chose qui va au-delà de la conscience. C’est peut-être cela qui te fascine ?

É. V.: Oui… par exemple le cri de Micha Lescot dans SEXTETT12, pour moi ce n’est pas un cri seulement c’est une douleur, une jouissance et un deuil, cela touche la nue et cela retombe au réel. Je pense que toute logique artistique est une logique avec une vraie part d’inconscient. Je fais de moins en moins, je crois, ce que l’on nomme de la mise en scène, de moins en moins.

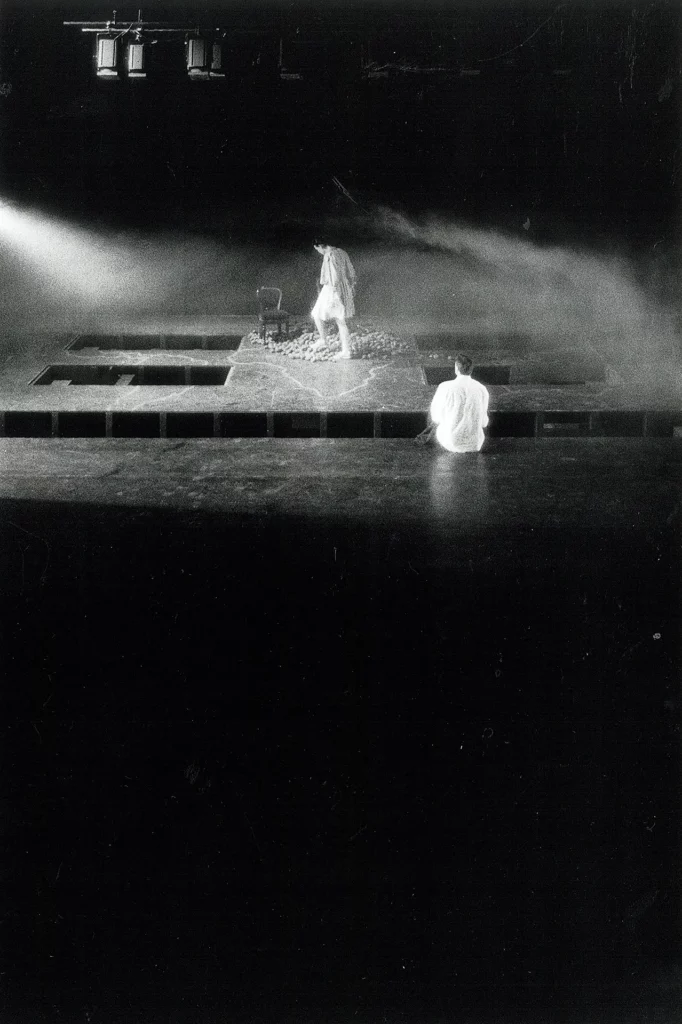

O. D.: Tu crées un espace ?

É. V.: Ma démarche est plus globale. Par exemple : SEXTETT, c’est d’abord un espace et des acteurs. Ensuite vient le texte qui naît d’une histoire de vie, d’amitié et d’échanges avec l’auteur. Mais dans ce projet nous ne sommes pas dans la logique habituelle qui veut que le metteur en scène « porte à la scène » le texte d’un auteur dramatique. Tous les éléments de la représentation m’« inquiètent ». Ce qui me passionne c’est l’alchimie des sentiments, des énergies et des sensations, qu’elles soient visuelles ou sonores… L’émotion vient aussi de la musique, celle des mots et aussi celle du chant. L’émotion vient de la rencontre amoureuse de la voix et de l’œil.

O. D.: Mais ce faisant, que cherches-tu d’après toi ?

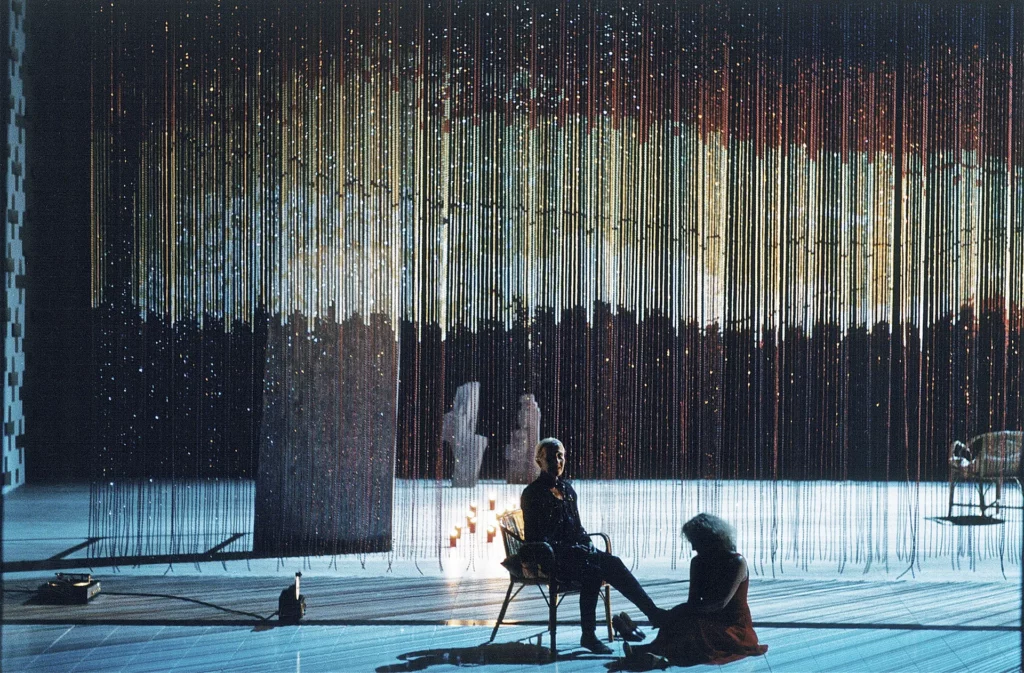

É. V.: (Il réfléchit.) « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche », Soulages, 1953. Je suis comme John Marcher, le héros de LA BÊTE DANS LA JUNGLE. Il marche. Et puis un jour, il s’arrête devant un tableau, le portrait du Marquis de Weatherend par Van Dyck, dans lequel il se projette. Il rentre littéralement dans cette peinture, cette histoire, et arrive à la fin de la vie à lui-même. J’espère avoir plus de chance dans ma vie que ce héros qui ne découvre qu’après la mort de l’être aimé, Catherine Bertram, ce qu’il cherchait pendant toute sa vie. Ce que j’essayais de faire dans LA BÊTE DANS LA JUNGLE, en déployant un art de la mise en scène – avec ce grand rideau de bambous, et cette avancée de plus en plus loin dans des espaces sensoriels, kinesthésiques presque – c’était d’amener le spectateur à travailler sur lui-même. À se retrouver face à lui-même. À se retrouver. Se trouver. Se voir. Pour moi, c’est une démarche artistique. Créer un miroir. Pas le miroir du monde ou d’untel, mais le miroir de chaque spectateur.

O. D.: Et toi, tu te reflètes dans ce miroir ? Tu te retrouves face à toi-même ?

É. V.: Oui quelquefois. Ça passe par moi assurément mais je ne sais rien au moment où je le fais. Quelques années plus tard, par vanité le plus souvent, je crois avoir compris quelque chose, heureusement, j’oublie.

O. D.: Comme pour LA MAISON D’OS ?

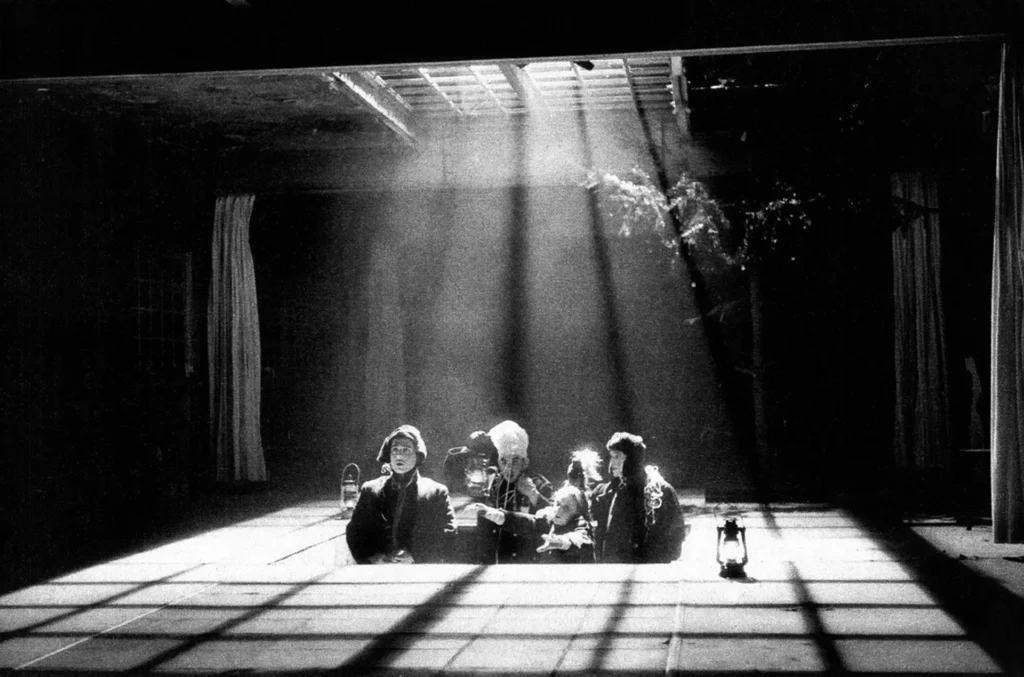

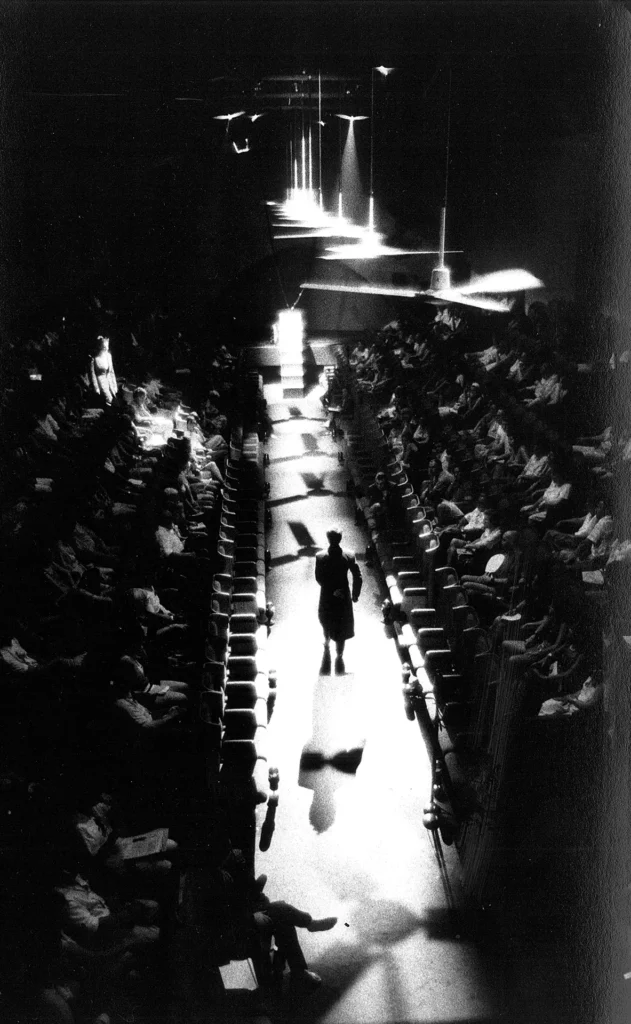

Photo Alain Fonteray.

É. V.: L’origine c’est le sentiment. Chaque spectacle part d’une sensation. La sensation d’abandon que j’ai vécue à la mort de ma grand-mère maternelle, qui a été mon premier rapport avec la mort d’une personne aimée, a généré ce désir de création. (Pause.) Cet abandon n’était pas anecdotique, mais fondamental. Avec l’art du théâtre, permettre aux gens de trouver une force pour vivre. Utiliser les moyens du théâtre pour ce faire. Travailler avec des architectures, des formes, des corps qui ont des histoires, mettre en scène dans des espaces autres. Ainsi LA MAISON D’OS dans une usine désaffectée et dans les fondations de l’Arche de la Défense, ou encore LA PLUIE D’ÉTÉ dans un ancien cinéma des années cinquante, ou encore BRANCUSI CONTRE ÉTATS-UNIS13 créé dans la salle du conclave du Palais des papes ou pour le palais de justice de Pau, ou PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA14 au Cloître des Carmes…

O. D.: Tu entretiens un rapport particulier avec le spectateur ; j’ai l’impression que tu ne veux pas du simple rapport scène/salle.

Photo Alain Fonteray.

É. V.: Au cours de toutes ces créations, la question principale pour moi était de mettre en jeu ce rapport, de ne pas l’admettre a priori mais bien de le comprendre pour ensuite le dépasser ou le sublimer. Mon travail depuis LA MAISON D’OS est de plonger le spectateur dedans.Pour qu’il soit acteur de la représentation. Comment faire autrement dans les théâtres traditionnels ? C’est dans cette logique que j’ai inventé les rideaux de perles pour SAVANNAH BAY de Duras à la Comédie- Française, pour mettre au travail le rapport qu’imposait l’architecture du théâtre à l’italienne. (Pause.) C’est l’expérience d’Ernesto dans LA PLUIE D’ÉTÉ. Ainsi avait-il compris que la lecture, c’était une espèce de déroulement continu dans son propre corps d’une histoire par soi inventée. Cette phrase de Duras correspond au théâtre que je fais, ainsi avait-il compris que le théâtre, c’était le déroulement continu dans son propre corps d’une histoire par soi inventée.

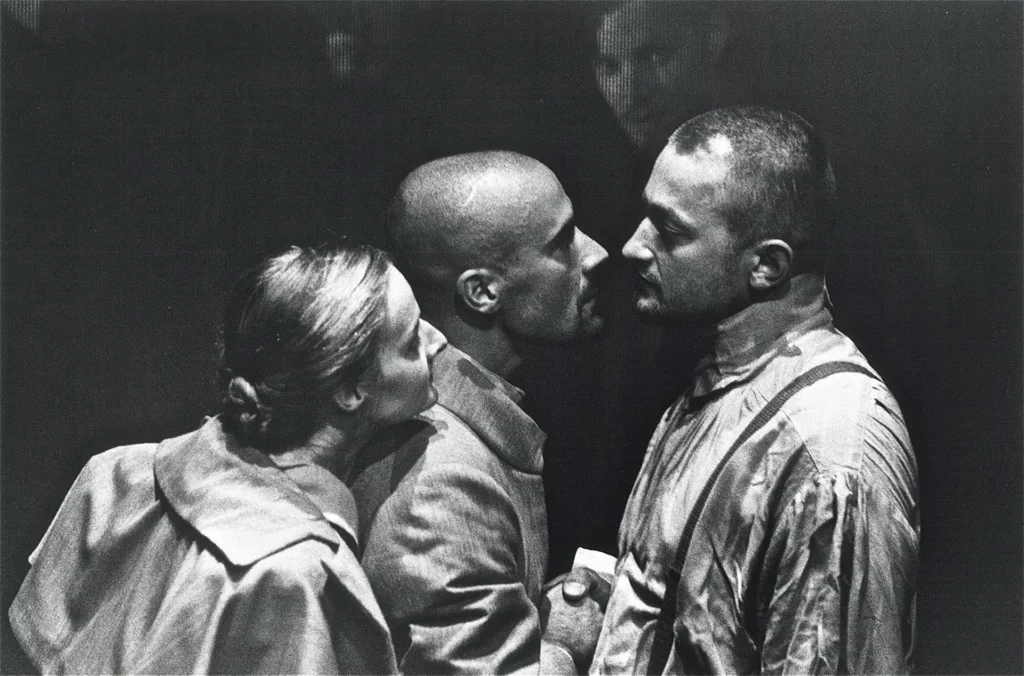

O. D.: Dans ton rapport à l’art, où tu vas dans BRANCUSI CONTRE ÉTATS-UNIS jusqu’à considérer les spectateurs comme des œuvres d’art, des artistes comme Jutta Johanna Weiss et Micha Lescot, qui sont des figures emblématiques de ton théâtre, ne sont-ils pas eux aussi des œuvres d’art, tant ils s’intègrent parfaitement dans les espaces que tu conçois ?

É. V.: Oui… mais aussi parce que les espaces sont créés pour eux.

O. D.: Pourquoi pour eux ?

É. V.: Parce qu’on les aime ! On les aime parce qu’ils sont différents, parce que ce sont des artistes – pas seulement des interprètes ou des acteurs. La démarche de Jutta Johanna Weiss est la démarche d’une artiste. Ce qu’elle donne sur le plateau, ce n’est pas seulement un travail d’interprète. Elle est son propre auteur. Jutta ne travaille pas la psychologie des personnages, mais une autre psychologie, dans une sorte d’inconscience. Elle travaille très précisément sur la langue, sur le son que cela fait. Comme un compositeur qui serait face à un livret qu’il devrait mettre en musique. Je pense que Micha Lescot est dans une démarche similaire. Micha ne veut rien savoir, il ne veut pas qu’on lui explique le sens des histoires. La première fois que je l’ai vu, j’ai été totalement fasciné. Je montais OÙ BOIVENT LES VACHES…15 et je lui ai donné le rôle de Félix, celui de Roland Dubillard, celui de l’écrivain qui avait vécu plusieurs vies, plusieurs morts, un homme à l’expérience de vie énorme. Il a accepté, et m’a demandé ce qu’il devait faire pour préparer son rôle. « Tu apprends le texte, en respectant la ponctuation. » lui ai-je répondu. Il a ainsi appris en respectant chaque virgule, chaque point du texte. Ensuite on a travaillé très vite, en le confrontant à un espace, que j’avais fait, en grande partie pour lui. Quand on a retravaillé ensemble pour JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE16, l’espace a été entièrement conçu avec la conscience du corps de Micha Lescot.

Voilà pourquoi toutes ces notions de « directeur d’acteurs », de « mise en scène », je ne peux pas, ou plus, les employer. Souvent ça crée un malentendu, car pour les gens un metteur en scène c’est quelqu’un qui gère les acteurs, la circulation sur un plateau. Avant de faire de la mise en scène, j’ai d’abord fait de la peinture, de la sculpture. Mon déclenchement artistique s’est fait avec les arts plastiques, et non avec la littérature ou le théâtre. Aussi, avant même de faire mes études de théâtre, je savais ce que représentait le déplacement d’un corps dans l’espace, la notion de distance, de profondeur. J’ai un rapport plus sensoriel à l’espace que cartésien. (Il sourit.)Je ne sais pas si je peux dire ça.

Photo Alain Fonteray.

O. D.: N’est-ce pas tout simplement un théâtre d’art ? Quand je vois l’omniprésence de l’architecture (des décors), de la peinture (des espaces qui se super- posent), de la musique (du texte), de la danse (des corps), tu m’apparais comme une sorte d’Apollon Musagète, avec des muses tels Micha Lescot et Jutta Johanna Weiss qui seraient là pour servir ta vision esthétique. Et réciproquement.

É. V.: J’ai besoin, dans mon théâtre, d’être en rapport avec des interprètes qui sont des artistes, par leurs corps et leurs voix, en lien avec ce que je désire créer. Ce sont des moments rares qui me restent en mémoire. Comme lorsque j’ai rencontré Catherine Samie pour SAVANNAH BAY17.

O. D.: Comment s’est passée cette rencontre ?

É. V.: Ce projet partait d’une promesse faite à Marguerite Duras. Lorsque Marcel Bozonnet est devenu administrateur de la Comédie-Française, je lui ai suggéré de faire entrer Duras au répertoire avec SAVANNAH BAY qui parle du théâtre, de la transmission. Il a accepté. J’ai proposé à Catherine Samie de jouer le rôle que Duras avait écrit pour Madeleine Renaud. Catherine Samie était doyenne du Français, pendant toutes ces années, de rôle en rôle, de pièces en pièces, elle est devenue dépositaire d’un art de l’acteur lié à la voix, à la diction, à la respiration. La confrontation avec une autre génération d’actrices que représente Catherine Hiegel était passionnante. Le théâtre était le vecteur entre ces deux forces antinomiques pour qu’il y ait acte de jeu et de transmission. Des frictions proviendraient de cette rencontre mais à un moment donné de la représentation, la grâce ou la magie que l’on espère au théâtre advient, est advenue.

O. D.: Après tous ces voyages, ces rencontres et ces instants de vie artistique, où crois-tu que le nouvel Orient se situe pour toi et le CDDB ?

É. V.: Je ne sais pas. Ici même. (Pause.)

B. V.: À Lorient.

É. V.: Lorient est une ville blanche sur laquelle on peut projeter quelque chose de l’avenir. (Pause.)Cette ville est une proposition ouverte qui laisse place au désir du théâtre.

O. D.: D’où le thème de votre saison : le désir ?

B. V.: Le désir, ce n’est pas un thème. C’est un état. Un état qui détermine tout notre projet de travail à Lorient pour le CDDB.

- De Régional, le Centre Dramatique de Bretagne devient National pour la saison 2004 avec la création au Grand Théâtre de OÙ BOIVENT LES VACHES… de Roland Dubillard, le 7 octobre 2003. ↩︎

- Spectacle créé le 25 janvier 1991 dans une ancienne usine de matelas désaffectée à Issyles- Moulineaux, repris au Festival d’Automne en octobre dans le socle de la Grande Arche de la Défense. ↩︎

- LA PLUIE D’ÉTÉ de Marguerite Duras, adaptation et mise en scène d’Éric Vigner, création le 26 octobre 1993 au cinéma Le Stella à Lambézellec (Brest). ↩︎

- L’ILLUSION COMIQUE de Corneille mise en scène d’Éric Vigner, création le 12 janvier 1996 au CDDB. ↩︎

- IN THE SOLITUDE OF COTTON FIELDS de Bernard-Marie Koltès, mise en scène d’Éric Vigner, création au 7 Stages à Atlanta le 26 avril 2008. ↩︎

- Le Barbier de Séville de Beaumarchais, décor et mise en scène d’Éric Vigner, création au Théâtre National de Tirana le 19 avril 2007, puis tournée internationale. ↩︎

- DE L’ORIENT À L’ORIENT, semaine-événement où se rencontrent à Lorient artistes français et étrangers avec créations, cartes blanches, concerts, expositions… Édition 2004 : Corée du Sud, en résonance avec la présentation du BOURGEOIS GENTILHOMME. Édition 2010 : Albanie, en résonance avec la présentation du BARBIER DE SÉVILLE. ↩︎

- MARION DELORME de Victor Hugo, mise en scène d’Éric Vigner, création le 29 septembre 1998 au CDDB puis en tournée au Théâtre de la Ville à Paris. ↩︎

- NON MA FILLE, TU N’IRAS PAS DANSER, sorti le 2 septembre 2009 avec notamment Chiara Mastroianni, Marina Foïs, Marie Christine Barrault et Jean-Marc Barr. ↩︎

- OTHELLO de Shakespeare, traduction de Rémi De Vos et Éric Vigner, mise en scène, décor et costumes d’Éric Vigner, création le 6 octobre 2008 au CDDB au Grand Théâtre puis en tournée au Théâtre National de l’Odéon à Paris et en France. ↩︎

- LA BÊTE DANS LA JUNGLE d’après Henry James, adaptation de M. Duras et James Lord, mise en scène et décor d’Éric Vigner, création au CDDB le 17 octobre 2001 puis en tournée en France et à l’étranger. ↩︎

- SEXTETT de Rémi De Vos, mise en scène, décor et costumes d’Éric Vigner, création le 5 octobre 2009 au CDDB au Grand Théâtre et en tournée en France et au Canada. ↩︎

- BRANCUSI CONTRE ÉTATS-UNIS, UN PROCÈS HISTORIQUE – 1928, texte et mise en scène d’Éric Vigner, création le 16 juillet 1996 au 50e festival d’Avignon dans la salle des Conclaves du Palais des Papes et repris en janvier 1997 au Centre Georges Pompidou pour l’ouverture de l’Atelier Brancusi. ↩︎

- PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA d’après Marguerite Duras, adaptation et mise en scène d’Éric Vigner, création le 11 juillet 2006 au festival d’Avignon. ↩︎

- OÙ BOIVENT LES VACHES… de Roland Dubillard mise en scène d’Éric Vigner, création le 7 octobre 2003 au CDDB au Grand Théâtre à Lorient, puis en tournée au Théâtre du Rond-Point. ↩︎

- JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE de Rémi De Vos, mise en scène, décor et costumes d’Éric Vigner, création le 10 octobre 2006 au CDDB au Grand Théâtre puis en tournée au Théâtre du Rond-Point. ↩︎

- SAVANNAH BAY de Marguerite Duras, mise en scène et décor Éric Vigner, Comédie- Française, Salle Richelieu, entrée au répertoire, septembre 2002, puis recréation au Canada. ↩︎