NAVIGARE NECESSE ; vivere non est necesse » (Naviguer est nécessaire, vivre n’est pas nécessaire)

Pompée, général romain 106 – 48 avant J. C., cité par Plutarque.

Les navigateurs anciens avaient cette phrase glorieuse :

Fernando Pessoa

« Naviguer est nécessaire ; vivre n’est pas nécessaire »

Je veux faire mien l’esprit de cette phrase

En transformer la forme pour la marier avec celui que je suis :

Vivre n’est pas nécessaire ; c’est créer qui est nécessaire.

Saint Antoine naît à Lisbonne le 13 juin 1195. Son véritable nom était Fernando Bulhão. Il prend le nom d’António lorsqu’il est ordonné frère franciscain en 1220. Il devient le grand théologien de l’Ordre et après un parcours qui le mène du Maroc en Italie du Nord en passant par la France du sud-ouest, il meurt à Padoue en 1231. Il est le saint « national » portugais.

Fernando Pessoa est né le 13 juin 1888 à Lisbonne. De son nom complet : Fernando António Nogueira Pessôa.

Il est tentant d’imaginer toutes les …tentations que recèlent ses deux prénoms.

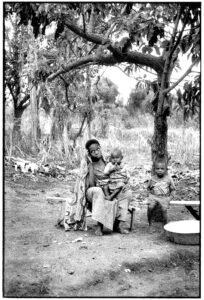

Fernando António Nogueira Pessoa perd son père à l’âge de cinq ans. Sa mère se remarie deux ans plus tard avec le commandant João Miguel Rosa qui est consul général du Portugal à Durban, en Afrique du Sud, où toute la famille vivra. En 1901, premier voyage de retour à Lisbonne accompagnant le corps de sa petite sœur morte. Depuis Lisbonne, il fera un voyage aux Açores d’où est originaire sa mère. La famille repart en Afrique du Sud, qu’il rejoindra, un peu plus tard. Après deux années universitaires, il rentre définitivement à Lisbonne, tout seul, en 1905. Les grandes traversées atlantiques en paquebot sont terminées. Il ne quittera plus la ville.

Il est bilingue. L’anglais restera une langue constamment présente, non pas seulement pour la lecture de Shakespeare, Keats ou Tennyson, et évidemment de Walt Whitman, mais comme langue d’écriture. Le dernier mot écrit de sa main, avant de mourir n’est-il pas : I know not what tomorrow will bring ? Néanmoins, c’est le portugais qui le captivera, qu’il fera sien, quitte à lui donner une modernité nouvelle : Ma patrie est la langue portugaise fera-t-il écrire à Bernardo Soares.

En 1911, il abandonne son deuxième prénom et il enlève l’accent circonflexe du « o » de Pessoa. Il est la personne. Pessoa en portugais signifiant à la fois une personne, mais aussi toute personne. Ce sera en quelque sorte un positif abstrait.

BUREAU DE TABAC écrit en 1929 sous le patronyme de Álvaro de Campos :

Je ne suis rien.

Je ne serai jamais rien.

Je ne peux vouloir être rien.

Cela dit, je porte en mois tous les rêves du monde.

On pourrait ajouter que rien de vraiment remarquable ne semble être arrivé dans la vie réelle de Pessoa. Il est traducteur pour une petite entreprise d’import-export, dans le centre de Lisbonne, et vit d’une façon relativement modeste, même s’il est d’une famille bourgeoise et qu’il a hérité d’un petit pécule. Il change souvent d’adresse, rend visite à sa famille proche (qui, elle, considère qu’il n’a pas vraiment réussi dans la vie), a une amourette avec une jeune fille de 19 ans qui se prénomme Ophélie (prénom séduisant pour un grand lecteur de Shakespeare comme lui) mais cette histoire durera peu… Il est toujours impeccablement habillé (Tchekhov décrit dans une de ses nouvelles un homme toujours très boutonné qui craint la vraie vie), boit mais sait se tenir, aime les traversées de Lisbonne (il tracera même des graphiques pour les meilleurs trajets), ira un peu dans les alentours proches de la ville (une photo à Estoril sur le tard, un poème sur la route de Sintra), et meurt, à 47 ans, le 30 novembre 1935 (d’une cirrhose du foie).

Il écrit cependant beaucoup. Il collabore à des revues littéraires diverses, il en crée lui-même. Il participe à la vie des cafés de Lisbonne où se réunissent des intellectuels. Il laissera à sa mort plusieurs milliers de fragments de textes. Son œuvre complète sera publiée tel un work in progress tout au long du XXe siècle.

Octavio Paz écrit : « Les poètes n’ont pas de biographie. Leur œuvre est leur biographie. Chez Pessoa rien n’est surprenant dans sa vie – rien, sauf ses poèmes ».

Dès la mort de son père, Pessoa invente un personnage, le Chevalier de Pas, qui écrit des petits poèmes. Plus tard, Alexander Search (au patronyme si révélateur) écrit des lettres à Pessoa ; c’est à dire, à lui-même. D’autres surgiront durant son adolescence, puis son âge adulte. Ils auront des « activités » diverses et des « existences » plus ou moins longues, voire ponctuelles. Après 1911 et surtout 1914, surgissent les essentiels, ces autres lui-même qui peu à peu auront une vie propre, une création qui leur appartient. Il y a le « maître » Alberto Caeiro, que Pessoa fera « mourir », puis le médecin Ricardo Reis, helléniste distingué, que Pessoa éloignera jusqu’au Brésil (et que José Saramago fera revenir à Lisbonne pour le JOUR DE LA MORT DE RICARDO REIS), Álvaro de Campos, le compagnon, celui qui voyage tout le temps, élégant et blasé, qui évoluera du futurisme enthousiaste à une position de distance amère, et sera toujours présent. Il y a Fernando Pessoa lui-même et cet autre miroir du poète qui écrit en prose l’admirable texte fragmentaire – et pour ainsi dire infini – du LIVRE DE L’INTRANQUILLITÉ : Bernardo Soares. Ce sont des émanations de Pessoa, naturellement, mais ce sont également ses « autres-moi », qui, comme les bras de Shiva (cette personnification de l’Absolu, selon la tradition hindoue), sauront se mouvoir indépendamment les uns des autres, mais appartiennent au même corps central. Le poète les qualifiera de hétéronymes, réservant l’orthonymieà sa propre signature. Dans une lettre célèbre au critique littéraire Adolfo Casais Monteiro, du 13 janvier 1935, il se débarrasse de tout question- nement psychanalytique :

Je commence par le côté psychiatrique. L’origine de mes hétéronymes est dans la profonde marque d’hystérie qui existe en moi. Je ne sais pas si je suis simplement hystérique ou si je suis plus exactement un hystéro- neurasthénique. Je penche pour la seconde hypothèse, car il y a en moi des phénomènes d’aboulie qui ne cadrent pas avec le registre des symptômes de l’hystérie proprement dite. Quoi qu’il en soit, l’origine mentale de mes hétéronymes réside dans ma tendance organique et constante pour la dépersonnalisation et pour la simulation. Ces phénomènes – heureusement pour moi et pour les autres – se mentalisent en moi ; je veux dire qu’ils ne se manifestent pas dans ma vie pratique, extérieure, dans le rapport aux autres ; il explosent au dedans et je les vis seul à seul avec moi-même. Si j’étais femme – chez la femme les phénomènes hystériques se déclarent dans des attaques et des choses de ce genre – chaque poème d’Alvaro de Campo (le plus hystériquement hystérique de moi) serait alarmant pour les voisins. Mais je suis un homme – et chez les hommes l’hystérie prend principalement des aspects mentaux ; ainsi tout finit en silence et en poésie…

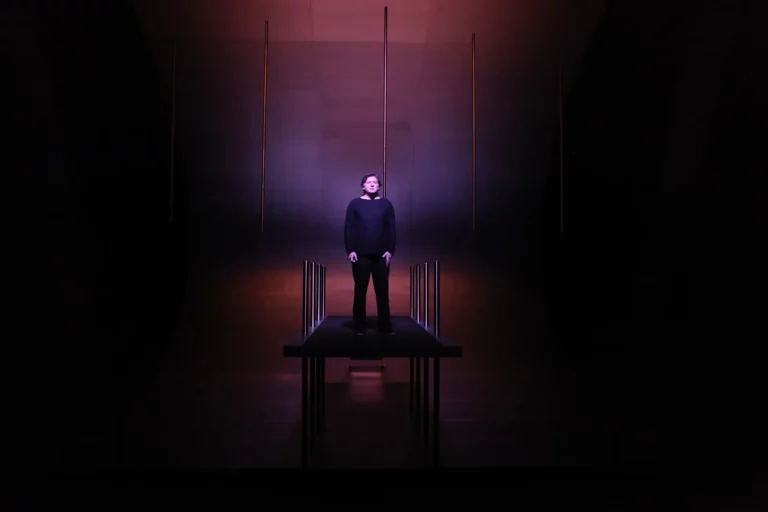

Pessoa écarte ainsi toute autre interprétation future, en inventant une extraordinaire mise en scène de l’apparition de ses hétéronymes ; en allant jusqu’à donner des détails physiques de chacun d’eux – par exemple : Álvaro de Campos est grand, il a 1,75 mètre, c’est à dire 2 centimètres de plus que moi ; il est maigre et a tendance à se courber– en leur trouvant une sorte de justification existentielle. Visuelle. Théâtrale.