TRISTAN ET… est né du désir de Mathieu Bauer d’explorer TRISTAN ET ISOLDE,l’opéra de Wagner. La musique de cet opéra s’était souvent invitée dans les spectacles de Sentimental Bourreau… TRISTAN ET est une proposition d’opéra démocratique, avec les moyens du bord, un Wagner Systel D(sir). TRISTAN ET a été une école de cette science politique du désir que contient, comme un philtre, l’opéra de Wagner. Le désir me pousse au dépassement de ma dépendance à mes conditions initiales.

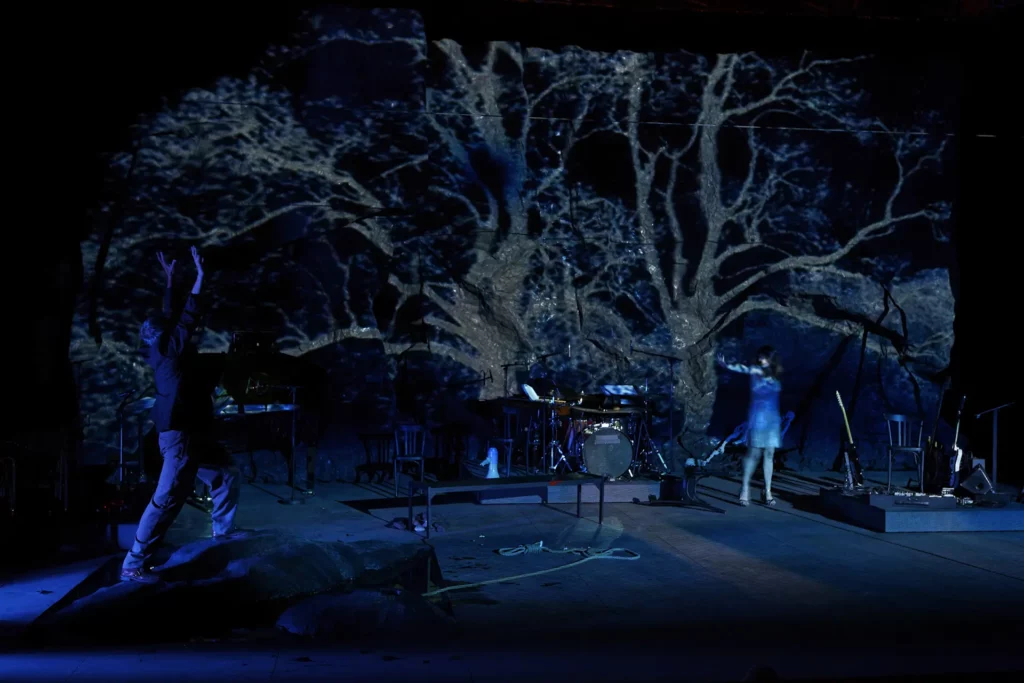

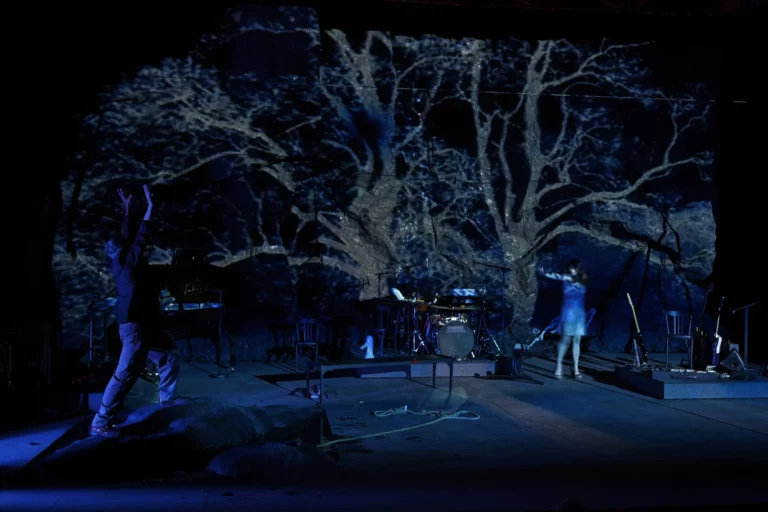

Un lit sur une plage

Un lit sur une plage, face à la mer. Un homme blessé s’est endormi en attendant l’arrivée d’un bateau. Tristan a été blessé. Seule Isolde peut le guérir. La sorcière connaît les sorts, les poisons et les philtres… Le Tristan que joue Marc Berman est un homme usé, qui a vécu mille fois l’opéra et qui continue d’y revenir, sans se décourager, sans désenrager, comme pour en percer le secret. Isolde qu’interprète Judith Henry est celle qui ne veut pas le laisser partir, celle qui revient, insistante, consciente de porter le souffle, le dernier souffle que Tristan appelle à chaque lever de rideau.

Notre contre-opéra commence par le réveil brutal et minuscule de Tristan habité par les songes et les doutes. Reviviscence des actes précédents et peut-être futurs, « actes » de l’opéra qui le retraversent, comme l’opéra nous traverse à chaque vision, et parfois nous revient, comme un air lancinant, à certains moments de nos vies. Qu’est-ce qui réveille Tristan ? La crainte qu’Isolde soit déjà passée, et repartie… Tristan aurait-il raté son propre opéra – comme d’aucun d’entre nous ratons nos vies, faute d’avoir été capable de faire face à ce qui vient, de répondre à la convocation de cette force qui tend à nous détourner du futur, de tout ce qui est prévu, pour nous tourner vers l’avenir – vers ce qui vient ?

Tapisserie des métempsychoses

Wagner a hésité à traiter un épisode de la vie du Bouddha, où le saint était tenté par l’amour d’une femme. En écoutant TRISTAN ET ISOLDE, on comprend comment Wagner a sublimé cette métaphysique du non désir : il a fait du désir une mise en perspective du temps avec l’espace. Il ira plus loin dans PARZIVAL :

«Ici, le temps se fait espace ».

La musique de Wagner est une « mélodie continue » tissée de leitmotivs. Ces cellules musicales traduisent le jeu de réminiscences du passé dans le présent et les annonces du futur dans le passé. Wagner enchevêtre les temporalités les unes dans les autres, créant une tapisserie des métempsycoses.

Les Indiens Nambikwara (Brésil).

Photo Claude Lévy-Strauss pour TRISTES TROPIQUES, Plon, 1955.

Par une musique électrique et percussive, éclatée autant que celle de Wagner est continue, Sylvain Cartigny, Mathieu Bauer et Stan Valette ont retravaillé la partition de l’orchestre et des chants d’Isolde, portés par Pauline Sikirdji, pour traduire la musique de Wagner en la musique de notre temps, traversée par le piano de Mara Dobresco et la trompette d’Arthur Simon. Matthias Girbig joue Mélot, le crooner félon, à la botte des conventions mondaines et des désirs mesquins mais déchiré par l’exemple de l’amour fou, dont il se sait à jamais incapable, jaloux. Il chante des songs modernes, complainte punk ou romance italienne qui participent encore à inscrire la grande musique dans un insistant présent, tiré vers l’avenir et menacé par le futur – ce non avenir pourri par les forces cendreuses du passé.

No future, ou comment se rendre prêt à accueillir ce qui vient.

La musique comme désir du silence

Le travail de Sentimental Bourreau a consisté à laisser sa place au silence, laisser le silence parler dans cette musique qui parle tant du silence et lui laisse si peu de place.

Le silence comme désir du son.

Et la musique comme désir du silence. Tension dans les écarts, qui appelle l’unisson.

Comme entre deux êtres. Mais toujours, désunir à nouveau, pour que le désir renaisse.

Un silence, c’est un instant. Un instant, c’est un espace, qui sépare et relie. C’est une éthique de l’écart qui fonde l’amour courtois. Notre époque est anti- courtoise, dans la mesure où l’espace est apparemment réduit à rien par les médias. C’est notre violence.

Notre courtoisie.

Mettre l’art en défaut, ce peut être une définition du rock. Et écouter ce qui vibre en la fêlure, une autre définition de l’art. Faire ainsi entendre la musique de Wagner en son essence et non plus en sa forme.

Ce monde qui grince dans la nuit.

Il y a deux nuits

La musique de Wagner va chercher ce qui rend la forme malade et ce qui la déforme, ce qui la transforme en un écho des fluctuations du vivant. Les scientifiques se penchent sur le rayonnement des corps noirs et les bas fonds de la conscience, pour découvrir la physique quanti- que et la psychanalyse, science de ce qui n’œuvre pas en surface, dans la lumière, mais en profondeur, dans la nuit…

Il y a deux nuits : la nuit de la raison, où s’éteignent les Lumières, où s’annonce la régression des ténèbres nazies… C’est la nuit de la « volonté de puissance » qu’on a confondue avec le désir, une nuit dominée par la passivité de l’hypnose, qui n’a rien à voir avec la passion.

Il y a une autre nuit, qui est aussi une nuit de la raison, mais une nuit douce, lorsque la raison cesse de se distinguer à tout prix de son objet, et qu’elle se soumet à l’empreinte des sens, des signes et des émotions – dans le but de les comprendre.

Quand la raison accepte sa part de transfert et de fusion, c’est la nuit transfigurée, comme cette œuvre de Schönberg dont on dit qu’elle est la partition mouillée de TRISTAN ET ISOLDE… Une histoire d’amour au-delà de la génétique et des convenances : ilaccepte l’enfant qu’elleporte et qui n’est pas de lui – parce qu’il la désire – elle, et ce qu’elle porte à venir.

Ce que le romantisme rend à la rationalité : ce qui a permis à Freud de s’intéresser aux divers rayonnements des corps noirs de la psyché, et à Planck de se pencher sur les pulsions inconscientes de la matière, la réalité de ce qui n’existe qu’en infimes et irréguliers quantas…

Il existe une nuit noire qui n’est pas sans rayonner.

D’une lumière qui se fait son. Sonoluminaissance…

Évaluer l’amour à l’aune du monde

Désir – un oubli de la vie qui ressemble à la naissance plus qu’à la mort. Cet amour fusionnel, régressif, égoïste que prône à première vue TRISTAN ET ISOLDE a toutes les formes de l’impasse dont témoigne Alain Badiou dans son ÉLOGE DE L’AMOUR : « On remarquera que, très souvent, dans la mythologie romantique, ce point de fusion conduit à la mort. Il y a un lien intime et profond entre l’amour et la mort, dont le sommet est sans doute TRISTAN ET ISOLDE de Richard Wagner, parce qu’on a consumé l’amour dans le moment ineffable et exceptionnel de la rencontre et qu’après on ne peut plus rentrer dans le monde qui reste extérieur à la relation. »

Mais que vaudrait un amour qui ne reste pas extérieur à la relation – un amour après lequel on pourrait rentrer à nouveau dans le monde – un amour que le monde accepterait en lui ?

Morale du réel objectif, a‑subjectif, ailes coupées du ré…

Le monde, peut-il être l’étalon pour évaluer un amour ?

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)