BERNARD DEBROUX : Tu as une longue histoire avec la Compagnie Mossoux-Bonté. Quand et comment se sont passées les premières rencontres avec Patrick et Nicole ?

Pascal Crochet : Ce fut d’abord avec Patrick à l’occasion d’un spectacle de Pierre Vincke en 1984, MINITANTI MURMURE, spectacle expérimental à partir de MACBETH de Shakespeare. Patrick a débarqué dans l’aventure pour aider à résoudre des difficultés dramaturgiques mais aussi pour réaliser l’éclairage du spectacle.

La compagnie a organisé en 1989 des auditions pour SIMULATION. C’est à ce moment-là que je suis entré dans l’aventure. Nous étions deux hommes et deux femmes sur le plateau. C’est aussi le moment où a eu lieu la rencontre avec Philippe van Kessel alors directeur de l’Atelier Sainte Anne, rue des Tanneurs, où a eu lieu la création du spectacle. Nous avons enchaîné ensuite avec L’AMOUR, CE SERA TRÈS FROID, un spectacle de Nicole. C’était un très beau projet, une expérience assez difficile, qui n’a pas eu une très longue vie.

J’ai participé, à la même époque (1990) comme inter-prète dans film SCELSI SUITES. Nous étions deux, Nicole et moi, un magnifique travail filmé dans les Thermes à Ostende par Dirk Grijspeirt, réalisateur à la BRTN.

Plus tard (1996), il y eut CONTRE SATURNE, créé au Théâtre National. Le projet était de rassembler dans une grande distribution des interprètes au parcours différent mais qui avaient tous déjà travaillé pour Patrick et Nicole.

J’ai ensuite participé à un deuxième film réalisé aussi par Michel Jakar, RIEN DE RÉEL (1994), qui se passait dans la neige au milieu du brouillard …

Après, il y a eu une longue interruption car dans toute démarche particulière et singulière, il y a un moment où les équipes vieillissent, les esthétiques évoluent et les nécessités des distributions changent …

Moi-même j’ai participé à d’autres aventures (notamment celle d’Ingrid von Wantoch Rekowski) et on s’est retrouvé plus tard sur GÉNÉRATIONS (2004), un remarquable travail dans son esprit et sa réalisation dont le thème principal était la transmission. Nous étions une douzaine d’interprètes. C’était à nouveau le rassemblement d’acteurs et de danseurs qui avaient participé à des spectacles de la compagnie à différents moments de son histoire. Il était demandé à chacun d’écrire une petite chorégraphie qu’il allait ensuite transmettre aux autres. Au bout d’un certain temps tous les interprètes connaissaient les partitions de chacun et après s’est écrit une sorte de partition générale, d’enchaînement de toutes les partitions qu’on jouait en même temps. À l’intérieur de ces simultanéités se sont installés des décalages, la possibilité de ne pas jouer tous, tout en même temps. Chaque acteur était solitaire, il évoluait sur une sorte de dalle lumineuse ; les spectateurs circulaient autour des interprètes, pouvaient entrer et sortir de la salle, ça ne posait pas de problèmes. Il y avait bien un début et une fin, mais l’ensemble du spectacle pouvait être vu comme une sorte de performance collective. C’était une expérience très troublante, à la fois d’écoute (puisqu’il y avait peu de repères précis), il y avait une partition musicale, mais très abstraite elle aussi. Le spectacle durait environ deux heures, ce qui pour ce type de forme est assez long.

Nous l’avons joué en salle et aussi en plein air, au coucher du soleil… La présence de la nature ouvrait sur d’autres univers, l’arrivée de la nuit créait une atmosphère particulière, ce fut le cas aussi quand nous l’avons joué face à la mer… Nous l’avons joué un soir en boucle au Théâtre Varia, deux fois de suite … Une performance de quatre heures et une expérience fascinante du temps car nous n’avions pas de repère sur la durée des séquences. Il y avait quelques vagues repères musicaux, mais très limités … Une fois que l’on montait sur cette dalle, on savait qu’on était parti pour une aventure sans doute limitée dans le temps mais dont on devait gérer soi-même le rythme. Au bout d’un certain temps de répétitions et de représentations, on parvenait à sentir ce que c’était une heure et demie, deux heures, grâce à la maîtrise d’une sorte de biologie du rythme.

B.D. : Quelle est la spécificité de la démarche de Nicole et Patrick par rapport à tes autres expériences de travail ? Comment pourrais-tu décrire, définir cette approche singulière du spectacle ?

P. C. : Ce qui est très particulier d’abord, c’est qu’il s’agit d’un couple. Ils travaillent

toujours à deux. Il y a une sorte d’alchimie étonnante qui se dégage. Depuis le début, ils alternent des spectacles qui sont tantôt des concepts de Patrick et tantôt des concepts de Nicole.

Selon qu’on est dans un projet ou l’autre, ce n’est pas tout à fait la même aventure. La matière même et la manière de formuler le spectacle diffèrent sensiblement. Patrick est davantage du côté de la dramaturgie, du concept, des idées. Chez Nicole, on est dans un univers plus féminin et plus de l’ordre de l’intime. Il y a de l’intime aussi chez Patrick, mais il s’agit plus d’un regard sur le monde, donc plus « politique », plus attaché à la modernité.

Mais finalement ils sont toujours là tous les deux et leurs sensibilités se complètent.

Ce qui est singulier dans leur travail, c’est la forme hybride. Il y a une forme théâtrale, une narration, un récit de plateau, des silhouettes, parfois des personnages, des histoires mais il y a en même temps un langage visuel, un rapport au mouvement très singulier. Ce qui m’a toujours frappé chez eux, c’est cette volonté farouche de refuser toute narration, même s’il en existe une. Il faut toujours que ce soit décalé, il y a toujours une dimension d’abstraction. Dès que c’est trop explicatif, ça ne va pas, il faut être plus abstrait. Il y a une sorte de tension entre des volontés narratives et leur empêchement. Cela donne cette forme, qui est la leur, et qu’on ressent très fort aussi comme spectateur : ce voyage entre la narration et la forme pure. Être à cheval sur ces deux dimensions donne parfois des moments critiques. Le spectateur peut se perdre et se demander ce que ça raconte mais en même temps on n’est jamais complètement dans la forme comme peut l’être un spectacle de danse qui peut se libérer plus facilement du sens. Être arc-bouté sur ces deux créneaux est une grande part de leur singularité

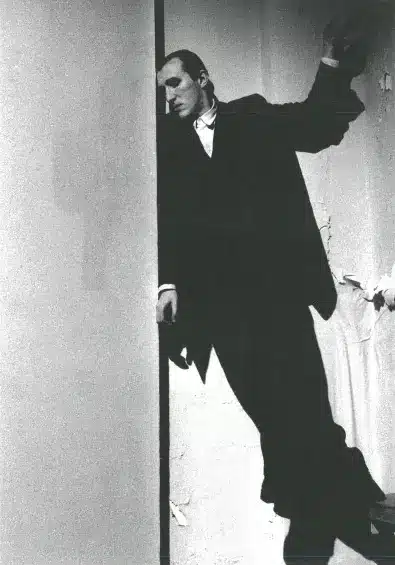

réalisation Dirk Gryspeirt, BRTN / Compagnie Mossoux Boncé, 1990.

Photo Patrick Bonté.

B.D. : Quand on participe comme interprète à un tel travail, a‑t-on conscience d’être dans une image ou est-on dans le jeu « pur » ? Puisqu’il y a cette volonté constante de décalage, cette démarche qui consiste à vouloir s’échapper de la narration, on est davantage dans des « états » que dans la construction d’un personnage. Comment arrive-t-on à reproduire ces états ?