ILS CHERCHENT LE TROUBLE. C’est un leitmotiv.

« Leurs spectacles, qui interrogent toujours la présence de l’acteur/ danseur, cherchent à créer un trouble dans lequel le spectateur puisse se sentir personnellement impliqué [ …}» explique-t-on 1 ; ils « élaborent des spectacles qui explorent les zones troubles de la sensibilité »2 … Nicole Mossoux et Patrick Bonté3 sont troublants ; ce sont des chorégraphes du trouble. Le trouble est même le titre et le thème du premier chapitre de leur livre d’entretien avec Anne Longuet-Marx4 (LE TROUBLE DU CORPS EN SCÈNE) … La cause est entendue.

Mais si l’on admet que le trouble, c’est d’une part ce qui gêne la vision, la déforme, la dénature et, d’autre part, c’est ce qui contrarie l’ordre, il y a là un paradoxe. Il est même tellement évident qu’il n’est jamais souligné : on ne devrait jamais être troublé par un spectacle, a fortiori de danse. Et que nous le soyons ne fait qu’ajouter au mystère, ne fait que souligner cet endroit même où il nous faut chercher. La notion de spectaculaire, étymologiquement de « ce qui s’offre aux regards » suppose une vision claire, d’autant plus en matière chorégraphique où le chorégraphe est, par définition, celui qui ordonne les éléments. Dès le milieu du XVIIe siècle, avant même l’invention du mot chorégraphe, de Saint-Hubert précise dans son livre LA MANIÈRE DE COMPOSER ET FAIRE RÉUSSIR LES BALLETS (1641) : « Pour faire un beau ballet, il y a six choses nécessaires : savoir le sujet, les airs, la danse, les habits, les machines et l’ordre, desquelles choses je dirai mon sentiment » 5. Ce qui revient à dire que l’ordre est dans la nature de l’œuvre chorégraphique et non le trouble.

De plus il n’est pas si certain que, bien que largement partagé, ce terme de trouble soit le mieux adapté pour qualifier la démarche des Mossoux-Bonté. Leurs pièces sont d’abord des objets qui, bien qu’en clair obscur, singulier et vénéneux en ce qu’on y pressant la possibilité d’une cruauté sourde, restent d’une redoutable précision ; s’ils introduisent le regard à un abîme d’autant plus inquiétant que ce dernier ne se dévoile qu’avec lenteur, c’est avec la finesse d’une gravure à la pointe sèche. Cela tient d’un Rodenbach illustré par Félicien Rops, vertige sensuel compris … Mais ce qui rend la pièce inquiétante est justement qu’il n’y a rien de trouble et au contraire une clarté des moyens et des intentions entièrement assumés. Les pièces des Mossoux-Bonté sont des apparitions : au sens étymologique, des révélations, c’est à dire, un voile enlevé sur le réel du monde.

Dans GRADIVA (1999), de brefs moments de visions d’une chiche lumière et séparés par de longs noirs, laissent apparaître plus qu’ils ne dévoilent une figure planant légèrement au-dessus du sol. Peu de mouvement, pas d’immobilité cependant. Cet être improbable est comme mu d’une vie impensable et qui n’appert que dans l’instant. Durant les trois parties d’HÉLIUM (2005) surgissent du néant à travers des fenêtres qui s’ouvrent et se ferment comme des paupières, des personnages bougeant sans motif apparent mais avec la précision que procurerait l’observation d’un binoculaire d’entomologiste.

Plus simple (quant à cette figure de la révélation), LES DERNIÈRES HALLUCINATIONS DE LUCAS CRANACH L’ANCIEN (1990, 1991 et 2000 — les trois versions sont comparables de ce point de vue). Les Mossoux-Bonté « ont remarqué chez Cranach une théâtralité de l’étrange qui témoigne d’un décalage et d’une distance trouble du sujet à sa représentation » dit le dossier de présentation du spectacle. De fait cela se traduit par une série d’apparitions franches, presque crues, sous des lumières affirmées dans des fenêtres décalées et improbables au regard de la posture légitime de la vision qu’entend la forme théâtrale, vision ordonnée avec, au centre du rang central de la salle, ce siège idéal que l’on appelle « la place du prince » en fonction de laquelle se pense la perfection du regard.

Le voyage dans le corpus des Mossoux-Bonté peut se poursuivre, toujours on y retrouve cette précision clinique du regard, cet effet de voile enlevée (la ré-vélation) sur une réalité que nos habitudes de vision tendent à occulter. Cela peut prendre des formes déconcertantes, comme dans GÉNÉRATIONS (2004), où c’est du déplacement du spectateur autour des interprètes, isolés sur leur plaque lumineuse comme sur autant d’îles, que procède ce dévoilement. Contrairement à ce que l’on retient toujours à propos des Mossoux-Bonté, il y a là une extrême clarté, une crudité de la lumière sur l’étant (le Dasein heideggérien) qui, en soi, ne peut pas susciter le trouble. L’art des Mossoux-Bonté tient d’un regard clair.

Mais rien n’est jamais si simple. Dans TWIN HOUSES (1994), inusable succès de la compagnie6, si tout paraît clair, c’est justement d’une absence de regard qu’il s’agit : celui de ces poupées qui doublent Nicole Mossoux, la combattent, la menace. Là, « je est un autre », certes mais menaçant. Le regard vide de la marionnette est le terrain même du dévoilement. C’est de ce que l’on voit le mieux dans TWIN HOUSES, la figure ostensible du même — que naît l’inquiétude. Et cette inquiétude est troublante. Car autant la construction des pièces des Mossoux-Bonté réfute l’idée de trouble, autant leur effet est troublant. C’est-à-dire que ces créations suscitent un état affectif désagréable qui communément est appelé « trouble », mais dont il faut étudier la nature puisqu’il ne peut y avoir trouble. Il y a bien sensation, gêne, malaise qu’il convient d’étudier plus avant.

Patrick Bonté, dans un interview7, rappelle son intérêt pour l’inquiétante étrangeté (Unheimliche) freudienne, précisant, à propos de TWIN HOUSES que « l’utilisation du masque ou de la marionnette fait également écho pour nous à une obsession liée au double et aux atmosphères schizophréniques ». Cela n’est pas mal venu, mais pourquoi ? Or l’analyse freudienne est d’abord une question posé au regard. Dans L’HOMME AU SABLE (Der Sandmann), la nouvelle de E.T.A.

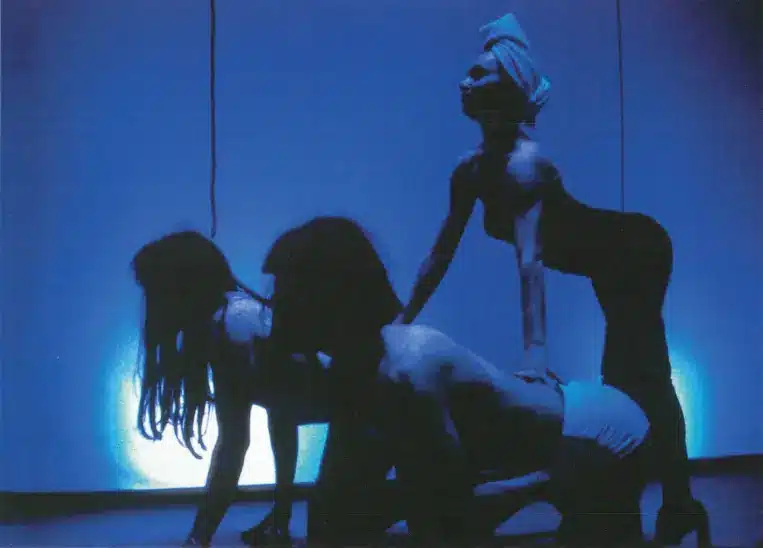

Photo Patrick Bonté.

Hoffmann sur laquelle s’appuie Freud, c’est le regard trop clair, la lunette achetée à Coppela, l’associé de Coppelius, qui permet à Nathanaël d’épier la femme-automate créée par Spalanzani, ce qui provoque la folie et la perte du jeune homme. Le regard est, au sens premier, obscène, c’est-à-dire « de mauvais augure ». Trop en voir provoque le malheur. Le trouble (si l’on s’en tient à ce fameux terme) suscité par les pièces des Mossoux-Bonté procède du même ordre. En obligeant le regard à se focaliser, il révèle une scène interdite, première, indécente : cette scène première qui provoque la perte de celui qui l’entrevoit. Le fameux trouble est donc un dévoilement, une façon de souligner ce qu’il ne fallait pas voir au risque de cette inquiétante étrangeté.

Mais les moyens diffèrent. Par principe, l’analyse traverse le corpus d’œuvres des Mossoux-Bonté, mais il faut maintenant revenir sur la désinvolture initiale qui fait tenir les deux artistes pour équivalents. Nicole Mossoux et Patrick Bonté, s’ils pratiquent en chorégraphes (ce qui n’est pas tant un truisme que cela si l’on se souvient de la formation initiale du second) et que l’on reconnaît qu’ils travaillent non en couple ou en collectif mais en alternance et en communauté, ne pratiquent pas du tout ce dévoilement de la même façon.

Patrick Bonté traque l’étrangeté par la fenêtre. LUCAS CRANACH, HÉLIUM, NUIT SUR LE MONDE (2008), ouvrent des brèches dans le réel par où se glisse le regard ; son Unheimliche procède du regard hasardé. Nicole Mossoux fond les identités en figures multiples. Elle cherche, sur la trace de Spalanzani, le physicien de E.T.A. Hoffmann (fusionné avec Coppelius en un être unique et malfaisant dans le ballet Coppelia), la fabrique du même de l’être. C’est de la mise en lumière de ce « toujours différemment identique » que naît l’inquiétudt (voir, outre TWIN HOUSES, la multiplication par trois des figures dans KHOOM — 2007). Dans tous les cas, l’œil est un révélateur de ce qui devrait rester cacher, de ce qui relève d’une scène initiale obscène parce qu’annonçant une mort. C’est sans doute avec HURRICANE (2001, signé par Patrick Bonté) que ce propos est le plus clair. Cette pièce qui fonctionne comme une série de fenêtres sur l’obscénité, qui procède d’une confusion des figures (procédé plutôt propre à Nicole Mossoux) fait de l’œil une machine d’obscénité. Ces « yeux ouverts de la morte »8 qui poussent à la déshumanisation des sensations. Le dévoilement est radical.

Et effectivement, ce trop de clarté là est des plus troublant qui soit.