JAMAIS LA MENACE d’une disparition totale n’aura à ce point pesé sur nous.

Tout ce qui a précédé dans l’ordre historique ou intime — le déclin des civilisations, l’épuisement d’un amour — n’était qu’une répétition.

La vie naît, advient, engourdie, anxieuse, elle se déploie délicatement sous la lumière — le miracle se poursuit — puis nous disparaissons, corps et biens engloutis par la nuit.

Naissance et mort d’un rêve. Du monde comme rêve sans cesse relancé, dans son inépuisable magie, par les rêveurs que nous sommes. Jusqu’au jour où — c’est maintenant — les rêveurs disparaissent avec les poissons des grands fonds et les glaciers là-haut.

Après : rien.

Nuit sur le monde.

C’est notre disparition et c’est ma disparition. C’est ma mort confondue avec celle de la forêt de Tchékhov, des icebergs libres de vermine de Michaux, du rossignol que l’on n’entendra plus que dans les romans de Bounine.

Nous nous hâtons vers la mort — titre, dans le dernier opus de Mossoux-Bonté, d’une partie du triptyque qui forme le spectacle.

Un triptyque en vert, en bleu, en rose.

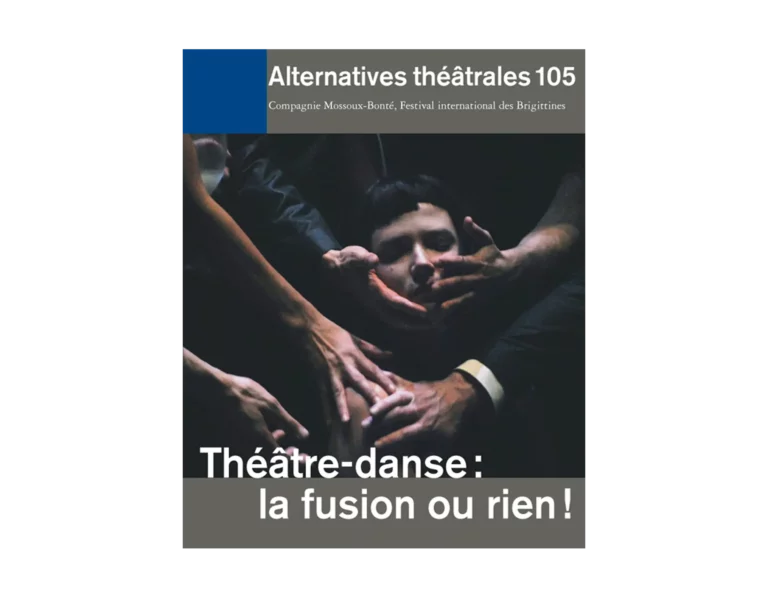

dans NUIT SUR LE MONDE, Compagnie Mossoux-Bonté, 2007.

Photo Mikha Wajnrych.

Comme une crucifixion.

Car il y a autre chose.

Une femme se dénude. Une femme est poussée à ce geste cru et délicat, qui signe sa mort.

On l’emporte. On la tire : hors de la vue. Elle est seule.

Les autres se protègent. Regardent et puis oublient. Évacuent. Tout en se tenant chaud.

Plus pour longtemps. Leur inconscience grégaire les fera basculer à leur tour.

Toujours grégaires. Et toujours inconscients.

Il y a ce geste, qui seul justifie l’être dans ce moment que l’on nomme Nuit sur le monde.

Regardez-moi. Tuez-moi. Sortez-moi d’ici. Enfin.

Car au moment de la fin vous serez seuls comme je l’ai été, avant tous.

Comme, seule, vous m’avez consommée.

La forêt, le rossignol, l’iceberg : ma bouche d’ombre, mon chant, mon pur triangle.

La scène finale le dit : chacun s’enfonce dans le noir à regret, en ordre dispersé.

Seul.

Ayant perdu tout ce qui faisait l’unité du vivant.

Le vertige comme refuge.

Comment départager, dans le travail de Nicole Mossoux et de Patrick Bonté, le politique et l’intime, le rêve et la réalité, l’Histoire et les histoires ? C’est dans la révélation d’une coïncidence de l’œuvre avec ce que je suis en ce début du xxre siècle, que j’ai aimé leurs spectacles. Un univers dont les ellipses, le laconisme, le subtil « montrer-cacher » permet à chacun d’identifier des expériences troublantes, familières. La force de la démarche est dans cette liberté laissée au spectateur.

L’inconscient, sollicité par des visions à la fois archaïques et raffinées, résonne fluidement. Jamais la forme ne nuit à l’émotion, jamais elle ne fait obstacle : elle accompagne. Son inquiétante étrangeté n’est pas anxiogène. Nous sommes en permanence reliés : aux autres, au passé, au fil ténu du temps, aux artistes qui nous ont précédés, à notre souffle sculpté par le son, la lumière, l’ombre qui, vertigineusement, la double. Comme l’oiseau tranquille au vol inverse oiseau/ qui nidifie en l’air d’Apollinaire, nous trouvons dans ce vertige un refuge. La violence est médiatisée par l’attitude à la fois distante et grave, ingénue et précise des danseurs. Le geste même de l’art.