Mouvement

KANDINSKY : « Plus le mouvement est non motivé, plus l’effet qu’il produit est pur, profond, intérieur. » C’est qu’il y a dans le mouvement quelque chose qui n’est pas immédiatement lisible, et qui surgit de l’intimité d’un monde intérieur, dans le jeu de l’ombre et de la lumière, quelque chose qui concourt au mystère de la captation du spectateur : une présence.

Présence

Maria Casarès disait qu’elle ne pouvait entrer dans un rôle que si on lui indiquait d’abord comment se poser et mettre ses pieds. Celle qui reste pour ceux qui l’ont vécue sur scène, avant tout un souffle et une voix, savait que la présence du comédien tient à la singularité

d’un corps et à une incarnation dans la langue jusqu’alors inouïe. Heiner Müller, quant à lui, pensait qu’un comédien doit avoir son texte dans les pieds et le laisser remonter pour que surgisse le théâtre : formulation très proche pour désigner ce qui permet le jeu, du mouvement à voir et à entendre. Qu’est-ce qui nous saisit alors, nous spectateurs de théâtre ou de danse, sinon une intensité repérée qu’on appelle présence, qui, dès qu’elle apparaît, change non seulement l’espace mais jusqu’à la qualité de l’air ? Il nous semble que ce surgissement nouveau provenant de la scène nous modifie nous-mêmes, transforme notre apparence dans cette face d’ombre de la salle où nous demeurons, comme si ce qui se jouait alors nous concernait au plus intime, au plus vif, et nous traversant si soudainement, nous baignait nous-mêmes, alors, dans la lumière de la scène.

Scènes

C’est pourquoi nous sommes si sensibles à l’effet de cette source. Si ce que nous comprenons par présence s’entend en philosophie par de l’événement qui troue le réel, à l’inverse ce qui nous laisse en souffrance est du non-événement absolu. Car nous pouvons aussi, bien sûr, pâtir à l’extrême de ce que la scène parfois drague le spectateur au lieu de chercher une forme d’art comme le reprochait Stanislavski à certains de ses élèves. La drague se fait même sur un mode nouveau, souvent loin de toute séduction, tablant plutôt sur le malaise, mais en appui complet sur un spectateur transformé en otage, voyeur hébété, comme si le regard ne pouvait être que celui du voyeur.

Cette « drague négative » se donne dans une fausse promiscuité au monde avec une avalanche d’objets qui n’a rien de commun avec les objets vrais de Kantor ; c’est bien plutôt la poubelle arrachée à la vie et exposée comme objet d’art, programme du dernier Marcel Duchamp et que ses tristes épigones répètent jusqu’à épuisement, prenant la scène pour décharge. La scène nous renvoie plus que jamais le miroir déformant ou exaltant de notre monde.

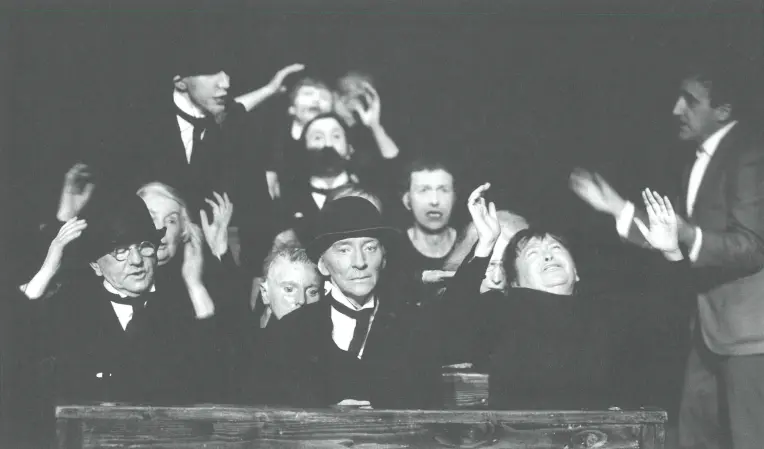

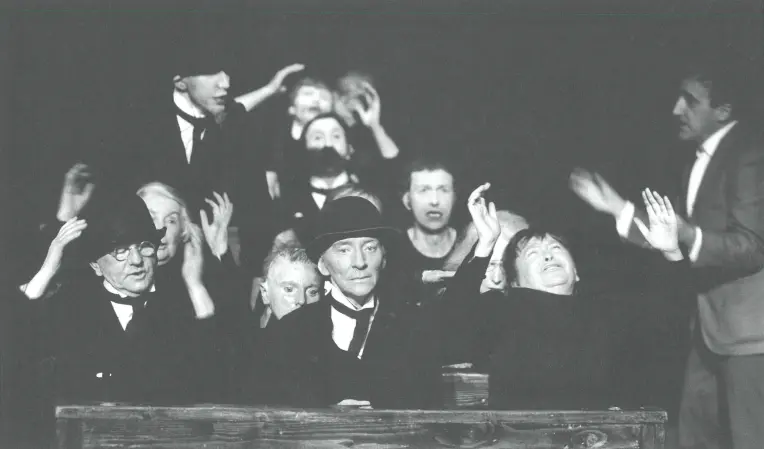

Ce qui est certain, c’est que plus qu’aucun autre médium, la scène nous donne ou nous enlève de l’intelligence. La force, dès leurs premiers spectacles, de Kantor et de Pina Bausch, ces deux maîtres du passage des frontières entre les genres, et de ceux qui s’inscrivent dans leur héritage, vient de cette invention d’un langage et d’un espace singulier à partir du monde réel (Histoire, rapport homme/femme, grands mythes …) marquant définitivement notre propre sensibilité qui entre en résistance.

Compagnie Théâtre Cricot 2 de Cracovie (Pologne), Théâtre National de Chaillot, Paris, 1977.

Photo Agence Bernand.

Résistance

Des formes nouvelles d’exploration d’une humanité en quête de subjectivation s’inventent qui permettent aux comédiens ou aux danseurs d’entrer en résonance avec la pensée qui les porte ; ils deviennent des corps-pensées pour reprendre l’expression d’Alain Badiou résistant à un devenir-machine qui menace chacun, grâce au tracé toujours surprenant du mouvement qui les emporte plus loin. Car la motivation première du mouvement est un monde intérieur.

Le travail sur la voix est un des modes de résistance et d’exploration, et nous sentons bien que la voix, c’est encore du corps, avec ses strates, son feuilleté plus ou moins riche dans ses articulations, ses variations, ses failles et ses fastes.

Certains textes peuvent être incitation à des formes : Musil ou Melville (pour François Verret), Strindberg, Stramm (pour Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma) offrent des écritures où la question du rythme, du souffle, de l’essoufflement, de l’équilibre et de sa mise en danger est toujours très présente et dynamique, conduisant parfois, d’ailleurs, à l’étouffement ou l’aphasie.

La scène devient le lieu où l’on se confronte à ces points-aveugles sans hiérarchie des langages comme le voulait Kantor. Les acteurs-personnages de François Tanguy ressemblent eux aussi à des mannequins traversés par une Babel poétique. Mais ce qui compte, comme le dit Laurence Chable, c’est que quelque chose, avec ou sans voix, s’élève dans l’air, se détache sans effort et que ça danse. Car si le corps est toujours pris dans un langage qui est à la fois « partageable et crypté » précise Patrick Bonté, il n’est expressif que dans la mesure où il porte avec sa lumière sa part d’ombre : que ça danse avec ses ombres !

Danse des ombres

Peut-on échapper aujourd’hui à l’hystérie qui semble dominante sur scène alors que ce n’est qu’un mode d’expression parmi d’autres ? Serait-ce la voie rapide, pour atteindre plus vite l’émotion ?

Des artistes comme Patrick Bonté et Nicole Mossoux se sont engagés dans l’exploration d’un tout autre registre de complexité gestuelle et mentale. Et c’est comme si s’offrait à nous un paysage, où des êtres ne sont plus dans la performance d’un savoir-faire, comme un mur d’expressivité où ils se donneraient à voir eux-mêmes, rappelle Patrick Bonté, mais traversés par quelque chose qui les dépasse, les déborde et qui élargit notre perception du présent. Nicole Mossoux insiste toujours sur cette idée forte que la présence doit être constamment mise en doute, que l’interprète doit descendre loin en lui et laisser les gestes s’avancer en éclaireurs : alors la réminiscence survient, volatile ou fracassante.

Avec eux, les mots de Kandinsky prennent vie, en scène, dans le paradoxe d’une divagation précise de l’exploration des zones troubles de l’être et de ses actes dans le clair-obscur de sa capacité poétique.