AND WAS THIS YOUR IDEA ?

Question revenue maintes fois dans un entretien avec un critique britannique pour un livre sur la dramaturgie. La discussion tournait autour de la dramaturgie des TRAGÉDIES ROMAINES du Toneelgroep Amsterdam (2008) dans une mise en scène d’Ivo van Hove.

« À mon avis, vous êtes tous des usurpateurs prétentieux. » Opinion d’un membre du public sur les dramaturges présents à la discussion sur la dramaturgie de la danse au festival Uzès Danse (2009).

J’ai hésité à écrire ce texte sur la dramaturgie, de même que me laisse toujours un instant sans voix la question qui revient très souvent : « Qu’est-ce, précisément, la dramaturgie ?». J’ai, bien sûr, quelques réponses vagues toutes prêtes : « le dramaturge est un assistant du metteur en scène » ou « Il y a toujours un processus dramaturgique dans un processus de production. Toutes les discussions sur le quoi, le pourquoi et le comment constituent la dramaturgie de la production. » Après avoir travaillé une petite vingtaine d’années comme dramaturge, d’abord pour le théâtre de répertoire contemporain et ces dernières années presque exclusivement pour la danse, je n’ai pas encore trouvé de réponse simple, et encore moins une définition qui me satisfasse. J’admire et envie secrètement les dramaturges qui parlent de leur méthode. Je n’en ai aucune et plus les autres exposent avec assurance leur mode de travail, plus ma position me paraît devenir fantomatique — une sensation dont je ne souffre pas cependant durant le processus concret de réalisation d’un spectacle.

Je n’ai donc aucune formule. Je peux cependant dire avec certitude que pour moi, l’essence de la dramaturgie réside dans la relation entre deux personnes, le chorégraphe ou le metteur en scène d’une part, et le dramaturge d’autre part, une relation qui est définie et délimitée dès le départ par le premier et qui peut être très différente d’un projet à l’autre. C’est le metteur en scène/ chorégraphe qui pose les bases de la relation et indique quels sont ses besoins et ses exigences, et c’est au dramaturge de remplir le rôle qui lui est assigné et de lui donner forme. Il est évident que les metteurs en scène/ chorégraphes ont des besoins très différents et que leur besoin d’un soutien varie beaucoup, ou qu’ils n’éprouvent pas toujours le besoin de collaborer avec un dramaturge. Chaque projet a un parcours différent et chaque processus de réalisation pose des exigences spécifiques. Lisi Estaras (les ballets C de la B) a une toute autre façon de travailler qu’ Arco Renz ( Kobalt Works ). Une chorégraphe débutante comme Lisbeth Gruwez ( Voetvolk ) a besoin d’un accompagnement et de l’intervention d’un dramaturge différent de ceux requis par une « vieille routière » comme Meg Stuart ( Damaged Goods ). Et chez cette dernière, le processus de réalisation du projet en extérieur ALL TOGETHER NOW ( 2008), pour lequel la participation du public était essentielle, a été très différent de celui de BLESSED (2007), un solo dans une petite salle avec une disposition classique du public. La meilleure manière de parler de dramaturgie consisterait donc à décrire chacune des relations établies avec un réalisateur, en interaction avec toute l’équipe, pour chacun de ses projets.

Pour la dramaturgie du théâtre de répertoire, qui domine aujourd’hui encore l’essentiel de mon travail, on peut encore assez aisément parler de « méthodes ». Il existe un parcours précis qu’un dramaturge peut suivre : la rencontre avec le texte, sa nécessité dans l’ici et maintenant, reste le point de départ de la conversation permanente entre le metteur en scène et le dramaturge tout au long du processus. Il y a l’accompagnement de la traduction qui est faite en fonction de la vision de la pièce qui émerge. Il y a aussi la recherche de l’univers de l’auteur et du contexte historique (philosophique, politique, social, économique, psychologique, etc.) dans lequel la pièce a vu le jour. Cet univers et ce contexte sous-tendent à leur tour l’analyse de la pièce, vers par vers, avec des questions concrètes sur la signification d’un terme, sur une motivation, un mouvement, etc.; et acte par acte avec une discussion à propos d’évolutions plus larges, d’oppositions, de continuité et de discontinuité. Au fil de cette analyse s’affirme le rapprochement entre le monde de la pièce et le présent, le dialogue entre l’instant dans lequel ce texte — d’un passé lointain ou récent — a été écrit et le moment de la mise en scène. Il y a l’installation progressive du metteur en scène et de son monde — et de sa vision théâtrale dans l’univers de la pièce. Ce dernier point est le véritable but du trajet suivi par la dramaturgie du texte. La meilleure image que je puisse en donner est celle de la cartographie. On est face à un pays dont on doit dresser une carte. Ce pays est une donnée, la carte est une notice au but spécifique. Elle peut se concentrer sur la géographie du pays, ses fleuves et ses dénivellations ; elle peut se focaliser sur le réseau routier, sur la densité de la population, etc. Les discussions dramaturgiques, un échange réciproque entre le metteur en scène et le dramaturge, où le dramaturge prend traditionnel lement en charge le travail d’investigation, constituent le référentiel de la mise en scène et de toutes les autres discussions, avec les concepteurs, les acteurs, le département communication de la compagnie et le monde extérieur.

Cette description est bien sûr théorique et basique le spectre des différentes façons d’aborder le texte dans un spectacle de théâtre est vaste, des mises en scène « fidèles aux auteurs » aux spectacles sans texte ; certains metteurs en scène préféreront une approche beaucoup plus intuitive qui évite des analyses très poussées. La danse se trouve en général à l’extrémité opposée de ce spectre. Parfois pourtant, une partition musicale peut donner une structure et un univers linéaires aussi stricts à un spectacle de danse que le texte à une représentation de théâtre. En général, lors de la création d’un spectacle de danse, on s’appuie sur un thème ou un matériau moteur, il y a des références marquées (à une musique, un auteur, un vidéaste, un film, etc.), mais il manque un point de référence précis auquel tous les collaborateurs de la production peuvent s’accrocher. Et il est ainsi impossible de dessiner au préalable une carte qui puisse faire office de fil conducteur du processus de réalisation. Les chorégraphes explorent des contrées inconnues tels devéritables aventuriers. Sans carte.

Lorsque Meg Stuart m’a demandé en 2006 de réaliser la dramaturgie de son nouveau spectacle, nous ne nous connaissions pas. J’avais vu la plupart de ses réalisations, j’appréciais beaucoup son travail, et je fus donc très heureux qu’elle me sollicite. Mon expérience concrète de la danse était très limitée : dans un lointain passé, j’avais déjà conçu la dramaturgie de COMBINAISON (1995 ), une chorégraphie de Bert Van Gorp, inspirée du WOYZECK de Georg Büchner, et, plus tard, alors que je faisais partie du noyau artistique de Laika, une troupe de théâtre pour l’enfance et la jeunesse flamande, j’avais invité Ugo Dehaes (Kwaad Bloed) à monter un spectacle de danse pour enfants, ROZENBLAD (2004), dont j’avais coaché la réalisation, un peu à distance. Mon terrain de travail était le théâtre, et essentiellement le théâtre à texte. Mais Meg était une chorégraphe expérimentée, moi, un dramaturge expérimenté, et j’avais le sentiment qu’il y avait pour moi, dans son intérêt croissant pour la théâtralité, une ouverture évidente à son travail. Cela avait tout d’un saut dans l’inconnu, comme c’est toujours le cas dans une première collaboration artistique. mais là, il y avait deux inconnues : Meg Stuart et la danse. Comme j’avais été sollicité très tardivement, il ne fut guère question d’une période de préparation. Meg travaillait en Allemagne, moi en Belgique, et nous avions tous deux des agendas bien remplis.

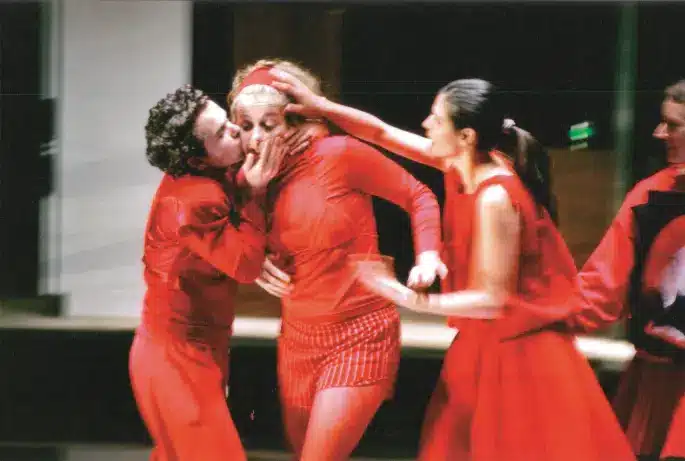

Notre collaboration s’inscrivait dans le cadre du volet théâtre du festival d’opéra de Salzbourg (Salzbttrger Festspiele), où Meg était invitée à faire un spectacle de danse. Le thème central de ce volet théâtre était l’humour. Meg avait déjà un titre, une véritable prise de position en soi : IT’S NOT FUNNY. Elle explorerait la notion de pudeur, le moment où notre image publique vacille, et cela dans une confrontation concrète avec la comédie musicale d’Hollywood. La représentation du corps humain et la gestuelle de ces films avait eu un impact très direct sur Meg Stuart. La chorégraphe américaine a grandi dans un environnement où le showbiz était fortement présent. L’ensemble de son œuvre peut être vue comme une opposition à ce monde de paillettes glamour, comme une lutte et une quête d’un rapport alternatif et plus véridique au corps mis en scène. C’est cette confrontation qu’elle voulait traiter directement dans IT’S NOT FUNNY.

En dehors de deux rencontres avec le scénographe, nous n’avons plus eu aucun contact avant le début des répétitions à Berlin. Le décor et la composition, très précise et réfléchie, de l’équipe artistique sont les préparations les plus concrètes que Meg Stuart effectue avant le début des répétitions. J’ai plus tard remarqué que Meg choisit souvent un « joke r » dans la composition de son équipe, et je suppose aujourd’hui que j’étais un« joker » pour IT’S NOT FUNNY …

On a relativement peu écrit à propos de la pudeur, et j’ai rapidement découvert pendant les répétitions que les textes (théoriques) étaient une piètre source d’inspiration. Durant le premier mois de répétition, j’ai pris pour point de départ des improvisations de discussions à partir de l’expérience personnelle de chacun, en proposant une grande quantité de matériel visuel (compilation de fragments de film présentant de célèbres scènes d’escalier LAUGHTER AND RIDICULE. TOWARDS A SOCIAL CRITIQUE OF HUMOUR du sociologue britannique Michael Billig — qui a posteriori m’a permis de prendre conscience de « l’enchaînement hasardeux », devenu mon fil conducteur dans la poursuite du processus de création. Cela ne veut pas dire que Billig ait nécessairement été aussi un fil conducteur pour Meg, mais il m’a en tout cas permis de reprendre avec elle un dialogue constructif. Cette première expérience de participation à une production de danse et la découverte de la méthode de travail de Meg Stuart a été une révélation capitale pour moi. Après plus de dix ans à travailler comme le décor du spectacle était un gigantesque escalier à colimaçon‑, clips d’Eddy Wally, un chanteur de charme flamand, dépourvu de toute pudeur, et de ce fait jamais ridicule) et des propositions de situations (théâtrales).

J’essayais de tenir compte autant que possible de ce que je voyais ; j’étais présent en permanence pendant les répétitions. Le premier enchaînement, présenté au bout de six semaines, durait environ deux heures et juxtaposait des instantanés issus des improvisations ; il me laissa désespéré et démuni. Ce défilement informe et interminable defragments ne provoquait que peu d’émotion, il n’y avait pas de fil conducteur, on ne parvenait pas à trouver de thème central global. La plupart des fragments étaient très ténus, sans intérêt, ni sur le plan chorégraphique ni sur celui du contenu, les parties intéressantes étaient sans lien avec le reste. La panique et le désespoir auraient eu raison de moi si je n’avais pas su — rationnellement — que Meg avait une longue expérience de création de spectacles. J’ai pu sortir de cette impasse grâce à la découverte (tardive) d’un texte LAUGHTER AND RIDICULE. TOWARDS A SOCIAL CRITIQUE OF HUMOUR du sociologue britannique Michael Billig — qui a posteriori m’a permis de prendre conscience de « l’enchaînement hasardeux », devenu mon fil conducteur dans la poursuite du processus de création. Cela ne veut pas dire que Billig ait nécessairement été aussi un fil conducteur pour Meg, mais il m’a en tout cas permis de reprendre avec elle un dialogue constructif.