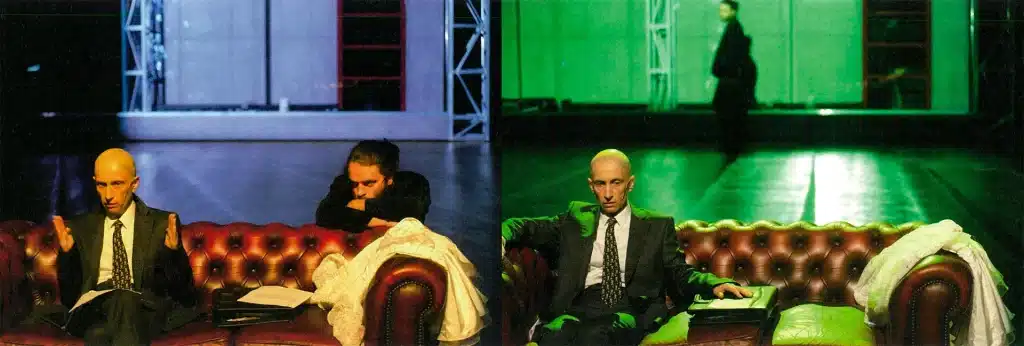

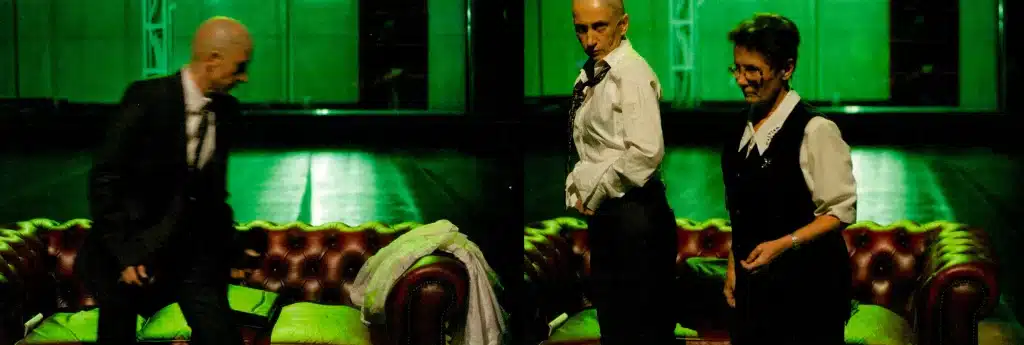

Le projet d’un spectacle basé sur Le Roi Lear, Othello et Le Marchand de Venise de Shakespeare existait depuis quelques années. Mais Krzysztof n’entame pas le travail sur un nouveau spectacle tant qu’il n’a pas terminé le précédent. Les nouvelles idées s’installent en lui de manière persistante sous la forme d’une vision générale qui permet cependant d’inscrire le spectacle à venir dans le calendrier réel du metteur en scène. Ainsi on a longtemps parlé de ce projet sur Shakespeare comme de la « Trilogie des exclus ». Elle mettrait en exergue l’altérité des trois héros masculins de Shakespeare : le vieillard, le juif et le noir.

Parmi les nombreuses réalisations shakespeariennes de Warlikowski, Le Marchand de Venise est déjà apparu comme l’un des premiers spectacles réalisés après les études de mise en scène (1994). Le Roi Lear et Othello restaient des textes rêvés mais ilétait évident que, tôt ou tard, la confrontation aurait lieu. Il n’y avait cependant aucun plan concret, ni aucune idée, pour relier entre eux ces drames. Le travail sur l’adaptation à commencé en été 2010 lorsqu’on a réussi à terminer le scénario de La Fin. Au cours de vacances communes, il nous restait encore quelque temps pour jeter un œil sur Shakespeare. Tout au moins commencer. L’énormité de la tâche était cependant très déprimante. Nous avons commencé tout de suite le travail sur les textes, sans disposition introductive précise. Le premier mouvement naturel semblait être le nettoyage des pièces de Shakespeare du surcroît de mots et de récits compliqués. Ce n’était pas difficile. D’abord Lear. Nous avancions vite, comme un coiffeur qui au lieu de créer une coiffure artistique doit tout simplement couper les cheveux à ras. Nous cherchions le mécanisme d’assemblage de la prochaine construction. On savait déjà alors qu’un seul acteur jouerait Lear, Shylock et Othello. Ces activités de nettoyage et de raccourcissement des textes n’étaient cependant pas satisfaisantes. Nous nous sommes séparés pendant ces vacances avec quelque chose qui n’a, en fait, servi à rien par la suite. Quelques semaines après, nous avons jeté un œil sur ces versions abrégées mais nous ne les avons jamais utilisées telles quelles. On peut dire que cette première étape du travail est partie à la poubelle mais a constitué la première approche indispensable de cette montagne de verre que sont restés en permanence ces trois textes gigantesques de Shakespeare.

Ce nouveau projet a été abandonné durant quelques semaines. Nous terminions, en effet, le travail sur La Fin dont la première a eu lieu fin septembre 2010. Tout de suite après nous avons commencé les discussions sur la façon d’aborder cette nouvelle adaptation. Après (A)pollonia, Tramway et La Fin, c’était la quatrième tentative de former un texte original, une nouvelle pièce écrite à partir de textes existants et de textes improvisés, aussi bien lors du travail littéraire que lors des répétitions. Depuis un certain temps, Krzysztof Warlikowski disait clairement que cela ne l’intéressait plus d’être au service des textes d’autrui. Il serait plus convenable de dire « représenter les textes d’autrui » mais la crudité de cette expression doit être retenue. Dans son itinéraire théâtral, le metteur en scène a atteint le stade où le théâtre devient entièrement un instrument pour énoncer ses propres points de vue ; une expression très intime qui facilite d’ailleurs la connaissance, l’observation et la description du monde appelé objectif. C’est une route étrange, sans doute la seule possible, une voie complexe que l’on pourrait, par défaut, qualifier de démarche partant du détail pour aboutir à l’ensemble.

En tant que proche collaborateur, je ne voudrais pas ici me laisser aller à des divagations théoriques et ramener le travail de Warlikowski à une catégorie bien précise de la théorie du théâtre, d’autant plus que la théorie est plutôt le résultat des actions pratiques, mais faire référence aux catégories post-dramatiques dans son cas est quelque chose d’évident. Le montage de textes proches pour créer sa propre pièce convient totalement aux découvertes Lehmannowskiennes qui, d’ailleurs, vu la capacité étendue de leurs significations conviennent à la description de beaucoup d’autres phénomènes divers. Parfois, je m’interroge sur les précisions supplémentaires à apporter pour définir avec plus de netteté la classifi- cation de cette activité théâtrale que Warlikowski a commencé avec (A)pollonia. Peut-être devrait-on parler de post-théâtralité ? Car cette façon d’aborder le texte et la littérature n’est pas le résultat d’une décision arbitraire du créateur, mais la conséquence d’un processus de longue haleine qui s’est déroulé dans son théâtre.

En effet, Warlikowski n’a jamais traité le texte comme la chose principale. Le but de ses activités théâtrales a toujours été lesens. Pour extraire du texte, il fallait toujours passer par sa déconstruction. Avant tout, le nettoyer des clichés et de l’imaginaire sur lesquels se fondait la conviction fallacieuse que nous savons qui est, à quoi ressemble et comment agit le Hamlet de Shakespeare ou le Dionysos d’Euripide. La première étape du travail sur le texte (car malgré tout le texte reste le matériau principal de départ du travail de Warlikowski) consistait donc à descendre dans l’enfer inattendu et surprenant des sens. Ensuite, ces sens étaient soumis à la confrontation avec la sensibilité actuelle. Pour Warlikowski, il est, en effet, tout autant évident que le théâtre ne peut être que contemporain, de même qu’il ne saurait être un instrument ou un langage au service de la littérature. Cette confrontation est menée également au niveau du discours et lors de l’improvisation des acteurs au cours de laquelle commence à apparaître leur corporalité : la langue profondément enfouie explose alors sur scène et exerce souvent une action catalyseuse ou au contraire destructrice. Pour Warlikowski, en effet, le texte ne s’accomplit que lors de la confrontation avec les acteurs. Ce sont eux « les lecteurs de sens », l’instance supérieure. Ce qu’ils ont obtenu et découvert constitue un tournant critique qui permet au metteur en scène de tirer des conséquences ultérieures ou, plutôt, une conséquence vis-à-vis du texte.

Cette façon de travailler qui a attiré sur Warlikowski les foudres de la critique conservatrice et des spectateurs scandalisés par le soi-disant manque de respect pour le texte et l’auteur, a finalement abouti à des recherches plus extrêmes et radicales, c’est-à-dire à la création de textes propres, basés sur les textes existants. On peut se demander pourquoi Warlikowski n’écrit tout simplement pas ses pièces à partir de zéro. La réponse la plus simple est qu’il n’est pas écrivain. Mais elle n’épuise pas le fond du problème. Metteur en scène dans le sens le plus profond de ce mot, il a besoin dans son travail de « sparring-partner»tout comme il a besoin d’air. Le texte et son auteur sont les premiers boxés, pour en extraire les significations et les sens. La confrontation entre eux de textes différents, très joliment définie par Jan Kott comme « la méthode de frottement d’un texte contre un autre » multiplie les points de vue et, de ce fait, retire au monde représenté sur scène toute monosémie. Elle ajoute à la pièce une multiplication discursive rendant son expression impossible. L’impossibilité signifie ici la transgression des frontières des systèmes binaires qui, malgré leur simplicité charmante, ne sont pas adaptés à la description complexe du monde et de ses problèmes.

Cette attitude pleine de réserve envers le théâtre — considéré comme une convention aussi morte que toutes les autres et qui nécessite une résurrection constante afin de pouvoir toujours garantir la communicabilité et la vivacité du contact avec les spectateurs — peut être entendue non seulement dans les déclarations de l’artiste mais aussi perçue dans la façon de construire son spectacle, et cela dès l’abord du texte. Bien sûr le théâtre, tout en étant une malédiction et une menace, est aussi l’unique possibilité de communiquer avec les spectateurs et le monde appelé parfois réalité. C’est pourquoi il faut trouver cette fine ligne rouge, en fait ce sentier qui mène au savoir et à la compréhension au-delà ou au milieu de toute cette sphère de procédés qui marchent si bien dans le domaine du commerce où, dans le meilleur des cas, dans ce qu’on appelle « la distraction culturelle ». Justement le post-théâtre apparaîtrait ici comme une solution pleine d’espoir. Il serait le lieu idéal de la coprésence des créateurs et des spectateurs, en tension jusqu’à la limite du supportable absorbant et générant des résultats inattendus. (Post est ici, en fait, le mouvement garantissant le retour aux racines et aux principes initiaux du théâtre souvent trahis et dénaturés). Dans une telle réalité, chaque geste devrait être fait comme « en dépit de ». Avant tout, en dépit des attentes et des habitudes des spectateurs, de façon risquée, à la frontière de la compréhension totale et du rejet de la proposition par la salle. Ce n’est que par la destruction des habitudes que l’on peut ouvrir la voie vers de nouvelles attentes. Ce n’est qu’en amenant à un profonde crise qu’on peut libérer de nouvelles énergies et faire que le théâtre cesse d’avoir pour critère de base le monde de la littérature, c’est-à-dire le monde représenté. La distinction traditionnelle entre les genres lyrique, épique et dramatique suggérait la nécessité de créer un monde différent s’accomplissant dans l’action, dans la confrontation immédiate avec les limites de la collectivité, de sa présence ici et maintenant. Le drame appartient cependant à la littérature et non au théâtre. On ne peut l’accepter que comme un élément de base dont on peut tirer profit. Quelque chose à utiliser et même à exploiter. C’est en quittant le texte que la voie mène au monde présent et non représenté. Dans les spectacles de Krzysztof les monologues jouent un rôle clé. La parole directe, souvent adressée directement aux spectateurs. Ce qui, dans un certain sens, est totalement antithéâtral, contre la règle de la narration générale qui dit que l’action est le héros. C’est pourtant en lien avec la tradition antique qui interdisait de montrer sur scène les événements sanglants et brutaux et ne permettait que leur récit. D’où le rôle dominant des monologues dans la tragédie grecque qui remplaçaient non seulement ce qu’il était interdit de montrer ou de représenter sur la scène (règle du décorum) mais aussi ce que les moyens limités de la scène ne permettaient pas de montrer. Le monologue est le moyen fondamental de construire l’expression chez Warlikowski. Une forme de communication sans intermédiaire, qui offre deux grandes possibilités théâtrales : une pénétration profonde dans la tête de l’acteur /personnage et dans la tête des spectateurs/témoins/participants. Le monologue déclenche l’investigation intérieure, l’observation de l’état de la pensée et de la raison. Il permet de soupeser les arguments, de confirmer et d’invalider les motivations, de justifier ou de ruiner les décisions. C’est le territoire sur lequel s’est transférée l’antique Agon. Dans le théâtre de Warlikowski, les vecteurs des conflits ne se situent pas entre les personnages mais sont enfermés dans les territoires individuels de chaque héros. Les conflits interpersonnels servent uniquement à mettre en mouvement les discours intérieurs et l’enfer de son propre destin. Dans le bilan final, les personnages restent totalement isolés avec la liste de leurs propres actes et actions, qui doivent être jugés. C’est pourquoi le thème central de la faute et de la possibilité ou plutôt de l’impossibilité de son rachat et de son pardon reste intérieur au personnage. Ce qui renvoie toute la responsabilité sur l’acteur/personnage. On ne peut pas dire facilement : « C’est eux ». On ne peut rejeter la faute sur les décrets divins, puisque le ciel, depuis un certain temps, est muet (peut-être l’a-t-il toujours été, mais si nous faisons confiance aux témoignages nous pouvons penser qu’il en a été autrement.). Même s’il n’est pas vide, ilne s’occupe aucunement des choix et des décisions des hommes. Le monologue, fondamentalement très antithéâtral, surtout lorsqu’il n’est pas au service de la forme repoussante du monodrame, donne la possibilité de s’arrêter complètement et de concentrer son attention sur l’argumentation de l’individu, sur ses cheminements et ses motifs tortueux. |permet d’entrer totalement dans une tête étrangère, de mettre en route le mécanisme difficile de l’identification critique — mais en même temps incroyablement efficace — avec le personnage. L’Agon se transfère au niveau des raisons invoquées et implique de les observer attentivement afin que leur acceptation ou leur rejet soit tellement relatif qu’il en devient, en fait, impossible. Je me souviens lorsque nous avons travaillé sur l’adaptation du texte de Tennessee Williams Un Tramway nommé désir. La découverte que le monde de Blanche était construit sur un monologue, un monologue intérieur conduit dans l’isolement obsessionnel de la salle de bain embuée et prise d’assaut par Stanley Kowalski, a déclenché tout le processus.

Les temps pré-modernes au cours desquels les gens n’avaient pas droit à la solitude car les conditions économiques et d’habitation les condamnaient à une compagnie permanente, étaient dans un certain sens des temps pré-théâtraux. Peut-être est-ce pour cela que les héros des pièces provenaient habituellement de familles royales dans lesquelles le luxe de l’isolement était imaginable et possible, quoique inconnu à grande échelle?Le monologue, source de connaissance de soi- même, est aussi la source de souffrances engendrées par sa propre conscience. En accord avec les convictions de Warlikowski — pour qui nous répondons entièrement de tous nos actes et les circonstances extérieures, bien qu’elles puissent jouer un rôle, ne justifient rien — le monologue est devenu l’une des plus importantes formes de construction de l’expression.

Je reviens à l’histoire de l’adaptation des Contes africains d’après Shakespeare. Après la formation et le rejet de la première version du texte, il est devenu clair que, dans le cas de Shakespeare, il fallait se concentrer sur le point critique de ses pièces. Mais critique non pour le déroulement de l’action car, comme on le sait, ce déroulement est fantaisiste chez Shakespeare et doit détourner l’attention du fait fondamental, tout en permettant d’entraîner les néophytes dans les événements théâtraux. |s’agissait des points critiques concernant les motivations des personnages et leurs motivations en fonction des thèmes considérés comme essentiels pour chacun des héros. En même temps, nous avons commencé à enrober les textes de Shakespeare de monologues complémentaires provenant d’autres sources, pour finalement créer ces destins depuis le début, ancrer ces existences théâtro-littéraires dans des variantes de destin possibles aujourd’hui. Shakespeare nous offre quelques contes, des modèles de costumes de destinées. C’est une offre généreuse car ses contes peuvent encore aujourd’hui être lus jusqu’au bout. Ils contiennent en effet des germes d’histoires contemporaines. Relève du conte, par exemple, le mystérieux partage du royaume en trois parties égales, réalisé par Lear au début de la pièce, qui devient un tournoi de déclarations d’amour des trois filles. Partage soi-disant réalisé et décidé de manière juste et idéale, précisément en trois parties. Mais il faut cependant offrir une déclaration d’amour, une déclaration qui pourrait modifier ce partage, agrandir une partie au détriment des deux autres. Relève aussi du conte, l’accord conclu entre Shylock et Antonio sur la garantie en livre de chair, livre qui se révèlera être le cœur. Tout comme les cassettes de Belmont (bien-sûr au nombre de trois : en or, en argent et en plomb) qui constituent la malédiction paternelle protégeant l’héritage de Portia. Et aussi le célèbre foulard offert par Othello à Desdémone, objet à la signification magique, qui protège l’amour conjugal et garantit l’éternité de l’attractivité réciproque des époux. (« Une force magique est dans les fils de ce foulard. Une voyante l’a cousu lors d’une inspiration prophétique. La soie provient de vers, vénérés comme sacrés ; le colorant provient du cœur de jeunes vierges décédées. ») Ces curieux attributs de l’irrationalité s’immiscent dans un monde aux motivations très calculées, d’actions et d’entreprises n’ayant rien de surnaturel. C’est justement cette dose d’irrationalité qui s’insinue habilement dans le fonctionnement du monde, aussi habilement aujourd’hui qu’à l’époque de Shakespeare, et qui permet de pénétrer dans la profondeur du texte. Ces fêlures sont indispensables. Elles ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur le texte.

Certaines décisions sur le texte sont tombées très vite : la commande chez Wajdi Mouawad, avec lequel Krzysztof a collaboré durant l’adaptation de Tramway, de trois monologues montrant l’état d’esprit de trois femmes de Shakespeare : Cordélia, Portia et Desdémone. Dans la structure des drames, on ne leur donne pas très souvent la parole. Or ce sont elles qui constituent les prismes concentrant les résultats des actions des hommes : action paternelle, action de l’époux et du fiancé aux conséquences toujours mortelles. Même si cela ne conduit pas toujours au meurtre ou au suicide, à chaque fois cela aboutit à une exclusion du monde, à la mort, dans le meilleur des cas, à la mort civile. La tâche de Waijdi, dont l’écriture est pénétrée de poésie, balançant à la limite d’un délire post-traumatique, consistait à créer trois textes provenant de l’intérieur de ces êtres enflammés que l’on détruisait. Le roman de M. Coetzee, L’Été de la vie, est apparu également au début du travail. Cet écrivain, si important depuis tant d’années pour Krzysztof (il est apparu la première fois dans (A)pollonia) apporte, dans ce processus de frottement de texte contre texte, un contrepoint non seulement temporel — par la puissance de la passion qu’il inscrit dans le monde contemporain, puissance comparable à celle de l’époque shakespearienne — mais également rationnel. La discipline de pensée anglo-saxonne, dépourvue de sentimentalisme et d’une facile empathie, conduit à objectiver la relation entre ceux qui s’aiment et ceux qui se haïssent. Le modèle des relations entre le père mourant d’un cancer et son fils obligé de s’occuper d’un vieillard de plus en plus végétatif, devient la relation possible actuellement entre Cordélia et Lear. Mais ce n’est qu’une des suggestions que reçoit Wajdi Mouawad, suggestion qui trouve un écho dans sa tête sombre pour laquelle la dimension existentielle de l’humanité court irrémédiablement à la catastrophe. Mais Cordélia, qui a reçu les caractéristiques du fils de L’Eté de la vie (ce fils d’ailleurs n’est que Coetzee, l’auteur lui-même dans ce roman conçu comme une vivisection), manque de réflexions personnelles. Le personnage qui apparaît dans les Notes est totalement objectivé, son existence n’est formée que de comportements extérieurs. La poésie nécessaire et l’analyse de ce qui s’est passé se trouvent dans le monologue de Waïjdi. Il manquait encore l’émotivité qui l’a conduite à la crise. On la trouve dans un autre texte de Coetzee, Au cœur de ce pays, récit hallucinant de la folie d’une jeune fille amoureuse de son père dont elle est mortellement jalouse. S’imaginant le meurtre de celui-ci, la vieille fille, désespérément seule, commence à entendre des voix masculines qui lui parviennent des avions survolant sa maison. Elle se met à accumuler et blanchir des pierres pour en composer des textes : les vers d’une amante schizophrène adressés aux dieux ou aux hommes qui la survolent. Il en va autrement pour les deux filles restantes de Lear : Goneril et Regan. Elles aussi recevront leur récit de Coetzee. L’Été de la vie, en plus des Notes évoquées, contient quelques interviews conduits par le jeune biographe du regretté Coetzee. Il a rassemblé les informations au sujet de son livre. Il rencontre avant tout « les femmes de sa vie » qui disent des choses tristes sur Coetzee et le jugent très sévèrement, notamment sur sa sexualité, sur son manque de passion et de talent, qui auraient pu faire de lui un bon amant. Au cours de la conversation surgissent cependant des situations et des comportements qui ne permettent pas de classer facilement ses relations de manière univoque. Tout au début du travail, Krzysztof avait décidé que ces deux monologues seraient attribués aux acteurs jouant Goneril et Regan. C’est l’une des manières qu’adopte le metteur en scène pour fuir le théâtre. Grâce à l’assemblage de deux existences dans le corps d’un seul acteur — l’une shakespearienne et l’autre tirée d’un texte de Coetzee — émerge un nouveau personnage, une nouvelle existence dont la caractéristique essentielle est sa dépendance vis à vis de l’acteur. De cette manière, le personnage se libère des éléments du jeu en faveur d’une présence. Il devient un espace que s’approprie l’acteur. Parallèlement, nous recherchions des textes qui auraient permis de recréer les situations des héros masculins des trois parties. Lear avec sa vieillesse, en proie à une maladie mortelle destructrice — un cancer du larynx attribué par Coetzee, thème qu’il a tiré du film de Kurosawa — devenait rapidement un héros précisément défini, non par sa force physique, mais par sa physiologie qui déterminait son comportement et déshumanisait son existence. Pour Shylock aussi on avait besoin d’arguments pour que son histoire cesse d’être uniquement le récit d’une vengeance sur un usurier juif rapace, quelque chose qui élèverait le conflit au-delà du terrain financier ou religieux. De même avec Othello qui apparaissait comme un meurtrier tuant sa femme par jalousie, dans le contexte élaboré par le diabolique lago emporté par la vengeance.

L’excès de passion n’étant pas suffisamment justifié par le motif raciste, nous avons cherché des solutions qui transféreraient le centre de gravité de cette histoire sur la peau noire d’Othello. Progressivement sont apparus divers textes qui réorientaient les narrations shakespeariennes vers nos Contes africains, lus non seulement à travers le prisme des races et des traditions différentes mais aussi avec celui d’un monde à l’éthique et la sensibilité différentes. Le cliché imaginaire de la vie magnifique dans la verte savane, au milieu d’aventures exotiques n’avait plus rien de commun avec la réalité d’un monde plongé dans la décomposition et arrosé d’une lumière cadavérique émanant de lumières luminescentes omniprésentes.