LEYLI DARYOUSH : Vous êtes directeur général de l’Opéra la Monnaie depuis 2007. La Monnaie est aujourd’hui considérée comme une des maisons d’opéras les plus avant-gardistes d’Europe. Elle vient d’être élue « Opéra de l’année » par la revue Opernwelt. Est-ce que cette reconnaissance va de pair avec un rajeunissement et une évolution du public ?

Peter de Caluwe : Oui, je constate une évolution et un certain rajeunissement du public depuis mon arrivée. Quand je suis arrivé à Bruxelles, et j’avais fait le même constat à l’Opéra d’Amsterdam, il y avait un public différent pour le théâtre français, le théâtre néerlandophone, la musique baroque, la danse, le cinéma, l’art contemporain, et même un public distinct selon les formations d’ensemble ou les grands orchestres symphoniques.

Comparée à Paris ou Londres, Bruxelles n’est pas une grande ville et il me faut rassembler tous ces publics pour leur offrir une programmation dans laquelle ils disposent d’une clé d’entrée pour accéder à divers types de spectacle – un opéra baroque, une mise en scène réalisée par un metteur en scène conceptuel, une lecture nouvelle par un grand artiste venant des arts plastiques.

On parle souvent de renouvellement du public. Mais encore faudrait-il garder le public dont on dispose et lui offrir des arguments convaincants pour qu’il continue de venir. Je ne plaide pas pour un public traditionnel ou jeune mais pour un public ouvert et curieux. Je suis un amateur dans le vrai sens du mot : j’adore l’opéra, la scène, la musique. J’aime aller voir un spectacle dans un esprit de découverte. C’est ainsi que je conçois ma mission de création d’un nouveau public. La Monnaie rencontre un grand nombre de jeunes de différents âges, du primaire à l’université. L’année dernière, entre quarante-cinq et quarante-sept jeunes ont été associés à des spectacles, à des projets scolaires, à des workshops. Nous accompagnons ces jeunes mais nous les perdons lorsqu’ils ont entre trente et quarante-cinq ans. Au moment où ils s’installent et commencent leurs vies familiale et professionnelle, ils disparaissent. Ceux qui ont été vraiment touchés par notre démarche reviennent plus tard. Que le public ait soixante ou soixante-quinze ans importe peu pourvu qu’il soit curieux.

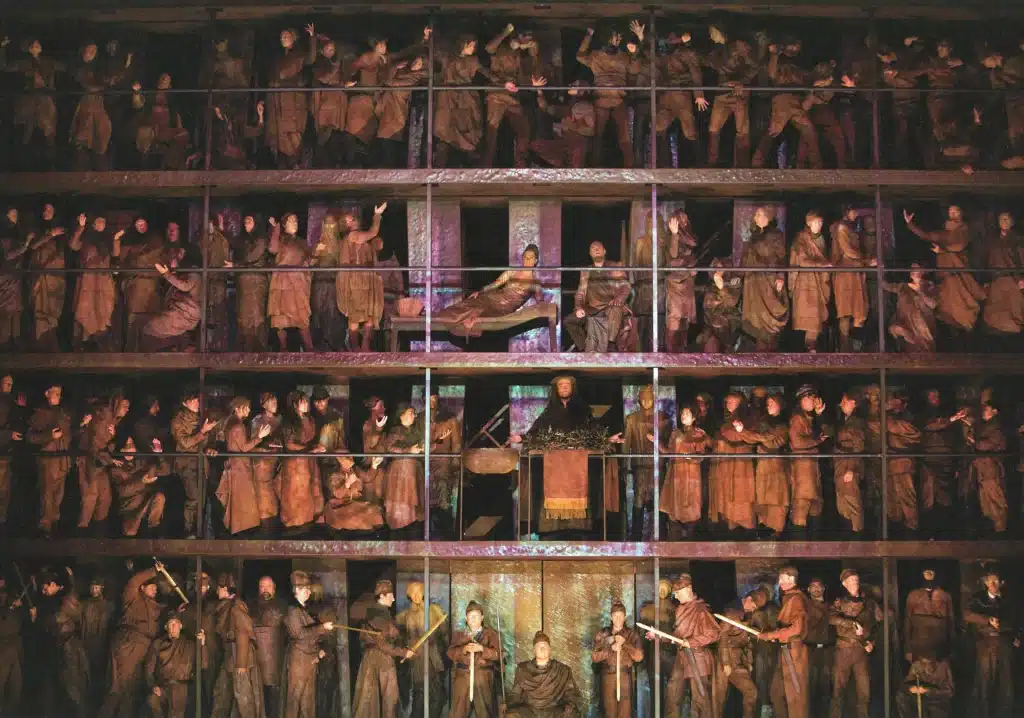

Ce qui m’importe, c’est d’influencer la mentalité du public. Dans PARSIFAL, les figurants qui formaient la mini-communauté sur la scène étaient très liés entre eux, le public l’a ressenti. PARSIFAL n’était plus un spectacle lointain conçu pour Bayreuth, il n’était plus un mythe figé dans un monde intemporel ; l’humanité présente sur le plateau interpelait, engageait la communauté qu’était le public.

L. D. : La Monnaie étant un opéra subventionné, vous maintenez l’idée que cette maison d’opéra a un rôle à jouer dans la société. Quelle importance accordez-vous à la dimension politique des œuvres ? Comment l’abordez-vous ?

P. d. C. : Je crois que toute représentation artistique est un geste fort avec une volonté humaniste, politique et sociale. Bien que je sois fasciné par l’art pour l’art, je pense qu’il n’exprime rien aujourd’hui. C’est une notion qui ne me motive plus du tout. En décembre dernier, nous avons présenté une magnifique production de CENDRILLON de Massenet. C’est important à l’intérieur d’une programmation de proposer un spectacle plus facilement accessible. Mais cela ne me fait pas avancer. Un théâtre subventionné a une dimension sociale. On a le devoir de faire partager l’humanisme, les valeurs universelles, comme la tolérance et le respect de l’autre. Le public doit se rendre compte qu’on ne programme pas dans le vide, qu’on n’utilise pas son argent de contribuable seulement pour le divertir.

L. D. : Vous les guidez en quelque sorte ?

P. d. C. : Je n’aime pas le mot guider. Je ne pense pas que l’art doive imposer quelque chose. Notre récente production de SALOMÉ mise en scène par Guy Joosten est aboutie parce qu’elle est liée à l’histoire de cette famille et au texte. Mais le public s’est montré réticent parce qu’il n’y avait pas – or c’était sans doute là, sa grande attente – la danse de Salomé. Peut-être les spectateurs n’ont-ils pas été attentifs au film projeté qui montrait l’abus de cette fille par son père adoptif, ou ne voulaient pas le voir ou même l’imaginer.

Comme humaniste, j’ai trop de respect pour le point de vue de l’autre pour lui imposer une opinion. Je crois que c’est l’artiste qui a toute la liberté. Quand je choisis un artiste pour une production, c’est un choix que je fais, et c’est déjà un choix politique, tout comme le choix d’une programmation et d’une thématique. Mais je ne veux pas entrer en relation directe avec l’œuvre, je me limite au rôle d’imprésario, pas de dramaturge.

L. D. : La Monnaie présente des spectacles d’opéra et de danse, des récitals et des concerts. Comment transmettre ces formes si différentes à un jeune public ? Considérez-vous que vous ayez une mission pédagogique ?

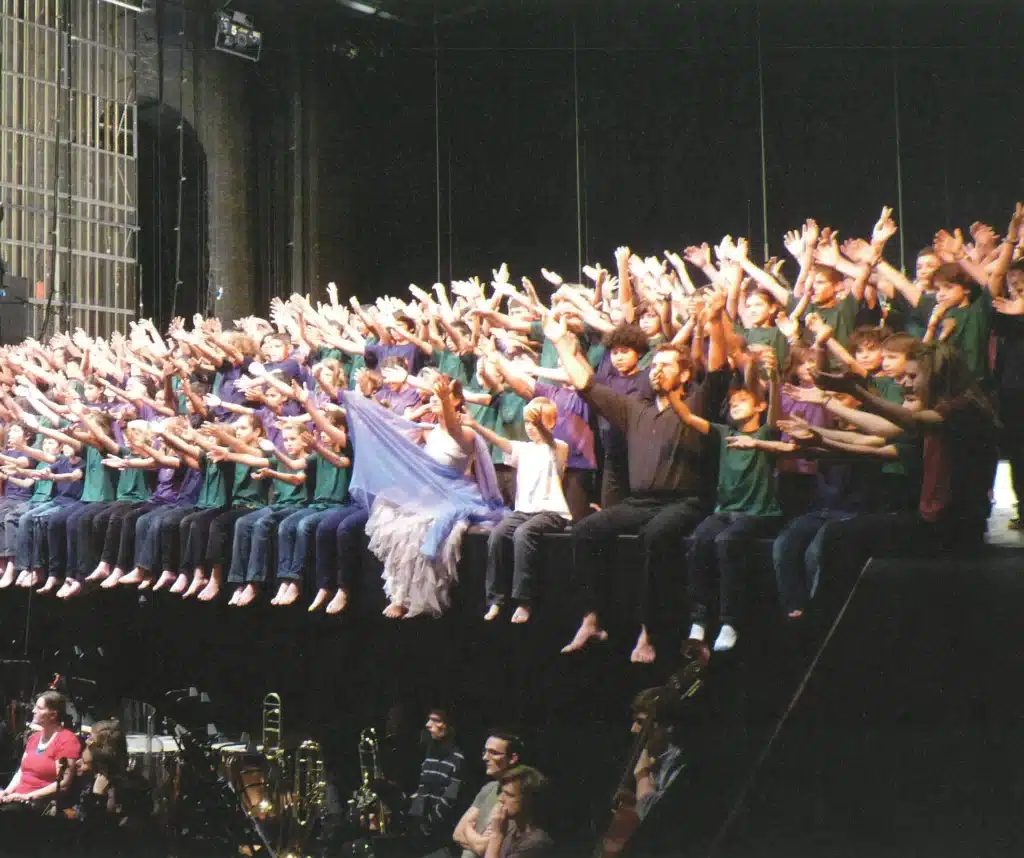

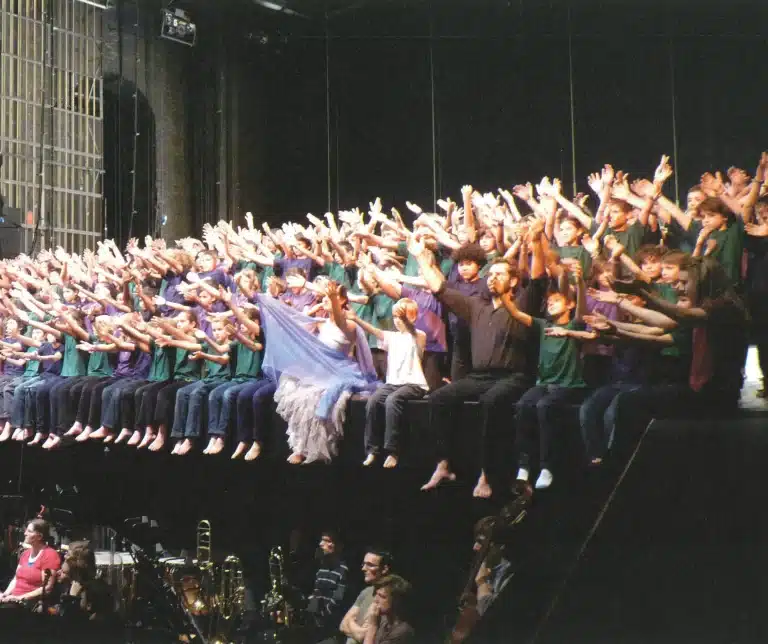

P. d. C. : L’éducation est une chose très importante, mais elle ne doit pas devenir une obligation pour les institutions culturelles. La Monnaie peut jouer un rôle de catalyseur mais elle ne peut pas prendre cette éducation en charge. Notre métier, c’est de créer et partager ce qu’on fait. Et les jeunes qui viennent ici s’éprennent de ce qu’ils voient. En 2010, nous avons réalisé BRUSSELS REQUIEM, un projet imaginé depuis longtemps, et qui impliquait toutes les religions et cultures de Bruxelles. Le compositeur, le metteur en scène et la chorégraphe ont mené un travail autour des REQUIEM de Fauré et de Verdi avec des classes primaires de différentes écoles.

Des musulmans, des juifs, des chrétiens, des laïcs ont chanté en chœur le Dies iræ. On a ensuite exécuté un requiem qui reste l’un des moments théâtraux les plus forts que j’ai jamais vécus. La réaction des parents fut positive, ils se sont parlés, les enseignants nous ont appris que ce projet artistique avait eu un effet bénéfique sur la concentration des élèves dans les classes. Une forte émotion se dégageait du spectacle. Il ne fut représenté que quatre fois, ce qui est trop peu, et on ne pourra pas le reprendre. Mais un nouveau projet community est prévu en 2014.

L. D. : Bruxelles est la capitale de l’Europe et la Monnaie semble prolonger une certaine idée européenne. Les difficultés politiques entre la Flandre et la Wallonie illustrent les problèmes de l’Europe à plus petite échelle. Quelles réponses la Monnaie peut-elle donner à une Belgique et une Europe divisées et en quête d’elles-mêmes ?

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)