Joe Kelleher : Notre thème est la voix au théâtre, mais je ne peux m’empêcher de commencer par un commentaire sur l’écriture et le silence. Peut-être parce que je suis frappé de ce que votre récent spectacle SUL CONCETTO DI VOLTO NEL FIGLIO DI DIO, qui a déclenché une tempête de critiques hors du théâtre (dont bon nombre émises par des personnes qui n’avaient pas assisté à la pièce dans ce théâtre), est particulièrement « éloquent » sur le silence.

Romeo Castellucci : Si le verbe s’était fait chair à présent la chair est silencieuse. Je voudrais partir d’un petit objet qui est sur scène du début à la fin : le bidon de peinture marron qui se trouve sur la table de nuit à côté du lit. Le bidon est in-visible depuis le début sur la table de nuit à côté du lit du père – même si personne ne le remarque – comme objectif final de toute l’action. Il faut arriver là, à ce point ; le bidon représente le point de contradiction de la représentation et de la catastrophe finale. Les tragédies grecques se terminent toutes aussi en catastrophe, c’est le point au-delà duquel on ne peut continuer pour la simple raison que c’est l’accomplissement final, le sommet de la beauté sur lequel et au-delà duquel le langage s’effondre. La catastrophe produit le silence nécessaire au héros tragique en tant que moment de conscience ultime. Le bidon attend donc que l’on arrive jusqu’à lui. Il est muet et patient.

Il sait que les personnages arriveront tôt ou tard jusque là. La déclaration de la fiction qui se matérialise dans le conteneur en plastique plein de couleur illustre l’artifice de toute l’action entendue comme parabole. Le bidon de plastique, que le père empoigne contre lui-même – il nous vient en mémoire les bonzes cambodgiens – nous fait probablement penser que lui, le père, a projeté sa faiblesse, la catastrophe, le silence. Et tout devient incompréhensible, tout est vu à travers un miroir qui renverse le tout dans le tout. Aucun mot ne peut redonner un sens ni une consolation. Pourquoi le père démontre-t-il d’avoir planifié la catastrophe ? Qu’est-ce que c’est ? Un véritable piège d’amour tendu au fils ? Est-ce un acte d’affirmation du père ou, au contraire, la reconnaissance de son échec ? Qui ou qu’est- ce qui est plus grand ? L’humiliation du père ou le sacrifice du fils ? Il est clair que le père est agent, et non le fils. Le créateur a‑t-il besoin du pardon de sa créature ? Et quelle est la faute ? De l’avoir créé ? Les mots se sont épuisés. Après la création il n’y a plus rien à dire : ce silence c’est la beauté de la catastrophe.

J. K. : À la fin de SUL CONCETTO…, on voit le mot « not » estompé devenir visible sur scène une fois que l’encre de toutes les écritures s’est entièrement dissoute et a coulé sur l’image peinte du Christ qui domine la scène (l’implacable icône survit toutefois à cette dissolution de sa propre substance, tout comme elle survit aux mots écrits « sur » elle). Ce petit mot intrus dans la célèbre formule du psaume « Tu es mon berger », survit ou existe autrement que les icônes ou les écritures survivent. Il est comme la trace d’une voix dans l’écriture, mais une voix qui est plus paisible, moins solide et apparemment moins exigeante que tout ce qui la soutient et l’environne. Je me souviens d’un vers d’un hymne anglais que nous chantions à l’école quand j’étais enfant:« O still small voice of calm » (Ô calme petite voix de la paix). Dans ce « not » paisible, j’entends – ou j’imagine entendre – la calme petite voix de la réflexion, du doute raisonné et de l’attention prudente, au milieu du bruit, de l’ignorance et de la confusion. C’est une élocution – ou un silence éloquent – qui est effectivement insistante, mais qui conserve un caractère provisoire, une aporie : de la réflexion face à ce qui n’a que faire que l’on réfléchisse à son sujet, du doute face à l’illusion, de l’incertitude face à l’inefficacité de nos actes, ou encore de la pitié et de la terreur face à toutes nos souffrances. À ce titre, une voix qui « appartient » au théâtre.

R. C. : C’est très beau ce que tu écris sur le « not » silencieux ! Le « not » est la clé de voûte de notre relation à ce Dieu possible. Le salut, comme le suggère le psaume, c’est reconnaître que nous sommes des brebis et qu’il est notre berger : You are my shepherd. Mais il existe aussi la possibilité d’un salut provenant de lui, en ajoutant un petit « not ». Sur le mur noir le psaume est reproduit avec des mots lumineux, mais on dirait qu’un vandale a ajouté, a posteriori et avec de la peinture grise, ce petit mot qui bouleverse le sens de la phrase : ce n’est plus une prière parce qu’elle apparaît désormais comme une accusation. Qu’es-tu devenu, berger ? Nous les brebis nous sommes égarées. Tu n’es plus mon berger. Tu n’es pas du tout un berger. Tu m’as abandonné. Toute la bible, toute l’écriture, est suspendue sur le fil de ce not. L’encre des Écritures semble se fondre comme glace devant ce not de l’homme. Il s’en faut de si peu. Même l’omnipuissance de Dieu s’écroule devant ce petit not. Mais n’est-ce pas l’essence même de la foi ? Pouvoir dire à tout moment NON. Ce petit mot ne serait rien d’autre que le coin de l’intermittence, du silence qui pénètre et divise toutes les choses, qui nous sépare du reste du monde, qui nous sépare du divin. Qui nous divise en deux tronçons d’être. Être mis à nu et ne pas savoir que dire devant Dieu. Même si Dieu existe, que puis-je dire ? Aucun mot ne me vient à l’esprit. Si Dieu existe il est inutile d’en parler. N’est-ce pas ainsi ? Mais le théâtre doit le dire : il faut dire la puissance du non-dire. C’est cela la contradiction du théâtre : son affirmation dans un désert, comme la fleur d’un cactus.

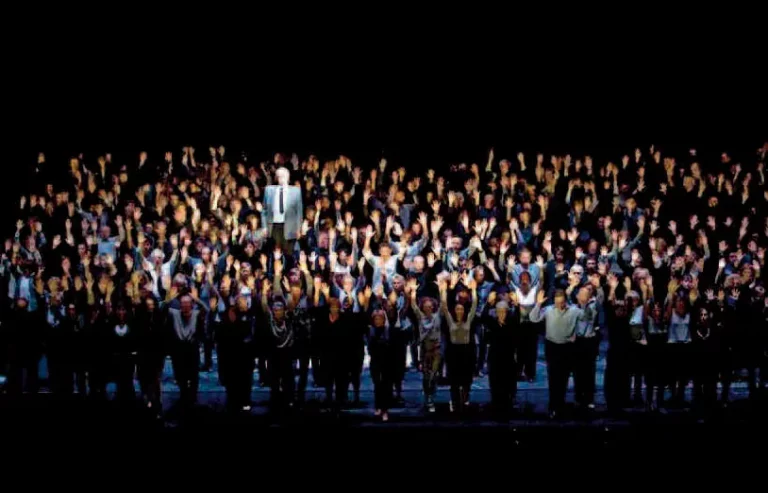

J. K. : La musique de Scott Gibbon pour TRAGEDIA ENDOGONIDIA provenait de voix humaines, c’est-à-dire de voix appartenant à des corps qui ne sont plus présents lorsque nous les entendons au théâtre. Ces voix modifiées contribuaient à une complexification de notre perception du temps « présent » du spectacle : à une dilatation ou une dispersion de ce temps, ou à son clivage ou ses plissements. Ce processus avait cependant pour autre effet de rendre ces voix anonymes. On ne peut leur donner un visage, encore moins un nom. Cela peut paraître étrange parce que nos voix sont l’une des caractéristiques non seulement de notre singularité mais aussi de notre identité. Par la voix, on exprime la continuité entre les « mois » passés et futurs. Par la voix, on se reconnaît l’un l’autre. L’anonymat habitait aussi votre production de PARSIFAL au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, en particulier au dernier acte, lorsque les solistes se fondent dans la foule qui avance vers les spectateurs sur le devant de la scène ; toutefois, ce qui me frappe maintenant, c’est le fait que l’absorption de la singularité de l’étranger dans l’anonymat n’est pas absolue. Les voix ressortent donc, elles s’élèvent momentanément au-dessus de la vague, elle font et défont des plissements dans son fond collectif. On a dit à propos de PARSIFAL que si les voix disent ou chantent une aspiration à la paix, cette même aspiration trouble la paix qu’elles pourraient trouver. Ce trouble implique-t-il l’expérience du temps établi par les voix – c’est-à-dire une chose qui se perpétue et se dirige vers sa fin ?

R. C. : Dans PARSIFAL on assiste à la grande marche des hommes vers leur destin : nous ne savons ni comment il sera ni ne connaissons le but de leur avancée. Les hommes marchent sans fin et il semble que la marche elle-même – encore plus qu’un lieu – soit leur objectif. Peut-être qu’ils ne savent pas où aller. Parmi eux se trouve une personne qui s’appelle Parsifal mais qui semble avoir oublié à nouveau son nom (Parsifal le sans-nom, qui ne connaissait pas son nom ; seule Kundry lui dira comment il se nomme). La foule anonyme représente celle de la salle, représente le nous. Ils marchent vers nous, dans une tentative de rejoindre le public de la salle, ils marchent dans une seule direction et devant eux, à quelques pas, se trouve la fosse de l’orchestre qui s’ouvre comme un gouffre. Ils sont guidés par le sans-nom parce qu’ils sont une force sans nom et sans appartenance. Le tapis roulant, qui couvre toute la largeur du plateau, permet cette grande marche sans fin et sans but. Par moments cette marche ressemble presque à une condamnation. Les voix qui se détachent hors de la foule représentent l’anonymat vu de l’intérieur de la masse. La ville renversée est la dernière image que le spectacle livre aux spectateurs. Une ville comme la nôtre. Renversée, parce que nous avons été renversés par l’annonce du sans-nom et nous avons été appelés à fonder une communauté qui ne se fonde qu’en chemin. Errer-erreur. Le but n’est pas donné de savoir. Ce n’est pas le devoir du metteur en scène de le dire.

J. K.: En dehors de la voix, nos corps ont d’autres façons d’exprimer notre existence, qui restent toutefois, pour ainsi dire, dans les parages de notre respiration. Nous avons par exemple notre odeur. Nous avons, indubitablement, nos odeurs distinctes, grâce auxquelles certains nous reconnaîtront toujours (en particulier les créatures sensibles qui coexistent avec nous), mais nous avons aussi des odeurs qui nous ramènent à l’humanité en général, anonymement. Par exemple, l’odeur d’ammoniac qui est parfois diffusée dans SUL CONCETTO…, en lien avec la décomposition du corps, notre propre parfum animal : le signe de la transformation du corps en corps moléculaire, en habitant de l’air, du nez d’autrui, et du temps qui dépasse notre existence. Vous avez dit de ces gaz de fin de vie qu’ils étaient comme des salutations adressées par l’humanité à la terre. Il n’y a donc pas grande différence avec une expression vocale, après tout. Mais c’est une expression ou une voix muette qui, pourrait-on dire, ne nous appartient plus, de laquelle est gommée notre individualité, notre identité ; ou encore une expression qui évoque notre indifférence à certaines choses, dans laquelle demeure notre silence une fois notre parole tue

R. C. : Le corps est l’émetteur qui transmet et jette hors de la peau (le monde n’est-il pas tout ce qui se trouve hors de notre peau?) les ondes, les vibrations d’air qui représentent notre passage terrestre et notre être. Ces mouvements sont exprimés pour les autres, malgré cela ils ne se constituent pas encore comme langage. Tout comme notre voix, ou même le mot prononcé devant un animal représente notre présence en tant qu’espèce. C’est la première vérité : quand je parle je suis un homme. La deuxième, par rapport à la première, est incertaine ; et même, il me semble que je ne la connais pas. Un écrivain italien connu m’a réfuté une fois, quand j’exprimais un concept semblable – réducteur, si l’on veut – me disant que lorsque je me retrouverai sous les décombres d’un tremblement de terre le seul fait de crier mon nom pourrait me sauver. Donc la parole sauverait, surtout dans les moments cardinaux de l’existence et de la mort. Je ne suis pas d’accord. Sous les décombres d’un tremblement de terre c’est ton odeur qui te sauve ; et ton sauveur n’est, le plus souvent, même pas un homme : c’est un chien. Ce ne sont pas les mots ni mon nom qui me sauverait : c’est la voix qui s’essouffle, la vapeur, mon odeur ou ma puanteur. Ce qui me rend homme c’est le Mene Tekel Peres, c’est ce qui rapproche mon âme à l’animal. C’est tout ce qui me réduit qui me rend homme et qui me libère. La phrase contenue dans le Livre de Daniel est centrale dans tout mon travail. Elle représente beaucoup pour moi. Dans ce cas-ci elle pourrait vouloir signifier la « réduction » de l’homme. En un certain sens cette phrase représente le compendium du destin des vivants : souviens-toi de ce que tu es : tu es ceci : tu es chair : tu es ver : tu es masse : tu es la chose. Tu es semblable à tous les autres. Même à ceux que tu exècres. Encore une fois, sans nom. Sans le nom. Sans le Nom. Sans-le-Nom. Si je pouvais avoir un cheval (un magnifique cheval noir par exemple) je ne lui donnerais aucun nom. Il le mérite. Artaud (oui, encore lui, excusez-moi…) commence sa Recherche de la fécalité par : « Là où ça sent la merde ça sent l’être ».

L’anonymat dont j’ai voulu parler dans SUL CONCETTO DI VOLTO c’est probablement cet être. C’était clair, plus les excréments prenaient le dessus sur l’espace, sur les actions, plus les deux personnages représentaient pour moi, toi, nous. Ce n’était pas nécessaire de savoir comment ils s’appelaient ou ce qu’ils disaient. Et quand le fils se met devant l’énorme bouche de Jésus pour l’embrasser, on dirait presque qu’il veut l’empêcher de parler ; on dirait qu’il lui demande de ne pas briser ce merveilleux silence divin, parfait, distant, qu’il avait maintenu jusqu’alors. Jésus ne doit pas parler maintenant, au moment clou. Son silence est à présent la plus grande opportunité de l’homme, sa liberté, son choix, sa libération du nom. Du Nom.

Traduit de l’italien par Laurence Van Goethem