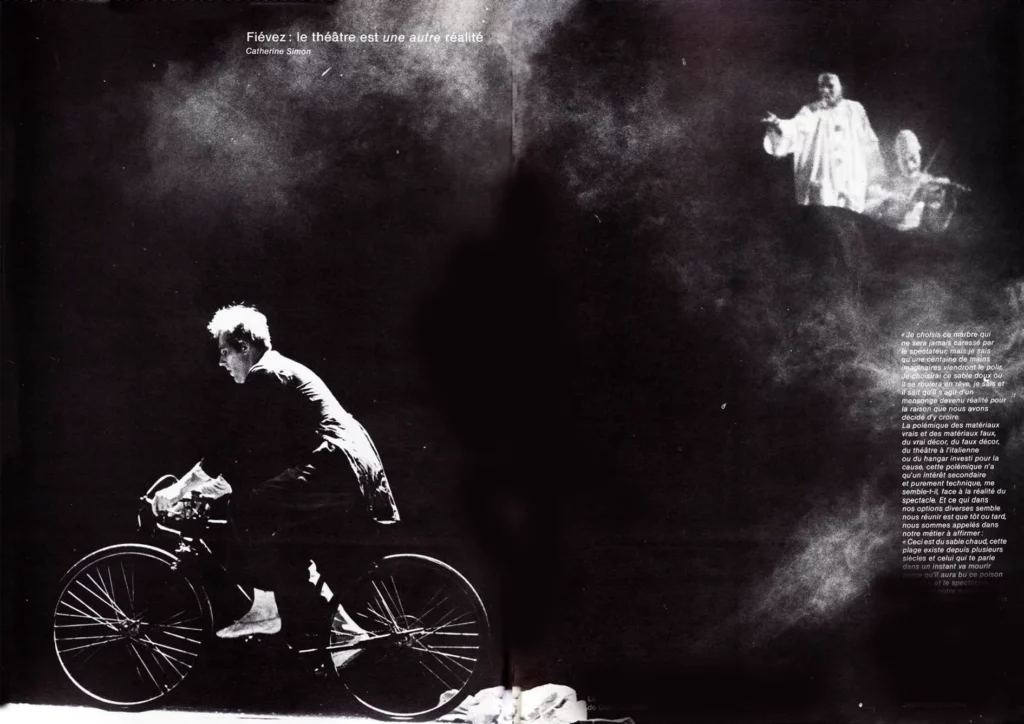

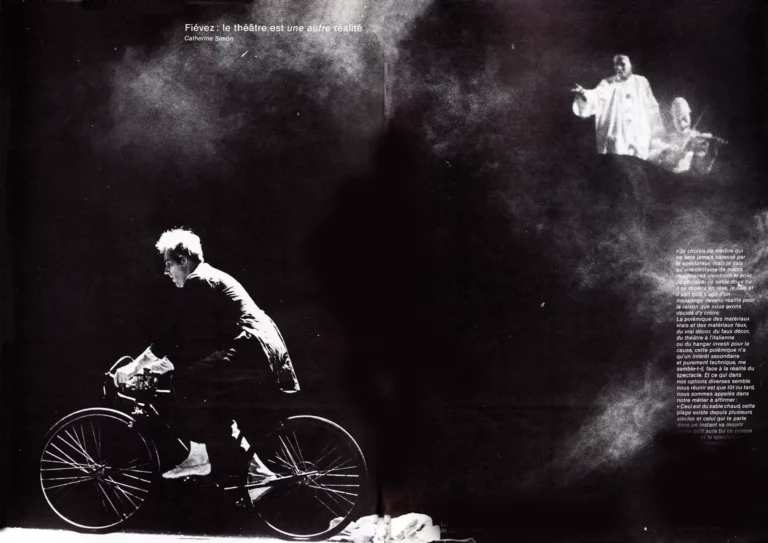

Je choisis ce marbre qui ne sera jamais caressé par le spectateur, mais je sais qu’une centaine de mains imaginaires viendront le poli, je choisis ce sable d’où où il se rouilleras en rêve, je sais, et il sait qu’il s’agit d’un mensonge devenu réalité pour la raison que nous avons décidé d’y croire.

La polémique des matériaux vrai et des matériaux faut ‚du vrai décor, du faux décor, du théâtre à l’italienne ou du hangar investi pour la cause, cette polémique n’a qu’un intérêt secondaire et purement technique, me semble-t-il, face à la réalité du spectacle. Et ce qui dans nos opinions diverses semble nous réunir et que tôt ou tard, nous sommes appelés dans notre métier à affirmer :

Jean-Marie Fievez

« Ceci est du sable chaud, cette plage existe depuis plusieurs siècles et celui qui te parle dans un instant va mourir parce qu’il aura bu ce poison violent », et le spectateur décodant notre message, ne pouvant palper le sable afin de constater sa tiédeur et ne connaissant pas la chimie de notre poison violent de dire :

« Je crois que ton sable est chaud que cette plage existe depuis plusieurs siècles, et que celui qui me parle dans un instant va mourir, parce qu’il aura bu le poison violent » Mensonge en commun…

Spectacle

- Fiévez, qui es-tu ?

- Je ne sais pas. Je crois que je suis timide. Arrête de rire.

Comment parler de Fiévez ?

Comment parler d’un décorateur ?

Comment parler d’un décor ?

Comment parler de bribes de spectacles passés ?

Il est arrivé par le biais de cet article à faire. Il est arrivé avec son angoisse, ses cigarettes, ses textes, son désir de dire, sa photo, ses dessins, des bijoux qu’il a créés il y a longtemps. Quel peut être mon apport ici ? Mon regard posé sur lui, sur ce qu’il dit. Je ne peux même pas dire : mon regard posé sur son oeuvre. Puisque je n’ai quasi rien vu de son oeuvre. Quatre ou cinq décors en Belgique. Rien de ce qu’il a fait en Hollande, en Allemagne et ailleurs. Rester dans le ton du questionnement. Je suis une écoute : de lui, des metteurs en scène qui travaillent avec lui ici : Philippe Van Kessel et Pierre Laroche.

Voilà : je l’ai rencontré, j’ai bavardé des heures avec lui.

Un mot qui revient très souvent dans la bouche de Fiévez, mais aussi dans celles de Laroche et Van Kessel : le mot dialogue. Fiévez, être de dialogue. Lui-même parle de ses créations comme de parties de ping-pong. Il s’agit de se renvoyer la balle, le metteur en scène et lui.

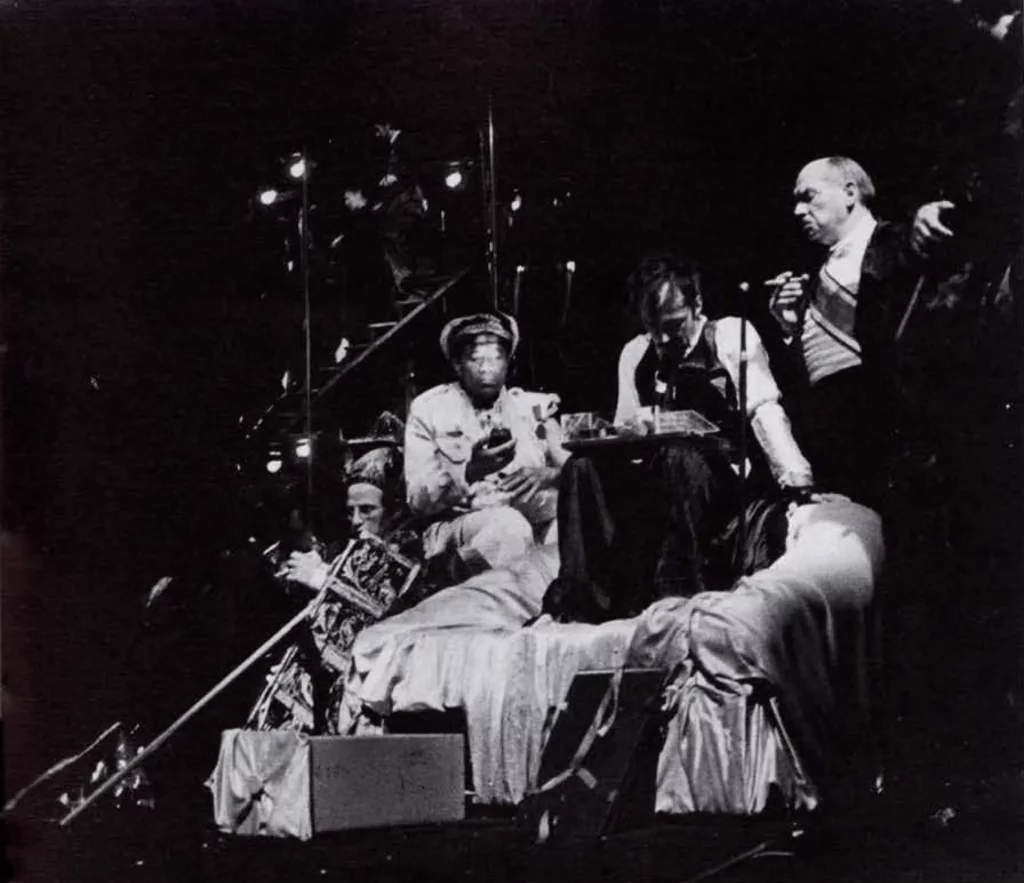

C’est un plaisir rare de travailler avec lui, dit Van Kessel. Des séances de trois ou quatre heures de travail où on jette sur le tapis tout ce qui passe par la tête. Il a plein, plein d’idées. C’est insensé. Et aucune peur du ridicule, aucune retenue. Il donne toutes ses idées. Quitte à les jeter toutes. Pour Le pupille veut être tuteur de Handke, ils en sont déjà à la troisième maquette. Ça ne va pas ? on casse, on recommence.

S’il y a problème, il pratique le charme, l’attente. Le mot séduction revient souvent dans ce qu’il dit. « Il faut donner au metteur en scène non ce qu’il demande, mais ce dont il a besoin », dit-il. Fiévez est quelqu’un qui stimule. C’est en ce sens qu’il est provocateur :il met au défi, perpétuellement, lui-même et le metteur en scène. Van Kessel parlera de « dialogue aventureux »basé sur des paris. Pierre Laroche parlera de « dynamique inventivecontagieuse ».

Fiévez est avant tout unhommedansun espace.Très capable d’être mégalomane, et très capable d’économie totale, dit Pierre Laroche. Dans sa surabondance d’idées, il devra choisir. Il le fait très bien. S’il a le temps, il aime, dit Laroche, épurer lui-même sa mégalomanie naturelle. Il est capable de trouver intuitivement lesigne, même petit, même désuet, qui créera l’espace théâtral.

« Plus sculpteur que peintre » dira·t‑il de lui-même. Ou en bouffonnant : « Je n’aime pas les décors ».

Fiévez est un esprit curieux, hanté par la recherche : la science, le laser, les moteurs pour projecteurs, le métal. Attentif non pas à la nouveauté à tout prix, mais à tout ce qui peut s’ajouter aujourd’hui dans l’occupation de l’espace.

Ainsi, il n’est jamais astreignant, il n’est pas enfermé d’avance dans des concepts. Apparemment dispersé, mais c’est faux. Il a une capacité de travail délirante. Il peut travailler sur plusieurs projets en même tempssans que l’un seprive au détriment d’un autre. (Le décor, dit-il, est comme un instrument de musique, comme une flûte éolienne : il manque le souffle des comédiens. Sans les comédiens, le décor se tait. J’aime bien cette idée : le décor, de loin, est comme un caillou, un objet mort. Le comédien « fait passer » la rudesse, la douceur, la finition, le poids, la légèreté du décor, ou d’un objet dans le décor).

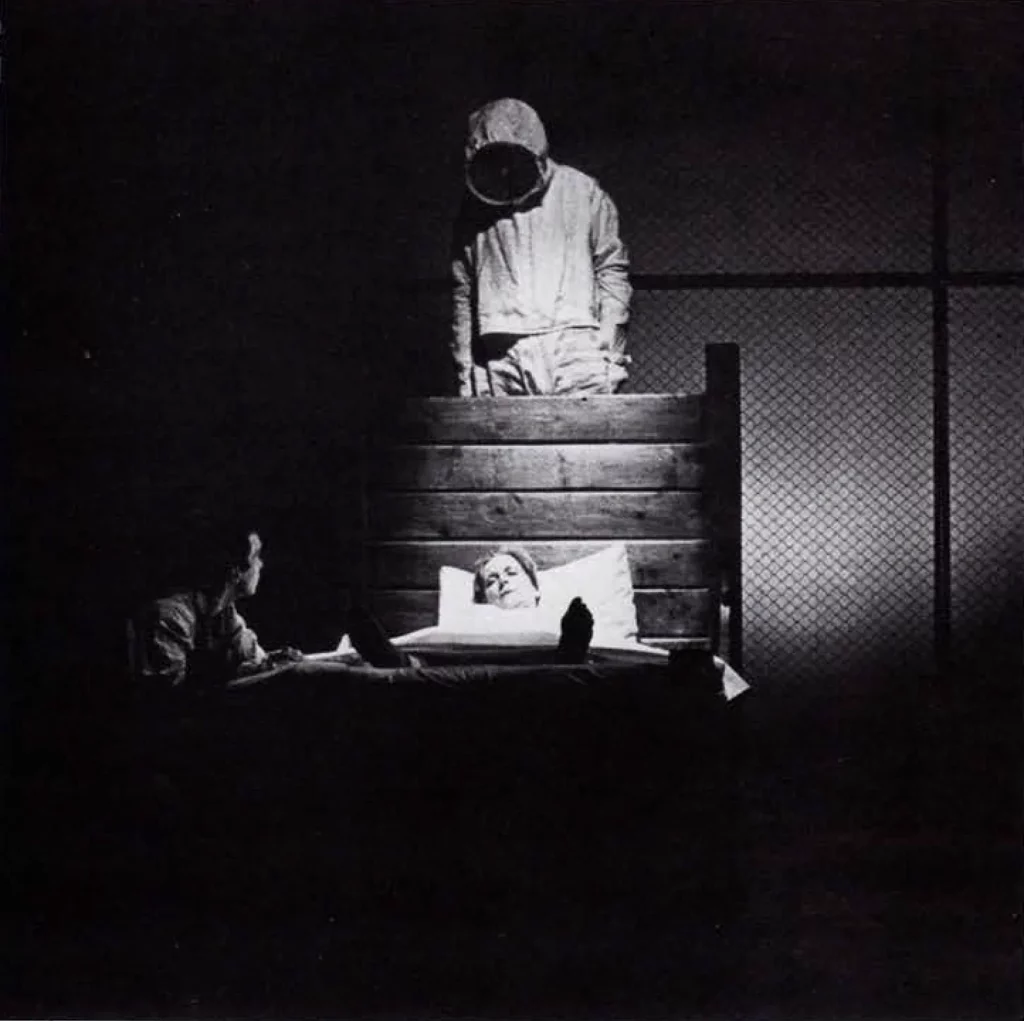

Ne pas oublier la lumière :elle représente 50% du décor. Dans tout décor, on part du noir : la lumière s’ajoute, elle est capitale. Fiévez a le sentiment d’avoir fait plusieurs décors qui n’étaient que lumière.

Et où ce qui s’appelle décor n’était que support pour la lumière. Il rêve d’un« décor » fait uniquement avec des projecteurs montés sur moteurs.

Intuition

« Sentir de l’intérieur, ne pas analyser, ne pas meplacer en situation de critique », dit-il.

Fiévez fait partie des décorateurs tout à fait instinctifs, intuitifs l’idée doit venir spontanément. il nepasse pas du tout par la dramaturgie du texte.

L’idée lui apparaît « comme ça » et puis viennent les longues discussions avec le metteur en scène Fiévez n’aime pas tellement lire et étudier les possibilités du texte. Ce n’est pas un décorateur dramaturge.

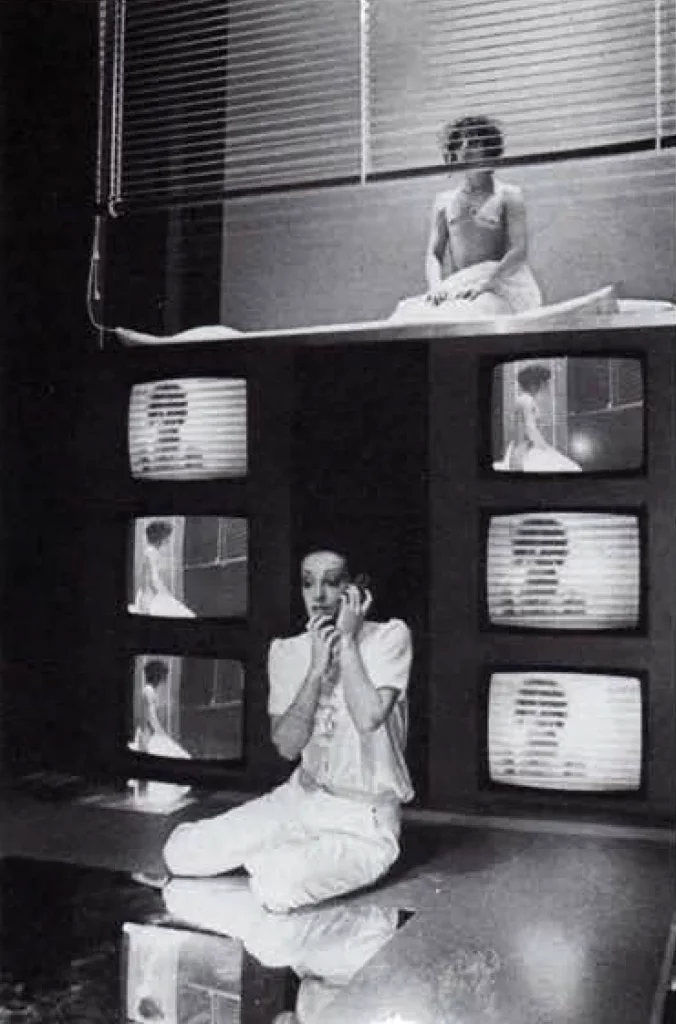

Fiévez cherche « l’idée de base ». Un exemple : Concert à la Carte de Kroetz. Après avoir lu la pièce, c’est en discutant avec l’équipe du spectacle qu’il a eu l’idée de ce plateau qui tourne en une heure exactement.

Par après, Van Kessel a théorisé sur ce décor : qui échappait aux pièges tendus par une pièce traitant du quotidien, y réinjectant d’emblée une théâtralité évidente, refusant les tentations d’un réalisme pseudo-cinématographique, etc…etc…

Le spectateur tout proche du lieu voyait défiler lentement les objets de la quotidienneté de cette femme : un frigo, un lit, un coin toilette, une table, une T.V.…

Lieu éminemment théâtral, avec un éclairage quasi de cinéma, qui changeait imperceptiblement, passant du coucher de soleil à la nuit, avec les enseignes lumineuses de la rue, puis le clair de lune à travers le store de la fenêtre.

Fiévez trouve d’abord l’idée, de façon intuitive. Après vient la dialectique.

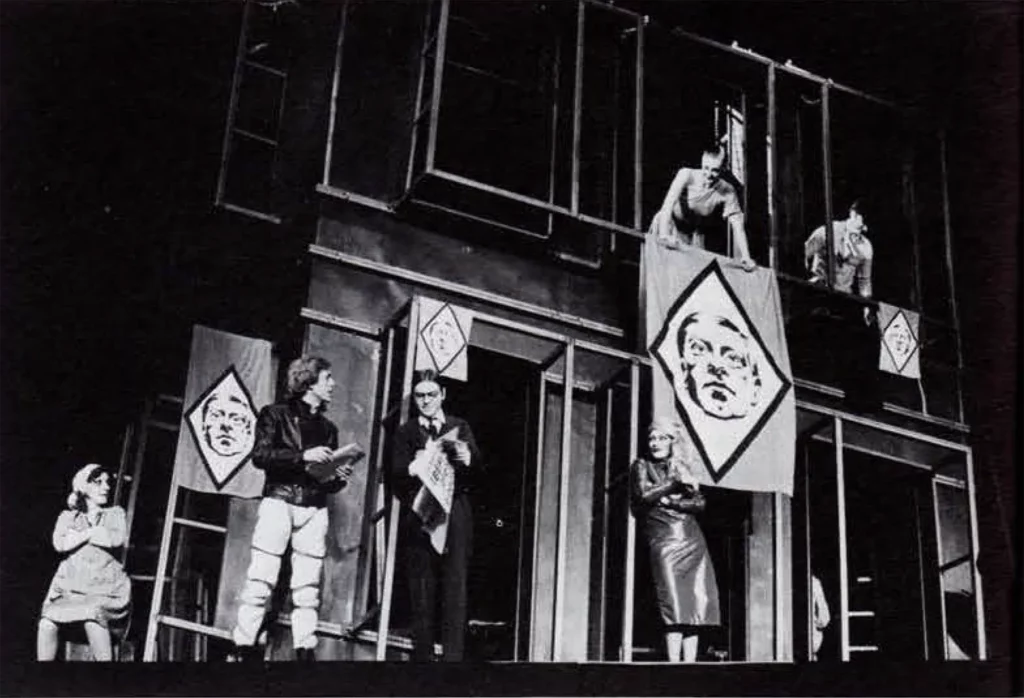

Ce qui le passionne aussi, c’est l’enquête sur la réalisation de l’idée. Comme s’il y avait des enjeux. Des défis lancésà lui-même. Le décor de Concert à la Carte qui devait tourner en une heure exactement, ce n’était pas évident. Les six tonnes de métal de Têtes rondes, têtes pointues de Brecht, à faire tourner, ce n’était pas évident.

Il y est arrivé chaque fois. Ce genre d’enjeu non évident le fait_mousser. Le metteur en scène doute ? Lui, non. Alors, il argumente : « Je suis sûr. Tu verras ». Et il prouve qu’il avait raison, parfaitement raison.

Il travaille dans le privé parfois. Ainsi, il avait eu cette idée farfelue pour une fête : installer une table de noces au fond d’une piscine pleine d’eau ! Ce qui le passionne à nouveau, quand il a trouvé l’idée, c’est commentla réaliser : comment lester ?

Comment suggérer des bougies allumées sur cette table ? Comment… Gageure, défi, enjeu, jeu…

Théâtre = éphémère

Il ne garde rien, ni photos, ni maquettes. Une volonté de ne pas laisser de traces ? Il est contre les expositions « de théâtre », qui sont pour lui comme des expositions d’arêtes de poissons autrefois vivants. Il ne possède aucune photo de ses décors. Les maquettes, il les casse ou les abandonne au théâtre. Il a toujours voulu être libre et passer d’un décor à l’autre, d’une conception à l’autre, d’un metteur en scène à l’autre. Ne pas être attaché, jamais, à une conception ou à une compagnie. (Sauf exception : il a beaucoup travaillé avec Franz Marijnen en Hollande). Il espère qu’on ne le reconnaît pas dans ses décors. Il refuse d’avoir un style ou une patte ou une étiquette. Il n’a pas d’a·priori. Il adore les cintres, les théâtres à l’italienne, il peut les utiliser comme un dingue. Il adore les grands moyens. Il est tout aussi capable de travailler sans moyens, à l’économie. Ce qui l’ennuie : les problèmes de tournée. Ça ne l’intéresse pas. Il se révèle quand il peut travailler dans un seul lieu, dans la liberté que donne le lieu fixe, sans aucun problème de décentralisation à résoudre. Il est passé par tous les styles : baroque, surréaliste, hyperréaliste,… Il a fait des dizaines, une centaine peut-être de décors. Il est une source intarissable d’idées.

C’est un métier, dit-il, où on n’a pas de temps. Il faut être compris dans les deux heures que dure le spectacle. Personne ne donnera de temps en plus. Un peintre, un romancier, un sculpteur peut se permettre d’être compris un siècle ou un demi-siècle plus tard. Mais pas le décorateur. Il doit être compris tout de suite.

Jean-Marie Fiévez — 12·4·49

Débute à « L’esprit frappeur » où il crée et réalise lui-même les décors. Création à Paris des 7 manières de traverser la rivière de Lodewijck de Boer.

A 22 ans, il réalise les décors et les 160 costumes pour la Walkyrie à la Monnaie.

Travaille 5 ans à Amsterdam principalement avec Adrian Brine où il monte la plupart des auteurs modernes anglais.

Travaille pour plusieurs théâtres belges, principalement le « Poche » et le « Rideau de Bruxelles ».

Crée Le concile d’amour de Panizza en 76, avec Franz Marijnen, et la Bible à Bochum. Theater Heute le consacre comme l’un des meilleurs décorateurs de l’année en Allemagne.

Durant trois ans, directeur artistique du Ro Theater où il réalise de très grandes productions.

En 79, il repart à l’aventure tout en restant très lié à Marijnen. Travaille avec lui à Hambourg, opéra d’Amsterdam, à Spoletto, avec Pierre Laroche à La Haye, avec Jérome Savary à l’opéra de Frankfort. Crée à Los Angeles pour Lincoln Curtis les décors de Monsieur Biderman et Les incendiaires (Max Frich) et La femme juive de Brecht.

Se passionne pour l’aventure du théâtre de l’Atelier rue Sainte-Anne de Bruxelles, où avec Philippe Van Kessel, il retrouve la jeune école d’auteurs allemands.