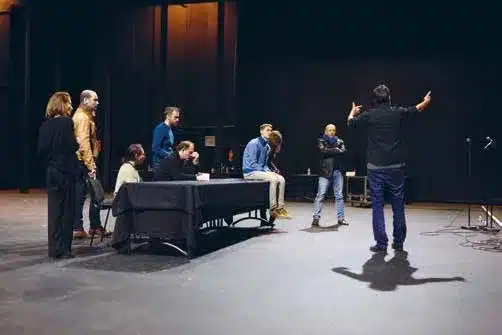

Les propos et les images qui suivent sont issus d’instants de répétitions sur la création de la troisième partie de Ça ira (1) Fin de Louis en octobre 2015 au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Ce sont des fragments d’une trame de travail qui s’est déroulée sur plusieurs jours. Les verbatims sont extraits des paroles de Joël Pommerat, qui, avec les photos, constituent un travail de repérage en vue de la préparation d’un film documentaire sur Joël Pommerat, réalisé par Blandine Armand et produit par Zadig Productions et Arte France.

Je me souviens des premiers mots que j’ai écrits, ce que je voulais raconter, et comment, et ce qui me paraissait essentiel. Si on regarde ces notes, vous verrez le mot fatigue, le mot épuisement. Ce sont des choses physiques.

Ce n’est pas un théâtre simplement de mots, même si dans cette pièce il y a de l’argumentation avec les mots.

Ce qui est le plus dur à trouver, c’est l’état physique dans lequel sont ces gens. Et nous, notre théâtre, il se veut – avec ce terme qui ne trouve pas de remplaçant – il se veut concret, donc physique, corporel, charnel. Il se veut non pas émotionnel au sens mélodramatique ou en quête de l’émotion du spectateur, mais ancré dans le sensible.

Dans cette troisième partie, on a parlé d’abord de la violence, qui est une problématique essentielle de cette pièce, essentielle par rapport à cette situation historique. Mais la violence dans notre dramaturgie c’est une métaphore de la difficulté de faire contrat, de faire harmonie, de faire démocratie en quelque sorte. La démocratie, c’est l’idée d’un contrat entre tous et donc de la paix. Dans cette troisième partie, on est confronté plus physiquement, plus concrètement encore à cette violence et donc à l’absence de résolution des conflits par les mots, par l’échange d’idées, d’arguments.

La deuxième chose, c’est la présence du peuple dans cette troisième partie : il est présent, il est acteur, il est physiquement là. On n’est pas assez concret avec ces individus, avec ces gens. On est encore globalement dans des approximations, dans de l’image, pas dans du concret.

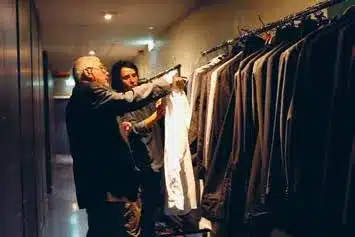

Où peut-on gagner ? Dans des choses simples, l’apparence déjà, l’extérieur, les signes que l’on renvoie de l’extérieur : que l’on soit moins propres, moins lisses ; la présence des forces vives, comment sont-elles insérées dans ce lieu ; dans la scénographie, quelles mises en place ? ; dans les lumières, plus on éclaire, plus on démontre que l’on est dans un espace de théâtre, alors qu’il faut qu’on amène plus de concret justement…

Ce n’est pas qu’une chose, c’est une quantité de détails.

Ça passe aussi par le fait que vous, dans la scène 11, vous puissiez dépasser les informations que le texte est chargé de fournir aux spectateurs, pour rentrer dans quelque chose qui soit vraiment de la relation, de l’action.

Il faut que l’on ressente des corps qui sont en stress, en état de souffrance même. Il y a une souffrance concrète qui passe par le corps, le physique et ça doit se sentir, se voir.

Et je crois que si on réussit notre troisième partie c’est qu’on va réussir cela.

La scène 17 était plutôt bien, plutôt mieux. Il faut tout de suite bien comprendre ce qui est bien ou mieux par rapport à ce que l’on a fait précédemment ou que l’on a pu faire. Ce n’est pas parce que c’était « fort » que c’était bien. Ce qui était bien c’est que c’était lié à quelque chose d’autre. Quelque chose qu’on a tous essayé d’investir, qui est lié à ce dont on a parlé sur la fatigue, l’usure, la peur. Vous l’avez senti ?

Souvent on revient à ces mots d’indignation, de colère, mais c’est le niveau de colère qui est important. C’est un niveau de colère qui justement est imprégné dans ce vécu, dans cette fatigue, dans cette usure, dans cette souffrance. Ce n’est pas juste du « pétage de plomb » comme ça, un peu banal. On s’en est approché de ce niveau, et il faut construire maintenant avec.

Finalement, on raconte une évolution et une trajectoire sensible et idéologique d’une grande partie de cette assemblée, qui a fait quelque chose d’absolument héroïque, mais qui, à un moment donné, se met à avoir peur, à freiner, à partir dans une direction. C’est important de comprendre que c’est ça l’histoire qu’on raconte, en tout cas dans la 17.

On est là dans un moment qui, pour le coup, n’est plus du tout organisé avec des places et des repères, mais avec quand même autour les protagonistes prêts à en découdre presque physiquement. Donc on est sur une tension vraiment présente, on a encore la parole qui permet de ne pas tomber dans la sauvagerie, dans la violence directe, mais c’est au bord. On a souvent parlé de ça, c’est quand même la parole qui permet de canaliser finalement l’affrontement direct, et là on touche les limites de ça.