A Katia Vialen

Cette phrase s’est inscrite dans mon cerveau, il y a vingt ans, alors que je voyais pour la première fois Hiroshima mon amour. Elle s’est déposée, à mon insu, tout au fond de mon écoute. Elle y repose toujours. Surgit parfois de l’oubli où elle se terre, comme si son cri était le mien. Comme s’il naissait, originaire de la vague inconscience que je porte en moi. Comme s’il était ma parole la plus particulière, la plus autonome, la plus déterminée, les premiers mots que j’eusse jamais prononcés :

« Nous irons en Bavière, mon amour, et nous nous marierons… Que ceux qui ne sont jamais allés en Bavière osent lui parler d’amour. »

Où cette phrase s’est-elle ancrée pour qu’elle se coule ainsi, intime, étrangère, à la racine de moi ? Il en est ainsi de bien des phrases de Duras : elles atteignent le lecteur ou le manquent à jamais, s’enracinent ou se perdent en lui. « J’ai l’impression bizarre, » m’a dit une élève dans l’impudeur de l’adolescence, « que Marguerite Duras me viole. »

« Pourquoi ne présenterais-tu pas son livre à la classe ? Qu’as-tu lu, Myriam ?»

Détruire, dit-elle.

Mon expression dut se figer. Je me souvenais d’une projection de ce film. Ginette Michaux regardait mon visage et me demanda :

« Je sais que tu n’aimes pas Duras. »

«Mais je l’aime » ne lui ai-je pas répondu. J’interrogeais les déplacements qu’opère en moi sa parole, le silence qu’elle creuse dans son sillage.

« Aimez-vous Duras ? » La question est pertinente, indispensable, indiscrète. Je ne sais si je l’aime. Elle m’habite et c’est peut-être l’éloge aux plus grands écrivains avant qu’ils ne soient classés, avant qu’ils ne deviennent scolaires, avant qu’on puisse, sans danger, les enseigner à l’école, dans une classe. « Classe » égale « classé ». Sartre se classe déjà très bien. Nietzsche se déclasse à nouveau : tous se réfèrent à lui comme au meilleur d’entre les leurs : ceux de gauche et ceux de droite, les athées et les dévots. Il est vivant à nouveau, sa parole à nouveau meurtrière. Ainsi de Duras. Encore.

Elle figure déjà dans certaines anthologies qui se mettent à jour, mais elle y est encore très mal classée. Je le sais, moi qui enseigne. Nouveau roman ? Sans doute. On le prétend. Je le prétends aussi, mais pour le faire croire il faut se garder d’exposer aux élèves ce qu’en disent Sarraute et Robbe-Grillet. Féminisme ? Bien sûr, je le prétends. Mais je me garde de répéter ce qu’en a dit Simone de Beauvoir. Il est difficile de rien dire sans contredire. Reste la question : aimez-vous Duras ? Je la pose, on la pose, on me l’a posée. Je n’y réponds pas volontiers.

« Que ceux qui ne sont jamais allés en Bavière osent me parler d’amour. »

D’autres phrases de Duras s’inscrivent ainsi en moi. En nous. Dans la littérature. Elles ne quittent plus le lieu où elles se posent, si légères apparemment. Elles se prononcent, automatiques, dans le rêve ou dans l’action :

« A cet instant précis une chose, mais laquelle ? aurait dû être tentée qui ne l’a pas été. »

Quoi ? rien. Tout. L’oraison se perd au seuil du dieu qu’elle ignore. Mouvement de l’âme, mots qui s’articulent, s’enchaînent. Se déroulent du cœur à la pensée, de la gorge’vers les yeux, jusqu’aux larmes, jusqu’à l’ouïe. On entend, on écoute, on les reconnaît. On leur reconnaît sa propre voix, silencieuse. Elle prononce les mots en-deçà des lèvres, en-deçà des dents, dans l’humide cavité où se taisent les secrets. Paroles prononcées en soi-même : de soi à soi. Les commenter, ici ou ailleurs, frise l’indécence.

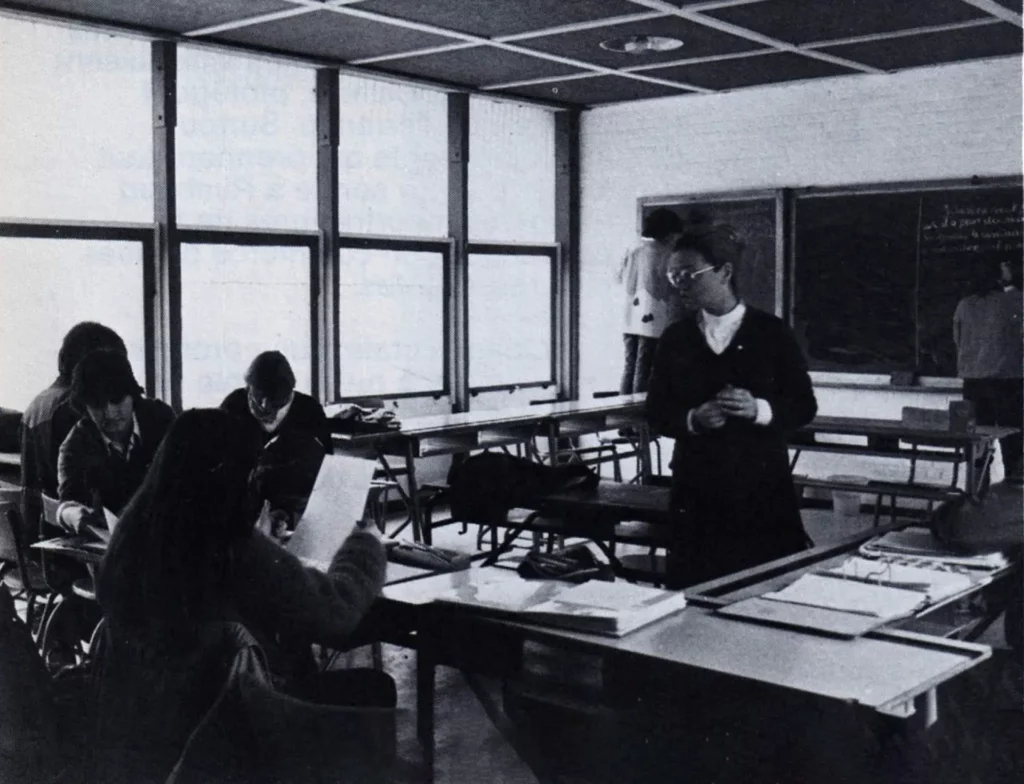

C’est pourquoi il est si difficile d’enseigner Marguerite Duras. Disons qu’il est difficile de l’enseigner déjà. Les écrivains vivants sont dangereux comme des fauves. Mieux vaut dessiner les barreaux avant de présenter le tigre : « né en… à Paris, mouvement réaliste, naturaliste, surréaliste…»

Ces données se décantent avec le temps. Rassurent, préservent, classifient. Protègent de la parole toujours un peu meurtrière d’une écriture. Elles protègent mais introduisent aussi. Elles introduisent certains à la culture, protègent d’autres de l’errance. Surtout les adolescents qui prennent tout au sérieux. Je songe à Rimbaud fuyant les meurtrissures de la poésie pour un commerce d’armes plus rassurantes.

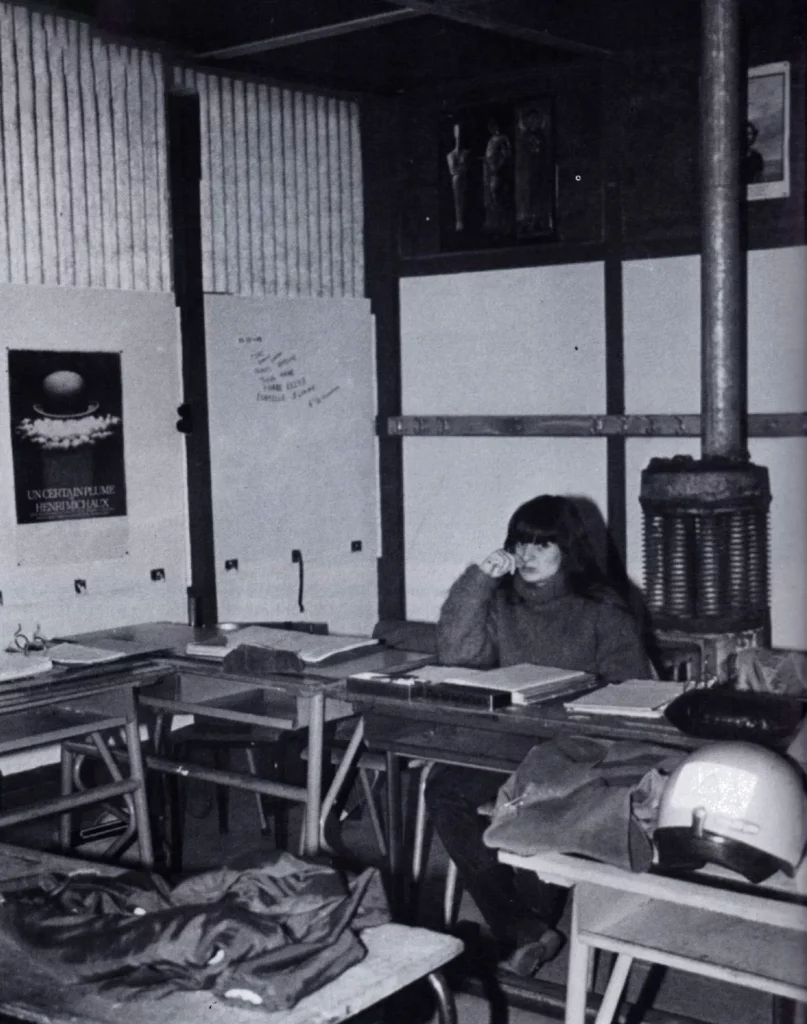

Quand j’étais jeune professeur, j’enseignais, à nu, la parole brûlante de l’écrit. Les élèves, dérangés, se protégeaient par le mépris. Je me souviens avoir lu, dans les premières heures de mon métier, en section commerciale, dans la commune de Saint-Josse, l’épisode de la petite madeleine de Marcel Proust. Ce vieux Monsieur qui suçote son biscuit ! On resta poli mais j’avais, à la fin de l’heure, le cœur gros comme une pierre. De tels aveux sont malaisés depuis mai 68. C’est pourquoi je préfère raconter ce qui arriva parmi les candidates « Hôtesses d’Accueil » dans la même école. Je lisais Duras. Moderato cantabile. Le silence. Un silence prolongé. Je m’interrogeais en lisant. Est-ce l’ennui à nouveau ? L’ennui et la politessse. Etait-ce de l’écoute ? Il est parfois difficile de distinguer. Parfois un ennui prolongé devient une écoute. Attentive. Parfois l’écoute, d’abord attentive, s’enlise dans l’ennui. Au début, je distinguais mal. Soudain un cri. Je m’arrête. A ma droite, une jeune fille rougit, se tait.

« Tu es malade ? »

«Non… j’aimerais aimer comme ça !»

Saint-Josse est un quartier modeste. Ces jeunes filles l’étaient aussi. Ambitieuses pourtant. Elles apprenaient les langues, se voyaient déjà hôtesses de l’air. Que leur avais-je donc mis dans les mains ? Un désir si violent d’un ailleurs. Un ailleurs que jamais on n’atteint. Elles ne le savaient pas. Le savent-elles aujourd’hui ? J’ai rencontré l’une d’elles, un jour, derrière un comptoir dans un magasin. On leur avait refusé leur diplôme. Pour indiscipline. Pour indiscipline vraiment ? Qu’était devenue la petite phrase prononcée dans le local vétuste, dans l’atmosphère froide et polie, dans le ronronnement du chauffage, tandis que montaient de la rue des cris et des klaxons, tandis que j’étais encore si timide. Comment ne pas l’être avec ce livre dans les mains. Je ne connais plus le nom des élèves, elles ont oublié le mien. Savent-elles encore qui est Duras ? La reconnaîtraient-elles au hasard d’une affiche ?