C’EST abusivement peut-être qu’on voit dans la dernière œuvre un testament. Ce n’est pas souvent que ce produit ultime est, comme le SECOND FAUST pour Goethe, toute l’œuvre ramassée en un bouquet.

SURÉNA est une clausule — une fin. C’est d’abord un fait : plus rien dans le théâtre de Corneille après ce SURÉNA, contrepoint pessimiste d’un NICODÈME optimiste. SURÉNA reprend la problématique même qui est celle de Corneille depuis le Cid, la double confrontation du Héros et du Roi, d’Eros et de la contrainte. En tout cas, Corneille, jusqu’à ce SURÉNA, essaie la conciliation de la position héroïque et de la royauté, du désir et du devoir. Surtout il tente à chaque moment de justifier la royauté légitime en l’opposant à ces images perverses du pouvoir que sont le tyran usurpateur, le ministre perfide, ou Rome toute puissante.

Dans ce SURÉNA, le roi est légitime, et pour que nul n’en ignore, les rois sont deux : le père et le fils ; pas plus légitime que ces deux-là, et leur droit à régner n’est ni discuté ni discutable. De vrais rois en somme, figures du droit et de la justice, selon la pensée monarchique de Corneille. Mais voilà ! le droit et la justice ont divorcé du roi ; ils sont en exil chez le héros, incarnation ancienne et nouvelle des valeurs. D’un côté la pure vertu du héros, de l’autre le machiavélisme criminel des rois On connaît l’histoire : le héros Suréna, qui a affermi le trône du roi Orode aime la princesse d’Arménie, Eurydice, fiancée à l’héritier royal Pacorus ; ces fiançailles sont le fait du traité de paix conclu après la guerre gagnée par le héros ; devant la raison d’Etat, les amoureux se résignent. Mais le roi veut aller plus loin et neutraliser le héros en lui faisant épouser sa fille Mandane : « Ou faites-le périr, ou faites-en un gendre » conseille le ministre rusé. C’est trop : Suréna refuse Mandane, et le roi Orode le fait tuer. Héros doublement coupable : il a « plus de nom que son roi » et il aime la même femme que le prince héritier. Il a donc empiété sur les deux prérogatives royales : la puissance militaire et le choix d’Eros. Reste au roi à le détruire. Pauvre crime par lequel il scie la branche sur laquelle il est assis, et il ne l’ignore même pas. Le grand Corneille chante ici la palinodie : en 1674, il renonce à l’espérance monarchique : il lui est devenu difficile de montrer dans le monarque absolu le gardien du droit contre les intérêts particuliers. Ce qu’il a soutenu toute sa vie, il le biffe en cette dernière œuvre. Racine n’en dit pas plus dans BRITANNICUS :

« Quoi ! dit Suréna, vous vous figurez que l’heureux nom de gendre, Si ma perte est jurée, a de quoi m’en défendre, Si ma perte est jurée, a de quoi m’en défendre, Quand, malgré la nature, en dépit de ses lois, Le parricide a fait la moitié de ses rois, Qu’un frère pour régner se baigne au sang d’un frère ? Qu’un fils impatient prévient la mort d’un père ?» (V, III)

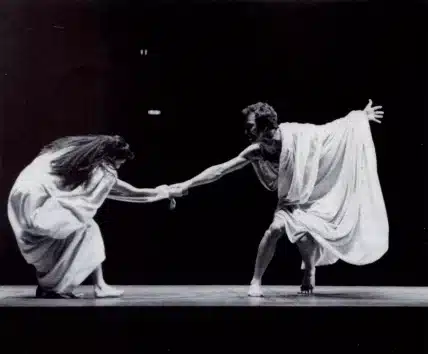

Survit Eros, seule valeur, l’amour absolu, gardien de la fidélité. Mais à chaque pas Suréna atteste la parenté d’Eros et de la mort.

« Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir » dit Eurydice et Suréna, en écho dans la même scène, « toujours aimer, souffrir, mourir ».(I, III).

Une clausule, certes, ce SURÉNA où la mort apparaît terme définitif : Eurydice meurt d’amour, tuée par la mort de Suréna ; le héros, lui, disparaît, frappé d’une flèche, mort anonyme et sans postérité. La gloire même est néant, dans la lumière égale de la mort :«Que tout meure avec moi, Madame ; que m’importe, Qui foule après ma mort la terre qui me porte. (…) Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, Cette sorte de vie est bien imaginaire, Et le moindre moment d’un bonheur souhaité, Vaut mieux qu’une si froide et vaine éternité » (I, III).

Ce qui meurt aussi avec SURÉNA c’est une certaine idée de la tragédie : c’est l’œuvre de Corneille la plus dépouillée, la plus proche de l’idéal de la tragédie classique, la mieux soumise aux règles. Comme si la forme s’épuisait à ne plus dire que ce néant de la puissance, qui est aussi le secret de Racine, — comme si l’identité de forme recouvrait une étrange similitude de contenu …Avec une différence, remarquable : Corneille ne se résigne pas à cette tare du pouvoir ; le dernier mot de la pièce — qui est aussi le dernier de l’œuvre est le mot vengeance :«Grands Dieux, dit Palmis, sœur du héros mort (…) Ne souffrez pas ma mort que je ne sois vengée ».

Corneille dit son ultime protestation : si roi et tyran ne sont qu’un, le héros et l’amour sont également condamnés à mort, mais le dernier mot reste à la violence, à la revanche.

Corneille, quand il écrit SURÉNA, a 68 ans ; au XVIIe siècle c’est l’âge de la renonciation ; des échecs, il en a déjà eus, et la mort est proche ; il peut le penser.