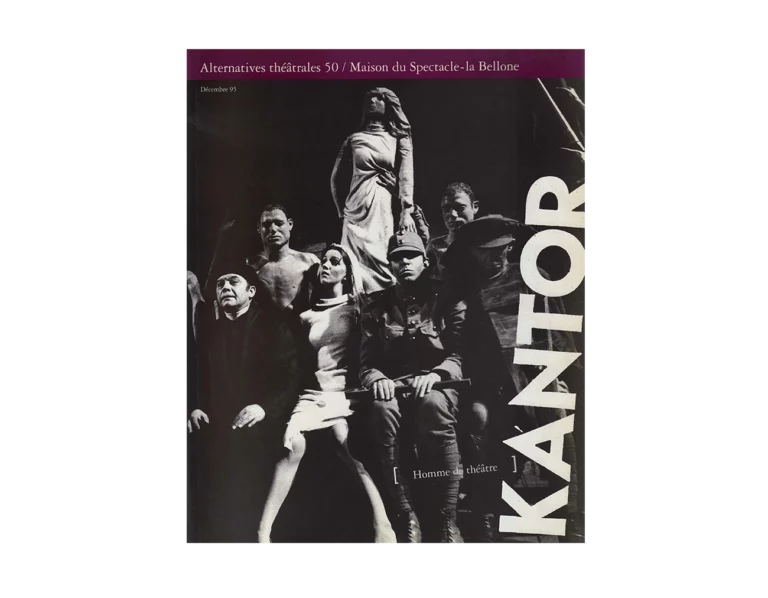

KANTOR ne devait jamais mourir. Il avait tant joué avec l’idée de sa mort, il l’avait tant mise en scène, tant manipulée, que celle-ci aurait dû se laisser apprivoiser. Ne serait-ce qu’une fois, pour un spectacle de plus, pour rendre les adieux infinis. Il n’en a rien été. La mort pourtant n’a pas triomphé. Principale partenaire du théâtre de Kantor, elle a disparu avec lui, du moins sous l’apparence qu’elle avait revêtue depuis un millénaire en Occident.

Autrefois, la mort existait véritablement. Elle se promenait parmi nous en familière. Parfois, elle prenait la main de l’un ou l’autre et l’entraînait en ses terres obscures. Tous, nous attendions, saisis d’une multiplicité de sentiments contradictoires, fantastiques, horrifiés, fantasmatiques, mais toujours extraordinaires, cet événement somme toute très ordinaire. La mort inspirait terreur, tristesse, douleur et fascination. Elle se tenait au cœur de nos réflexions, déterminait toute notre conception du monde. Religions et philosophies y puisaient leur source. Nous attendions son étreinte avec respect, effroi, presque avec vénération. C’est de cette mort que parlait Tadeusz Kantor. C’est avec elle qu’il traitait d’égal à égal, comme le chevalier du SEPTIÈME SCEAU, même s’il savait la partie faussée. Lorsqu’il entrait en scène, elle se tenait à ses côtés, jeune mariée énigmatique, illuminée de tendresse pour celui qu’elle allait perdre. Cette mort mythique qu’il enlaçait comme son propre cercueil s’en est allée avec lui. Désormais, nous n’avons plus à affronter notre meurtre par Dieu ou par nécessité naturelle, mais un vulgaire vol, celui de jours hypothétiques, crépusculaires et lamentables. Une affaire somme toute banale, parfaitement quantifiable et très relative. La perspective de nos vies n’est plus tragique. Il n’y a plus de perspective du tout. Rien qu’une vacuité terminale qui clôture l’absurdité quotidienne. L’absolu est parti avec Kantor. Il aura été le dernier homme à disparaître. Nous, nous nous éteindrons. Observez : nous nous éteignons déjà. Nous vivons à l’économie, lumières baissées.

Nul n’est irremplaçable, dit-on. Paroles d’épigone. Kantor est irremplaçable. Nul ne lui succédera. Son œuvre ne lui survivra pas. C’est probablement un bien : les cénotaphes sont souvent plus fertiles que les tombeaux. Praticien bien plus que théoricien, il ne laisse en vérité aucune école, aucun successeur, mais un écho qui ne cesse de s’amplifier, une leçon plus encore existentielle qu’artistique, un modèle fertile, une spiritualité d’autant plus élevée qu’elle n’a jamais prétendu à l’universel, une invitation impérieuse aux artistes à assumer de la façon la plus radicale leur originalité. Rien qu’on puisse copier ou recomposer. Un style inimitable parce qu’il ne tenait qu’à la personnalité d’un auteur qui savait n’avoir rien d’autre à donner que lui-même, avec ses manies, ses amours, ses obsessions, sa tyrannie, ses souvenirs, sa solitude, ses colères et surtout une totale singularité esthétique. Kantor ne s’était jamais soucié de la nature, des règles, des limites, des conventions des disciplines qu’il abordait. Théâtre, littérature, cirque, sculpture, happening, musique, pantomime, se mêlaient intimement dans ses œuvres, sans autre souci que celui de la cohérence expressive. Cette irrationalité-là faisait sa force.

Tardivement, on le reconnut. Il doit exister peu de cas de créateurs, particulièrement dans le domaine du spectacle toujours soumis aux contraintes de la production, qui eurent la force de caractère de persister pendant plus de quarante ans dans une voie radicalement hétérodoxe, jusqu’aux abords de la soixantaine. Sans doute eût-il ainsi continué sans dévier ni composer jusqu’à sa fin si le malentendu s’était maintenu, si la notoriété et l’institution avaient continué à l’ignorer. Ce courage face à l’adversité, cette foi dans sa démarche, cette obstination solitaire, cet acharnement dans la marginalité, alors même que le courant grotowskien gagnait le monde entier, constituaient une composante essentielle de son génie. Présent sur le plateau, tel un chef d’orchestre, il fit de cette volonté de s’affirmer envers et contre tout un objet majeur de son discours. « Je suis là. Je suis toujours là. Et si vous ne me voyez pas, c’est que vous êtes aveugles ! >», ne cessait-il de proclamer. L’art et la vie ici se confondaient entièrement. Comment ne pas distinguer là une base fondamentale de toute création artistique ? Une protestation éperdue contre le silence social qui nous entoure, contre le néant métaphysique qui nous baigne et nous attend. Le refus, non de la tombe, mais de la creuser soi-même ou de s’y coucher de son plein gré et avant l’heure.

Oublier lui fut toujours intolérable. La mémoire constituait le cœur de ses pièces. Toutes d’ailleurs semblaient reliées par le thème récurrent du souvenir. On aurait probablement pu les voir les unes après les autres sans discontinuité, malgré leur singularité, tant leur propos s’enchaînait. L’espace du souvenir kantorien était immense. Il excédait largement l’individu. Il brassait dans un lyrisme proprement shakespearien la Pologne, son peuple, ses personnalités, deux guerres mondiales, un fond judéo-chrétien d’une extrême virulence et cette fatalité tragique, incohérente et monstrueuse que nous appelons l’histoire. Cette mémoire ne cherchait pas à s’éterniser. Elle se présentait, à l’instar des collections de cartes postales ou d’objets misérables de Boltanski, comme des épaves éphémères, destinées à bientôt sombrer et que leur proche disparition rendait d’autant plus bouleversantes. Elle se moquait aussi. Elle savait le dérisoire des êtres et des choses. Désespérée, elle maniait l’humour comme une arme vitale. Ainsi, à chaque instant, provoqués par Les mêmes actes, nos rires se mêlaient à nos sanglots et l’émerveillement à une horreur sacrée.

Retourner, voilà le mot. Retourner et être retourné. Retourner dans le passé. Retourner aux émotions de l’enfance enfouies sous l’armure médiocre de l’adulte. Retourner les idées reçues, les notions apprises de beau ou d’harmonie, les conventions qu’on confond avec des convictions. Retourner les cœurs comme on retourne un gant. Retourner les âmes comme on retourne une peau trop petite, trop étroite ou trop vieille, qu’il faut arracher et sous laquelle perle le sang d’une chair nouvelle. Retourner au premier cri de son nouveauné, à la main tenue du père qui meurt, au serment échangé, à l’innocence du désir, aux chars de Prague, à l’éternité de Jean-Sébastien Bach, aux illuminations de Nietzsche, à la révélation des Nymphéas, aux larmes de Pessoa. Retourner à ce soir où je vis LA CLASSE MORTE et dont je sortis sans visage. Retourner. Retourner.