Pour Michelle Kokosowski qui m’a fait découvrir La CLASSE MORTE

et m’a appris, il y a cinq ans, la mort de Kantor.

UN DES CAMARADES de classe cher à Kantor a fait un film, LE RETOUR D’ULYSSE, en reprenant le titre du célèbre spectacle inaugural donné en 1944 par le Théâtre Clandestin que le futur maître animait à Cracovie. Au terme de ce documentaire-témoignage, dans la dernière séquence, le jeune/vieil homme se levait de table et sans énervement, avec obstination, ne cessait de tourner en répétant seul, mais avec la conscience d’une écoute publique extérieure : « Je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire…» La caméra suivait de près ce combat acharné. Il dura un certain temps, puis Kantor, de l’au-delà de l’écran, murmure avec un sourire narquois : « et pourtant c’était très important ». [ronie qui rendait encore plus insupportable l’effort de tout à l’heure pour attraper cette pensée-anguille qu’il avait saisie et ensuite égarée. Il s’appliquait, mais rien n’y faisait … et à un moment donné, il devenait évident que le temps jouait contre lui. Que la pensée-conclusion s’enfuyait au fur et à mesure du passage des secondes et que l’homme qui s’agitait sur place était voué à la perte. Alors, dans le dernier cadre, il se retourne pour admettre, en riant, la défaite : « Tant pis…», conclut-il… Arrêt sur image. Le secret s’est dérobé à la formulation. L’expérience mnémonique que Kantor a érigée en matière du THÉÂTRE DE LA MORT va le conduire vers un véritable théâtre testamentaire. Mais malgré le désir de tout dire, une énigme persiste toujours. Le « Rosebud » de CITIZEN KANE. Un autre K.

L’art et la liberté

À travers ses premiers spectacles, Kantor s’est constitué en partisan de la liberté dans l’art, ce qui est plus que synonyme d’art libre. Il a débordé le politique pour se réclamer des avant-gardes et de leur discours volontairement agressif à l’égard des contraintes et traditions. Kantor s’inscrit des années durant dans cette mouvance qui assimile le renouveau à la liberté dont l’artiste parvient à faire état dans son œuvre. Il se rattache à la rébellion radicale, cultivée avec obstination par les artistes de la contestation esthétique. Il n’en fut alors qu’un parmi d’autres. Kantor appartenait à un front, mais sa présence n’était pas distincte.

À un moment donné, lui-même l’avoue, il décida de quitter « l’autoroute des avant-gardes pour emprunter le sentier du cimetière ». Dès lors il entend non plus libérer l’art, mais se libérer lui-même à force de remémoration.

L’artiste vieux

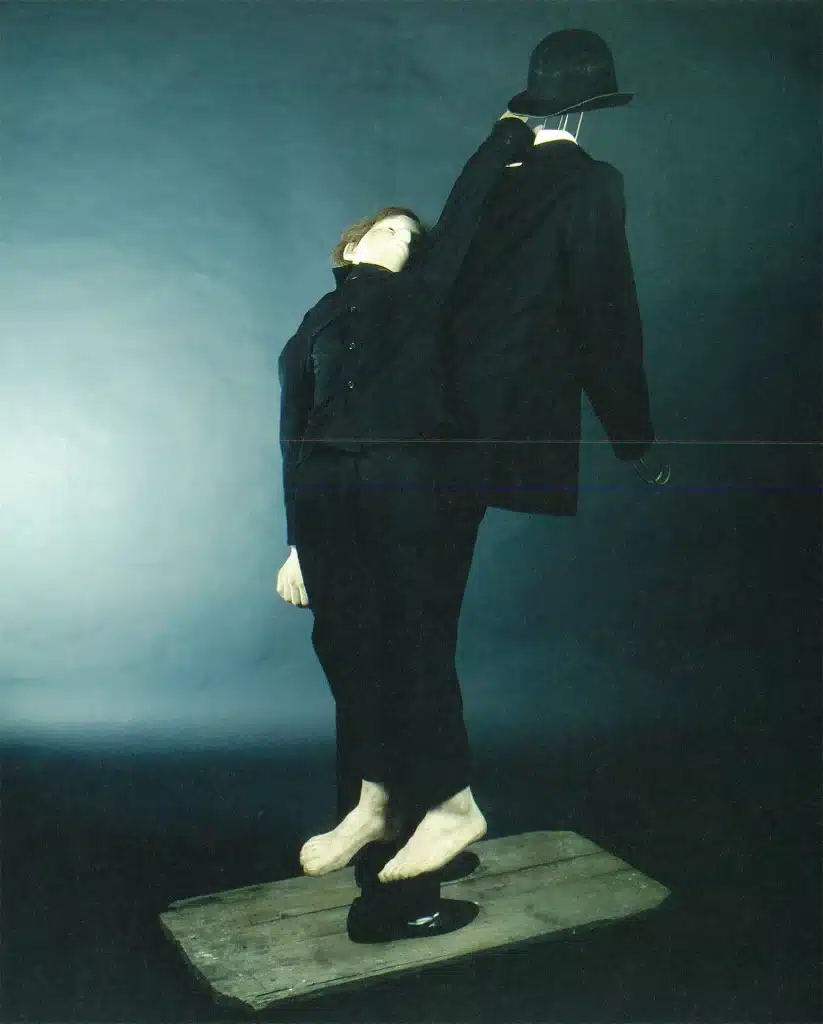

Presque quinze ans, Kantor s’est enfermé dans le THÉÂTRE DE LA MORT comme Goya dans la Maison du sourd : clôture absolue. Dans cet univers, chacun se posait en maître absolu qui pouvait libérer ses craintes, hurler ses peurs, lâcher ses monstres. Tous Les deux ont découvert bien tard l’emprisonnement qui a converti les artistes intéressants qu’ils étaient en génies de la nuit. Goya et Kantor s’accomplissent à la fin lorsqu’ils se livrent corps et âme à la construction d’une prison — la leur — d’où ils ne pouvaient plus sortir, certes, mais où ils parvenaient au maximum d’incandescence de leur art.

Kantor entre dans « la classe morte » d’où il ne sortira plus. Grâce à cette réserve mnémonique il va voyager à travers des souvenirs et il va les ressusciter sans nostalgie ni complaisance. Car la liberté personnelle ne s’accompagne pas du sacrifice des acquis du dadaïsme ou du constructivisme dont il continue à se réclamer. La force de l’artiste au seuil de la vieillesse consiste à relier ce qui a priori se présente comme incompatible : passé personnel et avant-gardes. Le THÉÂTRE DE LA MORT est issu de ce mariage contre nature. Il a enfanté l’œuvre de Kantor, bâtard de génie, ni tout à fait subjectif, ni tout à fait indifférent au biographique, ni entièrement du côté du théâtre, ni entièrement du côté des arts plastiques. Cette impureté restera, pour lui, à jamais indissociable de la liberté.

C’est tardivement que Kantor a pu atteindre l’expression ultime, « essentielle » qu’une fois acquise, il ne fait plus que moduler à travers les derniers spectacles, telles les variations d’un thème inlassablement repris. Pareil à Giacometti ou Beckett, Kantor appartient à la famille de ces prisonniers d’exception.

Kantor, on l’a dit, a injecté du biographique dans l’exercice des avant-gardes a priori réfractaires à toute incidence subjective. Et pour notre plus grand étonnement cette alliance tient et permet à l’œuvre de Kantor de dépasser aussi bien la confession que la provocation. Elles coexistent.

Kantor invente un mode de narration du passé avec du vivant, de même que Proust élaborait une technique d’écriture lui permettant d’ériger la mémoire en matière épique. Dans ce sens il est légitime de voir dans le THÉÂTRE DE LA MORT le pendant théâtral de LA RECHERCHE. Si, dès ses débuts, Kantor fut présent sur scène pour l’animer et perturber, plus tard il devint « narrateur » proustien qui s’assume en tant que tel. Ainsi Wielopole retrouvé acquiert la réalité mnémonique de Combray. Kantor et Proust, bâtisseurs d’un art de la mémoire, sont tous deux sortis de la jeunesse et confrontés à ce qui, communément, s’appelle la fin. C’est alors seulement que liberté et mémoire s’épousent.

Le testament carnavalesque

L’imminence de la fin et l’incertitude du retour. « Et puis que débartir me fault / Et du retour ne suis certain » — poussent Villon à écrire ses fameux testaments considérés comme étant à l’origine du genre testamentaire en littérature. Villon conjugue sur le mode ludique la joie de vivre qui subsiste et l’obligation du départ sur fond de regrets brefs mais explicitement formulés. Le carnaval et la mort s’enlacent. Une dernière danse, macabre autant que provocatrice, et l’on s’en va ! C’est dans Villon que Kantor se reconnaît les dernières années puisque leurs rapports à la mort s’apparentent : ils l’acceptent, mais en veillant à ce qu’ironie et douleur coexistent sans cesse en changeant les registres, en déplaçant les accents, bref en refusant toute continuité d’état.

Si les autres spectacles du THÉÂTRE DE LA MORT privilégient la mémoire biographique, JE NE REVIENDRAI JAMAIS est conçu comme un testament d’artiste. Détail important : c’est pour la première fois que dans le titre intervient le Je absent et dans LA CLASSE MORTE, et dans WIELOPOLE-WIELOPOLE et dans QU’ILS CRÈVENT LES ARTISTES. Une affirmation de soi se dessine, encore plus fortement. D’ailleurs son spectacle inachevé ne s’intitulait-il pas AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE ? Ces deux derniers spectacles sont animés par un désir testamentaire explicite. Testaments d’artiste qui entend léguer son œuvre tout en délimitant le territoire et en rappelant les découvertes effectuées. Kantor se présente alors comme légataire d’une mémoire personnelle autant que d’un acquis artistique. Mais malgré l’importance qu’il lui accorde, le maître polonais ne peut se départir de cette humeur carnavalesque qui fut la sienne. Il la ressuscita en renouant les liens avec le Moyen Âge tardif qui a constamment conjugué mort et dérision.

Le nô de l’Occident

Le théâtre de Kantor ne peut se réduire, comme certains le laissent penser, à un théâtre autobiographique. Sa force se nourrit, par-delà la liberté et la mémoire, d’un autre terme, la tradition. Il rejoint, peut-être de manière fortuite, mais cela compte peu, la structure archaïque du nô. Il ne s’agit ni d’une greffe ni d’un emprunt, mais d’une équivalence, d’une rencontre où la culture éclaire la culture et où le passé sert d’assise au présent. Kantor, en empruntant « le sentier du cimetière » a réinventé le nô.… le nô de l’Occident. Sans le chercher, sans le programmer non plus. Et de cette coïncidence structurelle on peut supposer que provient le sentiment de solidité du THÉÂTRE DE LA MORT.

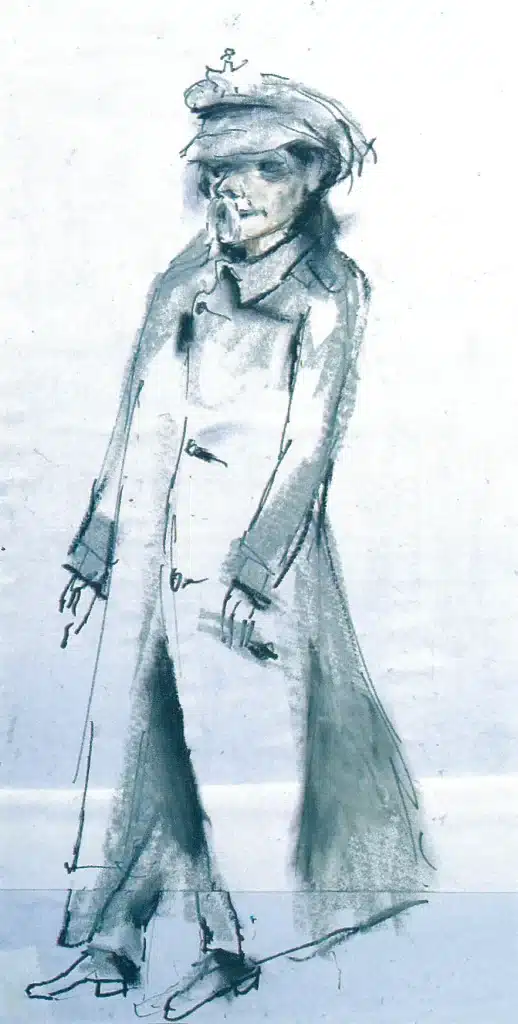

Ici, comme dans le nô, pour citer Claudel, « c’est quelqu’un qui arrive », Kantor lui-même, et non plus, comme dans le drame occidental, « quelque chose qui arrive ». Kantor se trouve d’emblée sur le plateau, il attend dans une position marginale, pareil au waki, personnage médiumnique dont les pouvoirs ressuscitent les héros défunts. C’est l’homme du coin. Dans le THÉÂTRE DE LA MORT, « l’homme du coin » ne réveille pas « les fantômes du lieu », comme dans le nô, mais ceux de son propre passé. Par-delà ces distinctions, leurs manières d’agir théâtralement se ressemblent car, situés du côté des vivants et du présent, tous deux érigent la scène en territoire d’un temps révolu qui s’actualise. Grâce à cette structure profonde, Kantor parvient à dépasser l’aveu et proposer ce que l’on pourrait désigner comme étant, si paradoxal que cela puisse paraître, un nô personnel. Le seul que l’Occident ait réalisé théâtralement. Cette hypothèse ne trouve-t-elle pas réconfort dans une formule énigmatique de Kantor qui, dans cette perspective, acquiert un sens imprévu : il disait que LA CLASSE MORTE est le spectacle où « l’on voit la mort dans un coin ».

Le waki fait revenir des guerriers ou des sorcières, des princesses ou de jeunes héros perturbés. Ce monde tient du noble et du grand qui, grâce à la mémoire de « l’homme du coin », peut de nouveau prendre corps. Le waki n’y plonge pas et il regarde les danses des personnages d’antan ressuscités avec l’œil de l’esprit : le passé s’incarne de façon autonome devant lui. Il n’est pas teinté de subjectivité. Waki, c’est « un rôle de mémoire ».

Kantor adopte le même statut tout en s’affirmant, tel le « narrateur » proustien, comme « être de mémoire ». C’est son passé qui se réincarne, mais passé qui ne revêt point l’aspect exceptionnel propre aux fantômes du nô. Il s’apparente plutôt à cet univers que Kantor aimait si souvent invoquer : la Cour des miracles. Ici Le retour du passé n’a rien de somptueux et le nô kantorien se nourrit de « la réalité du rang Le plus bas ». Cette alliance de contraires nous a permis de voir du nô dans la Cour des miracles.

Presque pour confirmer le rapprochement proposé, Kantor avance une définition du théâtre qui recouvre celle du nô. Comme pour Zeami, pour lui aussi, le théâtre c’est « le lieu d’un passage secret, le gué entre le monde de l’au-delà et celui des vivants ». Outre ce passage, il exerce aussi Le passage d’un art à l’autre afin de déborder les frontières et subvertir les pouvoirs d’un territoire unique. Kantor a fait du passage une vocation. Pour nous restera-t-il comme un Charon, passeur non seulement entre des univers et des pratiques, mais aussi d’un siècle à l’autre ?

Il y a cinq ans.

Dans Tchekhov, la limite qui marque les destins des humains, c’est cinq ans. Le mariage d’Ivanov dure cinq ans, Ranevskaia rentre de Paris après cinq ans et s’interroge sut l’évidence de ses changements. « Me reconnaissez-vous ?» s’inquiète-t-elle. Quelque chose d’essentiel se joue dans ce laps de temps récurrent chez Tchekhov. Quoi ?

Il y a cinq ans, Kantor a véritablement explosé dans son propre monde. Il répétait AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE et après deux accès de colère qui faisaient presque partie de sa stratégie afin de mettre en danger à chaque instant l’équilibre du groupe, il est mort dans son lit, à Cracovie, au numéro 7 de la rue de Sienne. Kantor n’a pas quitté le THÉÂTRE DE LA MORT auquel ces derniers temps il avait accolé un vocable bizarre étranger même, l’amour, et c’est là qu’il a implosé. Comme un alchimiste qui aurait trouvé le secret tant recherché et dont il ne pouvait plus se séparer. Bien que Kantor ait fait de chacun de ses spectacles le dernier en leur donnant le sens d’un adieu, la mort surprend toujours et son ultime spectacle achevé, public, ne fut pas une de ces œuvres dernières habitées par le « geste testamentaire », mais une esquisse, une ébauche, une œuvre tremblée. Créée à Avignon, à l’initiative de l’Académie Expérimentale des Théâtres, cette œuvre au titre ni orgueilleux, ni provocateur, avait un titre, décision étonnante, paisible, Ô Douce NUIT… stille nacht. Une berceuse pour la nuit de Noël sur fond de cheminée des camps et goût des avant-gardes retrouvées. Une œuvre où tout Kantor était, celui qui se trouvait sans cesse en dialogue avec ses morts et celui qui ressuscitait ses maîtres des années 20 – 30, ses amours d’alors. Cette fois-ci, Kantor ne dirigeait plus le spectacle de la scène et, pareil à un père qui suit ses enfants de près, il restait à côté, accolé à l’avant-scène, inquiet, attentif, enchanté. Aujourd’hui, cette image-là reste la plus saisissante : il était passé de l’autre côté. Sur l’autre rive. de la « douce nuit ». Il n’était plus l’homme du coin.

La mort fait sens. La mort retourne ce qui pouvait paraître simple jeu en son contraire. Ainsi, à Toulouse, lors des dernières répétitions de AUJOURD’HUI C’EST MON ANNIVERSAIRE, Kantor jouait avec son double incarné. Ce qui semblait être alors une simple réflexion sur l’art — le reflet dans le cadre du tableau —, apparaît aujourd’hui comme le dernier jeu avec justement ce qu’il allait perdre, son ombre, son double. Dans ce spectacle inachevé, Kantor avait, pour la première fois, réveillé son double avant que les deux ne volent en éclats. Il y a cinq ans déjà.