LE THÉÂTRE servait la représentation bourgeoise du monde ; à travers ses excès mêmes, il ne laissait voir qu’une reproduction réaliste, colorée de psychologie et de rationalité, il se voulait défenseur du texte dont on faisait dépendre tous les autres éléments scéniques ; il se refusait d’être un art à part entière, avec ses lois formelles distinctes de celles de l’imitation du réel.

Je me sentais complètement perdu dans ce contexte. J’avais vingt ans, je ne possédais aucune arme pour me défendre de mon dégoût (et l’analyser), ou construire un possible trajet.

La lecture du théâtre et des théories de Witkiewicz créa une première ouverture. Oui, le texte pouvait devenir l’instrument d’un délire irrationnel.… Mais, par-delà l’originalité de ses pièces et la rupture des conventions qui s’y affirme, une perspective m’était beaucoup plus importante : son désir de concevoir le théâtre comme un ensemble de matériaux dont la réunion se faisait suivant des règles aléatoires qui laissaient aux éléments scéniques la possibilité d’affronter leurs logiques. Pour la première fois, j’entendais parler du théâtre comme d’un art où s’élaborait, comme le souhaiterait plus tard Kantor, « une nécessité formelle supérieure » .*

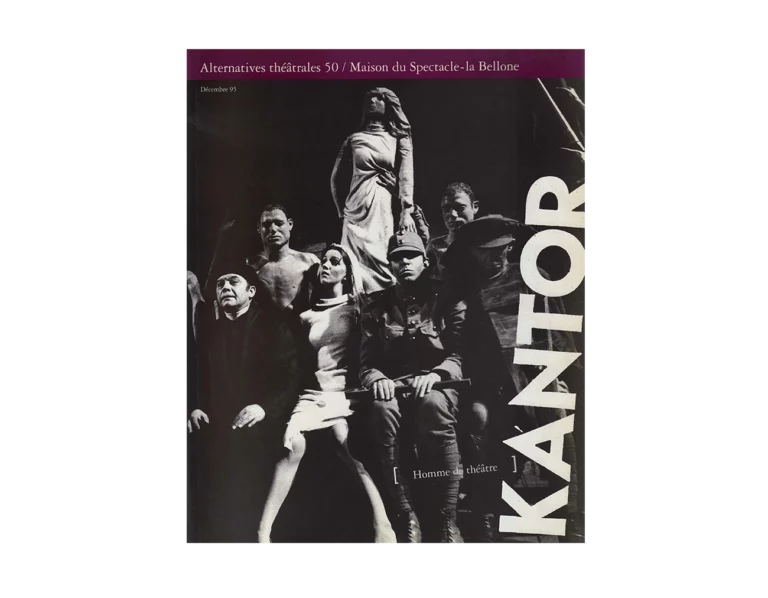

Jeune metteur en scène sans expérience, je demeurais cependant désorienté et j’aurais arrêté, je crois, si je n’avais découvert LA CLASSE MORTE, WIELOPOLE-WIELOPOLE, et surtout les manifestes de Kantor. Il reprenait nombre d’idées witkaciennes, mais celles-ci étaient cette fois mises à l’épreuve de la scène, tout venait de la scène. Et j’étais d’accord sur tout : la négation de la psychologie, de l’illusion réaliste, du théâtre comme sous-section de la littérature, le rejet du pathos et de l’expressivité des comédiens, la volonté de faire de la scène « le champ d’une action autonome ». J’adhérais à tout : enfin, quelqu’un se disait ouvertement contre, contre les notions d’interprétation et de représentation notamment, et transfigurait sa révolte en créant des spectacles bouleversants.

Outre l’imprégnation métaphysique de ces œuvres, leur drôlerie et leur tragique, ce qui me touchait peut-être le plus, c’était la « dramatisation » très concrète de l’impossibilité d’utiliser la psychologie pour croire au texte que l’on dit, à la situation que l’on joue : le comédien appartient d’abord à la réalité de la salle, ensuite il participe à la composition des formes et des actions. Il n’interprète pas un rôle, il ne joue d’autre personnage que le sien, pris dans un tourbillon mental ; il essaie d’être à la hauteur de la situation, il ne l’est jamais, et ce sont ses efforts pour y parvenir qui ouvrent l’espace théâtral. Ce décalage, cette idée, c’était une lumière pour moi, elle m’a comme libéré. Je ne savais pas comment m’en servir, mais je tenais enfin quelque chose.

Mais ensuite ?

Lorsque l’on rencontre un auteur chez qui on voit exprimé d’une parfaite manière ce que l’on porte en soi, et que tout est là, qu’il a formulé à notre intention presque ce que nous croyions nous être si personnel, alors, il n’y a pas trente-six alternatives : on a Le choix entre s’arrêter (à nouveau) ou bien s’engager dans une voie où l’influence est patente, où l’on cherche maladroitement et naïvement à reproduire ce qui fut admirable.

Si l’une et l’autre solution ne sont d’aucun avenir, on ne sait pas encore à quel point on aura à faire l’expérience de toutes les maladresses avant de sentir une justesse, quelque chose de singulier et qui ne vient vraiment que de soi.

Mais on ne réfléchit pas trop, finalement, on est poussé par une dynamique venue on ne sait d’où ni pourquoi. On se lance, on travaille, on suit des pistes incertaines… On s’éloigne sans le vouloir du maître. On l’oublie. On ne va plus voir ses spectacles (on en a beaucoup vu déjà…). On découvre soudain, à la faveur de quelle lucidité imprévue, qu’il fallait rée/lement se libérer du père pour le retrouver dans sa grandeur et pour se trouver soi. Et l’on reconnaît que la chose la plus fondamentale, la plus essentielle qu’il nous a transmise, c’était un déclic, un choc, un instant fondateur, quelque chose qui disait : « Ne les écoute pas. Doute de tout. Regarde la mort en face. Va à l’os ». Il nous a poussés vers nous-mêmes sans que nous le sachions : le plus bel acte de générosité qui puisse être.

*Witkiewicz avec Kantor, comme Artaud avec le Living, trouveraient ainsi, à quelques générations de distance, plus qu’une filiation : une compréhension profonde de leurs idées et des « techniciens » capables de les appliquer et de les porter plus loin.