«…Défaire notre réel sous l’effet d’autres découpages, d’autres syntaxes ; découvrir des positions inouïes du sujet dans l’énonciation, déplacer sa topologie ; en un mot descendre dans l’intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l’amortir, jusqu’à ce qu’en nous tout l’Occident s’ébranle…»

Roland Barthes

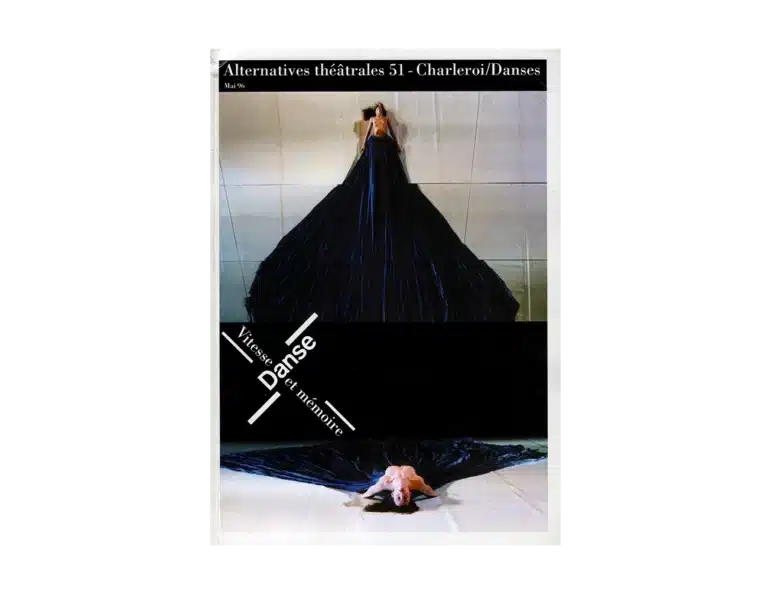

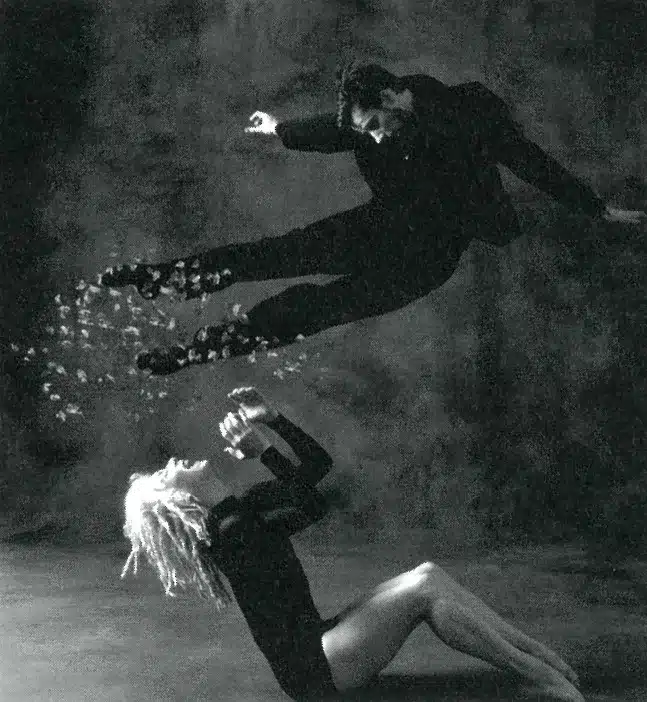

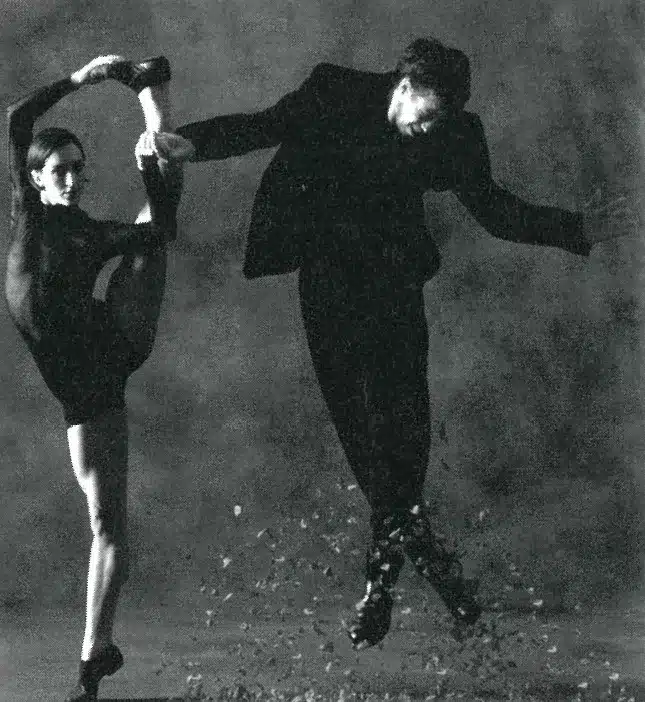

LES CORPS excessivement opaques vont et viennent, traversent la scène en un clin d’œil. Sauts aériens, vrilles fulgurantes et chutes violentes. Les danseurs féminins comme masculins portent et sont portés. à Oiseaux libres, ils s’élancent dans l’espace de la scène pour n’être souvent rattrapés qu’à la toute dernière minute, et parfois pas du tout. Moments presque irréels, furtifs, vite passés. Des images aux contours flous demeurent imprégnées dans la mémoire, sensations étranges et impalpables comme celles produites par l’éclair d’une chaude journée d’été. Habillés de vitesse, les interprètes deviennent l’insaisissable icône en mouvement du rêve. Actes éperdus et passionnés semblant sans limites, postés à la lisière du conscient. Incarnations physiques difficilement descriptibles, à la fois humaines et angéliques, toujours semblables et pourtant jamais pareilles.

Trop rapide pour véritablement y réfléchir.

Puis accalmie et repos de l’œil. Bras et jambes tranchent avec lenteur l’espace visuel tout entier. Un abandon du corps sur le sol, un développer lent et maîtrisé, un petit battement, s’insèrent délicatement. Pour un instant, le temps suspendu donne à voir l’autre face de l’être planté là ; un visage quotidien, une marche simple, un arrêt tout au plus. Un instant encore, gestes insolites vêtus de transparence, le chorégraphe s’avance dans l’ombre pour soudainement faire apparaître, dans la lumière, une ondulation le long de son échine. À une caresse sensuelle succède une prose des mains et des doigts. Redevenu pour l’occasion danseur, son corps félin secoué de spasmes, mû par une rythmique n’appartenant qu’à lui, glisse à la surface du sol. Un temps en dehors du temps, là encore, presque irréel.

La vitesse comme manifestation de l’extrême et du risque.

Voir un spectacle d’Édouard Lock, c’est saisir l’acte à l’instant où il se produit, sans comprendre réellement. Expérience pure, directe, incontournable pour celui assis devant et qui regarde, les veux grands ouverts, rivés à la scène pour en saisir le plus possible. Et pourtant, dans leur fuite en avant, bien des gestes échappent à l’attention. Une abstraction du corporel logée dans l’intense de l’extrême, jouant du dépassement physique, associatif et structurel.

À partir de HUMAN SEX, explique l’artiste, l’identité gestuelle est née de la juxtaposition d’un intérêt de ma part et des personnes avec qui je travaillais. À ce moment là, il y avait Marc Béland, Louise Lecavalier, Claude Godin, etc. Des personnes crues, idéalistes, qui voulaient vivre une expérience totale, absolue, au niveau de la scène et même dans la vie. C’étaient des personnalités extrêmes, et elles désiraient en quelque sorte avoir une expérience théâtrale qui leur ressemblait. HUMAN SEX était certainement la représentation la plus crue que la compagnie avait faite jusque-là. L’esthétique était carrément déclarée. À cette époque, on ne se demandait pas si le dépassement était possible ou non, s’il y avait un prix à payer pour cela. Nous étions intéressés par l’acte de se dépasser. On avait à prouver qu’on pouvait le faire, et qu’on avait le courage de le faire. Le but même du dépassement qu’on voulait explorer, c’était de ne plus sentir les structures physiques et limitatives. C’était une position un peu idéaliste ».,

Un langage chorégraphique comme matérialisation de l’extrême où les corps disséminés dans l’espace sombre de la scène incarnent la vitesse. Des enveloppes de chair, criantes d’humanité, à la fois électriques et éclectiques. Variation d’espace et de temps, tempos excessivement soutenus voire nerveux, insérés dans une structure ouverte. Un va-et-vient entre accélération et ralenti, à travers des rythmes propres aux danseurs et non à la musique qui l’accompagne. Indépendance de l’un et de l’autre, « relation artificielle » affirme le chorégraphe, comme chez Cunningham. Mais encore. La vitesse en tant qu’expérience unique, provocatrice, prenant naissance dans la dimension anarchique de l’être humain.

L’être, et bien au-delà.

« Dans INFANTE, C’EST DESTROY, il y avait la dureté de HUMAN SEX, mais en même temps on y trouvait une évolution au niveau des images, un commentaire sur la naissance, ainsi que sur la violence. Il était devenu important pour moi d’afficher le dépassement d’une manière un peu plus claire, de donner une place à la fatigue, à la fin des choses. D’ailleurs, à un certain point dans le spectacle, Louise s’arrête, comme si elle n’en pouvait plus. Avec INFANTE, il y avait une certaine descente dans l’impossibilité, tandis que dans HUMAN SEX, il n’y avait pas ça. C’était comme un grand eri, un cri soutenu. Il y avait une férocité, sans le moindre arrêt. Dans INFANTE par contre, on avait accepté qu’il y ait des limites et elles faisaient partie du jeu. L’échec est un élément peut-être un peu plus évident dans 2, mais qui d’après moi avait déjà été touché dans INFANTE. A la toute fin de cette pièce, j’avais placé un film d’ombres blanches, parce qu’il n’y avait plus de corps, plus de résistance. Après tous ces efforts, qui étaient une sorte de résumé des dix dernières années, il ne restait plus qu’un tracé, une forme sans détail, qui était un symbole de fatigue ».

À travers la présence de l’être et celle du film, le chorégraphe installe ses visions de la densité et de la transparence du corps. Abandon des interprètes aux jeux de la scène et de l’image, altération de l’être dansant par le travail souvent très fin de la texture du geste et du corps, des nuances entre mouvements et rythmes. Une superposition de couches rythmiques et énergétiques réalisée par le bais de l’association de différentes composantes scéniques ; des musiciens, des images, des danseurs, une coupure du temps, un silence, enchâssé dans les couloirs de la vitesse, de la violence et du risque.

« Dans mes spectacles, il y a un véritable effort pour faire valoir l’esthétique qui vient de la scène. En quelque sorte, cet effort va chercher, chez le public, une réaction équivalente en terme d’intensité. Les gens ont tendance à penser que la danse n’est pas un art qui peut déclencher les passions. Mais en fait, je crois qu’elle peut tout à fait le faire. J’ai toujours senti ce potentiel. La danse devrait être capable de rejoindre le public de manière directe. C’est un art qui n’est pas que sage. En fait, quand il y a une vraie possibilité d’échec, il y a une vraie passion qui se génère. J’ai toujours eu l’impression que je devais imposer cette rigueur, cette passion, dans les structures que je mettais en place dans mes spectacles. C’est une dimension importante pour moi, et j’ai toujours tenu à l’explorer dans mon travail ».

Une idée ou un but, celui de déclencher une relation plus passionnelle que rationnelle entre percevants et perçus. Une manière d’afficher le risque par l’entremise de la vitesse, de créer la peur de l’échec pour ainsi ancrer le mouvement dans la réalité afin qu’il la dépasse. Hyperréalisme. Montrer l’accélération d’une pulsation, gestuelle ou musicale, et ainsi obtenir, par on ne sait trop quelle chimie, une réaction vive, extrême. Réponses imprévisibles, sans mots pour en rendre compte ; pur résultat d’une intuition créative du chorégraphe. À l’implication totale et définitive du danseur, correspond celle du spectateur.