BERNARD DEGROOTE : Tu as un parcours assez atypique dans le monde du spectacle vivant, dans la mesure où tu es progressivement passé du théâtre du corps à la danse, pour aboutir à ta dernière création MOVING TARGET, que nous évoquerons ici. Il s’agira également de retracer ton itinéraire du théâtre vers la danse.

Frédéric Flamand : Un itinéraire du théâtre vers la danse, oui, mais qui s’inscrit dans le rapport que mon travail entretient avec les autres disciplines artistiques, que ce soient la littérature, la musique, etc.

B. D.: Reprenons les choses au départ. Comment tout cela a‑t-il commencé ?

F. F.: Au départ, et comme souvent dans mon itinéraire, il y a une rencontre. Une rencontre et une déception.

La rencontre est celle d’Henri Chanal, professeur à l’Institut des Aris de Diffusion où j’ai étudié le théâtre pendant deux ans à la fin des années soixante. Henri était un des premiers metteurs en scène belges à avoir séjourné aux Etats-Unis, à avoir été confronté à la révolution théâtrale qui se déroulait dans les universités américaines, notamment. Nous avons réalisé avec lui dans le cadre de l’école un spectacle qui s’appelait FUTOPIE. Ce spectacle a été un détonateur. Henri Chanal avait envie de fonder une compagnie de théâtre de recherche. Nous avons décidé avec deux autres étudiants, Jean Pol Ferbus et Madeleine Gallais, de quitter l’IAD et de travailler avec lui.

Henri Chanal est malheureusement décédé dans un accident de voiture pendant l’été qui a suivi notre décision, mais nous avons quand même poursuivi le projet. Mon frère Charles (alias Frédéric Baal) travaillait à l’époque à Paris sur l’art brut avec Jean Dubuffet. Il est revenu à Bruxelles car le théâtre l’intéressait. Et nous avons fondé ensemble le Théâtre Laboratoire Vicinal en 1969. Nous avons cherché un metteur en scène car nous nous considérions seulement comme des acteurs. Nous avons rencontré Tone Brulin, un des premiers à s’être intéressé au travail de Grotowski. C’est un monsieur assez extraordinaire, un metteur en scène nomade du théâtre flamand, un grand voyageur. Il a fait la mise en scène du premier spectacle qui s’appelait SABOO. Le nom du groupe, Théâtre Laboratoire Vicinal, était inspiré du Théâtre Laboratoire de Wroclaw. Les techniques de Grotowski nous étaient enseignées par Franz Marijnen, qui est actuellement directeur du Koninklijke Vlaams Schouwburg. Franz Marijnen avait suivi les cours de Grotowski pendant deux ou trois ans à Wroclaw. Il était reconnu par Grotowski comme capable d’enseigner sa méthode.

B. D.: Tu as parlé de la rencontre. En quoi consistait cette déception à laquelle tu fais allusion ?

F. F.: Nous étions très insatisfaits de ce qu’était le théâtre belge à cette époque-là — je parle de la fin des années soixante. Insatisfaits du théâtre belge, mais aussi du théâtre en général. Le corps y était pratiquement inexistant. Tout ce qu’il faisait, c’était s’asseoir, se lever, sortir, éventuellement prendre une tasse de café. La gestuelle corporelle était complètement soumise au texte. Pour moi, le corps du théâtre traditionnel était mort.

B. D.: Et tu as trouvé cette vie corporelle que tu cherchais dans le théâtre de Grotowski ?

F. F.: Nous étions intéressés surtout par la notion de dépassement que Grotowski introduit dans la recherche de ce qu’il appelle le corps-mémoire. Le corps-mémoire, e’est‑à dire un corps qui pouvait fonctionner indépendamment des diktats de la pensée ou des codes gestuels établis, qui pouvait retrouver une certaine spontanéité.

Quand je parle de dépassement, je ne parle pas de violence faite au corps. La méthode était basée sur une structure très stricte et sur la recherche d’une intériorité comme base de tout mouvement. Nous n’essayions jamais d’atteindre la virtuosité.

Nous explorions un état intérieur, notre recherche consistait à trouver une unité entre « l’intérieur » et le mouvement. On pourrait dans ce cas précis parler d’aveu : certains étaient capables de prouesses physiques, d’autres avaient un autre type d’aveu. Il s’agissait d’accepter son corps avec ses limites et ses possibilités. Et ceci variait d’une personne à l’autre.

B. D.: Quelle était l’originalité de votre démarche par rapport à celle de Grotowski ?

F. F.: Notre imaginaire était différent, il n’était imprégné ni de romantisme, ni de religion. Nous n’avions pas les mêmes références. Mon frère parlait beaucoup de Paul Klee…

Notre vision était beaucoup plus abstraite. Il y avait déjà dans les spectacles du Vicinal une construction quasi chorégraphique, une construction du corps dans l’espace très particulières.

B. D.: Qu’as-tu retenu de cet apport de Grotowski, qui est encore présent dans ta démarche actuelle ?

F. F.: L’importance accordée aux autres cultures, mais surtout la notion de dépassement et la recherche de ce corps-mémoire qui est très vivant en chacun de nous en dehors des codes.

J’ai gardé ce souci de briser les codes préétablis. Je ressens encore cette influence dans mon travail avec la compagnie de danse de Charleroi. Je bénéficie des apports de la danse classique ou de différentes techniques de danse contemporaine, mais mon souci est de détourner ces différentes techniques de ce qu’elles étaient censées exprimer lorsqu’elles ont été fixées.

B. D.: Ta dernière création, MOVING TARGET, fait se confronter la chorégraphie, la musique, les images, les accessoires, le texte, l’architecture, à propos de l’évocation de Nijinski. C’est la première fois que tu travailles avec des architectes et cependant ton intérêt pour l’architecture remonte quasiment à ton travail avec le Théâtre Laboratoire Vicinal.

F. F.: Effectivement, au début du travail avec le Vicinal, nous utilisions la boîte noire grotowskienne, un espace de 20m sur 6 que nous avions aménagé nous-mêmes. Mais dès le spectacle qui s’intitulait TRAMP, nous en sommes sortis pour investir la petite salle des Halles de Schaerbeek. Nous y utilisions le balcon, nous y avions structuré l’espace avec des cordes, des échafaudages, nous donnions une importance grandissante à l’accessoire.

Beaucoup plus tard, à la fin des années 70 et suite à plusieurs séjours aux Etats-Unis — j’avais alors créé ma propre compagnie, Plan K —, nous avons découvert la Raffinerie et ses 22 salles, à Molenbeek, à Bruxelles. Elle correspondait au souhait que nous avions d’avoir un lieu où l’œuvre à réaliser et la vie quotidienne ne fassent qu’une seule et même chose. Puis il y a eu ma nomination au poste de directeur artistique du Centre chorégraphique à Charleroi et la découverte du patrimoine architectural de cette ville industrielle : la création de TITANIC au Musée de l’Industrie, une halle qui servait autrefois au laminage de l’acier, l’investissement de la piscine de la Broucheterre où nous avons créé Ex MACHINA.

B. D.: Et finalement, tu as rencontré les architectes Diller et Scofidio.

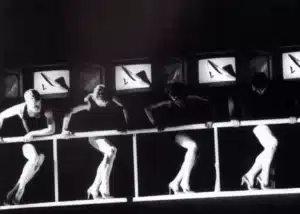

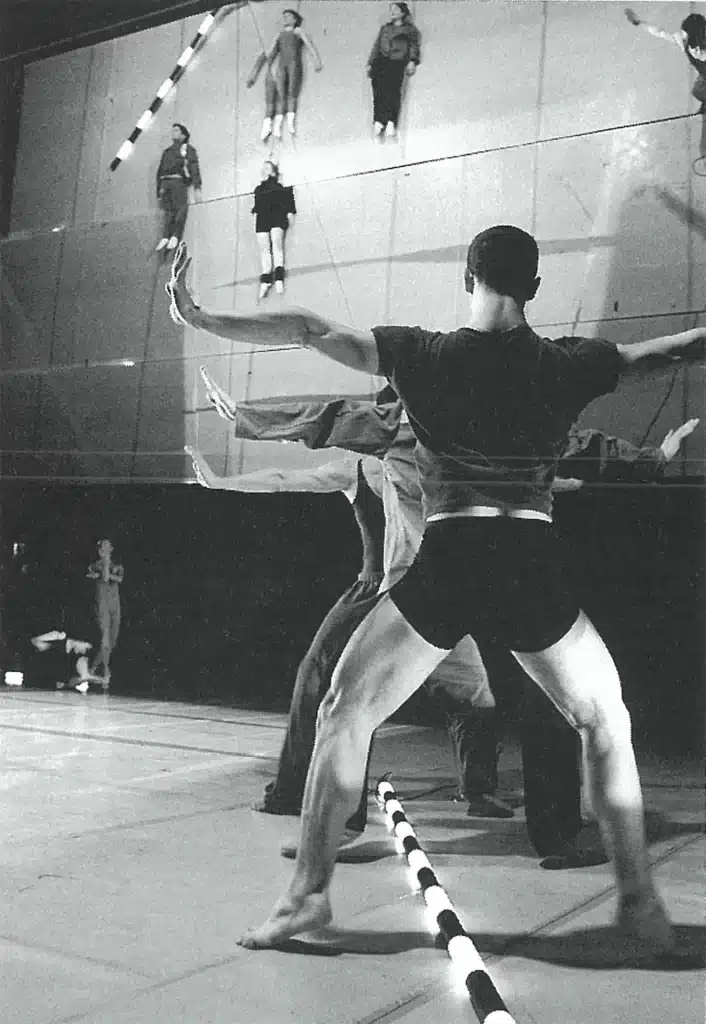

F. F.: Et pas n’importe quels architectes. J’avais, pour MOVING TARGET, le souci de réaliser quelque chose de plus épuré, de plus chorégraphique que mes créations précédentes. J’ai été séduit par le travail de Diller et Scofidio parce que c’est une critique de l’architecture, un essai de briser les codes de l’architecture comme moi, j’essaie de briser les codes de la danse.

Nous avons longuement discuté et rediscuté du projet. Ce qui m’a fasciné, c’est que tout ce qui ressortait de nos discussions, c’étaient des concepts et non des dessins ou des réalisations architecturales. J’avoue avoir été inquiet et un peu irrité à certains moments. Et je me suis rendu compte que peu à peu se dégageait une conception scénographique basée sur l’immatérialité. La structure scénographique qu’ils ont proposée pour MOVING TARGET est composée principalement de miroirs et d’écrans.

B. D.: Des architectes de l’immatériel, c’est assez paradoxal !

F. F.: Oui, mais c’est ce paradoxe qui a été fantastique. Ça m’a poussé à gommer tout ce qui aurait pu être baroque, tout ce qui aurait pu être accessoire, qui serait venu au secours d’une idée, etc.

En fait, ça m’a aidé à opérer un retour au corps.

B. D.: Le corps humain est au centre des préoccupations de Diller et Scofidio. Cela doit être un apport appréciable pour un chorégraphe.

F. F.: J’ai été touché par ce qu’ils disent de l’architecture : « C’est ce qui se passe entre la peau d’un homme et un autre homme », par leur intérêt pour le corps, leur obsession du corps dans l’architecture. S’ils parlent d’un personnage assis sur une chaise, ce n’est pas la chaise qui les intéresse, c’est ce qui se passe entre la chaise et la personne qui s’y assied.