FABIENNE VERSTRAETEN : Comment la danse réagit-elle à la disparition du corps matériel dans l’image, à la négation des notions d’espace et de temps dans la vitesse ?

Pierre Droulers : Je pense que dans cette notion de la disparition du corps matériel à l’époque moderne, il y a l’idée de la disparition du corps matériel en tant que corps émouvant, en tant que corps relationnel. Pour sentir les choses, il faut Les peser. On a donc besoin de temps, de durée, de toucher. Et la profusion d’images et de zappings de toutes sortes fait perdre cette notion de durée qui est nécessaire pour que le corps soit pénétrant. Mais il peut y avoir des confusions sur ce qu’on appelle « matérialité », puisqu’en même temps, le corps matériel, c’est aussi quelque chose qu’on peut dépasser à travers l’art. Le corps matériel, c’est de la peau, de la chair. Dans le timbre d’une voix comme dans la qualité d’une danse, il y a une oscillation entre la matière et l’esprit, l’un étant indissociable de l’autre, puisque le matériau, l’enveloppe, c’est le corps, le dernier matériau du plan physique. Dans la danse comme dans la voix, il y a donc tout un travail de « pesée » du matériau, du poids du corps, du poids de la voix. Et le travail est d’alléger ce poids, de tendre vers une transparence du matériel dans l’espace, de créer la lumière. La beauté, c’est ça ; la beauté, c’est la lumière qui se dégage.

Si notre époque connaît une perte de matérialité en tant que matière sensible, on vit en même temps dans un excès de matière : on est bombardé d’informations de toutes sortes. C’est un excès de matérialité parce que c’est concasser du corps, de l’information, c’est la zapper, c’est la couper. C’est donc casser le vide qui est la résonance du monde, la résonance du mouvement.

F. V.: Le thème de la Biennale de Charleroi/Danses est : « Vitesse et mémoire ». Certains chorégraphes ont parlé de l’artiste comme témoin qui recompose les restes, Les débris, l’artiste étranger qui retisse son passé dans un nouvel environnement. D’autres ont évoqué une mémoire propre au corps dansant. Qu’en est-il de la vitesse et de la mémoire dans ton travail chorégraphique ?

P. D.: Pour moi, la mémoire n’est pas liée à une notion traditionnelle du temps. Il n’y a pas de passé, de présent et de futur. À un certain moment de l’existence, la mémoire peut être plus présente, mais elle n’existe pas. Le temps n’existe pas, le temps est en construction. Il n’y a pas de passé : on recrée du passé, on invente du futur et encore… En fin de compte, il n’y a que du présent, il n’y a que l’instant. Et l’instant, c’est une condensation, un condensé de mémoire. C’est ça qui crée l’image d’ailleurs. Quand on a une image, tout d’un coup, il y a quelque chose qui coupe la linéarité du temps, qui devient transcendant. À travers le corps comme véhicule, une image peut naître de la profusion du mouvement. Quand on regarde quelqu’un danser, il peut aussi y avoir tout à coup une adhésion totale, dans l’instant, à ce qui se passe. Il n’y a plus alors ni regardant ni regardé, mais fusion du tout, de l’objet et du sujet. Il n’y a plus d’objet regardé, ni d’objet regardant. Ça, c’est l’image parfaite, donc qui n’existe presque pas.

Je ne m’intéresse pas du tout aux vestiges de la mémoire comme objets de la nostalgie. La mémoire est une chose qui s’insère dans le corps et qui n’existe pas en tant que telle, qui demande tout le temps à être recréée. Le passé, c’est aussi du futur. La mémoire, ce sont diverses couches qui se mélangent.

Je prépare actuellement une exposition sur mon travail depuis 20 ans. Cela remue des souvenirs anciens, agréables et désagréables, et dans le désir d’alléger, on voudrait élaguer tout cela. Je ne peux pas poser des petits tas de documents par terre et dire : « voilà, ça, c’est 1980, ça 1981, et ça 1983 ». Je m’aperçois que certaines choses que j’ai abordées en 1972 ne commencent vraiment à m’occuper que maintenant. Ici aussi la notion du temps est très oscillante, très cyclique, il y a des retours.

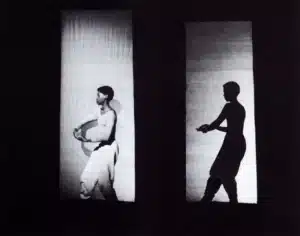

F. V.: À un moment très précis de ton spectacle, MOUNTAIN FOUNTAIN, le temps semble comme suspendu. Une des danseuses fait tourner autour de sa tête une sorte de ballon renversé attaché à un fil, un danseur se balance sur la corde et tombe, on entend le chant du merle… Puis la paroi du fond bascule lentement. Le spectateur est confronté à un autre temps. Nicole Mossoux parle de « béance » pour qualifier ce temps-là. Elle dit : « L’œuvre d’art, le spectacle, c’est une perturbation par rapport au temps réel », une espèce de béance, d’ouverture du temps par rapport au temps dans lequel on est tous plongés. Il m’a semblé voir cette béance dans ce moment de suspension de MOUNTAIN FOUNTAIN.

P. D.: Cette suspension est plutôt de l’ordre de la distillation. A l’époque de MOUNTAIN FOUNTAIN, je suis allé filmer en Haute-Provence, dans une distillerie de lavande, un jeune-homme qui faisait tout seul tout le travail : stockage, trempage, passage au feu..…, tout un travail d’épuration hallucinant. Pour quoi ? Pour quelques gouttes d’huile essentielle, de parfum.

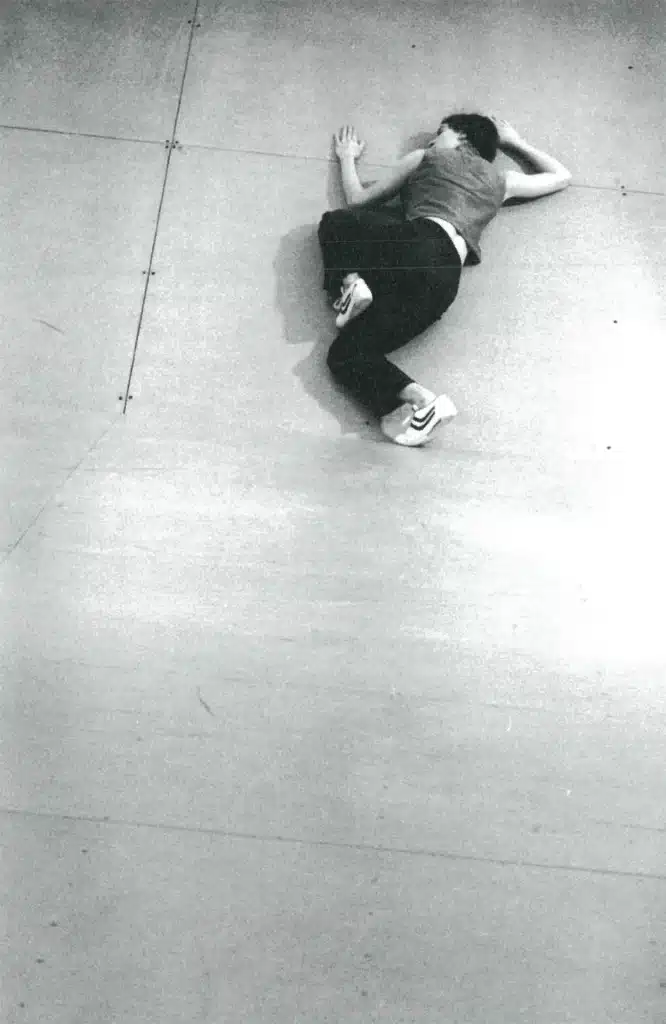

C’est un peu cette image-là que j’avais : il faut que le corps arrive à une certaine température pour qu’il devienne malléable. Et cette chaleur a la capacité d’ouvrir l’espace, de le dilater. Ce n’est pas une idée : au moment où ça vient, ça se passe physiquement, réellement : accumulation d’énergie, puis fatigue, épuisement et repos. C’est une réponse physique : « mountain », c’est prendre, ramasser, rassembler, c’est solide ; « fountain », c’est le mouvement inverse : donner, liquider, répandre, c’est fluide. Lorsque tout a été fait, vient le temps du repos. Les corps glissent, il n’y a plus à rien à faire, si ce n’est essayer de prendre le sommeil.