BERNARD DEGROOTE : Votre travail d’artistes/architectes a à voir principalement avec la représentation médiatisée (par le biais de la vidéo, des systèmes interactifs, etc.) Comment avez-vous vécu la rencontre de votre préoccupation pour le « médiatisé » avec le spectacle vivant qu’est la chorégraphie, lors de votre collaboration avec Frédéric Flamand pour la création de MOVING TARGET ?

Elizabeth Diller et Ricardo Scofidio : Le « live » est l’un des derniers bastions à bénéficier d’une certaine aura dans la culture postmoderne — voir l’événement au moment précis où il a lieu. La télévision en direct, comme par exemple la retransmission d’un match de football ou de la guerre du Golfe, rassemble un public, en temps réel, en une sorte de communion électronique. Le public de théâtre assiste à une représentation de spectacle vivant pour être confronté à un événement unique, qui ne peut se répéter dans le temps et l’espace — ceci correspond peut-être au besoin nostalgique de retrouver une expérience « publique » qui a été abandonnée aux médias. Le terme « médiatisé » est typiquement considéré comme étant d’un statut inférieur à celui de « vivant », parce qu’il opère la séparation entre le spectateur et l’évènement.

Le défi, en travaillant dans le cadre d’une représentation chorégraphique qui reprend à son compte les attentes du public de théâtre par rapport au spectacle vivant, est de créer des interférences dans la perception spatiale et temporelle de l’événement vivant, de « taquiner » les distinctions faites entre le « vivant » et le « médiatisé », de saper l’autorité que l’expérience vivante peut avoir sur l’expérience médiatisée, de révéler le théâtre comme une autre expérience « médiatisée » et de perturber le type de perception communément admise par le public de théâtre ou de danse.

B. D.: Quelle scénographie avez-vous conçue pour MOVING TARGET pour rencontrer votre dessein ?

E. D. et R. S.: Dans le théâtre d’illusion traditionnel, le proscenium séparait l’espace narratif de la scène de l’aire du public. Nous avons conçu la scénographie de MOVING TARGET comme un « interscenium » — un dispositif qui opère une rupture dans l’espace scénique et qui interfère avec la vision frontale et globalisante du spectateur.

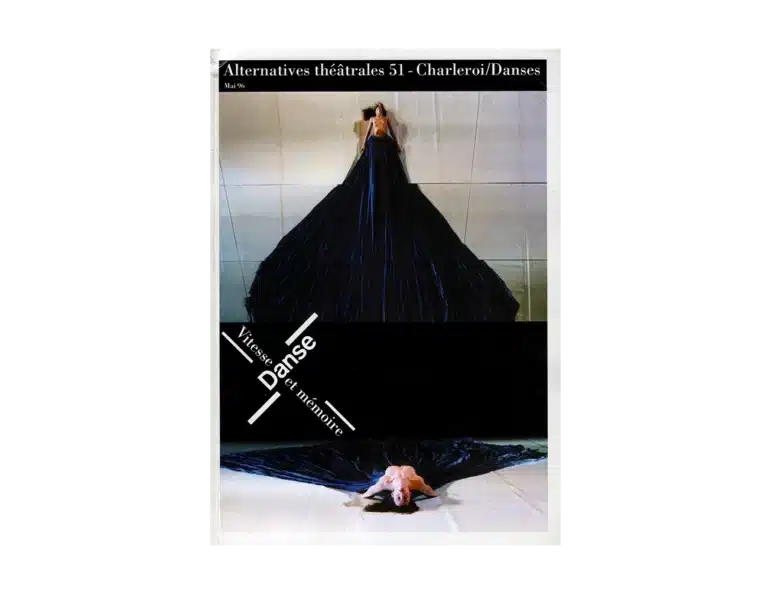

L’élément principal du dispositif est un miroir semi-transparent, incliné à 45° au-dessus de la scène. Les danseurs peuvent, grâce à lui, être dégagés des contraintes de la gravité et libérés de l’horizontalité de la scène. Le miroir peut également, en combinaison avec la transmission d’une image vidéo, disposer les corps des danseurs en fonction des principes de la vidéo, plutôt que de ceux de l’espace tel qu’il est vécu quotidiennement. De la même façon, les danseurs faisant face au miroir, et les danseurs éclairés apparaissant en transparence derrière le miroir, peuvent coexister avec des corps transmis en vidéo à l’intérieur d’un espace hybride.

B. D.: Vous êtes très concernés par la multitemporalité. Dans MOVING TARGET, opposez-vous la temporalité du « médiatisé » à la temporalité du « vivant » ? Y a‑t-il un moment dans la représentation où ces différentes temporalités peuvent se rencontrer ?

E. D. et R. S.: Encore une fois, nous avons essayé de fusionner les deux modes temporels plutôt que de les opposer. Nous avons travaillé avec Frédéric Flamand à la production d’une structure temporelle alternative. Le spectacle est une représentation continue « interrompue » par une série de spots publicitaires ; les « spots » jouent le rôle de cassures quasipsychotiques dans le déroulement de la chorégraphie. Ils sont censés faire se confondre le public de théâtre avec un public de télévision. Cinq spots développent une campagne publicitaire pour « Normal Pharmaceuticals », une gamme de produits pharmaceutiques utilisés en vue de la normalisation dans une culture post-psychothérapique. Chaque spot prend en charge une pathologie particulière — toutes relèvent de la quotidienneté —, des pathologies qui paradoxalement sont produites et renforcées par le média lui-même.

En collaboration avec la Kunsthochschule für Medien de Cologne, nous avons injecté dans la représentation une série d’images traitées par les nouvelles technologies. Les danseurs, traités par le procédé du morphing par [var Smestad, partagent un espace commun impossible avec les danseurs virtuels reflétés dans le miroir et les danseurs-fantômes qui y apparaissent en transparence. Les danseurs de Smestad, cependant, sont pré-enregistrés, ce qui permet à leurs mouvements d’être « assistés », d’acquérir une hyper virtuosité.