L’HISTOIRE de ce demi-siècle du Centre Dramatique de Saint-Étienne serait un extraordinaire champ d’observation pour qui voudrait étudier l’évolution du Théâtre en France depuis 1945. Qu’il s’agisse des ambitions théorisées ou poursuivies dans la pratique (par exemple de toutes les questions qui se sont posées dans le débat sur la mission « culturelle » du théâtre) ou des difficultés que, devenu une institution, un centre de création a pu connaître (en particulier dans ses rapports avec les autorités de tutelle ou les « notabilités » locales) la Comédie de Saint-Étienne fait figure de modèle. On comprend ainsi l’intérêt de cette rétrospective. La dimension locale n’éloigne pas, elle rapproche au contraire des grandes questions et de leur élucidation.

Significatif déjà que la succession des hommes appelés à diriger la Comédie corresponde à des cassures remarquables dans l’histoire du théâtre et même plus largement, dans l’histoire des idées. Comme si le hasard avait voulu que Jean Dasté passe par Saint-Étienne à la Libération puis, après avoir dirigé le Centre Dramatique pendant près de vingt-cinq ans, cède sa place à Pierre Vial en 1971 alors que le monde du théâtre et, plus largement, de la culture se trouve pris dans les remous politiques et institutionnels provoqués par 1968. Cette histoire qui est aussi celle d’une équipe et d’un public, c’est d’abord celle de ces hommes que leur talent, les circonstances et la législation même (c’est à titre personnel, « intuitu personæ », que le Directeur reçoi mission et subvention du ministère ) ont conduit à infléchir — selon leurs conceptions — l’activité du centre.

Jean Dasté d’abord. Il a fait comme beaucoup d’autres. Il est venu un jour à Saint-Étienne. par hasard, le hasard d’une tournée des comédiens de Grenoble. C’était en 1946. II s’y est installé, il y a installé, d’abord précairement, sa troupe.

De toutes les adoptions qui l’ont enrichie, cette ville qui a une exceptionnelle capacité d’assimilation venait d’en réussir une bien belle. C’était en effet fin 1946. Des amateurs de théâtre groupés autour de René Lecacheur et de David de Sauzéa s’étonnant que Dasté et ses comédiens connaissent à Grenoble des difficultés pour y poursuivre leurs activités, lui proposèrent de s’installer à Saint Étienne. La municipalité versa une subvention (1,5 million de francs qui n’était encore que légers); Jeanne Laurent qui avait décidé de conduire au Ministère une action généreuse et efficace en direction du théâtre favorisa l’expérience. Dasté devenait en octobre 1947 directeur d’un Centre Dramatique National. C’était le début de ce vaste et profond mouvement de la Décentralisation qui fête cette année son cinquantenaire.

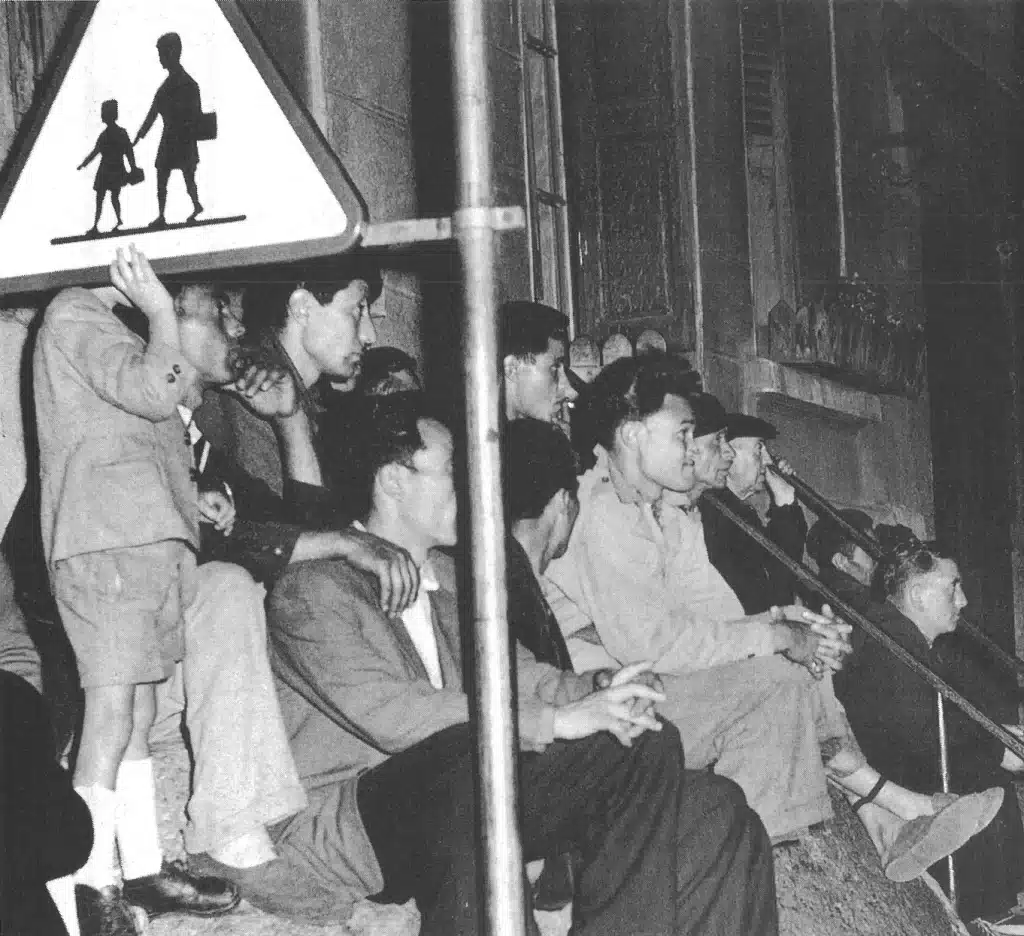

1946 : le temps était aux grands projets ; on sortait de la nuit et 1l y avait dans le regard de Dasté assez de lumière pour éveiller la sympathie de ces « gueules noires » que Jouvet s’étonnait de le voir préférer à d’autres publics. Entre cette ville rude mais depuis longtemps possédée par le goût du spectacle et les comédiens de Dasté se nouait une vraie relation, une amitié, un sentiment convivial de partage réussi, d’échange nourricier. Présence de Dasté, présence à travers Dasté et ses compagnons, du théâtre dans sa forme la plus sincère, artisanalement professionnelle, sensible, verte parfois — de la verdeur des jeunes feuilles — et soulevée par une passion extrêmement entraînante.

Dans son livre : LE VOYAGE DU COMÉDIEN Dasté revendique pour l’acteur sinon toute la place, au moins la place prééminente que le théâtre aujourd’hui (ou hier) a eu tendance à lui contester. Comment être acteur, pas « faire l’acteur » mais l’être ? Comment accéder à ce bonheur d’exécution — d’interprétation — à cette musicalité ? Comment faire venir le sens à travers soi ; non pas l’imposer à priori ou le surimposer après coup, mais le faire venir dans le jeu, par le jeu, dans le geste, dans l’échange entre le plus abstrait et le plus concret, entre l’intelligence et le sensible, entre ces hommes réunis — le comédien et son personnage, mais aussi le spectacle et son public ?

C’était aborder le théâtre en homme de foi, armé non seulement de la ténacité confiante et contagieuse des fondateurs mais encore — celle-ci soutenant celle-là — de la conviction que la vie vaut d’être vécue, qu’elle peut être soulevée, exaltée, pourvu qu’on lui donne ou qu’on lui rende son sens ; qu’on la rende au Sens qui nécessairement l’habite, aux Valeurs que, par faiblesse ou par calcul, la plupart des hommes ignorent. Haute et ambitieuse modestie de qui soutient qu’on ne s’accomplit jamais mieux qu’en s’efforçant d’entrer dans la complicité ou la compréhension des plus grandes œuvres, ou qu’en participant à un projet qui, au moment où on s y engage, nous paraît valoir plus que nous ne valons nous-mêmes. Il ne s’agissait pas de se rendre maître d’un texte ou d’une situation — de les placer dans la lumière saturée d’une intelligence sûre de ses moyens — mais d’approcher d’une signification irréductible, supérieure en tous cas aux moyens mis en œuvre pour la saisir d’une autre échelle. Approche sensible autant qu’intellectuelle, toujours à reprendre sans qu’on soit jamais assuré du résultat. De l’ordre de la communion et de la ferveur, du dépassement et d l’exaltation.

De là vient que, parmi d’autres grands souvenirs on garde de cette période celui des célébrations populaires où le théâtre, le plus haut, celui qui rendait sa voix à Shakespeare ou à Molière, installait ses tréteaux sous la toile d’un cirque ou sur les places publiques. MACBETH, DON JUAN ou L’AVARE découverts par les enfants des crassiers, dans une atmosphère de messe ou de kermesse, de parade et de feu de camp, il y avait là, dans ces années d’espoir, comme la réalisation d’une promesse et l’accomplissement d’une mission. Le théâtre tenait sa place, la première, dans une fonction de médiation et de culture que l’époque assignait aux artistes. Un coup d’œil sur le répertoire de la Comédie jusqu’en 1971 fait apparaître en même temps qu’un souci d’équilibrer les reprises des classiques et les créations, l’imperméabilité ou la résistance du Centre au théâtre qu on qualifie sommairement de théâtre de l’Absurde. Beckett en est absent ; une seule incursion du côté de lonesco au cours de la saison 1957/1958, pour un spectacle tréteau, LA CANTATRICE CHAUVE, mis en scène par Gérard Guillaumat. Résistance naturelle d’une équipe et d’un homme devant la vague de dérision négatrice qui portait à l’Homme et à la Vie (aux Valeurs quelles quelles soient, à l’idée même de Valeur) les coups que le comique (celui de Molière, de Labiche ou de Brecht) porte aux milieux ou aux individus qui s’écartent de ces valeurs. Les choix de Jean Dasté ne sont pas éloignés de ceux de Jean Vilar et le répertoire de Saint-Étienne répond aux mêmes critères spontanés que celui du Festival d’Avignon jusqu’en 1963. Dans les deux cas, pour ces deux hommes, il s’agit de proposer et de défendre une idée haute et fière et — même lorsqu’elle s’affirme de façon critique à travers la comédie — « héroïque » de l’homme.

L’invasion de l’Absurde si contradictoire avec sa propre « philosophie » intervint-elle ? Peut-être. D’autres circonstances, expliquent le retrait de Jean Dasté en 1971. L’alourdissement et « l’institutionnalisation » du Centre Dramatique lui parurent — en même temps qu’ils augmentaient ses moyens — en rendre moins souple l’activité ; il y eut aussi, me semble-t-il, une modification du contexte dans lequel le théâtre devait depuis quelques années se mouvoir. À la perspective humaniste des années d’immédiate après-guerre s’était peu à peu substituée une idéologie plus décidée. Dasté avait été constamment sensible à la dimension sociale des situations, mais elle ne lui paraissait ni exclusive ni absolument prioritaire.

Intéressante à cet égard la discussion ouverte par les « intellectuels » réunis autour de Roland Barthes, au sujet de la « lecture » que Dasté avait faite du CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN de Bertolt Brecht. Lecture lyrique, sensible, humaniste mais éloignée selon eux de l’orthodoxie brechtienne dont ils s’estimaient les défenseurs. À cela s’ajoutait que, dans les années « soixante », le développement des Sciences Humaines avait, dans l’esprit de beaucoup, développé une nouvelle conception du sens — qui, prenant le contre-pied de la perspective « théologique » selon laquelle il y a un Sens ou du Sens, affirmait que le texte n’a que le sens qu’on lui donne. Au théâtre de l’approche respectueuse tendait à se substituer un théâtre « intellectuel » parfois péremptoire dans ses lectures ; au théâtre des acteurs un théâtre de metteur en scène, ou de dramaturge ; au théâtre du texte un théâtre plus ouvert sur l’image et sur la subjectivité de lectures singulières. Quand, en 1971, Jean Dasté fit appel à Pierre Vial pour le seconder d’abord puis pour le remplacer à la tête du Centre Dramatique, il obéissait au sentiment que les choses autour de lui s’étaient déplacées, modifiées et qu’il était temps qu’il prenne du champ. Il ne battait pas en retraite ; il se mettait en retrait. Comme pour confirmer cette intuition, les années qui suivirent furent celles où le Centre connut quelques traverses mouvementées. Pierre Vial fut donc désigné par Dasté comme son successeur sans que le Ministère qui devait témoigner un peu plus tard que le procédé lui avait déplu, ait été autrement consulté. Il était arrivé trois ans plus tôt pour tenir le premier rôle dans le REVIZOR. Le public avait remarqué le comédien, cette violence contenue, une voix au bord de l’éclat, une « nature ».