IL Y A DES ANNÉES de cela, j’ai écrit en une semaine un roman qui s’appelait CHOSES QU’ON DIT LA NUIT ENTRE DEUX villes. Vite écrit, mal écrit… C’est ce que j’ai pensé et je l’ai planqué. Il a fallu l’insistance de Robert Laffont pour qu’il paraisse mais je n’étais tout de même pas rassuré quand je l’ai vu en librairie.

En dépit d’un certain succès (public et critique), ce roman a continué à me gêner. Je n’en voyais que les défauts, je les énumérais volontiers. Quand on me disait qu’il était émouvant, je répondais que je le trouvais bavard, mal bâti. Ma vie avait changé mais mon roman l’avait su avant moi et je ne reconnaissais pas encore clairement la route que j’avais prise. Et puis, objectivement (pour autant qu’on puisse l’être), je trouvais qu’il avait vraiment des défauts.

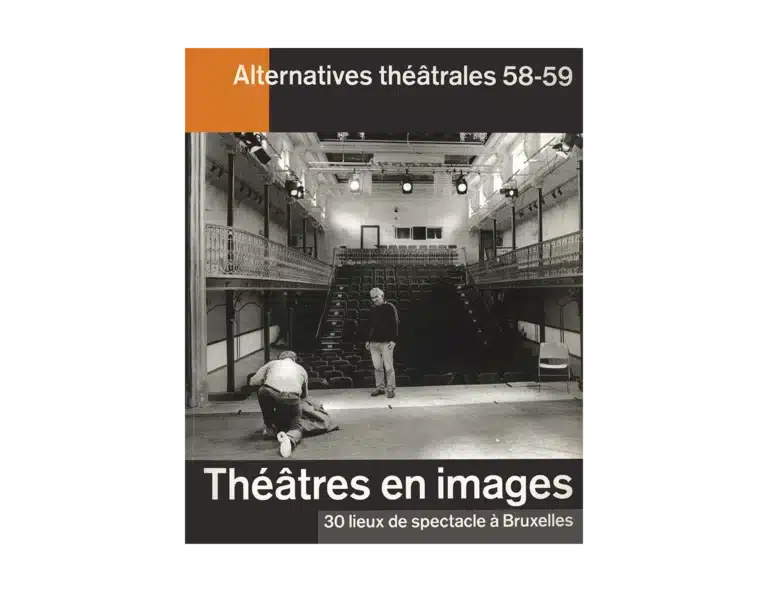

Un jour un metteur en scène, Vincent Smetana, m’a dit qu’il voulait l’adapter pour la scène. Panique à bord. Mais d’un autre côté, il y avait une chance pour que le livre, en devenant pièce de théâtre, se débarrasse de ce qui me semblait superflu ou maladroit. Le temps a passé et un soir je me suis trouvé dans la superbe salle de l’Espace Senghor où Pietro Pizzuti et Delphine Salkin donnaient une voix, des gestes, des sourires — une nouvelle vie — à mes personnages. Ce n’était plus mon roman mais c’était ce que j’aurais aimé qu’il soit.

Je suis revenu presque tous les soirs, enchanté comme un enfant, et quand j’entends « Espace Senghor », c’est à un peu de magie que je pense désormais.