FABIENNE VERSTRAETEN : Au moment où tu réalises ta première mise en scène, tu as déjà un parcours de comédien, et en même temps cette première mise en scène, LE PUPILL VEUT ÊTRE TUTEUR, de Peter Handke, est un événement.

Philippe van Kessel : Le tout premier déclic fut LA CUISINE, de Wesker, monté par Ariane Mnouchkine et accueilli au Palais des Beaux-Arts. La pièce se passait dans un restaurant, sur deux espaces, la salle et la cuisine, Mnouchkine avait fait un travail millimétré de mise en espace, de rythme, d’orchestration d’une foule de comédiens. C’est là que j’ai découvert ce qu’est la mise en scène de théâtre.

Le deuxième déclic concerne plutôt le comédien : je commence à jouer dans la troupe du jeune théâtre de l’université et j’y prends un tel plaisir que je ne peux plus décrocher. Je quitte l’université, je me mets à travailler par nécessité financière. J’oublie un peu le théâtre, tout en y revenant de temps en temps ; je monte notamment, toujours avec la troupe du jeune théâtre de l’université, LA MAISON D’OS de Dubillard, Jean Claude De Bemels fait là sa première scénographie, et Christian Goderie joue le rôle principal. Vient ensuite le service militaire en Allemagne où, pour l’anecdote, je réalise une mise en scène du PETIT PRINCE de Saint-Exupéry, avec mes camarades miliciens, des débris d’avion et des projecteurs empruntés à la télévision de Cologne. Au retour, je choisis définitivement la voie théâtrale. Je m’inscris alors à un cours d’art dramatique dans une académie, je commence comme figurant au Théâtre des Galeries, un petit rôle chez Armand Delcampe, un autre au Théâtre du Rideau. Je passe une audition au Théâtre de Poche et je reçois un premier rôle important dans ÎILS PASSÈRENT LES MENOTTES AUX FLEURS d’Arrabal, monté par Lodewijk de Boer qui détournait un peu le propos au profit d’une vision plus politique. Roger Domani qui était à l’époque directeur du Théâtre de Poche me fait découvrir le théâtre expérimental et une toute autre pratique : Grotowski, le Living Theatre, un apprentissage qui passe par le corps, par l’acte physique et militant. J’ai ensuite rencontré Marc Liebens et André Steiger au Théâtre du Parvis, qui pratiquaient un théâtre plus intellectuel, plus politique et qui m’ont mis en contact avec l’écriture contemporaine : Edward Bond, Brecht, Genet, Adamov.. un univers bienvenu pour ma génération, puisque nous étions quasiment tous autodidactes.

F. V.: Ta première mise en scène, tu la réalises, chose assez rare dans le parcours d’un metteur en scène, une foi installé dans ton lieu, l’Atelier rue Ste Anne1.

P. v. K.: Le Théâtre du Parvis ayant disparu, j’ai ouvert l’Atelier rue Ste Anne. Je voulais continuer à explorer le répertoire moderne. J’avais découvert une celle forme de marginalité en travaillant au Théâtre de Poche et au Théâtre du Parvis, qu’il m’était impossible de rejoindre de grandes institutions comme le Théâtre National ou le Rideau de Bruxelles. Nous avons donc ouvert un petit théâtre, seuls et sans moyens, en empruntant de l’argent et en nous donnant un objectif très précis : passer en trois ans de l’accueil à la production. Nous avons fait nos premières productions dès la deuxième année, mais je ne faisais pas alors de mises en scène. Ce n’est que la troisième année que je me suis lancé, non pas à l’Atelier qui était trop petit, mais au Théâtre de Poche. Et chose étrange, le premier texte que j’ai monté était une pièce sans paroles de Peter Handke. Il n’y avait pas un mot. Moi qui venais du théâtre de texte, je retrouvais là mon attachement à un théâtre du corps. Ce spectacle insistait sur la signification d’un geste, sur les rapports de pouvoir qui passent par le corps, et aussi l’odeur, ou les bruits, tous ces sens auxquels le verbe fait obstacle.

F. V.: Dans la foulée de LE PUPILLE VEUT ÊTRE TUTEUR de Peter Handke, suit une série de spectacles d’auteurs allemands ou autrichiens que tu contribues à faire découvrir en Belgique.

P. v. K.: Après ce premier spectacle, je découvre les DIALOGUES D’EXILÉS de Brecht. Comme André Steigerne pouvait pas monter la pièce, je l’ai mise en scène moi-même. Ici, au contraire, il n’y avait que le verbe, puisqu’il s’agit d’un dialogue entre deux immigrés, au début de la deuxième guerre mondiale. La salle de la rue Ste Anne se prêtait merveilleusement bien au spectacle. Les spectateurs étaient assis à des câbles, ils écoutaient de manière presqu’indiscrète les échanges entre cet intellectuel et cet ouvrier allemand. J’ai ensuite rencontré Jean Jourdheuil, Jean-Louis Besson et d’autres traducteurs qui nous ont révélé la jeune génération allemande, des textes dont la dimension sociale et politique était en étroite relation avec la réalité, et qu’il était donc urgent de montrer au théâtre. Je suis donc devenu le « défricheur » du territoire allemand d’après-guerre. Mais je n’étais pas le seul, nous étions plusieurs jeunes compagnies, comme le Théâtre du Crépuscule fondé par Philippe Sireuil ou le théâtre de Patrick Roegiers… J’ai aussi produit d’autres spectacles comme DIALOGUE D’UNE PROSTITUÉE AVEC SON CLIENT de Dacia Maraini, la compagne de Moravia. Marcel Delval a monté aussi plusieurs spectacles à l’Atelier ; je ne voulais pas être seul capitaine à bord. Plus tard Marc Liebens a créé Heiner Müller en français, Philippe Sireuil a monté Tankred Dorst. Il y avait là toute une nouvelle littérature dramatique et une dramaturgie d’une grande richesse.

F. V.: Lorsque tu reviens sur tes débuts, à quel spectacle songes-tu ?

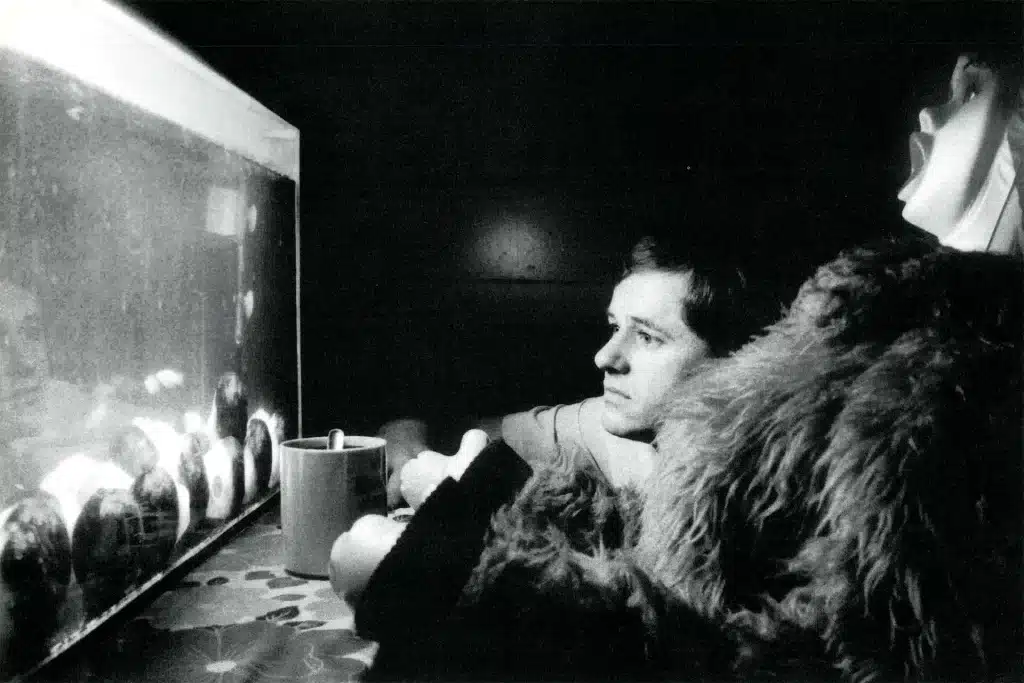

P. v. K.: À ELLA d’Achternbusch. Une écriture sans ponctuation, extrêmement violente, un immense jet verbal, qui accompagne une mise en crise de la société et du théâtre — les deux sont souvent liés dans les textes des auteur allemands. Je me souviens de cette cage, des vingt poules, du crissement des plumes, d’une animalité hostile. Et les deux comédiens, Madeleine Marie et John Dobrynine, enfermés dans le poulailler, entraînés dans un processus presque d’extermination. Je voulais conserver la violence du texte. À la fin du spectacle, personne n’a jamais applaudi, c’était la non-réponse que je cherchais : l’émotion était passée, la gifle était donnée.

F. V.: Au début de l’Atelier rue Ste Anne, quels étaient tes rapports avec l’institution et les pouvoirs subventionnants ?