BRIGITTE KAQUET : Dès son origine le concept des marges, des limites, a été au centre de la pratique et de la vie de l’Odin Teatret. Estimez-vous qu’il s’agissait d’une prise de position volontaire ou d’un hasard circonstanciel ? Ce concept avait-il un fondement politique ? Comment le reliez-vous à une autre idée-force de votre pratique théâtrale qui est la thématique de la résistance ?

Engenio Barba : Il n’y avait pas de marges quand j’ai commencé, au siècle dernier, en 1964. Le théâtre était un cercle parfait, chaque point de la circonférence était un édifice avec un directeur qui choisissait acteurs et textes, c’était un corps de normalité artistique sans bosses, verrues ou inflammations. On était un point de cette circonférence ou on n’existait pas. La variété et la richesse des anomalies théâtrales étaient encore à venir. Les premières années de l’Odin Teatret en Norvège ont été un apprentissage à endurer un état d’invisibilité, d’évanescence. Au théâtre, c’est le regard d’autrui qui te donne une identité, une signification et une valeur. Pendant longtemps toutes nos forces étaient engagées à rester en vie dans ce contexte qui te condamnait à mort. Les conditions nous ont obligé à « résister ».

Avec le temps, le terme « résister » a pris pour moi des significations différentes : résister aux tentations du succès, lutter contre la répétition, douter de ce que disent mes partisans et disciples, surtout dire non à l’esprit du temps. Aujourd’hui, après 37 ans, « résister » signifie pour moi être le plus proche possible des rêves et naïvetés de ce jeune homme de 28 ans qui fonda l’‘Odin Teatret. C’est une île de liberté que j’ai bâtie avec mes camarades, c’est peut-être cela que signifie être aux marges.

B. K.: Comment ce travail sur les limites s’est-il développé dans l’évolution de l’Odin Teatret, dans le spectacle, dans la vie ? Quelles en ont été les causes, les influences ? Y‑a-t’il eu une évolution des formes ?

E. B.: Au début je voulais faire le théâtre parfait de la circonférence, mais je n’ai pas eu de chance. L’Odin s’est développé dans une situation d’ignorance, comme autodidacte, brisant les contraintes et construisant notre habitat particulier qui caractérise aujourd’hui notre identité. Nous n’avions pas d’édifice théâtral, sensé, pensionsnous, être le seul lieu où représenter des pièces. Nous avons utilisé les gymnases des écoles. Aujourd’hui c’est normal, mais en 1964 nous avons été les premiers à faire cela. Les mesures habituelles de 10 m sur 15 m d’un gymnase sont devenues celles de notre « espace scénique » jusqu’à aujourd’hui. La disposition des spectateurs les uns vis-à-vis des autres, comme deux rivages d’un fleuve dans lequel s’écoule le spectacle, nous a obligés à élaborer un jeu, une présence de l’acteur entouré sans arrêt et de très près par les spectateurs. Ce dispositif scénique permet des actions simultanées et empêche de dominer la totalité de l’espace scénique. Le spectateur est obligé de déplacer son regard et de faire son propre montage. Cette systématisation dans l’espace et la relation avec les acteurs plonge le spectateur dans une condition de dépaysement et de stimulation continuelle pour s’orienter. Comme tout débutant et autodidacte, notre obsession était d’apprendre. La référence idéale était le théâtre de Grotowski que nous avons essayé d’imiter avec toutes nos énergies. Nous avions une voracité gargantuesque, nous nous jetions sur tout : ballet classique, acrobatique, études de Stanislavski, rythmique, danse moderne, les conseils de Dullin sur l’improvisation — peut-être le meilleur texte sur ce sujet. Tout ce qui pouvait frapper notre curiosité et notre imagination était incorporé dans notre processus d’apprentissage que nous appellions training et faisait l’objet d’exercices. Après trois/quatre ans nous avons réussi à dépasser l’imitation d’autres pratiques, et à être capables d’inventer nos propres exercices. Ça a été fondamental, car un exercice est une manière de penser avec tout le corps. Cela a constitué un tournant dans notre compréhension de l’art de l’acteur, de la relation entre exercices et processus créatif pour un spectacle, pour déceler l’information essentielle dans la forme stéréotypée de l’exercice.

Les théâtres classiques d’Asie ont apporté beaucoup à mon creuset de metteur en scène. Au début je les connaissais par la lecture. J’ai eu la possibilité de les étudier en profondeur après 1980, avec l’activité de l’‘ISTA, the International School of Theatre Anthropology. À ce moment, après 15 ans, mes acteurs avaient un tel bagage de savoir technique qu’en réalité ce sont eux qui m’ont aidé à saisir les fondements des techniques asiatiques. Mais grâce à l’ISTA j’ai pu rendre objective mon expérience avec l’Odin Teatret sur la « présence » scénique et sur la préexpressivité.

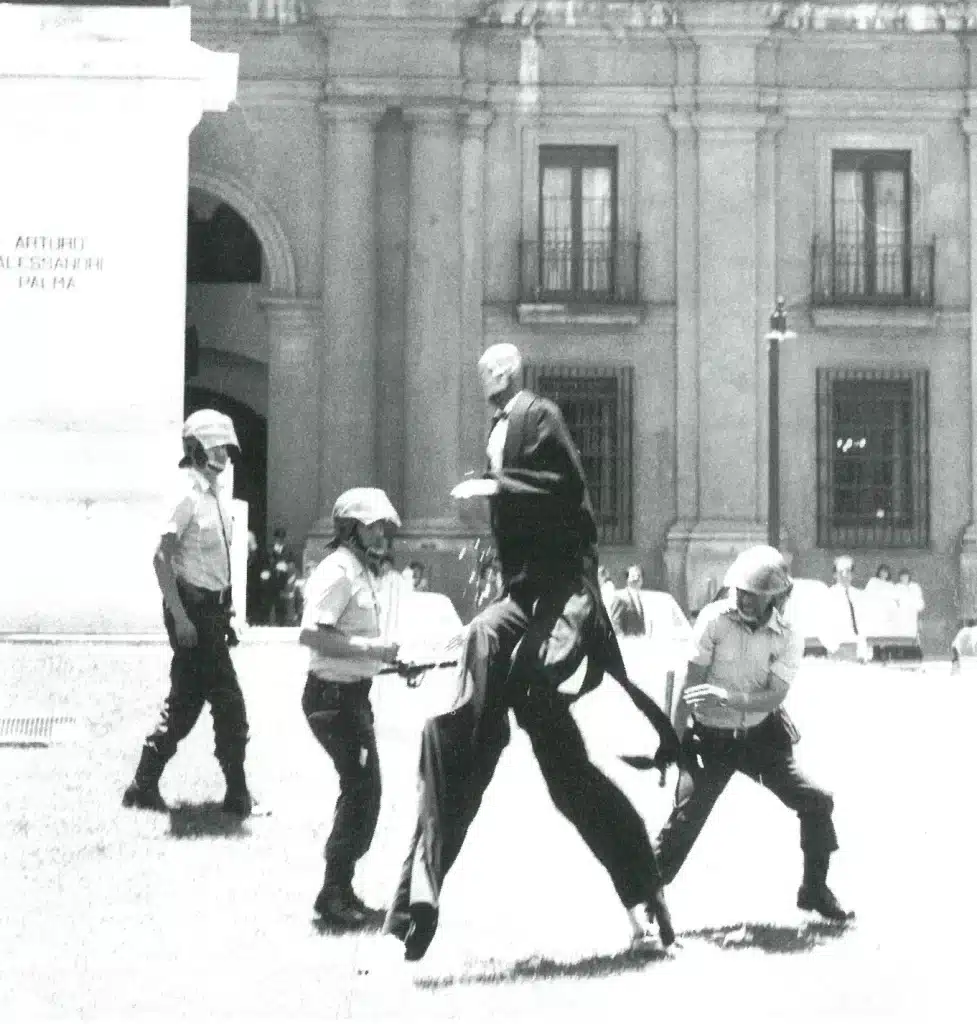

Une influence très forte a été celle du théâtre latino-américain. Plusieurs de ses personnalités, anonymes ou connues, m’ont frappé par leur endurance au milieu de situations terribles, parfois tragiques. La qualité humaine de ces acteurs, metteurs en scène et intellectuels me touchait beaucoup et leur amitié a eu beaucoup de sens pour moi. De là ce besoin de retourner avec l’Odin dans leur continent.

B. K.: Comment la thématique de la résistance s’est-elle nouée, tissée à votre pratique ? Aujourd’hui ces lignes de force vous apparaissent-elles essentielles ? Pourquoi ?

E. B.: Personne ne peut vivre sans donner une justification et un sens à ses actes. Je pouvais bien être de gauche, cela ne m’aidait pas dans mes premiers pas professionnels, personne ne me prenait en considération, surtout les « révolutionnaires » qui trouvaient obscène notre limitation du nombre de spectateurs, et formaliste et élitaire l’enchevêtrement dramaturgique de nos spectacles. J’ai dû vite me redéfinir le terme « politique ». Cela n’avait rien à voir avec l’idéologie, mais avec la « polis », la ville et Le contexte dans lequel on œuvre. Politique signifie prendre position vis-à-vis de l’esprit du temps, des raisonnements « judicieux », des normes dominantes, qu’elles soient de gauche, du centre ou de droite.

Par exemple l’Odin n’est pas resté dans une capitale, mais s’est déplacé dans une ville de province où il a réussi à se faire accepter et à exercer une influence sur les politiques et la population locale en dépit de son « étrangeté » artistique et de ses membres étrangers. L’Odin peut faire des spectacles pour un public « populaire » de centaines de personnes. Mais le noyau de son identité est caché dans ses mises-en-espace soigneuses d’une cérémonie « démocratique » pour 40, 50, maximum 100 spectateurs, garantissant, à cause de la proximité, le maximum d’impact sensoriel à chacun d’eux. Nous nous sommes acharnés — et c’est très dur — à préserver un ensemble permanent, un groupe, qui développe les affinités artistiques de ses composants, mais surtout stimule leur individualisme. Le même salaire, les mêmes droits et surtout la même discipline. Nous croyons que le théâtre n’est pas seulement l’exploit artistique d’un spectacle original, mais représente une micro-culture, un milieu qui bâtit des relations durables et denses de sens avec sa ville, ses spectateurs dans différents pays et même avec des gens qui ne nous ont jamais connus.

Nous avons pratiqué cela avec une ténacité due à notre naïveté. D’autre part nous n’avions aucune alternative. L’Odin Teatret était notre radeau, une épave précaire ou une drôle de frégate qui a réussi à naviguer en dépit des tempêtes et des ports qui lui refusaient l’escale.

B. K.: Parallèlement à une volonté de fracture, de fragmentation, de dépassement, se développent également les mélanges, les formes métissées, les intrusions d’éléments d’autres cultures. Comment ces deux pôles entrent-ils en interaction ?Y‑a-t’il volonté consciente ? Dans quels spectacles, quelles expériences, cet aspect est-il le plus perceptible ? Quelle en a été l’évolution ?

E. B.: On trouve les premiers symptômes de cette évolution dans LA MAISON DU PÈRE, créé en 1972, un spectacle sur la biographie du jeune Dostoïevski. À cause des différentes nationalités des acteurs, nous avons pour la première fois construit une dramaturgie sonore indépendante de toute signification sémantique. La langue était un russe inventé par les acteurs, avec des chansons, danses, un enivrement de vie et une tension destructrice qui, à notre étonnement, bouleversaient beaucoup de spectateurs sans qu’ils puissent en expliquer rationnellement les raisons. Nous nous sommes rendu compte matériellement que la force du théâtre consistait non seulement dans le montage des signes symboliques de la communication mais surtout dans l’impact des signaux biologiques des actions des acteurs.

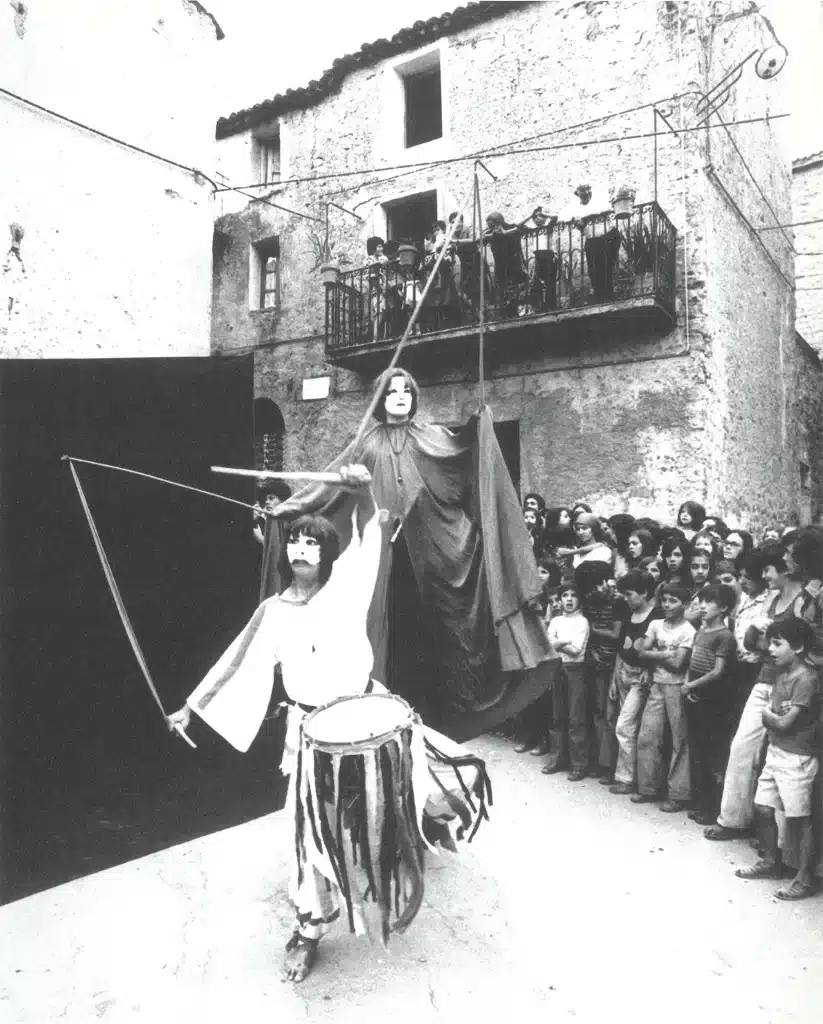

Le second tournant a été le séjour de six mois en 1974 à Carpignano, un village de l’Italie du Sud. Là nous avons pratiqué le spectacle de rue : représentations de clowns, interventions brèves et dramatiques dans un patelin, sur une route de campagne ou dans une périphérie urbaine. Nous avons inventé le « troc », le spectacle de la réciprocité, une cérémonie d’échange de manifestations culturelles : l’‘Odin présentait ses parades et ses scènes et la population qui nous accueillait répondait à son tour avec l’expression de sa culture : chansons, danses, biographies des vieillards.

B. K.: Dans son rapport au public, lOdin Teatret a travaillé sur les marges, les limites, en recherchant de nouvelles formes d’interaction, d’échanges : théâtre du troc, représentations dans des lieux atypiques, etc. Quelle importance accordez-vous, aujourd’hui, à cette démarche ? Quels en ont été les moments et formes les plus importants ?