*La présente étude prolonge une intervention faite à l’Université de Mulhouse en octobre 1999 dans le cadre d’un colloque consacré au « Diable en Belgique » organisé par Éric Lys.

AU SEIN du parcours théâtral de Jean Louvet, UN FAUST occupe une position de balise déterminant un avant et un après. Pour la première fois, l’auteur s’y attaque à un mythe — qui plus est, à un des grands mythes de la tradition occidentale issue de la Renaissance —. Il le fait en outre à une époque que l’on considérera un jour comme une charnière dans l’histoire de la génération littéraire qui met un terme, en Belgique, à l’hégémonie néo-classique de l’après-guerre : 1985.

Situation de la pièce dans le panorama théâtral de l’époque

Les combats liés à la prise en compte de l’histoire et au refus de la dénégation de l’origine comme de l’identité (belgitude — manifeste wallon.) ont eu lieu — même s’ils sont loin d’avoir produit tous leurs effets. Le passage de l’État unitaire à l’État fédéral, combat auquel Louvet se voue alors depuis plus de vingt ans, est devenu irréversible. Le terme de la transition signe en revanche la fin de la grande émulsion lyrique des dix années écoulées et le retour en force d’une forme de quadrillage culturel qui atteste les profondes pérennités du mode de fonctionnement politique du pays au-delà du théâtre d’ombres qui en agite souvent le devant de la scène.

Au-delà et à l’intérieur de la Belgique se ressentent également, bien sûr, les effets du néo-libéralisme triomphant et de ce que l’on ne nomme pas encore la mondialisation. Louvet est particulièrement sensible à leurs effets sur les mentalités et les comportements des sujets. L’ouvrage de Gilles Lipovetsky paru en 1984, L’ÈRE DU VIDE — il est sous-titré ESSAIS SUR L’INDIVIDUALISME CONTEMPORAIN — le frappe tout particulièrement.

La commande que Marc Liebens et Michèle Fabien passent à cette époque à l’auteur de L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE intervient donc dans un contexte stratégique à plusieurs égards. Ce contexte, le caractérise une forme de crépuscularisme1 par rapport aux espérances, aux combats et aux idéologies qui ont dominé les deux précédentes décennies. En ce qui concerne les deux commanditaires, — pour eux aussi, l’époque est décisive puisqu’il y va du nouveau théâtre qu’ils incarnent —, les enjeux sont tout aussi essentiels. Il s’agit non seulement de confronter l’auteur wallon, dont ils n’ont cessé de démontrer l’importance2, à un mythe qui dépasse ses terres d’origine, mais aussi de creuser encore un peu plus leur conviction que la meilleure façon d’aborder à ce moment l’histoire —et l’histoire de leur pays — est de réhabiliter le mythe3 d’une façon critique, dialectique, moderne.

Publié dans la collection « Didascalies », dont Michèle Fabien est l’instigatrice, la pièce est dédiée à Marc Liebens qui a créé UN FAUST, en mai 1985, dans le théâtre de la rue de la Caserne qu’occupe alors à Bruxelles l’Ensemble Théâtral Mobile4. Le livre s’achève par des remerciements à Jean-Marie Piemme, « qui m’a aidé à mettre au point cette version du texte ». Le texte de 1986, qui servira de base à cette étude, rassemble donc exemplairement un quatuor dont il faudra un jour écrire l’histoire. Quatuor décisif en matière d’histoire du théâtre dans les trente dernières années du siècle ; de figures belges francophones de l’intellectuel(le) engagé(e); et de rapport au politique, au social, à l’historique et au culturel en Wallonie et à Bruxelles.

Dialectique et historique, l’importance de Philémon et Baucis

Louvet s’inspire bien sûr de Goethe, particulièrement du Premier Faust. Il emprunte au second les personnages de Philémon et Baucis auxquels il accorde une place stratégique. Ceux-ci constituent en effet la scansion du texte. Ils forment un véritable contrepoint aux aventures de Faust avec Marguerite d’une part, avec Méphisto de l’autre.

En eux — à travers eux —, l’auteur incarne non seulement les gens ordinaires que drainent et chamboulent les grands aléas de l’histoire du siècle mais entend inscrire une forme de continuité avec son œuvre antérieure, ancrée dans l’histoire de la classe ouvrière wallonne. Les propos et les silhouettes de ce couple ne font-ils pas écho au couple parental de CONVERSATION EN WALLONIE ou à Gabrielle et Léonce dans L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE ? ci, ce couple âgé, qui s’est occupé d’enfants issus de lits différents, est, à l’instar du jardin qui l’entoure — contrepoint de celui de Marguerite —, un réceptacle de souvenirs face à un monde et à des personnages qui essaient de vivre sans mémoire. Il témoigne également du heurt de cette sensibilité avec la violence aveugle du monde moderne. Il dialogue enfin avec Faust, que les deux vieillards connaissent depuis son enfance. Baucis le considère comme son « enfant du vent ». Il n’est pas né d’elle. Faust est donc une sorte d’enfant trouvé et adopté. Ses parents adoptifs5 constituent dès lors, à la fois sa mauvaise conscience, et l’incarnation de réminiscences qui ont perdu pour lui toute pertinence.

Chacune6 des quatre7 scènes qui les concernent massivement sont titrées « Maisonnette dans un jardin » et suivies d’un chiffre romain alors que les autres séquences possèdent uniquement leur titre8.

L’utilisation du diminutif « ette » n’est pas Le fruit du hasard. Il renvoie à l’espace de la maison ouvrière wallonne, et à une forme d’humilité et d’accord avec le monde. Elle consonne, en outre, avec le titre même de l’œuvre qui fait précéder le nom du héros prométhéen de la tradition occidentale d’un article indéfini. Celui-ci renvoie aussi bien au fait que le Faust de Louvet n’en est qu’un parmi d’autres, qu’à sa focalisation autour d’un personnage guetté par — et confronté à — l’anonymat qui accompagne les formes de réification des sociétés de consommation dites avancées au sein desquelles cette figure faustienne, plus proche de l’intellectuel moderne au terme de son ère que du savant alchimiste de jadis, apparaît comme un hapax, d’ailleurs jugé intolérable par le système. Pour les acteurs maléfiques de la pièce, l’enjeu consiste précisément à éradiquer l’anomalie de cette survivance critique et à ramener l’«incongru » dans le bercail de la consommation, de la séduction et de la dilution de soi ; de l’illusion de l’image et du virtuel.

Le rôle structurel des quatre scènes qui mettent en jeu Philémon et Baucis, comme leur progression, permettent de dialectiser le parcours nouveau de Faust inventé par Louvet ; de lui fournir un contrepoint critique d’une part, de mesurer la gravité des enjeux dont son parcours est l’emblème, d’autre part. Car les deux vieux témoins du monde ouvrier se voient eux aussi cernés de plus en plus par la violence et l’atomisation des sujets happés par un néolibéralisme dont on ne mesure pourtant pas encore, en 1985, toute l’emprise sur Le corps et les imaginaires.

Faust, « l’enfant qui n’appartenait à personne » (p. 32) est attaché à Baucis qui adore cet « enfant du bord du vent » dont elle a reçu plus d’amour que des enfants qu’elle a élevés. C’est en sa compagnie qu’à l’heure des hautes neiges, et après avoir croisé les yeux noirs de la sorcière du village, elle a découvert le « premier tank américain » de la Libération. Son arrivée, si elle met un terme à la troisième guerre qu’elle a connue, entrouvre une ère que d’aucuns ont pu qualifier de fin de l’histoire — celle qui met, en tous les cas, un terme aux songes et aux valeurs sur lesquels se sont jadis construits, et Faust, et Les idéaux d’émancipation venus du XIXᵉ siècle. Faust répond d’ailleurs très lucidement à cette mère de substitution qu’est Baucis : « Je ne peux plus rien faire de toi. Ni de tes souvenirs. Rien ».

Dans la seconde scène, qui confronte Faust et Baucis dans la maisonnette, la vieille femme rappelle ses heurts et malheurs avec les enfants des divers Lits qu’elle a éduqués ; ils ne lui ont donné aucune tendresse et se sont méconduits. À deux reprises, Faust commente, lui, lyriquement, le corps ancien des pauvres — ceux qui fournissaient la chair à canon, comptaient les pièces d’un franc et les grains de chapelet — et Les corps de l’aliénation contemporaine : « corps ponctuel, corps sans retards, sans maladie. Corps dedans très loin qui ne fait plus surface. Corps volé, acheté, vendu, sans peau (…). Corps de cheveux qui n’ont jamais été des cheveux, corps qui nettoie, qui fabrique, sans fard ou trop de fard, corps d’usage » (p. 45). Consciente de l’impasse historique (« le pauvre sera plus pauvre, le riche sera plus riche »), Baucis reporte — et fantasme — sur Faust adulte toute sa tendresse. À quoi celui-ci répond par l’énoncé de son impuissance à l’égard de ses souvenirs et d’elle-même. Ce que Philémon, qui entre alors en scène, prolonge en affirmant : « Tout ce que tu raconteras, on n’en fera jamais que des histoires » (p. 46).

La douzième scène se déroule à nouveau dans la maisonnette. Elle voit Philémon prolonger le portrait de Faust et préciser la dialectique dans laquelle se trouvent pris les acteurs. Philémon rappelle aussi, avec les détails concrets chers à Louvet, la misère qui était la leur au moment où s’est présenté l’enfant Faust. Il fut fasciné par ses yeux, crut les intérioriser à l’égal d’un serment impérissable (p. 55), et ne cesse, depuis, de les exorbiter « sur l’horreur du monde ». Poursuivant sa brève rétrospection de leur histoire, Philémon rétorque, à une allusion louangeuse de sa femme, que le prolétariat a pris peu à peu « des allures de maître » et que « pendant ce temps, le maître a pris notre âme » (p. 55). Puis, s’adressant à Faust et remettant profondément en cause le mythe traditionnel, Philémon assène que ce n’est pas Méphisto qui a pris l’âme de Faust mais que c’est lui, l’intellectuel porteur des espérances de transformation et de libération qui est devenu « le diable noir » (p. 55). / Par goût du pouvoir. / Faust nuance cette dernière assertion de Philémon en avançant que ce dont il a peur, c’est de lui-même.

Un diable induit et fragilisé

Quel est donc ce Faust de Louvet ?Et à quel Méphisto a‑t-il affaire ?

On notera tout d’abord l’extraordinaire connivence qui existe entre ce dernier et Dieu. Un Dieu qui s’éloigne bien sûr des formes du Dieu chrétien crucifié qui a jeté l’anathème aux marchands du Temple pour ressembler au PDG de la multinationale mondiale que ce texte décrit bien avant que le terme « mondialisation » soit apparu sur toutes les lèvres occidentales.

Lorsque Marguerite rencontre Méphisto, dans la troisième scène intitulée « sans doute la plaine du monde moderne, là où l’image des choses importe plus que la chose elle-même », l’héroïne affirme qu’elle est lasse de voler. Elle ne trouve d’ailleurs plus que des babioles dont un objet, inconnu à ses yeux, découvert « au bord de la route, dans une petite maison de Dieu ». Il s’agit d’un crucifix que « Méphisto prend et cache derrière son dos » sans émettre le moindre commentaire. La scène finale, elle, voit Méphisto annoncer à Dieu que « le Dieu d’amour se meurt entre des blocs d’hommes armés de terreur ». Désabusé, Dieu répond que tout cela résulte de la volonté des hommes d’avoir voulu « façonner la terre à leur image » — « Résultat ? Un demi-milliard de téléphones crépite chaque jour pour savoir que tout va mal ». Et Dieu de se demander s’il ne faudrait pas créer une autre terre. À quoi Méphisto répond par l’évocation de Titan, — planète sur laquelle se trouve toute la « chimie organique qui précédait la vie » (p. 76).

Dans un tel texte, rien de comparable, donc, entre Méphisto et les diables qui hantent le fantastique belge. Rien à voir non plus avec Le très métaphysique maître des Enfers. Ni même avec le Mal absolu que dénonçaient Malraux aussi bien que Bernanos, et qui revêtit les formes historiques que l’on sait au mitan du XXᵉ siècle. L’époque actuelle est bien plus sournoise. Quelque peu ambigu, notamment sur Le plan sexuel, Le partenaire de Faust et de Marguerite appartient, dans la pièce de Louvet, à l’univers de la banalisation du mal et de l’horreur. C’est lui qui substitue l’image à la chose ; lui qui pousse à la séduction mais pas à l’amour ; lui qui rappelle que les avancées de la science ont mis à mal l’antique opposition entre bien et mal sur laquelle fonctionnait encore le grand mythe de Faust. Dans la pièce de Louvet, Faust lui-même ne manque pas de mettre en cause le rôle traditionnel de Méphisto : « A‑t-on besoin du diable aujourd’hui pour rester jeune ? Tant de moyens sont à notre disposition. » (p. 22)

L’ambivalence et l’incertitude de ce Méphisto se révèlent dès les premières scènes d’une pièce dans laquelle un Dieu relifté et cynique mène le bal. Adressé à son acolyte et comparse, Méphisto, son monologue initial décrit l’état de violence et de déchéance du monde contemporain qu’incarneront et commenteront Philémon et Baucis à la fin de la pièce. Il rappelle en outre la mutation spirituelle à l’œuvre dans cet univers dont le cancer est le symptôme ; où il ne s’agit plus d’aimer le prochain comme soi-même mais de s’aimer soi-même à travers son corps et de réduire l’autre en dérision. Dans ce monde sans espérance, il s’impose de réduire celui qui, même s’il doute souvent, « croit encore en un monde meilleur avec et par les hommes » (p. 13): Faust. Cet homme, qui voit s’effondrer les savoirs auxquels il se confiait (« psychanalyse, sociologie, marxisme » — p. 15), se demande s’il ne devrait pas se livrer corps et âme à l’appel du printemps.

Ouverte par de telles considérations, la seconde scène voit en outre Faust entendre, dans l’air de février, un bruit qui devient musique : le carnaval. C’est de lui qu’émergent Philémon et Baucis. Ceux-ci tancent le héros qui vient de prononcer des phrases dignes de Méphisto.

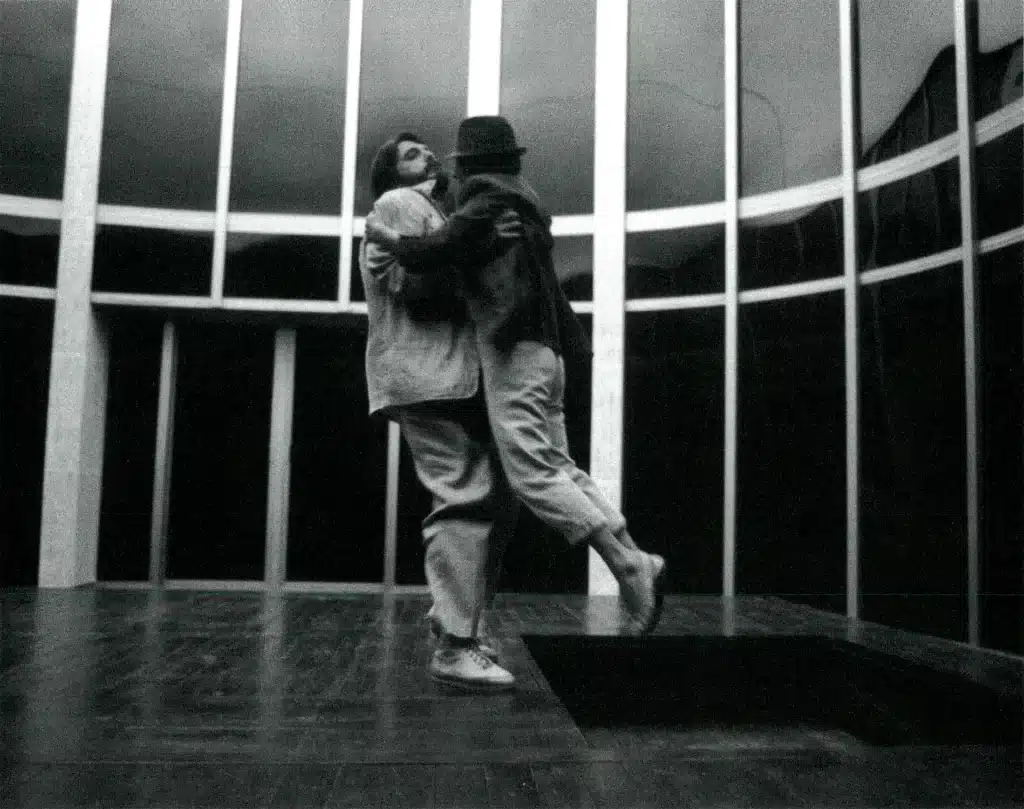

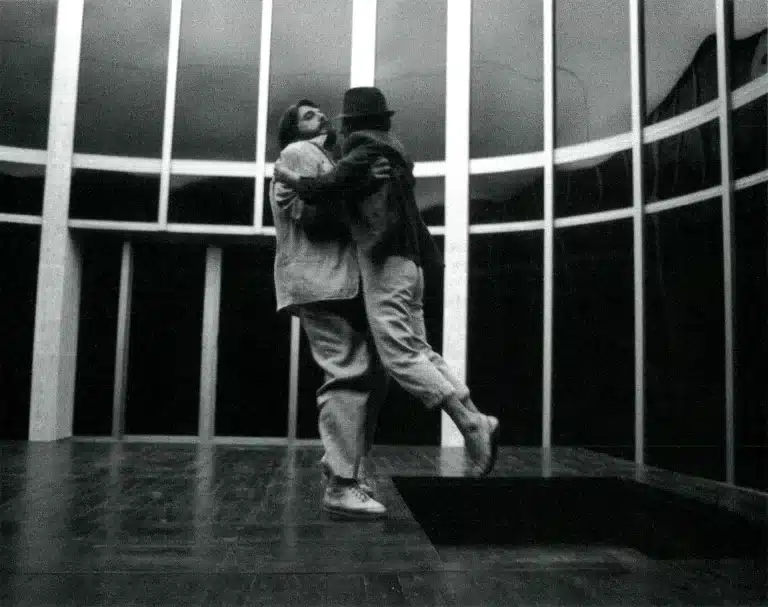

Ils lui rappellent les espérances qu’ils ont mises en lui et « le sérieux du carnaval » où les hommes « faits pour vivre ensemble » (p. 17) se soulèvent et se réunissent. C’est dans ce contexte, cher à une certaine tradition belge jamais démentie depuis deux siècles, que surgit Méphisto. Par un effet d’illusion et de fantastique propre à ce type de rituel, il remplace le chien que tenait Faust ; danse avec celui-ci ; et prononce une phrase capitale pour la compréhension de la pièce de Louvet : « Je vous signale que le décor est toujours là, et qu’il nous faut jouer la tragédie de l’intellectuel moderne. » (p. 17)

Instrument de l’imaginaire désertifant, Méphisto autotélise aussi la théâtralité

Ce faisant, Méphisto apparaît dès le départ, non seulement comme le bras séculier du Tout-Puissant contemporain, mais comme l’instrument de l’imaginaire. Cet imaginaire omniprésent, accompagne non seulement le désert-monde dont parle UN FAUST mais le rend possible. La pièce le désigne par ailleurs explicitement dans le titre de sa troisième séquence, celle qui suit immédiatement cette déclaration. Elle a pour titre, on s’en souvient : « Sans doute dans la plaine du monde moderne, là où l’image des choses importe plus que la chose même » (p. 19. C’est moi qui souligne). Et le beau sire d’avouer que le bien qu’il procure aux hommes, bien plus fortement que ne le peuvent les idéaux de Faust, il le « tire de leur mal » (p. 19).

À ce monde malade, qui s’ennuie et prépare son propre anéantissement, et pour lequel la mort elle-même est spectacle, Méphisto ne peut bien sûr répondre que par des jeux de double, prélude à une fabuleuse métaphysique de la disparition. Celle-ci concerne aussi bien l’histoire que le sujet. Faust n’en est-il pas réduit à fuir « le vieux monde où Faust était Faust » (p. 21)? Et à prendre pour Marguerite celle qui s’appelle sans doute Hélène ? Il est vrai que, même le printemps auquel Faust aspire, Méphisto l’a décrit comme « un rideau de théâtre qui descend sur la ville » (p. 66).

Bien enraciné dans l’époque contemporaine qui obsède Louvet, bien typé au sein de l’espace occidental, « Il va sans dire que Faust est européen ; donc vous flottez entre deux opinions » (p. 20), Faust n’en est pas moins, comme son comparse Méphisto, un personnage de théâtre. Or, parallèlement à ses jeux et à ses propos, ambigus mais toujours significatifs de la société du spectacle, Méphisto a, dès le départ, renvoyé le texte à son référent théâtral. La danse des doubles qu’il effectue avec Faust se déroule non seulement un jour de carnaval mais débouche sur la tirade annonçant que le décor pour jouer la tragédie de l’intellectuel moderne demeure inchangé. Tout au long des séquences, ces allusions ne cesseront de se réitérer. Lors de la première rencontre entre Faust et Marguerite — elle se passe dans le cabinet de travail du docteur Faust —, Faust annonce d’une part la fin des grands cycles naturels qui rythmaient la vie de l’homme au profit du temps mécanique et, d’autre part, le fait — coalescent —, qu’il n’y a plus ni départ ni séparation puisque « la première scène est tournée et déjà j’en revois le film cent fois dans l’écran secret de mes yeux » (p. 27).

À la scène suivante, celle où Marguerite, perdue dans la foule, est suivie par l’esprit malin — le titre dit « un » esprit malin —, Méphisto, qui vient d’apprendre la catastrophe (Marguerite aime Faust), se reporte à la « didascalie » pudique qui stipule que « Méphisto, discrètement, en bord de scène, se livre à une pratique onaniste dans son large manteau noir » (p. 29)… Association de pensée cohérente au demeurant, et que le texte ne manque pas de relever. La tirade se poursuit en effet par le fait qu’«il n’y a rien à gagner pour Méphisto dans les machineries du sexe » ; que « l’enjeu n’est pas là historiquement » ; et qu’«il préfère d’ailleurs que le même large manteau noir se referme sur une flambée d’imaginaire, qui s’use, avouons-le » (p. 29).

Et Le texte de Louvet de mettre en connexion pratiques sexuelles solitaires et primat de l’imaginaire avec Le triomphe de la civilisation américaine après la Libération. « Par un joli mois de mai, un homme jeune, de forte taille, se masturbait allègrement sur un tas de détritus des armées américaines fraîchement débarquées. En ces temps-là, le geste fut qualifié d’immoral, d’autant que des yeux d’enfant avaient pu voir cette scène insensée ». Grâce aux scènes avec Baucis, nous savons que cet enfant n’est autre que Faust.

La tension demeure toutefois vive entre désir de vie et représentation du même pour combler le manque. Dans la scène où Faust se trouve comme transfguré dans le jardin de Marguerite et annonce qu’ils vont à la fois « être et faire », Faust, après avoir vilipendé le corps sans plaisir issu des coulisses du pouvoir, s’écrie :

« J’ai enfin oublié mon rôle. Annulez la représentation.

Faust reste hors théâtre, près du projecteur glacé, comme s’il n’avait plus à dire ce qu’il doit dire. Comme si ce qu’il disait cachait ce qu’il veut dire. Comme s’il parlait avec l’envie de se taire » (p. 59).

Tout le système est alors sur le point de se détraquer puisque Marguerite est devenue éperdument amoureuse de Faust. Elle l’annonce même à Méphisto qui ne peut que constater la beauté et la clarté qui en découlent. C’est alors que survient à nouveau le renvoi au langage et au fait théâtral. Marguerite s’écrie en effet : « Mais je suis perdue. Je joue dans je ne sais trop quoi, une tragédie peut-être » (p. 69).

Puis, alors que la pièce s’achemine vers son terme et voit réapparaître un Dieu, grosso modo ravi et confiant, convaincu que Faust erre désormais, à l’instar de Quichotte, parmi les moulins à vent et ne peut que s’en remettre à Lui, Méphisto se permet de nuancer la conviction divine en reprenant des termes issus du monde du théâtre9 : « Ce n’est pas tout à fait ce que tu crois. Il attend, la bouche près du soupirail. Il attend dans le trou du souffleur, inquiet » (p. 75). Il est vrai que Méphisto, auquel Dieu demande de revenir sur terre, la qualifie de « vieux décor étrange que les hommes traversent en vitesse, un œil devant, un œil derrière » (p.75). Et qu’après avoir rappelé que « le dieu d’amour » s’y « meurt entre des blocs d’hommes armés de terreur », et s’être demandé si les hommes ne sont pas en train de rédiger le dernier Testament, Méphisto conseille à Dieu d’y aller faire une petite tournée afin de découvrir que l’un comme l’autre n’y sont plus que « de vieux personnages de théâtre » (p. 76).

Reprise et démarquage du mythe originaire

Par ces diverses allusions — insistantes —, Louvet s’inscrit dans les formes de réflexion sur — et de remise en jeu critique du — le rôle, les formes et Le statut du théâtre contemporain qui hantent également Liebens, Piemme, et Fabien. Cette dernière avait d’ailleurs noté, dès 1984, dans sa postface à la réédition de deux pièces de Jean Louvet dans la collection Espace-Nord, que, si l’écrivain n’avait de cesse de travailler sur des formes théâtrales (théâtre du quotidien ; théâtre historique ; romanesque au théâtre …), il ne reproduisait pas pour autant ces formes. En quoi d’ailleurs, elle pouvait aussi écrire, lorsqu’elle faisait allusion au Faust en gésine, que Louvet s’y « laisse impressionner par Goethe » mais « au sens photographique du terme ». UN FAUST constitue donc explicitement une réécriture contemporaine du grand mythe goethéen dont il montre l’épuisement et, quasiment, l’impassibilité. Ni Faust ni Méphisto ne correspondent dès lors aux profils qui sont les leurs dans le texte-matrice. Le premier n’a quasiment plus la force du songe ; et le second, s’il remplit toujours son office, le fait sans vrai désir, de façon quasiment désabusée.

Louvet ne tombe jamais pour autant, ni dans le nihilisme, ni dans l’abjection. Entre Dieu et Méphisto, entre Faust et Méphisto, entre Faust et Marguerite ou entre Faust et Baucis, ce jeu des tirades est suffisamment complexe pour laisser perler les lueurs d’espoir et d’indécision nécessaires. Et cela, au sein d’une trame ne pouvant que reprendre, au sein d’une ère qui n’a pas encore accouché du futur, pour l’épuiser et la rappeler à la fois, une de ces formes mythiques au travers desquelles s’est proférée et fantasmée une civilisation.

Louvet dit bien la morosité entre chien et loup de cette époque qui lui ôte une part des réserves où puisaient ses forces mais qui ne parvient pas à lui ôter toute tendresse. Prononcée par un Dieu que submergent tout d’un coup un doute et une nostalgie, l’avant-dernière tirade reprend aussi, dans cette langue blanche et doucement vibrante qui est le propre de Louvet, et la synthèse sociale de la pièce, et l’univers déréalisé de l’ensemble de son théâtre. « Le soir tombe. Un homme se promène avec son chien , un très grand chien presque aussi grand que l’homme. Les vieux se hâtent sur la place déserte. Les femmes ont tendance à se regrouper entre elles ; les hommes ont tendance à se regrouper entre eux. Les voleurs entrent dans leur voiture froide. Peut-être, Méphisto, faudrait-il créer une autre terre ? » (p. 76). C’est alors que, par un exact jeu de bascule, Méphisto apparaît comme divinement diabolique en faisant allusion à « Titan, le plus gros satellite de Saturne ». La réalisation de sa prophétie signiferait de toute façon, elle aussi, sa fin comme personnage et comme mythe.

Ces décalages par rapport aux données foncières des personnages originaires, Louvet les opère à l’égard de tous et de toutes. De la sorte, il fait émerger une problématique spécifique — qui se décode bien sûr d’autant mieux que l’on possède le fond de connaissances culturelles brassées par l’écrivain. À cet égard, le rapport que la pièce tisse entre Faust et Marguerite est essentiel. Particulièrement révélatrices, les dernières scènes qui précèdent Le dialogue entre Dieu et Méphisto — reliques en somme d’un passé symbolique, comme le sont par ailleurs Philémon et Baucis de la classe ouvrière —. Les deux compères de l’ancienne éternité — sont en fait interpellés par deux sujets contrastés, certes perdants mais en qui vibre l’espérance d’une forme de rapport au monde, à l’autre et à soi, qui soit aussi différente de celle du monde dont vient le mythe que de celui des Titans auquel finit par se résoudre le Méphisto de la version « Didascalies » de la pièce. Si l’un brasse encore des données de l’ancien monde, l’autre — la jeune femme — n’en connaît goutte.

Un homme reproblématisé.

Une femme sortie de la déréalisation

La scène qui précède le grand dérapage de Philémon se passe au sein de ce qui est, pour Louvet, le microcosme du bonheur : le jardin. S’il n’est pas Le jardin pauvre et bucolique auquel se réfèrent Philémon et Baucis — encore que, le texte y renvoie implicitement, et cette fois par la bouche de Marguerite (— « le jardin en pente, celui qu’on n’a jamais oublié, jardin de vieille femme, bonne démesurément sous le soleil qui dessine d’un crayon droit une planète pour enfant seul » — p. 60) —, le jardin de Marguerite — Faust y arrive « comme transfguré » (p. 58) — n’est pas non plus le produit des factices délices, promises et promues par Méphisto, mais celui de La révélation à soi et à l’autre des deux partenaires. Et cela, même si leur destin ne débouche pas sur un happy end. L’amour s’est en effet révélé dans une splendeur et une force qui déjouent tous les calculs de Méphisto. Faust affirme d’ailleurs la nécessité de « retrouver le grand monde » (p. 67) tandis que Marguerite somme Méphisto de lui ramener Faust.

Celui-ci est arrivé en son jardin avec des paroles qui renvoient au néant la science comme la séduction, l’apparaître comme l’oppression. « Je viens pour la première fois. / Je dépose à tes pieds le pardon de tous les crimes commis sur toi en mon nom. // Je dépose les armes de mon corps pacifñé, / corps — métal et dents serrées. // Je n’imagine tien et n’ai rien à prouver. / Non, nous n’allons pas faire. Nous allons être. // Nous allons être et faire. /Il naîtra de nous quelque chose comme / un enfant avant d’être un enfant » (p. 58).

Et de déposer aussi bien la posture du savant que de l’intellectuel au pied de cette femme qui ne dispose d’aucun élément de savoir propre à percevoir l’univers de Faust : « Je ne sais pas qui tu es. Je ne suis pas ce que tu es. // Je ne serai pas toi, tu ne seras pas moi. // Je te prête ce que tu n’as pas et dépose entre tes bras ce que je voudrais être après tant de siècles » (p. 58). Exemplaires et sans emphase, ces paroles précèdent celles où la métaphore du théâtre comme illusion se superpose aux strates déjà mises en exergue : « le théâtre de l’homme-maître avec ses ombres-femmes, ses corpsmarionnettes où Les répliques cinglent comme des insultes » (p. 59). Faust peut alors s’écrier qu’il demeure hors-théâtre et confesser que « ce qu’il disait cachait ce qu’il veut dire » (p. 59).

À travers son Faust, Louvet donne ainsi congé aussi bien aux images cadenassées de l’intellectuel que de la virilité prolétarienne. Mieux, il reconnaît dans leurs postures ce qui découle de la permanence et de l’emprise croissante des structures de pouvoir. À travers cette Marguerite qui compare leur amour à une « île d’aucune catte » qu’elle arpente « à coups de chevelure et de langue de bête » (p. 59), Louvet ouvre en outre la porte à une image nouvelle de la femme. Marguerite, que Méphisto croyait être sa créature, reconnaît que Faust lui a « donné plus de tendresse qu’aucun autre être humain jamais ». Elle le rapproche de la « vieille femme pauvre de (s)on enfance, qui a pris le temps de peigner (s)es cheveux et d’y mettre un ruban, là ». Et elle annonce qu’elle va lui donner « tout l’amour que l’on peut donner à quelqu’un et que, s’il la quitte, elle se tue » (p. 60).

« Devant les portes de la ville », Méphisto en est donc pour ses frais. Cette femme n’estime-t-elle pas que Faust est une des rares personnes « qui existent » (p. 69)? Elle regrette toutefois de ne pas lui avoir envoyé les nombreuses lettres qu’elle lui a écrites, et dont le spectateur a partiellement connaissance. Relatif, l’échec tient donc aussi à une absence de communication verbale.

Les scènes qui se situent entre celle qui montre l’enfermement de Philémon et Baucis dans la violence et celle où l’on découvre un dialogue entre Dieu et son aide (Méphisto) sont donc loin d’être béates. Deux titres qualifient Faust d’«inquiet à nouveau » (p. 66) et de « hagard » (p. 72). Dans la première séquence, le personnage, qui paraît embrayer sur la violence intériorisée par Philémon, en la dénonçant, met en cause le monde au travers de — et avec — une forte interrogation de la théâtralité, de la représentation. Dans la version représentée à la création, la pièce ne s’achève toutefois pas sur cette forme de questionnement et de positionnement. En ce sens, le départ de Méphisto dans la version éditée en 1997, qui laisse entrevoir la forte vérité de Marguerite, est nettement moins ambigu et incertain historiquement que le finale de la version publiée en 1985. Méphisto ne s’y efface pas. Il ne laisse pas le champ à un univers régénéré mais ouvre la porte à l’énigme d’une terre nouvelle (hypothèse tenue par Dieu) ou du cauchemar titanesque dans lequel le diable se liquéferait lui-même en azote.

Un texte inscrit

UN FAUST, qui inscrit par ailleurs clairement la rupture d’univers engendrée par le second conflit mondial, apparaît ainsi comme une pièce profondément enracinée dans la démarche du théâtre critique qui voit le jour en Belgique francophone dans le courant des années septante et se dresse, à sa façon, contre la propension à la deshistoire particulièrement caractéristique de ce champ littéraire après la Libération.

En réélaborant le grand mythe goethéen, Louvet réussit en outre à superposer ces trois strates, d’une part avec celle de la perte des repères de la classe ouvrière wallonne après 1960, et, d’autre part, avec celle du dépositionnement des intellectuels après 1980. La version « Didascalies » accomplit particulièrement ce versant du parcours de Louvet. Elle donne une partition théâtrale qui constitue un des grands textes francophones de la Belgique de l’après-guerre.

À sa façon, il confirme ainsi le laboratoire singulier et révélateur que constitue la Belgique dans l’espace européen. Très évidemment, le diable n’y peut plus apparaître dans une quelconque univocité. Sa désagrégation, relative mais nette, chez Louvet — sa banalisation aussi — ouvre en revanche à une perception accrue de la déréalisation contemporaine. Louvet n’y répond ni par une solution mythique gratifiante ni par Le nihilisme ou le désespoir. Il laisse ouvertes deux voies. Avec des accents différents selon les versions publiées à une dizaine d’années de distance.

- J’ai repéré les occurrences imaginaires de ce phénomène dans les titres de livres d’écrivains francophones de Belgique de la décennie 80 in H.J. Lope (éd.). L’ÉCRIVAIN BELGE DEVANT L’HISTOIRE. Studien und Dokumente zur geschichte der Romanischen Literaturen 25. Peter Lang, Frankfurt am Main, 1993, pp. 149 – 472. ↩︎

- Marc Liebens en est alors à sa quatrième mise en scène d’une pièce de Louvet, lequel fait partie de l’aventure emblématique et augurale du Théâtre du Parvis. La bibliographie de Michèle Fabien sur l’écrivain est abondante et incontournable. ↩︎

- Michèle Fabien a elle-même entamé ce parcours en 1981 avec JOCASTE, pièce dans laquelle la mère d’Œdipe parle enfin. J’ai analysé ce phénomène, et sa conjonction avec le mouvement des femmes et celui de la Belgitude, dans À L’HEURE DE LA BELGITUDE, JOCASTE PARLE. L’INVENTION DE MICHÈLE FABIEN in B. Chikhi (éd.). Passerelles francophones 1. Strasbourg, Vives Lettres n° 10, pp. 55 – 92. ↩︎

- C’est là, au terme de la première d’UN FAUST, que Jean Louvet reçoit le prix triennal de littérature dramatique. Dans ces salles, Heiner Müller avait tenu des séminaires dans les années qui précèdent. ↩︎

- On se trouve donc ici, comme c’est souvent le cas dans Le corpus belge depuis De Coster, devant des généalogies lacunaires et/ou des parentèles substitutives. ↩︎

- La version princeps a été, quant à elle, publiée en 1997 dans la collection Espace Nord (n° 116) des éditions Labor. Le texte publié dans « Didascalies » est assez différent. Il ne reprend pas, notamment, les deux dernières scènes de cette version. Proche de la version représentée, il s’en écarte toutefois quelque peu. Le fait est courant chez Louvet, en tous les cas pour les pièces mises en scène par les maîtres du théâtre critique (Liebens, Sireuil…). ↩︎

- La version princeps, elle, est faite de 21 scènes numérotées, mais non titrées. Elle s’achève par une scène où Philémon et Baucis interviennent, ainsi que Marguerite, Faust et Méphisto alors que la version « Didascalies » s’achève par un dialogue entre Dieu et Méphisto. ↩︎

- En fait, Philémon et Baucis interviennent cinq fois puisque leur couple surgit dès la deuxième séquence — celle qui présente Faust, à l’occasion du carnaval —. Définis comme des « prolétaires », ils esquissent, dans leur brève apparition, le rôle d’écho distancié et distanciateur qui est le leur ; de profondeur du champ, en somme. Ils renvoient d’une part, à l’univers structuré de la demeure ouvrière wallonne dans laquelle Louvet est né qui se retrouve dans chacune de ses pièces et, d’autre part, vu l’âge des personnages, à un état du monde en voie de disparition où, fût-ce dans la pauvreté, existaient des valeurs d’humanité et de rapport cosmique au monde. ↩︎

- La métaphore du « souffleur inquiet » est par ailleurs choisie comme titre générique du volume 20 – 21 d’« Alternatives théâtrales » qui rassemble les essais sur le théâtre de Jean-Marie Piemme, dramaturge auquel Louvet adresse explicitement ses remerciements au terme de l’édition « Didascalies » d’UN FAUST. LE SOUFFLEUR INQUIET s’achève par un texte, BLESSURES, consacré à une autre pièce de Jean Louvet L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE. ↩︎