Sylvie Martin-Lahmani : Vous avez commencé une collaboration avec Patrick Kermann en 1998. Sa langue vous a paru claire et limpide. Pensez-vous qu’elle convient bien à votre propre mode de composition ?

Éclats d’États : Cette rencontre fut pour nous évidente et forte comme un coup de foudre. Au-delà de l’aspect humain, dès les premières lectures de ses textes, sa langue nous a paru précieuse, autant par les thèmes abordés que par les formes proposées. Des constructions simples et fragmentées, ne noyant pas la difficulté du dire dans une complexité formelle ou explicative. Une écriture qui cherche une langue dans ses dehors et ses dedans les plus extrêmes. Elle nous confronte directement à la sensation, aux échos des profondeurs de l’âme. En somme, il s’agit de textes justes et forts comme peut l’être la poésie.

Nous nous sommes immédiatement reconnus dans cette écriture, qui propose des images simples et pertinentes, jamais démonstratives. Elle offre un libre accès au spectateur en l’impliquant dans un processus de représentation qui fait appel à ses sensations intérieures, innommables soit, mais intelligibles. En échappant à la raison, elle nous propose une autre lecture de la représentation qui s’éloigne de l’histoire pour s’inscrire dans un mouvement poétique. « Comment nommer ce qui n’a pas de nom ? Ni d’image, ni d’image d’un ailleurs ». Nous avons besoin de rendre compte sur scène (et en nous-mêmes) de ces questions métaphysiques.

Il est vrai qu’en ce moment, nous sommes comme happés par un souci du poétique, de l’entre‑d’eux, de cette part d’inatteignable. L’écriture intransigeante de Patrick Kermann, qui semble nous parler d’un au-delà des êtres, nous apporte des réponses.

Sylvie Martin-Lahmani : Actuellement, vous débutez une nouvelle histoire avec Alain Béhar. Son style n’a rien à voir avec celui de Kermann. Pouvez-vous nous dire deux mots de la fable, de la structure du texte et des incidences sur votre adaptation plastique ?

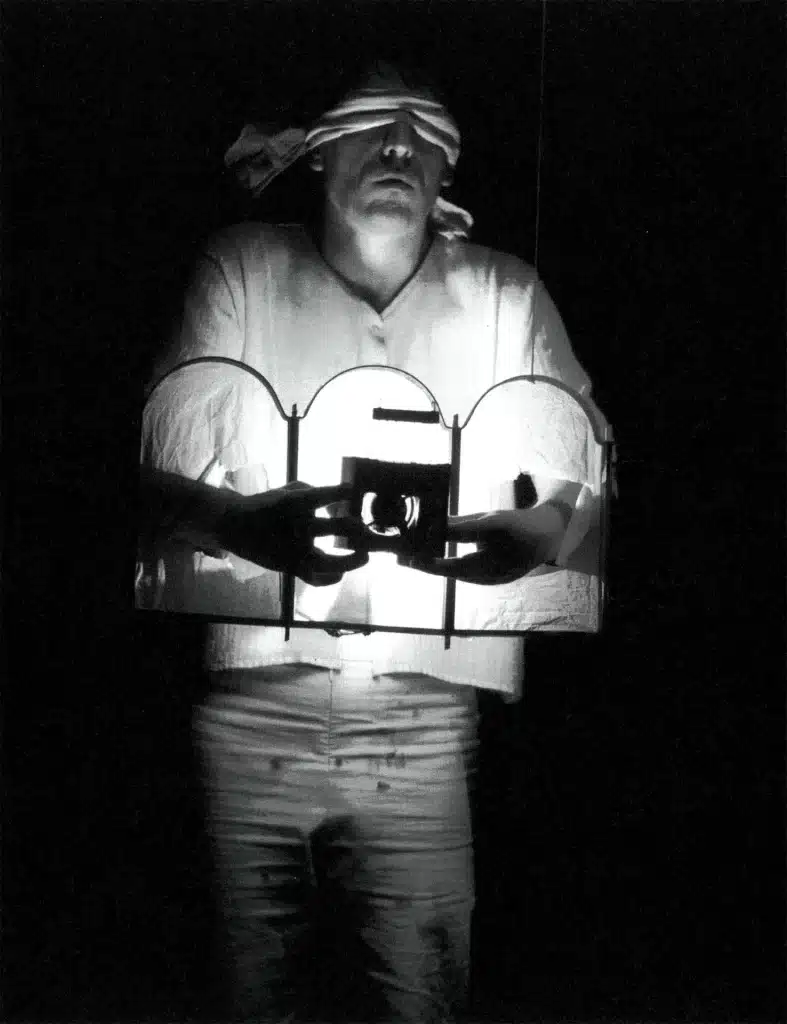

Éclats d’États : Cette nouvelle histoire s’inscrit en fait dans la continuité. Nous avions élaboré JOURNAL INTIME d’une mouche à partir d’une écriture tout d’abord visuelle qui a évolué dans une dramaturgie incluant le texte à l’image et le jeu d’acteur à celui des formes animées. Le tout convergeant à mettre en scène un poème en mouvement et entraîner le spectateur dans un univers suggestif. Avec Fil naquit la volonté d’approfondir l’écriture du plateau sans le soutien du verbe. Seules les actions plastiques, visuelles et musicales révèlent une fable, un mouvement poétique et philosophique articulé. Un conte de la curiosité, une ré-création sonore et optique.

Seuils met en fulgurance, en échos distancés une écriture poétique dense, concise, fragmentée et notre écriture scénique : « Une quête de la légèreté. De ce qui existe pourtant ». Tentatives d’au-delà ou d’en-deçà, explorations d’espaces et de temps jouxtant les frontières de l’innommable et du nommable, de l’irreprésentable et du représentable. JE VAIS, d’Alain Béhar, approche une autre écriture, débordante, prolixe, sans structure apparente. Un mouvement continu et non pas fragmenté. Comme un bouillonnement citadin, flots d’images et de sons, de rythmes et de mots dans tous les sens entourant le murmure d’une figure solitaire et paradoxale : « Je fais encore ce rêve, je ne suis pas à ma place, je ne trouve pas ma place ». La difficulté, le refus d’être ou pas — on ne sait pas et il ne sait pas non plus — dans le monde comme il va, trop vite, sans lui. Là encore, le but est proche : déstabiliser la raison par un flot d’apparitions-disparitions inachevées communiquant et prenant sens dans les grandeurs sensibles. Il n’y a pas d’adaptation de l’une ou de l’autre de nos écritures, il y a recherche d’une zone narrative, d’intelligibilité des formes sensibles ou sensuelles. D’une écriture de la représentation où chaque objet, image, matière et abstraction laisseraient entrevoir une pensée-vision critique, un constat sans discours de notre existence.

Sylvie Martin-Lahmani : Vous avez un autre projet de création en perspective avec un auteur grec, par ailleurs sculpteur, peintre… En somme, un homme qui accoucherait directement d’une écriture visuelle et textuelle à la fois. Vous pensez que cela sera une nouvelle étape dans votre façon de penser l’écriture scénique ?

Éclats d’États : Avec Nikos Houliaras, peintre, écrivain et musicien, la rencontre fut simple elle aussi. À une représentation du JOURNAL INTIME d’une MOUCHE à Athènes, il interpréta le travail comme une mise en mouvement de la peinture, de matières et de formes tout en proposant un développement dramatique comme le propose la littérature. De notre côté, nous connaissions son univers artistique. L’aventure qui se dessine va une fois de plus comme une continuité. Travailler sur PAYSAGES, titre provisoire, précisera cette recherche d’écriture cernée par nos spectacles précédents. Mettre en perpétuel déséquilibre les relations des éléments de la représentation. De leur tangente se dessine un lieu où chaque élément travaille, à l’intérieur du lieu lui-même et de nous tous, dans un temps où le spectateur s’implique et donne vie en révélant la fable dans tous ses sens et de tous ses sens.

La pratique de la peinture, de la musique et de la poésie conduit Nikos Houliaras, à une composition de mouvements et de didascalies qui tient compte en amont de notre rapport au plateau. Ecrire un matériau préparant à une écriture de tous les éléments de la représentation. Mettre à jour des puissances grammaticales et syntaxiques où tout entre en proximité pour nous redonner une conscience de ce qui n’est pas palpable, comptable, raisonné… Organiser sur le plateau une alchimie créatrice, un devenir inachevé, en perpétuel mouvement, débordant d’une matière à « vivre ».