« Par »

VOICI TOUT DE SUITE venu l’instant d’aller au dictionnaire et d’en forcer les clés par dérivation, provocation et rêverie, la tête en l’air et la plume à la main. Littré. Par : 1°) A travers. 2°) Par se dit pour exprimer les conditions atmosphériques sous lesquelles quelque chose se fait. Ainsi, dans quelles atmosphères l’écrit s’empare-t-il de la marionnette ou cette dernière de l’écrit ? 3°) En, dans, avec l’idée de mouvement dans l’espace indiqué. Quels mouvements de l’un à l’autre, de la lettre à la main ? Quels espaces investis ? 4°) Par le travers de ? Comment cette traversée de part en part s’opère-t-elle ? Et puisqu’il s’agit maintenant de part, de par à part, le cheminement est presque naturel. Littré, toujours. Part : 1°) Partie, portion d’un tout quelconque. Quelle part de la langue conserve la marionnette ? Quand la poupée apparaît, de quels aspects se sépare-t-elle ? Je m’arrête car non seulement les sens de ces deux mots (par et part) sont beaucoup plus nombreux, mais ils se prêtent aussi au jeu de l’analogie et de l’étymologie. Etymologiquement, par prend source dans le latin per « à travers, au moyen de ». Là encore, j’y trouve un rapport entre les termes de ma réflexion. En effet, si je regarde part par association, correspondance, lien, parenté, rapport, relation, je relève morceau, partage, portion. Francis Ponge affirmait que la composition s’appuyait sur la formule suivante : P.P.C. / C.T.M., parti pris des choses compte tenu des mots. Quel est le parti pris des marionnettes compte tenu des mots ? L’enjeu, ici, n’est cependant pas de jouer sur le vocabulaire. Il n’empêche. Il me semble que l’art de la marionnette aujourd’hui est en corrélation étroite avec l’écriture théâtrale contemporaine. C’est ce rapport entre quelques aspects de la relation entre l’écrire et la marionnette que je tenterai d’examiner, sous la forme d’un prisme de points de vue réunissant et questionnant la poupée et les factures scripturales des théâtres de notre temps.

La langue et ses syncopes

La langue de ces théâtres est en perpétuel déséqui¬ libre. Sur quoi est-il fondé ? Sur les déflagrations de sons produisant sans cesse des modifications de sens, sur la variation des attaques et des ripostes réplique après réplique, sur le souci d’affirmer l’hétérogénéité de la langue actuelle contre celle du répertoire, telle qu’elle est proférée et entendue ici et maintenant, sur la modulation du phrasé des textes, le ressassement et les innombrables méandres, reptations, retours en arrière. Ce travail insiste sur l’irrégularité des syntaxes contre la belle régularité du parler standardisé de la langue de communication. L’homogénéité des discours lisses socialisés subit l’attaque des parlers hétérogènes, des fêlures, des coupures, des fractures, des failles des dires éclatés. À quoi s’ajoute la logique désordonnée des rêves ou, à tout le moins, l’irruption de traversées, de bouffées d’inconscient. Cela se marque par des lapsus, des rictus, des divagations, des sonorités inarticulées, des liaisons étirées entre le signifiant et le signifié, des jeux de mots et, parfois, des images cauchemardesques. Dans ce capharnaüm sympathique et optimiste, le corps et la matière de la main marionnettique, engendrés à partir d’associations libres de ces fragments et blocs de textes disparates et syncopés, accumulés, collés et montés, point et me point. Strindberg, déjà, préface à Mademoiselle Julie, 1888 : « L’âme de mes personnages (leur caractère) est un conglomérat de civilisations passées et actuelles, de bout de livres et de journaux, des morceaux d’hommes, des lambeaux de vêtements de dimanche devenus haillons, tout comme l’âme ellemême est un assemblage de pièces de toute sorte ». A quoi conduit cette mise en syncope et en crise de la langue et des sons par la marionnette ?

Langue propre, langue sale

Cela conduit à faire crier, hurler, balbutier, bégayer la langue. Du coup, l’écrivain comme le marionnettiste se considèrent et se vivent comme étrangers dans la langue où ils s’expriment, même si, pour l’auteur, c’est sa langue maternelle et, pour le manipulateur, sa seule façon personnelle et unique de parler à travers son corps et l’objet exhibés1. Par exemple, écrire de la langue française, pour ne plus parler le « franquon » (Novarina), commande de composer comme si le français était une langue étrangère. Cette attitude fondamentale revient à apprendre sa propre langue par l’étranger. Elle est proche de la posture du marionnettiste pour qui manipuler consiste à pétrir et à façonner l’étrangeté de sa langue et de ses codes possibles, compte tenu des corps et des matières utilisées. Ces deux transformateurs — il faut réserver le nom de créateur à Dieu, s’il existe ! (Jean Renoir) — éprouvent l’écoute et la projection d’un langage inouï, non encore entendu, pas encore aperçu. Nécessité pour eux d’expectorer des matières sonores et visuelles qu’aucune autre bouche ou main n’ont encore dépliées, degré après degré, pli selon pli. Etranger à sa langue, comment l’écrivain procèdet-il ? Il ne mélange pas une autre langue à sa langue, mais taille dans sa langue (propre) une langue étrangère (sale). Elle n’existait pas avant le geste ou l’exercice de l’écriture. Conséquence : bien dire n’est pas le souci du dramaturge. Plutôt mal dire. Le mal dire de l’auteur renvoie au mal voir du marionnettiste. (Beckett, Mal vu, mal dit.)

Mal dire, mal voir

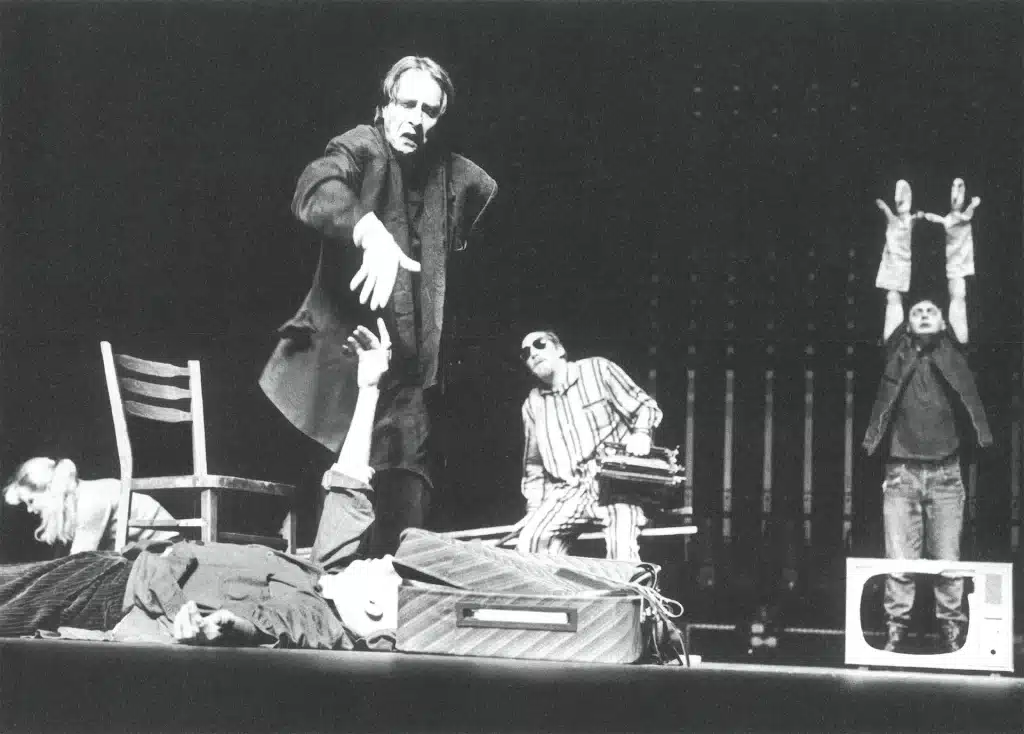

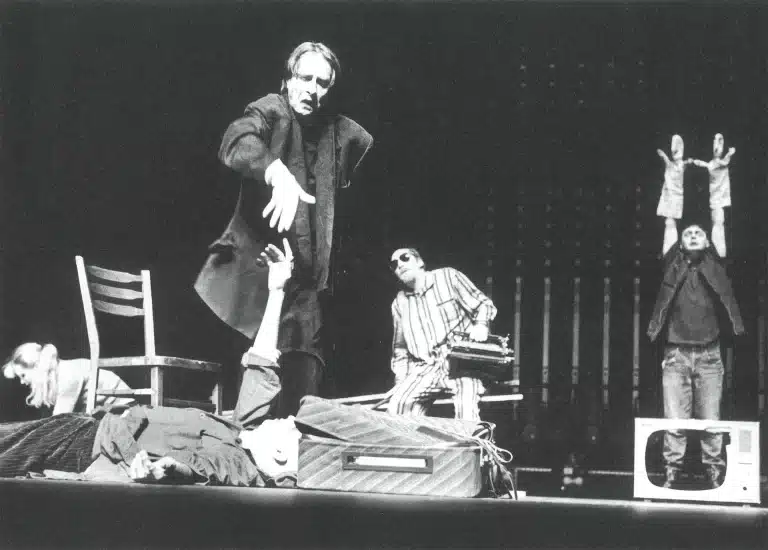

Cette approche du mal dit et du mal vu est marquée par des paroles et des gestes discontinus. Ils ne se développent pas² et sont pourtant capables de nous précipiter, par l’interruption subite, l’absence de significations définitives, l’espacement des éléments textuels et visuels, dans ce mouvement interminable (ce flux) qui se fait en dessous de toute existence. L’incessante modification, le discontinu, la répétition différente s’affichent sous la dictature des significations que l’on voudrait qu’une pièce (de théâtre ou de marionnettes) nous assène une bonne fois pour toutes. Au contraire, parler interprète ce qui ne peut se voir. Montrer par la poupée exhibe une recherche sans objet prédéterminé. Parler et montrer s’interrogent sur comment se tourner d’un élément à un autre, d’un mot à un autre, d’une chose à une autre, comment en faire le tour, aller autour pour y trouver autre chose que ce que l’on sait ou que l’on voit déjà. Affaire de mouvements et d’émotions (mouvements, motions, émotions). Cette émotion du tremblé des mots et de la fragilité des choses montrées implique que rien ne va de soi. De fait, composer du théâtre, fabriquer de la marionnette entraînent à vivre les langages abstraits ou concrets comme une angoisse et un malaise. Mais de quoi ? Du que faire ? Comment écrire ? Comment manipuler ? Dans quelles factures ? Ce mal être n’exclut cependant pas le désir et la volupté. Pourquoi ? Parce qu’agencer les signes des mots et des choses ouvre sur une crise joyeuse des langages et des langues. Cette crise représente l’activation et le déchaînement de la discontinuité des matériaux de quelque provenance qu’ils soient ; elle affiche la rupture des conventions de sens ; elle crée un événement ; elle altère le phrasé, le touché, le visible, et tranche de façon décisive et significative dans les compromis de l’art dramatique et marionnettique ; elle constitue la désignation et l’exacerbation de la transition d’un état de l’écriture (scripturale, visuelle) à une autre. La crise devient ainsi l’œuvre d’un douloureux et patient travail du négatif (Kafka : « je traite le négatif »). Cela se manifeste par une opération de déstabilisation des codes convenus pour s’exprimer et s’exposer. Ces diverses manipulations visent à favoriser le surgissement de la monstruosité de « les langues ». Ce monstrueux ébranle tous les compromis sociaux propres aux discours établis. L’essentiel réside dans l’expérimentation. On assiste à l’avènement d’une exploration des limites.

Mal dire, mal voir