CE QUI EST AFFIRMÉ de façon significative dans le théâtre de marionnettes, c’est que le théâtre est une fabrique d’artifices, un lieu de manipulation où tout objet, y compris le corps de l’acteur, y compris le texte, a statut de masque. C’est dans l’acte de manipulation que se trouve la similitude entre le jeu d’écriture et le jeu de masque, c’est-à-dire cette nécessité de prendre le détour pour dire. Dire le visage par le truchement du masque c’est lui enlever ce caractère d’évidence dans lequel nous ont installés nos habitudes de perception. C’est l’expérience du comédien qui se déshabitue de lui-même pour convertir ce qui lui est quotidien, connu, en quelque chose d’inédit, qui s’écarte de toute figuration sécurisante de lui-même et joue à se perdre pour mieux se surprendre à travers le masque, cet autre lui-même à la fois familier et à distance.

Manipuler le mot comme le comédien manipule le masque, c’est en ce sens que se pose, pour moi, la question de l’écriture. Travailler un matériau aussi commun que la langue par laquelle nous sommes collectivement conditionnés, c’est considérer que toute manipulation de mots a pour ambition non pas d’entériner la vérité des définitions, de renforcer les limites dans lesquelles les mots sont entendus et même sous-entendus, le cadre dans lequel ils deviennent des demi-mots tellement ils sont évidents, mais de provoquer entre eux le choc des rencontres inédites.

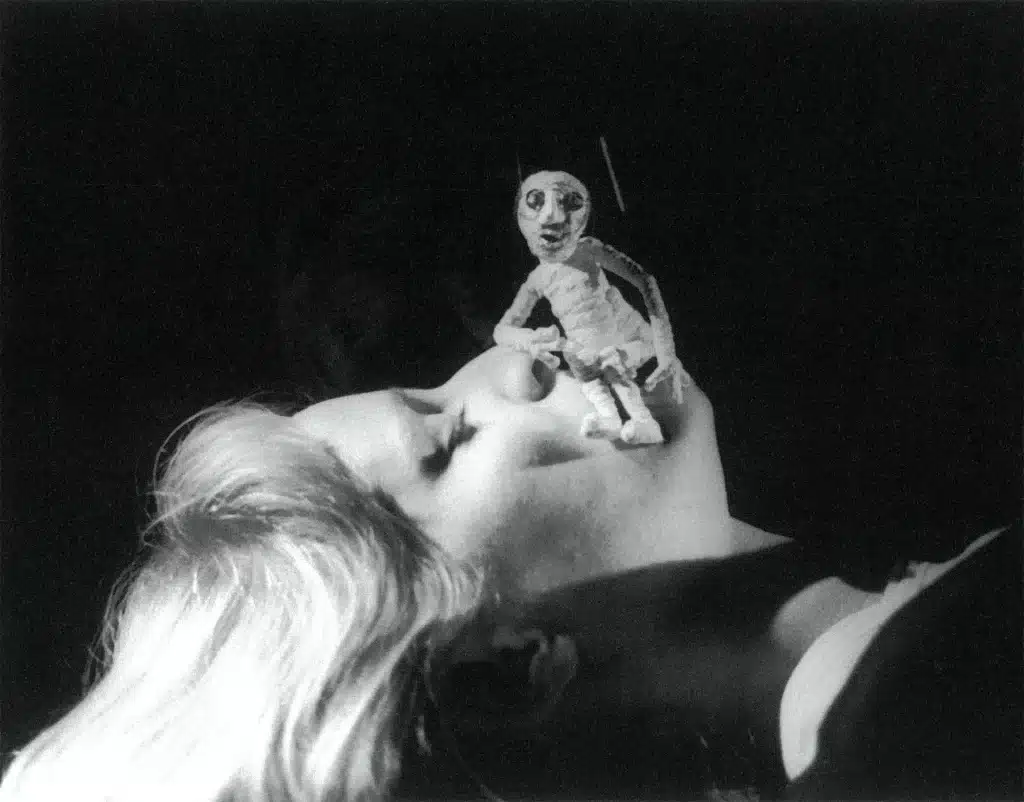

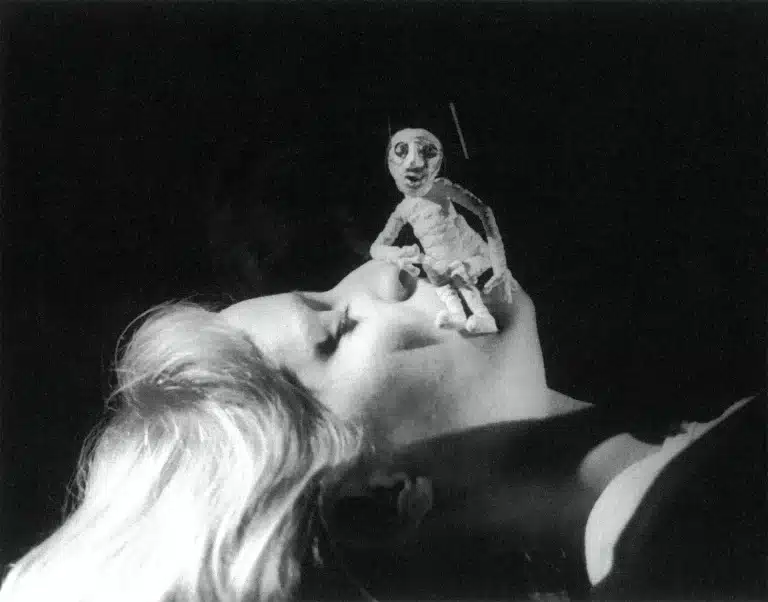

La part de détournement que comporte le travail du marionnettiste obéit à la même volonté de sortir les objets de leurs définitions, de neutraliser les significations dont ils sont communément assortis dans le commerce ordinaire des hommes, de dégager ainsi un espace où le recyclage, c’est-à-dire la création, est rendu possible.

De manière générale, les énigmes que proposent les textes contemporains aux metteurs en scènes échappent aux cadres d’un théâtre purement naturaliste. C’est le cas lorsqu’il s’agit de textes qui questionnent les moyens de représentation jusque dans les limites du corps de l’acteur, ou de ceux qui posent la question de la représentation de la violence ou du sexe. Lorsqu’on considère ces quelques didascalies puisées au hasard dans l’œuvre de Sarah Kane : U le suce ou ils baisent ou il l’encule, on peut imaginer les limites de leur traduction littérale, naturaliste sur scène, non pour des raisons de censure morale mais simplement parce que ce serait ignorer l’énigme, la vraie question que dissimulent ces indications volontairement hyperréalistes : explorer les limites de ce qui, dans la violence ou le sexe, est communicable au collectif. Et ceci, /w le truchement de…

À une époque où un certain réalisme télévisuel, allié au culte du direct, fabrique des simulacres d’une réalité qui se voudrait transparente, la marionnette a quelque chose à dire sur la nécessité du jeu par lequel s’opère le retournement qui renvoie toute évidence proclamée à sa part d’opacité, aux questionnements refoulés dont elle est le résultat. Il s’agit de refaire sans cesse au théâtre l’expérience de l’étonnement, et ceci apparaît comme une urgence dans un contexte où, comme le dit Lazaro, « le théâtre doute des voies d’un trop grand naturalisme ». Une seule injonction : chasser le naturel. Pousser le plus loin possible la confrontation avec son double artificiel. Ici, c’est le geste du prestidigitateur qui s’oppose à celui du mystificateur. C’est la fiction qui s’oppose au simulacre.