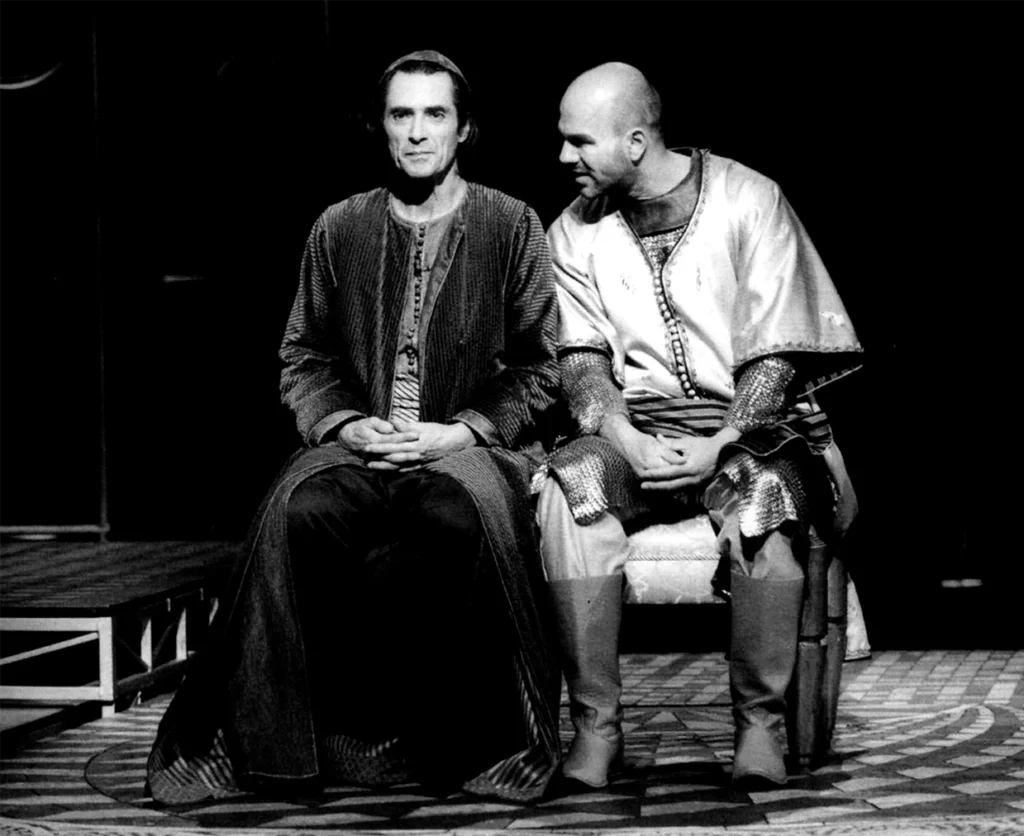

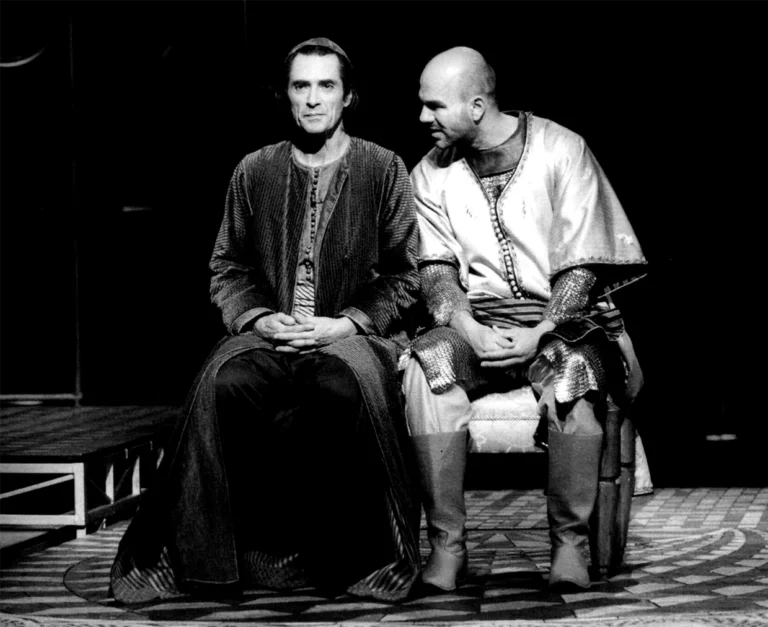

TEL LE « véritable portrait de Monsieur Ubu » dessiné par Alfred Jarry, le ventre des répétitions suit des circonvolutions. Leur cible constitue la création d’un spectacle. En juillet 1997, Denis Marleau met en scène NATHAN LE SAGE de Lessing1 pour l’ouverture dans la cour du Palais des Papes de la 51e édition du festival d’Avignon. Les répétitions, avec une distribution composée de quatre acteurs français et de trois québécois, ont lieu à Paris et en Avignon sur une période de deux mois et demi. Le spectacle connaît une soixantaine de représentations en France. En avril 1999, Denis Marleau présente à l’Usine C à Montréal, puis en tournée européenne, son adaptation de textes de Goethe et de Pessoa : URFAUST, TRAGÉDIE SUBJECTIVE. Les cinq comédiens sont québécois, et les trois mois de répétition se sont déroulés à Montréal. En 2000, le directeur artistique du Théâtre Ubu met en scène LE PETIT KÖCHEL de Normand Chaurette, répété dans la même ville et créé au festival d’Avignon avec quatre actrices québécoises. Sur le premier spectacle, je suis stagiaire à la mise en scène dans le cadre d’une thèse de doctorat2. Sur les suivants je suis assistante à la mise en scène. Nous étions à chaque fois deux assistants. J’approfondis alors ma connaissance de l’envers même des répétitions dont la solitude et les doutes du metteur en scène, que ma fonction, une amitié et une complicité partagent avec lui. Un metteur en scène a toujours plusieurs visages, celui qu’il affiche face aux producteurs, qu’il présente au public, et celui qui grimace et rit avec les acteurs et les autres collaborateurs du spectacle jusqu’à souvent faire tomber le masque. Denis Marleau n’y échappe pas. Comme bien des grands metteurs en scène, il n’est pas toujours de bonne foi ; en revanche, il est profondément humain. Plutôt que d’évoquer des méthodes de répétition, qui impliquent la réitération d’une structure, par définition rigide, d’une organisation identique et duplicable, et qui ne rendent pas compte de la réalité que propose l’originalité de chaque production, il est question d’aborder ici quelques invariants et leurs circonvolutions du processus de création de ces trois spectacles.

Organisation générale

Les répétitions de NATHAN LE SAGE ont investi une salle appartenant au Théâtre du Châtelet à la Manufacture des Œillets à Ivry-sur-Seine. À Montréal, elles se tenaient dans des lieux loués pour l’occasion par le Théâtre Ubu ; leurs horaires dépendaient d’une organisation nord-américaine. Les comédiens québécois, n’étant pas payés pendant cette période (bien que chaque cachet de représentation prenne en compte un certain nombre de répétitions), mènent fréquemment plusieurs projets de front pour gagner leur subsistance. Les horaires des répétitions sont donc extrêmement variés à Montréal puisque les disponibilités de chacun doivent se coordonner afin que les personnes puissent répéter ensemble. Aussi est-il possible de travailler de 9 à 12 heures puis de 17 à 20 heures avec ou sans les mêmes acteurs. Peu satisfait de ce système, Denis Marleau souhaitait le changer. Ces horaires connaissent de toute façon des modifications diverses les jours précédant la première avec un nombre d’heures de travail plus important, ce qui est pratique courante. Si cela ne tenait qu’à lui, comme il le dit en plaisantant, Denis Marleau répèterait à six heures du matin, ou à sept, après un match de tennis.

Attitude par rapport au texte

Dans le cadre d’une traduction ou d’une adaptation, Denis Marleau élabore un texte en amont des répétitions. Cette version est donnée aux comédiens, comme un texte en devenir. Suite à la première lecture et durant le travail à la table, le metteur en scène-adaptateur affine sa conception artistique. Il écoute, réécoute, questionne, fait inlassablement lire et relire le texte. Il aime d’ailleurs répéter dans la chronologie de la fable pour garder présente la linéarité sémantique de l’œuvre. À cette étape des répétitions, il pose peut-être plus de questions qu’il ne fournit de réponses, et ces interrogations en amènent d’autres qui participent d’une réflexion dramaturgique. Il propose des coupures, rajouts, modifications terminologiques et apporte occasionnellement livres et documents iconographiques. Au fur et à mesure, s’élaborent ainsi plusieurs états du texte. NATHAN LE SAGE et URFAUST, TRAGÉDIE SUBJECTIVE connaîtront une dizaine de versions chacun. L’attitude du metteur en scène s’avère sensiblement la même pour l’écriture contemporaine. Il encourage Normand Chaurette à écrire plusieurs moutures avant de présenter LE PETIT KÖCHEL dans sa version définitive3 L’auteur est de temps en temps présent aux répétitions et l’on n’hésite pas à le rencontrer pour lui poser des questions. En clin d’œil à la production précédente où cela était impossible, l’on dit qu’on va « téléphoner à Goethe ». À l’encontre d’une posture de savoir, Denis Marleau préfère celle du non-savoir, comme pour favoriser une maïeutique entre texte, interprétation et mise en scène, sans se prévaloir du rapport maître/disciple plus répandu en Europe. Cette manière d’aborder un texte n’a pas été sans dérouter les comédiens français et, de facto, a ouvert la porte à des débats. Certains ont parfois jugé que le metteur en scène ne savait pas ce qu’il voulait. Au Québec, son perpétuel questionnement du texte forge sa réputation de metteur en scène « intellectuel ». Pour lui, à l’instar de Roland Barthes, il apparaît qu’« interpréter un texte, ce n’est pas lui donner un sens (plus ou moins fondé, plus ou moins libre), c’est au contraire apprécier de quel pluriel il est fait4 ». Si Denis Marleau pratique le non-savoir, il pratique aussi le non-pouvoir. Et bien que certains manuels de théâtre affirment que « This position of knowledge is essential to a position of authority as the guiding force for the production5 », ce n’est pas forcément le cas d’un metteur en scène qui interroge son savoir et son pouvoir, sans pour autant renoncer à toute rigueur et autorité.