I.

SI UN ENFANT ÉVEILLÉ ou un journaliste stupide me harcelait avec la question « Quel fut le plus grand spectacle théâtral de votre vie ? », je finirais par avouer : LES BACCHANTES d’Euripide, dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber.

Le théâtre nous offre des milliers de soirées, où jouer et regarder du théâtre semblent aller de soi au même titre que se doucher, se raser, manger et digérer, que boire et pisser. Mais heureusement, il y a autre chose. Il y a des moments qui, simultanément et doublement, s’emparent de nous, moments où l’on ressent d’une part un étonnement stupéfait — « le théâtre peut-il ça ? » —, d’autre part une certitude inébranlable — « le théâtre, c’est ça ». Celui pour qui, enfin, éblouissement incrédule et évidence irréfutable ne font qu’un, celui-là pourra désormais, en tant que spectateur ou artiste, concéder au théâtre un pouvoir pérenne sur son existence.

C’est au nom de ces moments-là que le théâtre peut et doit exister.

Dans les années 1948 – 49, j’étais à Zurich où j’allais à l’école et souvent au théâtre. À cela, il y avait deux raisons : l’allemand authentique ne s’apprenait qu’au théâtre ; mes camarades ainsi que mes professeurs n’aimaient guère parler — et parlaient plutôt mal — ce qu’on appelle là-bas le schriftdüütsch1. Au théâtre, par contre, jouaient Therese Giehse et Maria Becker, Ernst Ginsberg et Will Quadflieg2. J’adorais ce que je voyais et pensais alors savoir ce qu’est le théâtre.

Le 1ᵉʳ octobre 1949, j’avais dix-huit ans, j’assistais une fois de plus à une Première. Ce soir-là, se jouait une histoire aussi trouble qu’impénétrable, sous la responsabilité d’un metteur en scène qui n’avait pas trente ans, venu d’Italie. Un essaim d’êtres étranges, nantis de blessures à l’âme et d’espoirs peu déchiffrables dont ils discouraient sans relâche, erraient sur une route de campagne quand ils furent invités par un prétendu magicien dans son prétendu château. Ainsi se terminait le premier acte.

Le rideau se leva sur le deuxième acte et je vis ce que je n’avais jamais vu. Dans une salle vide à l’exception de quelques meubles bizarres, sous une lumière à la fois rougeâtre et noirâtre, se tenaient là une foule de mannequins grandeur nature dans des attitudes figées. Cela dura une éternité, probablement à peine quelques secondes, les mannequins commencèrent à s’animer, glissant les uns vers les autres, s’unissant en une danse d’une lenteur à couper le souffle, magique. Point encore des êtres humains, plutôt des hybrides chimériques, entre tressaillement mécanique et éveil hésitant, tâtonnant, se cherchant l’un l’autre, (se) tournant sur et en eux-mêmes, pendant des minutes, des éternités. Détenus, ainsi nous étions, nous les spectateurs plus que les comédiens, dans ce cabinet merveilleux du magicien Cotrone. J’assistais à la Première en langue allemande des GÉANTS DE LA MONTAGNE, le metteur en scène se nommait Giorgio Strehler.

J’étais effrayé de ce que le théâtre peut être. Depuis, je sais : le théâtre, c’est ça.

En 1962, à vingt et un ans, le fils de pasteur badois Klaus Michael Grüber, étudiant en art dramatique à Stuttgart, partait à Milan faire ses classes auprès de Strehler. Il y rencontra un génie au sens propre, physique — un homme de théâtre dont l’œil et l’oreille étaient capables de capter sept impressions en même temps et de les discerner infailliblement : le pli honteux d’un rideau de fond, la beauté d’une résonance — ou sa trop grande dureté — dans la musique de scène, un adjectif escamoté, le rythme faux d’une phrase à qui manque le geste ou le geste à qui manque le souffle comme déclencheur indispensable. Néanmoins : je suis persuadé que, auprès de Strehler, Grüber n’apprit pas en priorité les techniques les plus inspirées de lumière, langue, mouvement. Il n’apprit pas un savoir-faire, mais une exigence — la plus grande du théâtre européen de jadis. Cette exigence qui signifiait : le théâtre ne peut se restreindre à n’être qu’une part amusante ou sentimentale de notre routine de vie. Chaque représentation a pour mission de faire que, dans nos têtes et nos cœurs, il se passe quelque chose d’irrémediable.

II.

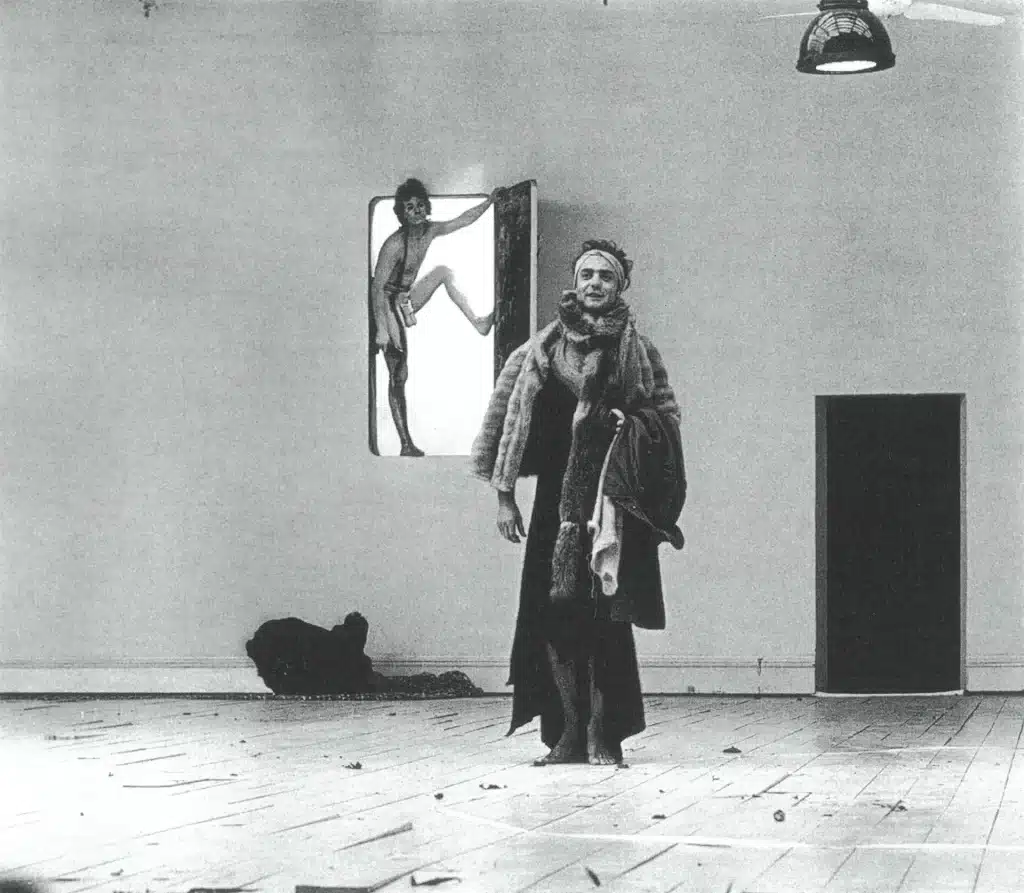

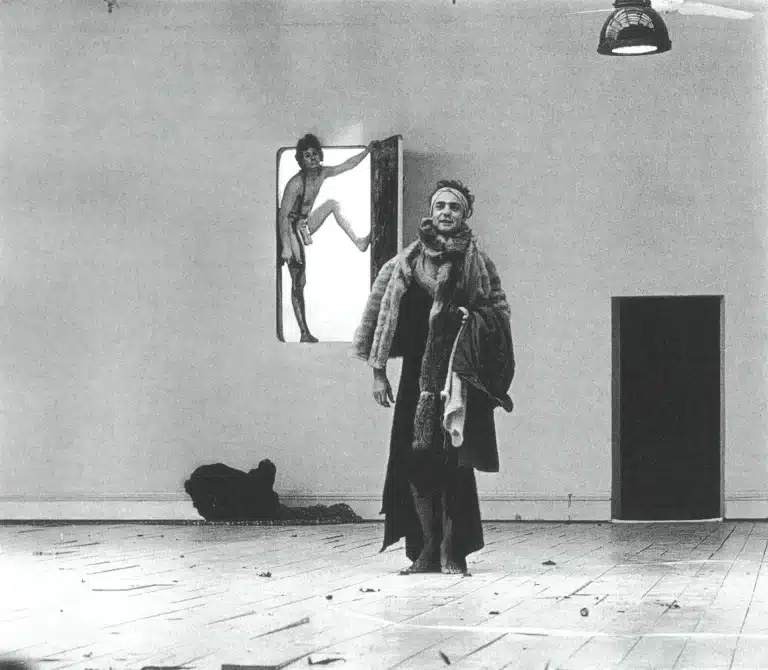

Dans LES BACCHANTES d’Euripide et de Grüber, monté à la Schaubühne en 1974, il n’y avait pas que ces deux ou trois moments où le théâtre devient à la fois lieu d’étonnement et de certitude. Durant trois heures et quart se produisait l’inexplicable et l’évidence, l’impossible. Tout y était juste. Comment dire ? En décrivant une scène. Le spectacle avait lieu dans une grande halle de foire, près de la tour de la radio à Berlin-Ouest. Avant d’y arriver, on apercevait alentour, dans une sorte de paysage vallonné de nuit d’hiver, des feux allumés, on y devinait des hommes, des comédiens, qui y cantonnaient. Quand on entrait dans la halle, se ressentait d’autant plus la rigueur de cet espace de jeu : des murs rectilignes, peints en blanc, sans pendillons ni coulisses ; un plafond bas et plat, diffusant une lumière bleutée ; la scène, une plate-forme de planches blanches. La boîte était plus que strictement délimitée, le spectateur s’y trouvait enfermé comme à l’intérieur d’une brique lumineuse. Suite au prologue — l’apparition du dieu Dionysos —, le chœur se devait à présent d’entrer en scène.

Mais ces femmes, maquillées tels des masques sur les vases immémoriaux de Mycènes, ne pénétrèrent point par une quelconque ouverture cet espace défini par l’éblouissement. Non, le mur le plus droit, le plus sûr que l’on avait vu de l’extérieur comme de l’intérieur, que l’on supposait, comme limite absolue du lieu, limite du théâtre — ce mur-là se déplaça, s’ouvrit. De l’obscurité extérieure, comme issues d’une autre époque et d’un autre monde, les Bacchantes, archaïques, étranges et étrangères, firent leur entrée.

Parler du théâtre de Grüber, c’est réaliser peu à peu pourquoi on ne peut guère ou presque pas en parler. On ne peut pas parler des fresques de Piero della Francesca à Arezzo : non pas parce qu’elles sont à ce point belles mais parce qu’elles sont de la peinture à l’état pur.

Le théâtre de Grüber est — l’entrée des Bacchantes le prouve — d’abord un théâtre encore jamais vu, un théâtre intraduisible en toute autre langue. Le mur qui s’ouvrit tel un miracle, tel un effroi, qui raya notre conscience spatiale, qui anéantit le lieu du jeu pour le recréer aussitôt, ce mur fut la négation la plus folle et l’épreuve la plus hardie du théâtre.

Néanmoins, le théâtre de Grüber ne traite jamais de théâtre. Un autre grand spectacle des années soixante-dix donné à la Schaubühne, DEATH DESTRUCTION & DETROIT de Robert Wilson, élevait la présence purement scénique d’acteurs et d’objets de jeu — donc un théâtre de forme —, jusqu’à devenir l’essence même de son contenu. Les scènes de Grüber, par contre, ne sont jamais des images, toujours des mondes. Le comédien — l’homme — n’est pas étrangeté dans l’image mais étranger au monde. C’est la seconde raison pour laquelle le théâtre de Grüber est à peine descriptible. La place de l’homme dans le monde ne se révèle ici qu’en tant que place du comédien dans l’espace scénique.

Les espaces de Grüber proviennent de peintres au lieu de scénographes : depuis 1969, il travaille avec Eduardo Arroyo, depuis 1974 avec Gilles Aillaud. De la part de bons peintres comme Kokoschka, voire Hockney, nous connaissons des espaces scéniques déplorables. Les metteurs en scène leur permirent de créer des « imagettes » peintes de belles couleurs extrêmement bien payées. Grüber, lui, comprit et s’empara des espaces des peintres, espaces entre ciel et terre.

- Expression suisse, en allemand : schriftdeutsch = l’allemand comme il s’écrit. ↩︎

- Therese Giehse (1898 – 1975), Maria Becker (1920), Ernst Ginsberg (1904 – 1964), Will Quadflieg 4914): grands comédiens allemands, tous en exil sur le sol suisse dès 1933, à l’exception de Will Quadflieg. ↩︎